О душе подумать

11.03.2017

Валерий Бухвалов

Доктор педагогики

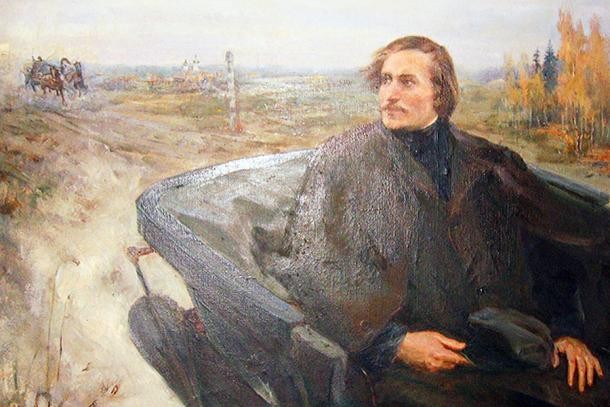

«Монах-художник, аскет и юморист...»

Памяти Н.В.Гоголя. Часть 2

-

Участники дискуссии:

27 -

Последняя реплика:

больше месяца назад

Культурная традиция как творческое начало. Памяти Н.В.Гоголя

Часть 1. Такие творцы подобны святым отцам

Часть 2. Просвещение как очищение души

как подать руку изнемогшему духом».

Н.В.Гоголь

В своих статьях и письмах Гоголь вносит в общественный дискурс первой половины XIX века идеи о связях православной духовности, творческого начала в человеке и социокультурных преобразований в обществе. Причем с акцентом на православную духовность, тогда как в тогдашнем образованном российском обществе преобладали идеи нигилизма, масонства и атеизма.

Он уже в полной мере начал осознавать ответственность перед высшей правдою...

В статье «Несколько слов о биографии Гоголя» Сергей Тимофеевич Аксаков свидетельствует:

«Да не подумают, что Гоголь менялся в своих убеждениях, напротив, с юношеских лет он оставался им верен. Но Гоголь шел постоянно вперед; его христианство становилось чище, строже; высокое значение цели писателя яснее и суд над самим собою суровее».

Возникает вопрос: а как возможно такое — не изменяясь в своих убеждениях постоянно идти вперед, становиться чище душою?

Возможно, если встать на сторону Истины, которая только и может быть неизменным убеждением. Истина — вечна, всё, что от человека — временно. Гоголь шел по пути духовного спасения самого себя, и многие, общаясь с ним, и читая его статьи и книги, пересматривали свои убеждения и отношение к идолам мира сего.

Один из друзей писателя, Михаил Максимович, известный ученый, встретившийся с ним после трехлетнего перерыва в Киеве в августе 1835 года, вспоминал, что Гоголь уже тогда поразил его своей глубокой религиозной настроенностью.

«Нельзя было не заметить перемены в его речах и настроении духа, — рассказывал он, имея в виду прогулки писателя по старому Киеву, — он каждый раз возвращался неожиданно степенным и даже задумчивым... Я думаю, что именно в то лето начался в нем крутой поворот в мыслях — под впечатлением древнерусской святыни Киева, который у малороссиян ХVII века назывался Русским Иерусалимом».

По всей видимости, в это время Гоголь начинает получать откровения с духовными матрицами, которые наполняют его энергией благодати и являются духовно-ценностными идеями для творческой деятельности.

По словам Сергея Тимофеевича Аксакова, летом 1840 года Гоголю были видения, после которых он уверовал, что жизнь его «нужна и не будет бесполезна», ему открылся новый путь.

«Отсюда, — пишет Аксаков, — начинается постоянное стремление Гоголя к улучшению в себе духовного человека и преобладание религиозного направления, достигшего впоследствии, по моему мнению, такого высокого настроения, которое уже несовместимо с телесною оболочкою человека».

Главным признаком того, что откровение есть проявление Божественной энергии, является его высокий нравственный потенциал — духовная любовь к ближнему и Богу.

Например, Кузьме Минину в откровениях снов трижды приходил преподобный Сергий Радонежский и призывал его на создание ополчения для освобождения Москвы от интервентов.

Поэтому откровения от Бога всегда высоконравственны и несут в себе духовные матрицы, с помощью которых личность может создать социокультурные творческие продукты.

И Гоголь реализует полученные матрицы в содержании своих статей и книг.

Вера Сергеевна Аксакова, прочитав вышедшую в 1842 году повесть Гоголя «Рим», заметила:

«Такого рода произведения возбуждают удивление не к автору, а к самому творчеству, к этому дару, истинно от Бога посланному человеку; не таинство ли это в самом деле, что человек может так творить».

Гоголь был склонен считать, что предназначение подлинного искусства — быть «незримой ступенью к христианству», к храму, к обрядовому богослужению, что настоящее творчество, настоящая литература та, которая ведет читателя к Богу, смирению и спасению.

В 1842 году выходит в свет первый том поэмы «Мертвые души», задуманной как эпос в трех частях, обнимающий собой «всю Русь» и «все человечество в массе».

В том же году издано было и собрание сочинений Гоголя в четырех томах. В них впервые напечатаны новая расширенная редакция «Тараса Бульбы», а также «Шинель» — последняя из написанных Гоголем повестей.

По сути, к тридцати трем годам Гоголь создал и напечатал практически все свои художественные произведения.

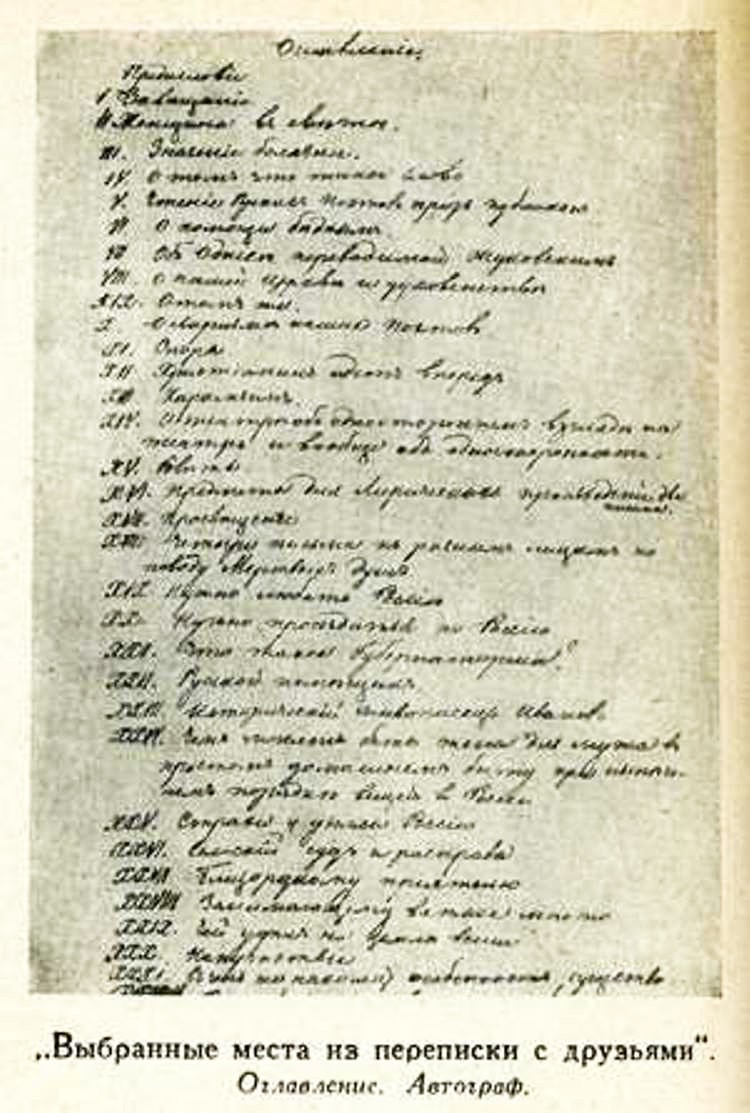

Писатель продолжает строго соблюдать правила духовной жизни, готовит и публикует серию статей мировоззренческого характера, направленных на обсуждение узловых вопросов российской жизни. Эти статьи он опубликует позднее в сборнике «Выбранные места из переписки с друзьями».

Постепенно приходит понимание того, что мудрость, лежащая в основе гениальности, не есть достижение человеческого ума, а есть дар Божий, который дается тем, кто проявляет максимум стремления к духовной чистоте. И этот дар можно реализовать в культурных проектах, например, литературных произведениях, но можно осмыслить применительно к социокультурным проблемам российского общества.

И такое осмысление может привести к появлению новых вариантов организации социальных отношений в обществе — созданию новых социокультурных стандартов (правил жизнедеятельности).

Согласно православному учению, традиционное общество развивается на основе духовного состояния его правящей элиты.

Основная задача элиты — поддерживать на основе традиции стандарты социокультурных отношений в обществе, которые лежат в основе действующей социально-экономической модели. Эти стандарты формировались исторически, как реализация духовных идеалов во всех формах отношений в обществе.

Но процесс развития общества приводит к тому, что появляются такие проблемы, для решения которых существующих стандартов явно недостаточно и тогда необходима их модернизация.

Задача модернизации социокультурных стандартов как форм воплощения культурной традиции и есть основная задача духовной элиты общества.

Поэтому многие деятели русской культуры и культур других народов Русской цивилизации поднимались в своем творчестве до осмысления, создания и модернизации социокультурных стандартов в тех случаях, когда старые стандарты переставали обеспечивать сохранение нравственности и элементарные нормы социальной справедливости в обществе.

Важнейшим условием для творцов новых социальных стандартов было достижение синергии с духовными идеалами — либо в процессе духовной жизни, либо через духовно-культурное самообразование.

Что касается последнего, то, например, в советское, официально безбожное время многие решения принимались с опорой на исторические стандарты русских культурных традиций, с опорой на их духовные идеалы. Достаточно вспомнить о советской соборности, милосердии, служении обществу, социальной справедливости, равенстве гарантий элементарного жизнеобеспечения.

Да, большевики были безбожниками, но они поступали намного честнее некоторых нынешних «псевдоправославных ревнителей» в воплощении евангельских заповедей в общественных отношениях.

И многие свои решения социальных и культурных проблем большевики нашли в историческом опыте Русской цивилизации, который самым тщательным образом изучали.

И в ряде случаев их решения были мудрыми, прежде всего в сферах образования, культуры и обороны.

Гоголь напишет в своей статье «Христианин идет вперед (Письмо к Щ.....ву):

«Есть высшая еще способность; имя ей — мудрость, и ее может дать нам один Христос. Она не наделяется никому из нас при рождении, никому из нас не есть природная, но есть дело высшей благодати небесной. Тот, кто уже имеет и ум и разум, может не иначе получить мудрость, как молясь о ней и день и ночь, прося и день и ночь ее у Бога, возводя душу свою до глубинного незлобия».

И продолжает:

«Если же она вступит в дом, тогда начинается для человека небесная жизнь, и он постигает всю чудную сладость быть учеником. Все становится для него учителем; весь мир для него учитель: ничтожнейший из людей может быть для него учитель. Из совета самого простого извлечет он мудрость совета; глупейший предмет станет к нему своей мудрой стороной, и вся вселенная перед ним станет, как одна открытая книга ученья: больше всех будет он черпать из нее сокровищ, потому что больше всех будет слышать, что он ученик. Но если только возомнит он хотя на миг, что ученье его кончено, и он уже не ученик, и оскорбится он чьим бы то ни было уроком или поученьем, мудрость вдруг от него отнимется, и останется он впотьмах, как царь Соломон в свои последние дни».

В истории России XIX века мы видим целый ряд представителей духовной элиты, которые, соблюдая правила духовной жизни, смогли создать и предложить русскому обществу новые социокультурные стандарты.

Речь идет в первую очередь о славянофилах — И.В. и П.В. Киреевских, А.С.Хомякове, Ю.Ф.Самарине, К.С. и И.С. Аксаковых и других.

Николай Васильевич Гоголь не был славянофилом, но был близким другом И.В.Киреевского и А.С.Хомякова и был в курсе тех острых вопросов, по которым в то время шла общественная полемика.

Николай Васильевич Гоголь не был славянофилом, но был близким другом И.В.Киреевского и А.С.Хомякова и был в курсе тех острых вопросов, по которым в то время шла общественная полемика.И не только в курсе, но подготовил и издал сборник статей «Выбранные места из переписки с друзьями», в котором представил публике православные стандарты организации общественных отношений по узловым проблемам того времени.

Сборник был издан в начале 1847 года с большими цензурными сокращениями и многими современниками был воспринят негативно.

И.С. Аксаков писал: «Много еще пройдет времени, пока уразумеется вполне все глубокое и строгое значение Гоголя, этого монаха-художника, христианина-сатирика, аскета и юмориста, этого мученика возвышенной мысли и неразрешимой задачи!»

И причина непонимания была в том, что писатель предложил российскому обществу возвращение к нормам православной жизни с последующим укреплением нестяжания, братолюбия, милосердия, соборного служения России как духовных оснований для решений острых проблем.

Но образованное общество стремительно погружалось в гедонизм и атеистический рационализм. Поэтому конструктивной дискуссии не получилось...

Продолжение

При подготовке статьи использованы следующие источники:

1. Воропаев В.А. Николай Гоголь. Опыт духовной биографии

2. Восторгов И. И. Честный служитель слова /Речь на панихиде по Н. В. Гоголю по случаю открытия ему памятника в гор. Тифлисе, сооруженного городским самоуправлением // Полн. собр. соч.: В 5 т. Т. 2. СПб., 1995. С. 226—227.

3. Флоровский Г. В. Пути русского богословия. 3-е изд. Париж, 1983. С. 261).

4. Гоголь Н.В. Завещание

5. Мономенова М. Гоголь в Оптиной — путь в рай

6. Монахиня Вера Н.В. Гоголь в Оптиной Пустыне

7. Воропаев В.А. Святая Обитель. Гоголь в Оптиной Пустыне

8. Мельник В. Сокровенный Гоголь

9. Преподобный Макарий Оптинский

10. Чижов Ф.В. Воспоминания о Н.В. Гоголе // Кулиш. П.А. Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных писем: В 2-х т. Т. 1. СПб., 1856.

11. Феофан Затворник, святитель. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться? Письма. 6-е изд. Л., 1991.

12. Варсонофий, схиархимандрит Оптинского скита]. Беседы… с духовными детьми. СПб., 1991.

13. Анненкова Е.И. Записки о Гоголе В.С. Аксаковой // Гоголь и русская литература XIX века. Л., 1989.

14. Моторин А. Монах в миру

15. Протоиерей Николай Булгаков «Будьте живые души!»

16. Преподобный Исаак Сирин Слова подвижнические

17. Д. А. Валуев

Дискуссия

Еще по теме

Еще по теме

Валерий Бухвалов

Доктор педагогики

«Будьте не мёртвые, а живые души...»

Памяти Н.В. Гоголя. Часть 3

Валерий Бухвалов

Доктор педагогики

Культурная традиция как творческое начало

Александр Гапоненко

Доктор экономических наук

Сола Монова

Биография, личная жизнь, стихи

Валерий Бухвалов

Доктор педагогики