О душе подумать

04.03.2017

Валерий Бухвалов

Доктор педагогики

Культурная традиция как творческое начало

-

Участники дискуссии:

1443 -

Последняя реплика:

больше месяца назад

В своих статьях и письмах Николай Васильевич Гоголь вносит в общественный дискурс первой половины XIX века идеи о связях православной духовности, творческого начала в человеке и социокультурных преобразований в обществе.

Причем с акцентом на православную духовность, тогда как в тогдашнем образованном российском обществе преобладали идеи нигилизма, масонства и атеизма.

Оказывается, православная духовность является матрицей, с которой начинается творчество и социокультурные преобразования. И как запустить эту матрицу?

Часть 1. Такие творцы подобны святым отцам

мерой его евангельской ненависти к себе.

Архиепископ Иоанн (Шаховской)

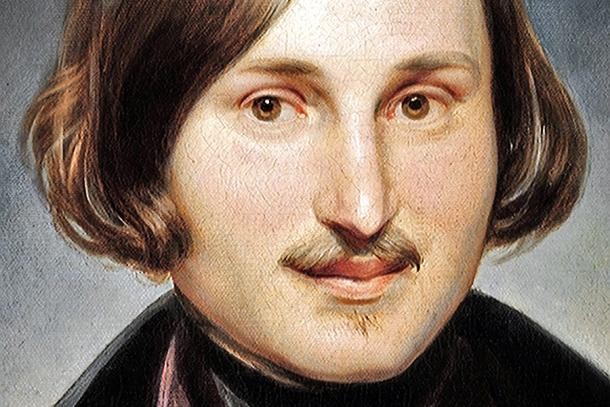

4 марта 2017 года исполняется 165 лет со дня смерти (1852) Николая Васильевича Гоголя.

В своем завещании великий русский писатель написал:

«Завещаю не ставить надо мною никакого памятника и не помышлять о таком пустяке, христианина недостойном. Кто после моей смерти вырастет выше духом, нежели как был при жизни моей, тот покажет, что он, точно, любил меня и был мне другом, и сим только воздвигнет мне памятник».

Гоголь просит почитателей его творчества проявить к нему духовную любовь — усилить свои устремления к духовным идеалам, к которым он сам стремился в течение всей своей недолгой жизни.

Писатель написал завещание в 1845 году, за семь лет до смерти, когда неожиданно почувствовал ее приближение.

Чтобы написать такие слова, нужно было пройти большой путь духовной жизни и осознать ее как высшую ценность земного бытия.

И осознание ее ценности происходит в том случае, если опыт духовной жизни позволил ему преобразиться самому и дал мудрость для созидания новых, более эффективных перед существующими стандартов общественных отношений.

И не только мудрость созидания, но и мудрость для понимания того, что духовные идеалы культурных традиций не есть что-то застывшее и безжизненное, но есть живые матрицы для социокультурного творчества. И их оживление и раскрытие происходит в рамках духовной синергии человека с Божественными энергиями.

Все это мы находим в творческой жизни Николая Васильевича.

Внедрение этих находок в общественную культурно-образовательную работу может принести практическую пользу в сохранении русских культурных традиций, в первую очередь — в русских диаспорах за пределами России.

Но вначале — о культурной традиции.

Культурная традиция включает в себя духовные ценности, актуализация которых человеком, ведущим духовную жизнь, постепенно формируют духовное поле.

Духовное поле является основой для получения и реализации новых идей в социокультурных проектах.

Культурная традиция обладает мощным потенциалом преображения, и, как считал архиепископ Иоанн (Шаховской), чем выше евангельская ненависть человека к самому себе, тем выше мера мудрости, которую Бог дает человеку.

Эта мудрость, оформленная в энергетическом потенциале благодати, преображает мировоззрение человека и направляет его на социокультурные преображения общества по евангельским заповедям.

Поэтому духовное поле культурной традиции является творческим началом, благодаря взаимодействию с которым человек получает и воплощает новые идеи, как и сказано нам: «Без Меня не можете делать ничего» (Ин.15:5).

Атеисты уверены, что творческий потенциал личности определяется главным образом ее рациональной самоорганизацией и в меньшей степени некими интуитивными озарениями.

Но если человек не ведет духовной жизни или духовно-культурного самообразования, то интуитивные озарения приходят только из мира тьмы.

Согласно святоотеческому учению мудрость не приобретается рациональной самоорганизацией и не есть результат интуитивных озарений.

Вряд ли мы найдем среди безнравственных подонков, пускай даже и высокообразованных, хотя бы одного мудреца, понимая под мудростью способность увеличивать духовную любовь в обществе. Тогда как многие святые, будучи малограмотными, обладали большой мудростью и при этом прекрасно понимали, что она не их личное достижение, а Божественный дар их духовной чистоте.

Мудрость дается человеку согласно закону духовной жизни — душа видит истину по силе жития, чем выше степень духовно-нравственной чистоты личности, тем больший потенциал мудрости она получает.

Мудрость есть категория духовная, и важно понимать, что дух не передается в проект, мероприятие, статью или книгу путем копирования чужих цитат, дух воплощается в творческом продукте через новые идеи, которые автор получает в процессе своей духовной жизни.

Подобное постигается и соединяется с подобным. Талант писателя, философа, богослова — это Божий дар мудрости тому, кто ведет строгую духовную жизнь или, как минимум, занимается духовно-культурным самообразованием.

Поэтому предметом нашего дальнейшего рассмотрения будет формирование и действие духовного поля русских культурных традиций в жизни Николая Васильевича Гоголя.

Однако следует оговорить, что духовное поле как творческое начало — это пока только рабочая гипотеза, которая в дальнейшем изложении будет сопоставлена с фактами из биографии Гоголя.

И это всего лишь первый шаг в построении системы доказательств реальности духовного поля как творческого начала.

При жизни Гоголя современники знали его как писателя-сатирика, обличителя пороков. Гоголя в качестве апологета святоотеческой традиции в русской литературе, религиозного мыслителя, публициста и даже автора молитв современники знали очень мало.

Тогда как апологетическая работа стала в последнее десятилетие жизни писателя доминирующей.

Летом 1852 года профессор Степан Петрович Шевырев, друг и душеприказчик Гоголя, возвращаясь из Васильевки, куда он ездил навестить родных покойного писателя и собрать материал для его биографии, заезжал в Оптину Пустынь, где прочел его насельникам «Размышления о Божественной Литургии».

Иноки, хорошо помнившие Гоголя, нашли это его сочинение «запечатленным цельностью духа и особенным лирическим взглядом на предмет».

Напомним, что Оптина Пустынь сыграет огромную роль в последние годы жизни писателя, окончательно утвердит его в правоте христианского понимания механизмов воплощения культурной традиции в общественных отношениях.

Духовный путь, который прошел Николай Васильевич, поможет ему достичь той степени цельности духа, когда личность способна оказывать мощное влияние на собеседников.

На это обращали внимание и некоторые его современники, и многие потомки.

Цельность духа в православной традиции означает способность видеть духовные основания в речах, поступках людей и происходящих событиях.

Цельность духа позволяет человеку принимать решения, оказывающие влияние на изменение духовных оснований, а значит, и изменять сущности происходящих событий.

Например, на панихиде по случаю установления памятника Гоголю в Тифлисе в 1903 году новомученик протоиерей Иоанн Восторгов скажет:

«Вот писатель, у которого сознание ответственности пред высшею правдою за его литературное слово дошло до такой степени напряженности, так глубоко охватило все его существо, что для многих казалось какою-то душевною болезнью, чем-то необычным, непонятным, ненормальным. Это был писатель и человек, который правду свою и правду жизни и миропонимания проверял только правдою Христовой. Да, отрадно воздать молитвенное поминовение пред Богом и славу пред людьми такому именно писателю в наш век господства растленного слова, — писателю, который выполнил завет апостола: «…слово ваше да будет солию растворено» (Кол.4,6). И много в его писаниях этой силы, предохраняющей мысль от разложения и гниения, делающей пищу духовную удобоприемлемой и легко усвояемой... Такие творцы по своему значению в истории слова подобны святым отцам в Православии: они поддерживают благочестные и чистые литературные предания».

Что значит проверять правду жизни и миропонимания правдою Христовой? Это значит мыслить и жить по евангельским заповедям самому и сверять с этими заповедями поступки других и происходящие события.

Только в этом случае твое слово будет «солию растворено», потому что в мире «лежащем во зле» нет соли, она в евангельском Откровении и святоотеческом Предании.

И литературное слово, сверенное с евангельскими и святоотеческими смыслами, является духовной пищей, которая сохраняет в обществе благочестие по закону любви — отношение к другому, как к самому себе.

Уже в молодости Гоголь начинает все оценивать евангельской мерой. Так, в письме к матери от 2 октября 1833 года, говоря о воспитании младшей сестры Ольги, Николай Васильевич просит: «Внушите ей правила религии. Это фундамент всего».

И далее он вспоминает один случай, навсегда оставшийся в памяти:

«Я просил вас рассказать мне о Страшном суде, и вы мне, ребенку, так хорошо, так понятно, так трогательно рассказали о тех благах, которые ожидают людей за добродетельную жизнь, и так разительно, так страшно описали вечные муки грешных, что это потрясло и разбудило во мне всю чувствительность. Это заронило и произвело впоследствии во мне самые высокие мысли».

Путь духовно-творческого возрастания, начиная от детского приобщения к вечным духовным идеалам и до появления высоких мыслей об ответственности перед высшей правдою, прошли многие носители православного духа, и творческая биография Николая Васильевича Гоголя является выразительным примером этого пути.

Этапы духовного пути Николая Васильевича важны для всех, кто ищет, как и он, свой путь к Истине — и найдя его, старается удержаться в духовном поле, которое культурной традицией направляется к Истине.

Ибо культура есть воплощение культа, и согласно пониманию Церкви, данному А.С.Хомяковым, как единства носителей благодати, — воплощение и сохранение духовного поля культурной традиции есть также путь хранения благодати и движения к Истине.

Первым этапом, с которого начинается формирование духовного поля культурной традиции, является организация синергии с духовными идеалами традиции, которая происходит в рамках духовной жизни у верующих и духовно-культурного самообразования у неверующих.

Чтобы начать процесс воплощения духовного поля традиции, человек должен вести духовную жизнь или как минимум духовно-культурное самообразование, ведь подобное соединяется с подобным, и чтобы соединение произошло, необходим процесс синергии.

Человек, не имеющий духовной синергии, не может активизировать духовные идеалы традиции, он их просто не видит и не понимает их смыслов и значения для культурного творчества.

Синергия с духовными идеалами традиции в культурно-образовательной работе требует их постоянного акцентирования в мероприятиях и проектах носителями духа.

Гоголь был таким носителем духа — глубоко верующим человеком, регулярно посещал церковные службы и вел строгую духовную жизнь.

Более того, он систематически занимался духовно-культурным самообразованием — ежедневно читал по главе из Евангелия, апостольских посланий и Ветхого Завета, а также житие святого, память которого празднуется Церковью в этот день.

Кроме молитв утренних и вечерних, которые ежедневно читают все православные христиане, он прочитывал еще и малое повечерие. Читал он и святоотеческие творения, причем на церковнославянском языке, русских переводов тогда еще не было.

В круг чтения Гоголя входили сочинения святителя Тихона Задонского, святителя Димитрия Ростовского, епископа Харьковского Иннокентия, номера журнала «Христианское чтение». Подаренное ему поэтом Николаем Языковым «Добротолюбие» — собрание аскетических писаний на церковнославянском языке, стало для писателя одной из самых насущных книг.

К тому же Гоголь не просто читал, но и делал выписки, которые осмысливал и использовал в своем литературном и социокультурном творчестве. Переезжая с места на место, Гоголь не мог возить с собой много книг и имел при себе лишь свою походную библиотеку — рукописные сборники. Он не ограничивался выписками из святых отцов, но работал и с богослужебными текстами.

Систематическое и глубокое изучение святоотеческой литературы наполняло писателя благодатными энергиями творчества, о чем он постоянно пишет в письмах друзьям.

Уже в самом начале своих трудов писатель начинает осознавать связи между творчеством и степенью достигнутой им духовной чистоты.

«Сочинения мои, — признавался Николай Васильевич, — так связаны тесно с духовным образованием меня самого, и такое мне нужно до того времени вынести внутреннее сильное воспитание душевное, глубокое воспитание, что нельзя и надеяться на скорое появление моих новых сочинений».

В процессе синергии с духовными идеалами писатель начинает замечать, что духовное образование не просто развивает интеллект, но и позитивно влияет на творческий процесс — по мере преображения своей жизни на основе духовных идеалов, повышается и творческий потенциал.

Николай Васильевич замечает: если духовное возрастание приостанавливается, приостанавливается и творчество.

Вот что он пишет в июле 1844 года Николаю Языкову:

«Ты спрашиваешь, пишутся ли «Мертвые души»? И пишутся и не пишутся... Я иду вперед (в духовном плане, — прим. В.Б.) — идет и сочинение, я остановился — нейдет и сочинение».

В заключении к «Выбранным местам из переписки с друзьями» он напишет:

«...Для всякого, кто только хочет идти вперед и становиться лучше, — необходимо частое, сколько можно, посещенье Божественной Литургии и внимательное слушанье: она нечувствительно строит и создает человека. И если общество еще не совершенно распалось, если люди не дышат полною, непримиримой ненавистью между собою, то сокровенная причина тому есть Божественная Литургия, напоминающая человеку о святой, небесной любви к брату».

Каким же образом литургия нечувствительно строит и создает человека?

Через молитвенное участие в Литургии идет прямой диалог, синергия человека с Божественными энергиями. И небесные идеалы помогают созидать духовные идеалы в душе человека и наполняют их носителя мудростью, которая ищет выходы в новых социокультурных формах.

И Гоголь начинает писать статьи и письма о преображении общества на христианских началах.

Продолжение

При подготовке статьи использованы следующие источники:

1. Воропаев В.А. Николай Гоголь. Опыт духовной биографии

2. Восторгов И. И. Честный служитель слова /Речь на панихиде по Н. В. Гоголю по случаю открытия ему памятника в гор. Тифлисе, сооруженного городским самоуправлением // Полн. собр. соч.: В 5 т. Т. 2. СПб., 1995. С. 226—227.

3. Флоровский Г. В. Пути русского богословия. 3-е изд. Париж, 1983. С. 261).

4. Гоголь Н.В. Завещание

5. Мономенова М. Гоголь в Оптиной — путь в рай

6. Монахиня Вера Н.В. Гоголь в Оптиной Пустыне

7. Воропаев В.А. Святая Обитель. Гоголь в Оптиной Пустыне

8. Мельник В. Сокровенный Гоголь

9. Преподобный Макарий Оптинский

10. Чижов Ф.В. Воспоминания о Н.В. Гоголе // Кулиш. П.А. Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных писем: В 2-х т. Т. 1. СПб., 1856.

11. Феофан Затворник, святитель. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться? Письма. 6-е изд. Л., 1991.

12. Варсонофий, схиархимандрит Оптинского скита]. Беседы… с духовными детьми. СПб., 1991.

13. Анненкова Е.И. Записки о Гоголе В.С. Аксаковой // Гоголь и русская литература XIX века. Л., 1989.

14. Моторин А. Монах в миру

15. Протоиерей Николай Булгаков «Будьте живые души!»

16. Преподобный Исаак Сирин Слова подвижнические

17. Д. А. Валуев

Дискуссия

Еще по теме

Еще по теме

Валерий Бухвалов

Доктор педагогики

«Будьте не мёртвые, а живые души...»

Памяти Н.В. Гоголя. Часть 3

Валерий Бухвалов

Доктор педагогики

«Монах-художник, аскет и юморист...»

Памяти Н.В.Гоголя. Часть 2

Александр Гапоненко

Доктор экономических наук

Сола Монова

Биография, личная жизнь, стихи

Валерий Бухвалов

Доктор педагогики