Прежде всего

04.12.2017

Русские и Латвия

Размышления над книгой Т.А.Жданок и М.Б.Митрофанова

-

Участники дискуссии:

1855 -

Последняя реплика:

больше месяца назад

Продолжение. Начало здесь

Подводя итоги последнего десятилетия XX в., авторы пишут о том, что одним из существенных препятствий на пути укрепления русских партий стала «конкуренция между догматизмом поклонников лидера Компартии Рубикса и правозащитными приоритетами либеральной части русской общественности». Догматизм в применении любой научной теории — вещь чреватая, но вот диалектически применить марксистско-ленинский, классовый подход к ситуации в Латвии в 1990-е — первой декаде 2000-х есть смысл.

И этот подход покажет именно то, что фиксируют авторы исследования: объединение противников обострения ситуации вокруг проблемы прав русских шло далеко не только по национальному критерию.

Капитал поддерживал капитал. Латышских шовинистов поддерживал крупный международный и местный капитал, а местный русский капитал, а также капитал российский клеились к ним. Соответственно, приверженность лидеров ПНС латышской национальной элите была приверженностью во многом классовой — приверженностью к тем, у кого деньги и власть.

Точно так же в соответствии с этим, классовым, принципом — ради «сохранения достигнутого им материального положения» — местный средний класс потянулся к ПНС.

Именно поэтому принцип «русские голосуют за русских», о котором пишут авторы исследования и который действительно восторжествовал на рубеже 2000-х и привел многочисленных русских и близких русскому делу политиков в парламент, расшибся об интересы капитала, в том числе и русского. Деньгами и интригой капитал не без труда, но неизменно перечеркивал результаты труда подвижников.

Именно так и произошло в 2003 г., когда после мощного успеха ЗаПЧЕЛ на выборах 2002 г., ставшего логичным результатом напористой работы объединения в 1998—2002 гг., а также, что это скрывать, серьезной политической поддержки России, объединение было раздроблено.

Вновь предательство. Но мало того, что оно было раздроблено, ПНС перетянули на свою сторону часть избранных в парламент представителей ЗаПЧЕЛ. Их последующие судьбы, в основном незавидные, авторы тонко выписывают по ходу исследования.

«Равнодушное (я бы добавил, что порой и враждебное — прим. М.Д.) отношение бизнес-элиты к коллективным интересам общины в решающие для нее годы», с понятной горечью пишут авторы исследования, привело к тому, что в Латвии не удалось сформировать «структуру русского национального меньшинства по образцу региональных и национальных меньшинств Европы»6. В русской общине победил «индивидуальный способ выживания, равнодушие и отчуждение большинства русских латвийцев от жизни государства и общества» (с. 284−285).

Если же, забегая немного вперед, говорить об изменении позиции российского капитала, произошедшей лишь на рубеже 2010-х гг., то он перестал (да и то, не полностью) взаимодействовать с теми, кто подвергал и подвергает его соотечественников дискриминации, не потому, что осознал, что это плохо; не в силу национального самосознания или приверженности «общедемократическим» принципам, а потому что, наконец, понял, что может сам зарабатывать большие деньги на транзите, и, во-вторых, потому что получил такое указание от соответствующих властных структур.

Сами эти структуры тоже отнюдь не воспылали чувством национальной солидарности, а просто пришли к выводу, что продолжать ставить на первое место интересы «партнерства» с Западной Европой и, тем более, жертвовать ради этого реальными интересами страны в отношениях с соседями контрпродуктивно. Более того — чревато потерей самой власти.

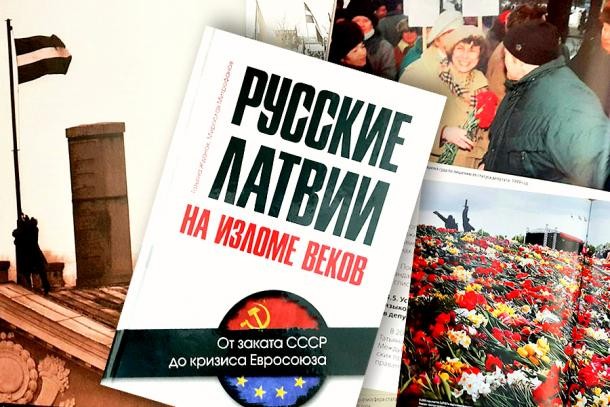

Страницы книги «Русские Латвии на изломе веков».

Вернемся, однако, к началу 2000-х. В России тогда происходили противоречивые процессы, шла борьба за то, на какой основе будут далее формироваться внешнеполитические интересы страны — корпоративной или общенациональной.

Корпорации, которых совсем недавно Евгений Примаков начал ставить в условия необходимости учитывать государственные интересы, вновь брали силу. На латвийском и эстонском направлениях результатом их влияния на государственные органы стал отход от политических и правозащитных приоритетов. Они нахраписто навязывали свои интересы государству, а оно уступало им — но не все.

Вот как Татьяна Жданок и Мирослав Митрофанов передают суть происходивших тогда изменений, и я готов подписаться под этой оценкой:

«После 2003 года в России взял верх «сверхпрагматичный» подход к отношениям с постсоветскими странами. Этот подход базировался на вере в диктат экономических интересов. Предполагалось, что элиты постсоветских стран не смогут отказаться от личной выгоды от экономического взаимодействия с богатой Россией, что со временем должно привести к разрешению всех политических противоречий между государствами. Политтехнологи и олигархи постсоветской России переносили на постсоветскую элиту в соседних странах собственное восприятие мира, не принимая во внимание культурные отличия, исторические фобии и внутреннюю солидарность политических элит бывших «национальных» республик СССР. Россияне отказывались понимать, что у продажности есть границы и что лишь на экономической выгоде стратегические отношения между странами построить невозможно» (с. 191).

Говоря это, авторы отдают должное позиции «российских дипломатов и отдельных политиков, настаивавших на поддержке русского гражданского общества в странах бывшего СССР». Мол, благодаря ей «результирующий вектор» иногда менялся.

Спасибо, как говорится, что не забыли, но мы настаивали не только на поддержке русского гражданского общества в странах бывшего СССР. Мы настаивали на примате национально-государственных интересов России, и поддержка соотечественников за рубежом была лишь их частью, хотя и немаловажной.

В марте 2003 г. в России был опубликован меморандум под названием «Эффективно ли защищает правительство России национальные интересы? Необходимость и потенциал активных действий в Прибалтике», подготовленный Проектным комитетом в составе Никиты Иванова, Модеста Колерова и Глеба Павловского7.

Меморандум сыграл немаловажную роль в противодействии указанной линии корпоративного давления на государство, но именно его по непонятным для меня причинам авторы исследования трактуют в качестве документа, в котором этот выше описанный «сверхпрагматичный», или «новый», подход нашел свое воплощение.

Это тем более странно, учитывая, что Проектный комитет весьма точно описывал то, что произошло в объединении ЗаПЧЕЛ в 2003 г.:

«Успех (имеется в виду второе место, занятое ЗаПЧЕЛ по итогам парламентских выборов 5 октября 2002 г.) был достигнут во многом за счет российской поддержки: лидер блока Я. Юрканс даже был принят президентом России Владимиром Путиным. Однако 15 февраля 2003 года возглавляемая Я. Юркансом «Партия народного согласия» (ПНС) инициировала раскол и заявила о выходе из блока. Этот шаг открыл для ПНС возможности создания коалиций в рамках парламента и вхождения в правительство лично Я. Юрканса. Всю поддержку, оказанную ему Россией, Я. Юрканс принес в жертву личной карьере, не приняв на себя никаких политических обязательств даже в пределах «европейских стандартов». Напротив того, сделал явственный крен в сторону стандартов совсем другого рода».«Не обремененные ответственностью «друзья России» должны уйти в прошлое, — подчеркивали авторы меморандума. — Прежде чем поддержать чью бы то ни было политику, Россия вправе задаться вопросом об эффективности ее результатов».

Страницы книги «Русские Латвии на изломе веков».

Что в такой постановке вопроса могло вызвать неприятие со стороны политиков от «Равноправия» — истинной основы ЗаПЧЕЛ того периода? Ведь и Татьяна Жданок, и Мирослав Митрофанов в своей книге с полным на то основанием критически пишут о линии Юрканса и Урбановича в те годы и в последующем.

В связи с меморандумом Проектного комитета авторы исследования «Русские в Латвии на изломе веков» приводят другое распространенное тогда в российской политической и экспертной среде мнение, согласно которому Россия могла бы найти точки соприкосновения с латышскими «прагматичными националистами», а русским было бы «выгодно состоять в латышских партиях, которые могут реально их защищать» (с. 193).

Это была, действительно, ошибочная идея, и Жданок и Митрофанов в своей негативной оценке ее абсолютно правы.

В латвийской политике было очень мало настоящих националистов; преобладали этнорадикалы и шовинисты, а еще — «прагматичные» либералы, делавшие карьеру в условиях этнократии. Ни те, ни другие, понятно, не могли образовать в Латвии партий, которые бы «реально защищали русских», ни взять партию, реально продвигавшую интересы русских, в свою коалицию.

Впрочем, что я агитирую за очевидное: не все ли мы вместе наблюдали латвийскую политику последующие полтора десятка лет?

Но главное-то в меморандуме было другое: он был попыткой остановить неблагоприятное вмешательство в российско-латвийские отношения и шире — в формирование транзитной конъюнктуры в регионе Балтийского моря некоторых российских нефтяных корпораций.

Это вмешательство не сразу, но все же было остановлено, а вот стремление к так называемому партнерству с Западом продолжилось и привело весной 2005 г. к полному отказу от комплексного подхода, включая согласие Москвы подписать российско-латвийский пограничный договор без всяких условий8.

Этот-то отход и оказал самое что ни на есть негативное влияние на перспективы русской политики в Латвии, и ответственность за него несут вовсе не авторы меморандума.

Тем не менее при всех вышеописанных сложностях начала 2000-х, соглашусь с авторами, что период до 2004 г., то есть до вступления Латвии в ЕС, был благоприятным периодом для борьбы русских в Латвии за свои права. Соглашусь и с тем, что большинство формальных лидеров русской общины повели себя в те годы пассивно.

Наступательный характер действий в те годы стал результатом напора «нового» ЗаПЧЕЛ, которому удивительным политическим мужеством сохранивших верность своему флагу политиков и тех, кто поддержал их в этот драматический момент (здесь надо отдельно добрым словом вспомнить Юрия Петропавловского и Николая Кабанова), удалось не только пережить раскол и предательство, но и обрести новое дыхание.

О развернувшейся в 2003 г. кампании против дискриминационной образовательной реформы известно немало, однако книга Жданок и Митрофанова содержит интересные дополнительные подробности, касающиеся деятельности самого Штаба защиты русских школ, реакции внешних сил, а также факторов, приведших к затуханию протестов. Протесты осенью 2004 г. пошли на спад, это так, но факт остается фактом: митинг в защиту равных прав для русского населения Латвии, состоявшийся в Риге 1 мая 2004 г., то есть в день вступления Латвии в ЕС, собрал более 65 тыс. участников. Он действительно стал, как отмечается в книге, «подтверждением доверия русской части общества Латвии к ЗаПЧЕЛ как партии, которая наиболее адекватно отреагировала на вызов времени» (с. 262).

Из «согласистов» в русской весне 2004 г. в Латвии приняли участие единицы. Тем позорнее выглядели попытки руководителей ПНС, предпринятые в ходе выборной кампании 2006 г., перехватить у ЗаПЧЕЛ лозунги «Мы за русский язык, мы за русские школы!», а также распространявшаяся тогда клевета в том смысле, что «Школьная революция» использовалась лидерами ЗаПЧЕЛ в личных карьерных целях.

Заслуга в том, что этот общественный и духовный подъем имел место, всегда останется за ЗаПЧЕЛ.

Страницы книги «Русские Латвии на изломе веков».

Как я уже упомянул, крупной темой начала 2000-х была подготовка Латвии к вступлению в Европейский союз и НАТО. С НАТО все очевидно: движение «Равноправие» и партия «ЗаПЧЕЛ» всегда были последовательными противниками вступления Латвии в эту военную организацию. Здесь книга спокойно фиксирует факты — от первых протестов в 1990-е до выступлений в Сейме и пикетов против участия латвийских военных в операциях в Ираке и Афганистане.

С ЕС ситуация сложнее. Если в 1995 г. «Равноправие» выступало против ускоренного присоединения к ЕС, то во время референдума 2003 г., полагая, что «период евроинтеграции Латвии оказывал положительное влияние на решение правозащитных проблем», руководство партии призвало избирателей проголосовать «за».

Эта позиция была тогда критически воспринята кем-то в России и немалым числом русских в Латвии. Но вслушайтесь в аргументацию, которую приводят авторы книги (речь идет о заявлении «Равноправия» от 16 сентября 2003 г.):

«В ЕС у русской общины Латвии могут появиться новые возможности для преодоления дискриминации. Опасно оставаться один на один с этнической олигархией в изолированном, отсталом, морально нездоровом национальном государстве…» «Почему один на один? В это время России уже твердо встала на путь поддержки соотечественников!» — скажет кто-то у нас. «А до отказа от «пакетного» принципа отношений, важнейшей составляющей которого была именно защита прав соотечественников, оставалось менее двух лет», — отвечу им я.

Символичным в этих обстоятельствах было назначение осенью 2004 г. послом в Латвию бывшего министра топлива и энергетики Виктора Калюжного. Его деятельность нанесла существенный вред позициям России в Латвии и Прибалтике в целом, но особенно возмутительной была его линия против ЗаПЧЕЛ.

Авторы исследования имеют все основания оценивать его действия в Латвии так, как они это делают, а обильное цитирование его публичных заявлений дает дополнительные подтверждения — хотя профессионалы в этом никогда не сомневались — его низкого профессионализма и сильной степени ангажированности в корпоративных схемах.

Примечательный факт: в феврале 2008 г. латышские СМИ наперебой публиковали «сенсационную» информацию о том, что его сыновья Михаил и Павел являются совладельцами латвийской фирмы «Terminala serviss»9.

Вступление Латвии в ЕС повлияло на форматирование политического пространства в Латвии, открыло для латвийских политиков возможности деятельности на европейской арене.

С 2004 г. один из авторов книги — Татьяна Жданок — является депутатом Европейского парламента. Ее активная деятельность на этом поприще, особенно по ознакомлению европейской общественности с реальным положением русской общины Латвии, продвижению полезных для соотечественников правозащитных и культурных инициатив, а также по объединению организаций наших соотечественников на европейском континенте, вызывает глубокое уважение. Посвященные этому страницы книги раскрывают немало полезных для экспертов нюансов европейской политики. Будут они интересны и любому вдумчивому читателю.

Очень важно, что Татьяна Жданок была вновь выбрана депутатом ЕП и на выборах 2009 г., и в 2014 г. Некоторые российские комментаторы в 2009 г. поспешили акцентировать «слабые» результаты ЗаПЧЕЛ на муниципальных выборах и заявить, что те, кто в России призывал к поддержке этого объединения как «единственно правильной русской партии»10, либо сами ошибались, либо целенаправленно вводили в заблуждение своих адресатов. Это была поверхностная оценка.

Свою роль в том, что результаты были именно такими, сыграл, на мой взгляд, следующий фактор: в работе муниципалитетов особое значение имеет поддержка партийных представителей со стороны бизнеса, а это по известным причинам не было сильной стороной «ЗаПЧЕЛ». Но и для самих русских в Латвии, и для России на перспективу большее значение имело как раз то, как их интересы представлены на общеевропейской площадке, в частности — в Европейском парламенте, как они там защищаются и продвигаются.

И Татьяна Жданок делала это самым достойным образом. А избиратели имели в последующие годы возможность сравнить ее результаты и никчемные итоги присутствия в ЕП представителей от «Центра согласия». Занятое тогда объединением «За права человека в единой Латвии» на выборах в ЕП условное третье место — это был его несомненный коллективный успех, тем более что он вновь был достигнут в условиях тотального информационного (то есть, финансового) преобладания ЦС в масс-медиа, особенно на Первом балтийском канале.

Авторы исследования, надо сказать к их чести, уделяют анализу своих ошибок немалое число страниц, иногда даже, на мой взгляд, проявляя излишнюю самокритику.

Какой смысл, скажем, писать о том, что ЗаПЧЕЛ недооценило значимость телевидения в общении с избирателями — разве нашелся бы кто-то, кто был готов предоставлять достаточно финансовых средств на телевизионные проекты ЗаПЧЕЛ?

Или возьмем рассуждения о том, что в эти годы содержательная составляющая предвыборных кампаний стала быстро терять значимость, на первый план вышли личная харизма кандидата и интенсивность его рекламы, что ЗаПЧЕЛ не учел изменение «запросов» избирателей, «проморгал» переход к «лидерской политике».

Во-первых, для уважающего себя политика и просто человека подстраиваться под идущий вниз культурный уровень избирателя или окружения — дело чреватое: можно так и застрять там, внизу.

А во-вторых, о каком лидере, хотел бы я спросить, идет речь? Никакого настоящего нового лидера у русской общины Латвии тогда не появилось — им была и оставалась группа политиков и общественных деятелей во главе с Татьяной Жданок. А понимал это избиратель или перестал понимать, по большому счету, важно в первую очередь для него самого: лучше или хуже делается дело его защиты в органах власти.

Кстати говоря, по поводу понимания: для меня вовсе не является фактом, что латвийский избиратель не понимал, кто такой Нил Ушаков. Вполне возможно, что понимал, но его реальное избрание некоторым образом было компенсацией за унижение: вот вы говорите, что нас ассимилируют (признать, что тебя ассимилируют, а ты с этим ничего сделать не можешь, конечно, тяжело), а у нас зато мэр русский!

А он на самом деле, как показали последующие годы, вовсе и не тот, кого можно было бы назвать настоящим русским.

На феномене под названием «Нил Ушаков» стоит остановиться подробнее.

Окончание здесь

Дискуссия

Еще по теме

Реплик:

235

Еще по теме

Игорь Гусев

Историк, публицист

РУССКАЯ ПРИБАЛТИКА. РАЗЪЯСНЕНИЯ ДЛЯ МИЛЫХ ОППОНЕНТОВ

Из цикла «Путь соотечественника». Часть 17

Игорь Гусев

Историк, публицист

ЛАТЫШСКАЯ ПЕСЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Цикл публикаций «Путь соотечественника». Часть 13

Александр Филей

Латвийский русский филолог

ИСХОД ИЛИ НЕИСХОД

Немного истории

Сергей Рижский

РОЗЕНВАЛДС О НЕДОПУСКЕ КРИВЦОВОЙ К ЭКЗАМЕНУ

Давайте остановимся в стремлении подражать Путину в Латвии

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО И ПРИГОВОР

А если плохо себя вести будете - то мы вам воду в бассейн - не нальем, и прыгайте туда с вышек!

ОТКРОЮТ ЛИ ПРИБАЛТЫ ЯЩИК ПАНДОРЫ?

ИЩИТЕ НОВЫЕ ЭМОЦИИ

ТРАМП НЕ ПРЕДЛОЖИЛ ЛИТВЕ МЕСТО В СОВЕТЕ МИРА

Нет, мне таки понДравилось!!!Как дует щеки?!!! Не только лишь все, мало кто так умеет!!!

НЕ ВИДАТЬ НЕМЦАМ ЗОЛОТА

А если вместо вольфрам - свинец, то шо таки поменяется - для Форт Нокса?!