Возвращаясь к напечатанному

19.03.2020

Артём Бузинный

Магистр гуманитарных наук

Постапокалиптический сёрфинг и затянувшийся Сон разума русской интеллигенции

-

Участники дискуссии:

13152 -

Последняя реплика:

больше месяца назад

Владимир Бычковский,

Леонид Соколов,

Борис Бахов,

Артём Губерман,

red pepper,

Леонид Радченко,

Владимир Иванов,

igor reut,

Юрий Васильевич Мартинович,

Элла Журавлёва,

Артём Бузинный,

Иван Киплинг

Признаюсь сразу, что вышедшую в прошлом году книгу «Алёшины сны» белорусского художника Товарища У и спикера нашего клуба Владимира Мироненко я пока прочитать не успел. Уподобляться Союзу писателей, осудившему Пастернака, не читавши, у меня намерения нет. Но ютубовский ролик, посвящённый выходу книги, я посмотрел, что подвигло меня на некоторые рассуждения, которыми и хочу поделиться.

При всех фредди крюгерах, волшебных кроликах и других постмодернистских приправах к основной теме, тема-то заявлена более чем серьёзная. В лучших традициях русской классической литературы. Нет, ревизор к нам пока не едет, не всё так страшно. Но прислушиваться к топоту копыт коней всадников Апокалипсиса, это, доложу я вам, тоже не лобио кушать.

Главные герои, оказывающиеся лицом к лицу с готовящимся протрубить этому миру отходную архангелом Гавриилом, с одной стороны находятся в явном родстве с Фредди Крюгером и другими персонажами поп-культуры. Но они же, одновременно представляют собой и эдакие архетипические фигуры русского бытия. Алёша, который то ли Карамазов, то ли убиенный большевиками царевич – вечно мятущийся интеллигент. Григорий, возможно частью списанный с реального образа исторического Распутина – “сеятель и хранитель”, но не вечно стонущий и жалующийся на “тяжкую долю”, а умный такой мужичок, живо интересующийся всем вокруг и пытающийся до всего дойти собственным умом.

В более нормальной ситуации – если вообще уместно применительно к России говорить о какой-то “нормальности”-“стабильности” в европейском духе – так вот в более нормальной ситуации любознательность человека из простонародья должен удовлетворять интеллигент, которому быть “мозгом нации” предназначено по его природе. Но поскольку интеллигенция часто исполняет совсем другую функцию в нашем национальном организме, то таким “любознательным мужичкам” приходится брать функцию мозга на себя и до всех премудростей доходить самим. Вот и получается, что Алёша оказывается кем-то вроде юного Карлито при Григории, напоминающем кастанедовского дона Хуана.

Интеллигенция оказывается в учениках у простонародья: эта странная инверсия нередко повторяется в нашей истории.

Двуликий Фатум

Возвращаясь к апокалиптической теме, которая по Товарищу У, тоже является чуть ли не вечной константой нашего бытия.

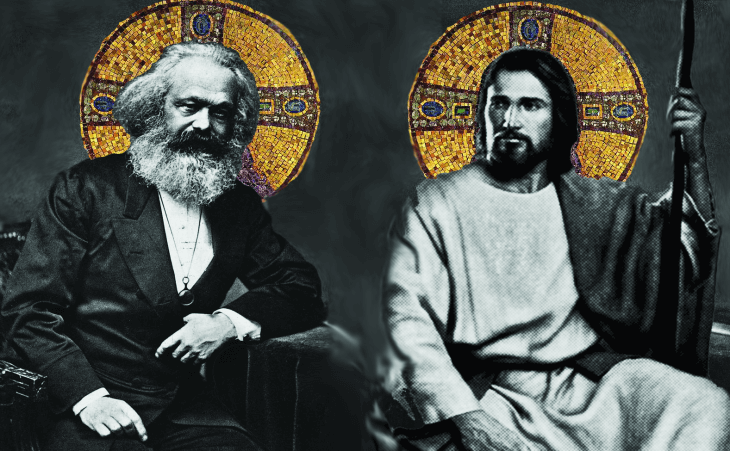

Фатализм в русской истории предстаёт в двух обличьях. В его так сказать, консервативной ипостаси это православная и шире, иудеохристианская религиозность, представляющая бытие человечества, как воплощение божественного замысла. Всемогущее и всезнающее библейское божество всё предусмотрело, план у него для мироздания жёсткий и не терпящий никакой человеческой отсебятины.

В своей прогрессистской ипостаси Фатум предстаёт в виде учения Маркса, ставящего на место неумолимого библейского божества такую же неумолимую “историческую необходимость”. Это учение, хотя и облечённое в форму научной теории, по сути, представляет собой пророчество вполне религиозного свойства, а сам Маркс весьма напоминает фигуры библейских пророков, причём претендуя на место, ни более, ни менее, как последнего и окончательного Слова Истины, на роль “печати пророков” вместо Мухаммеда.

В русскую и мировую историю эта историческая необходимость, она же библейский “Божественный Закон”, приходит в виде неизбежного и неумолимого торжества капитализма, о чьей “благотворности” в 1917 году в один голос твердили и меньшевики, и легальные марксисты, и либералы-западники, и правые столыпинцы.

Сегодня ту же проповедь нам читают и бородатые православные активисты и либеральная общественность без ярко выраженных гендерных признаков. Да только как-то так получается, что при каждом очередном камбэке этого торжества сливки с него снимает всегда ничтожное меньшинство. А народ и страна оказываются отброшенными в своём развитии далеко назад.

В этом жёстко детерминированном историческом потоке России нужно было искать какую-то лазейку, какой-то способ сгладить действие этой неумолимой предопределённости. На первый взгляд такую возможность предоставляет то, что называется иудеохристианским “персонализмом”, а в марксизме – «ролью личности в истории».

Христианские теологи подчёркивают, что их “Бог” – не слепой Закон, а именно что Личность и именно с Большой Буквы. Что открывает определённые возможности: с живой личностью, даже если она с Большой Буквы, всегда можно “перемигнуться”, договориться, “рефинансировать долги” – «и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим», а грехи сделать «яко не бывши».

Марксовы законы истории хотя и безличны, но объективны, следовательно, познаваемы. А, значит, познавший их обретает возможность управлять исторической “материей”. Но в отличие от материи физиков и биологов – минералов, растений, животных – “материя” истории это живые люди. Получается, что марксистский взгляд на человеческое общество раскалывает его на две неравноценные части: некий избранный круг “посвящённых”, познавших истину и массу, служащую объектом манипуляций этих “избранных”.

Маркс с Энгельсом не делали на эту мысль сильного акцента, но и особо её не скрывали. В «Немецкой идеологии», которая была сжатым резюме всей их доктрины, они утверждали:

«Коммунизм эмпирически возможен только как действие господствующих народов».

В иудеохристианской традиции это имеет близкое соответствие в догмате “богоизбранного народа”:

«и присоединятся к ним иноземцы и прилепятся к дому Иакова… и приведут на место их, и дом Израиля усвоит их себе на земле Господней рабами и рабынями» (Исаия 14:1-2);

«Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари их — служить тебе» (Исаия 60:10);

«И будут цари питателями твоими, и царицы их кормилицами твоими; лицом до земли будут кланяться тебе и лизать прах ног твоих» (Исаия 49:23).

«Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари их — служить тебе» (Исаия 60:10);

«И будут цари питателями твоими, и царицы их кормилицами твоими; лицом до земли будут кланяться тебе и лизать прах ног твоих» (Исаия 49:23).

То есть персоналистский элемент иудеохристианства и марксизма не только не помогает преодолеть жёсткую детерминированность истории, но и усиливает её подчинением исторического процесса субъективной воле некой элитарной группы. Предопределённость процесса сохраняется, приобретая, в зависимости от точки зрения на неё либо пессимистический, либо оптимистический оттенок.

Между европейским небом и русской землёй

В правых кругах перед революцией господствовали упаднические, пораженческие, а то и просто апокалиптические настроения. Это очень хорошо показал историк литературы и исследователь “Серебряного века” Вадим Кожинов, уделявший много внимания и исследованию “черносотенного” движения. После Октября почти весь русский “Серебряный век” уехал в эмиграцию и там продолжал заниматься всё тем же самоедством: «кончилась Россия», «слиняла в три дня», «победил торжествующий хам».

В прогрессивном лагере – у либералов и марксистов – напротив, царил исторический оптимизм: варварская Россия обречена пройти через “воспитание капитализмом”. И никакие неудачи на этом пути не могли поколебать их веры в светлое капиталистическое будущее:

«Либералы были уверены в своем приходе к власти в будущем (об этом свидетельствовал европейский опыт); вера в историческую закономерность ослепляла, мешала учитывать реальные обстоятельства, во многом снимала вопрос личной ответственности» i.

Вернее, любые неудачи трактовались в пользу непогрешимости теории и “неправильности” почвы, на которой эту теорию пытались привить. После крестьянских бунтов 1902–1907 гг. и либеральная и марксистская элита быстро сдвинулась от народопоклонства к народоненавистничеству.

Историк Веселовский, легальный марксист, так пишет в дневнике:

«Еще в 1904–1906 гг. я удивлялся, как и на чем держится такое историческое недоразумение, как Российская империя. Теперь мои предсказания более чем оправдались, но мнение о народе не изменилось, т.е. не ухудшилось. Быдло осталось быдлом… Последние ветви славянской расы оказались столь же неспособными усвоить и развивать дальше европейскую культуру и выработать прочное государство, как и другие ветви, раньше впавшие в рабство».

Тот же конфликт реальности с теорией дал о себе знать сразу после прихода прогрессивных деятелей к власти в феврале 1917г.:

«Кристальная ясность внутреннего миросозерцания входила в соприкосновение с реальностью и приводила к трагической раздвоенности»ii.

Решение этого конфликта они видели только в навязывании жизни своих отвлечённых теоретических схем. Уже летом 1917г. кадеты резко качнулись вправо, а 20 августа их ЦК проголосовал за немедленное введение военной диктатуры. К введению диктатуры склонялся и савинковский «Союз защиты Родины и Свободы», состоявший из бывших эсеров и социал-демократов.

Народ не оправдал высокого доверия либеральной и марксистской интеллигенции, не став дожидаться пришествия светлого буржуазного будущего. Народного терпения хватило только до Октября.

После революции эту старую линию российской интеллигенции, которую можно назвать “оптимистическим фатализмом” или “фаталистическим оптимизмом”, продолжили некоторые течения большевиков: «клячу истории загоним», «торжество мировой Революции неизбежно», «человек сам кузнец своего счастья». Мрачную сатиру на эту наивную, и даже несколько инфантильную веру, мы видим у Михаила Булгакова. Правда в «Мастере и Маргарите» есть намёк на то, что адепты этой веры зачастую были далеко не такими наивными, какими хотели казаться:

«Посмотрите на его постную физиономию и сличите с теми звучными стихами, который он сочинил к первому числу! Хе-хе-хе... «Взвейтесь!» да «развейтесь!»... А вы загляните к нему внутрь — что он там думает... вы ахнете! — и Иван Николаевич зловеще рассмеялся».

Миша Берлиоз – несколько окарикатуренный образ адепта этой прогрессистской веры – падает жертвой комсомолки в алом платке. Резонёрствующего интеллигента убивает девушка из народа. Причём делает она это не преднамеренно и не со зла, а просто волею обстоятельств, стихийного течения событий.

А за всей этой трагической цепочкой случайностей оказывается древнее хтоническое божество. Воланд, как властелин “нижней” части мироздания, повелитель бурь и стихий, предупреждает об опасности игнорирования чаяний социальных “низов”.

«Нельзя идти поперёк народной стихии», – таков мессидж мессира Воланда, адресованный политической и интеллектуальной верхушке советского общества.

Драма русской истории в том, что элита постоянно склонна недооценивать силы, таящиеся в недрах народа. Если в начале буржуазных реформ среди русских интеллектуалов были заметные течения, отрицавшие обязательность капитализма для России: славянофилы справа и народники слева, то к ХХ веку почти все они склонились перед “неизбежной”, как им всем казалось, логикой истории: правые приняли проект Столыпина, а народники стали легальными марксистами и социал-демократами.

К брожениям внутри народных глубин прислушивались только сохранившие верность идеалам народничества левые эсеры, часть большевиков, да ещё, пожалуй, граф Толстой и смоленский помещик Александр Энгельгардт.Толстой в своей публицистике очень сочувственно, горячо и страстно передаёт страдания русской деревни от надвигающегося на неё капитализма. Как пишет о Толстом Ленин:

«Его непреклонное отрицание частной поземельной собственности передает психологию крестьянской массы… Его непрестанное обличение капитализма передает весь ужас патриархального крестьянства, на которое стал надвигаться новый, невидимый, непонятный враг, идущий откуда-то из города или откуда-то из-за границы, разрушающий все “устои” деревенского быта, несущий с собою невиданное разорение, нищету, голодную смерть, одичание, проституцию, сифилис».

“Крепкий хозяйственник” Энгельгардт не столь эмоционален, а более конкретен и деловит. В своих «Письмах из деревни» он, дав общую панораму устройства сельской экономики, показал, что полный переход всего аграрного сектора России на капиталистические рельсы просто невозможен.

Как же так случилось, что почти весь интеллектуальный и политический класс России оказался настолько оторванным от родной почвы? И почему именно большевики с левыми эсерами выбивались из этого общего правила? Историк Ф. Гайда указывает важное различие в политической культуре тогдашнего интеллектуального мейнстрима и выглядевших на этом фоне “еретиками” большевиков:

«После “февральского переворота” оказалось, что они в действительности мало что умеют, а зияющие пробелы в собственных способностях могут заполнять лишь блестящими пунктами своих политических программ. Однако, в отличие от большевиков, оказавшихся в той же ситуации, либералы не пожелали учиться, будучи уверены, что и так все знают, а вся страна должна лишь внимать их указаниям»iii.

На переломе: Становление против Бытия

Почему же большевики оказались способны “учиться у жизни” и имели склонность к такой учёбе, а их оппоненты и антагонисты не выказали ни такого желания, ни способностей к этому? Дело в том, что они принадлежали к разным поколениям – с разрывом 20-25 лет.

Вышедшие из народничества дедушки и бабушки русского марксизма – Плеханов, Аксельрод, Засулич, Брешко-Брешковская, – приняли эстафету непосредственно из рук самих “отцов-основателей” учения – Маркса и Энгельса. Далее они передали её более молодым лидерам социал-демократии, позже составившим руководство меньшевиков.

Будущие же лидеры большевиков лично с “классиками” знакомы не были и под их очарование не попали. Но главное их отличие от плехановско-аксельродовской команды в другом: они были людьми разных эпох.

Основатели марксистского учения и их российские эпигоны получали воспитание и образование, когда европейское общество ещё полностью находилось в мировоззренческой парадигме Модерна, основанной на ньютоновской механистической модели мира. Всё мироздание рассматривалось по аналогии с хорошо отлаженным механизмом:

«Как хороший часовщик не чинит сделанные им часы, так и бог не вмешивается в своё творение», – такая аналогия была очень популярна во времена Ньютона.

Естественнонаучную логику механицизм со свойственной ему прямолинейностью проецирует во все остальные сферы бытия и познания:

«В последние несколько веков источником парадигм, применяемых в социальной, политической, военной сферах, становилась наука, роль которой тем самым не ограничивалась границами научного познания. Например, ньютоновская наука дает всеохватывающую парадигму, характеризующую всю современную западную культуру»iv.

Эта парадигма максимально упрощала все явления и процессы, стремясь всё свести к максимальной ясности, линейности и предсказуемости:

«Линейность предлагает структурную стабильность и делает акцент на равновесии… Она обещает предсказуемость и, следовательно, контроль — действительно, очень мощная притягательность»v.

Но в кажущемся удобстве, которое давала эта парадигма для объяснения любых сфер реальности, таилась и слабая сторона: она навязывала простоту, ясность и линейность там, где их не было, упрощала и примитивизировала реальность, заставляя закрывать глаза на все сложности и отклонения, которые не вписывались в эту обязательную простоту.

К началу ХХ века в естественных науках накопилась такая масса фактов, никак не вписывающихся в ньютоновский механицизм, что потребность в новой модели мира в этой сфере казалась совершенно очевидной: здесь началась выработка новой парадигмы – науки становления. В гуманитарном же и социальном знании продолжали довольствоваться старой парадигмой Модерна, оставаясь в рамках науки бытия.

Эта устаревшая парадигма продолжала задавать мировоззренческую рамку для системообразующих концепций, которыми руководствовались либералы и марксисты: политэкономия Адама Смита и Марксов исторический материализм с формационным подходом. Основатели марксизма не успели, как следует осознать, а тем более концептуализировать кризис этой “классической” или “модерной”, как её принято называть, картины мира. Хотя они его чувствовали, но не решались даже себе в этом признаться. Такое признание разрушило бы всю стройность их учения, настолько жёстко механистичного, что они отвергли второе начало термодинамики.

В «Диалектике природы» Энгельс предполагает:

«Излученная в мировое пространство теплота должна иметь возможность каким-то путем, — путем, установление которого будет когда-то в будущем задачей естествознания, — превратиться в другую форму движения, в которой она может снова сосредоточиться и начать активно функционировать».

Лидеры большевиков, чьё личностное и творческое становление пришлось уже на другую эпоху, переворот в естественных науках отрефлексировали, и это сильно повлияло на их мышление и мировосприятие. В отличие от “классической” парадигмы, приучавшей видеть только отдельные элементы, “свободные атомы”, упрощавшей мироздание до схемы «субъект-объект», новый “постклассический” взгляд учился фиксироваться не только на элементах, но и на их взаимодействии. Именно взаимодействия между агентами системы приводят к разным отклонениям от прямолинейного движения этой системы и необходимости разработки новой, нелинейной парадигмы.

«Коннотация нелинейности заключает в себе смесь угрозы и возможности. Нелинейность может генерировать нестабильность, разрывы, синергизмы и непредсказуемость. Но она также отдает должное гибкости, адаптивности, динамическим изменениям, инновации и оперативности»vi.

Российские консерваторы, либералы и ортодоксальные марксисты были людьми классического склада, продуктом европейского Нового времени. Большевики же одной ногой стояли уже в новой “пост-классической” эпохе. Они чувствовали неадекватность Марксова истмата отечественным условиям и понимали, что взаимодействие этой теории с русской почвой может дать совершенно неожиданный эффект, никак не предусмотренный “классиками”. Но никаких готовых схем и инструкций, как прививать Маркса на русской почве, у большевиков нее было. Им приходилось двигаться ощупью, идти путём проб и ошибок, сочетать теорию с практическим здравым смыслом.

Одним из первых, кто осознал необходимость пересмотра “классических” схем в социальных науках, был Макс Вебер. Прилагая к обществу “постклассическую” парадигму становления, главный упор он делал не на стабильные социальные структуры и системы, не на их предсказуемые линейные изменения, чем занимались социологи и историки старой школы, а на изменения радикальные, ведущие к слому старого социального порядка и появлению новых общественных систем.

Вебер считал, что такие кардинальные инновации, порождающие принципиально новую социальную конфигурацию, требуют взаимодействия рационального усилия и внерационального импульса. Чтобы творческая идея прорыва к новому по-настоящему «овладела массами», она должна не только пройти проверку рациональным мышлением с его логикой и расчётом, но и войти в резонанс со всей человеческой психикой – эмоциями, воображением, памятью и подсознанием.

Такая овладевшая массами идея-импульс к инновации, в которой рациональные представления помножены на иррациональные символы и образы, Вебером названа “харизмой” (греч. χάρισμα — благодать, дар божий).

Революции, в основе которых лежит такой импульс, по мнению Вебера «не осуществляются обычными общественными и историческими путями и отличаются от вспышек и изменений, которые имеют место в устоявшемся обществе». Этим Вебер отрицал адекватность для объяснения революционной логики марксовского истмата, перенесшего из естествознания в обществоведение идею «объективных законов исторического развития».

Позже, анализируя причины и итоги Октябрьской революции, Антонио Грамши отрицал способность русской буржуазии прийти к власти и поставить Россию на буржуазные рельсы, как это ей предписано фаталистической схемой Маркса:

«Где была в России буржуазия, способная осуществить эту задачу? И если господство буржуазии есть закон природы, то почему этот закон не сработал?.. Истина в том, что эта формула ни в коей мере не выражает никакого закона природы... То, что прямо определяет политическое действие, есть не экономическая система, а восприятие этой системы и так называемых законов ее развития.

Эти законы не имеют ничего общего с законами природы, хотя и законы природы также в действительности не являются объективными, а представляют собой мыслительные конструкции, полезные для практики схемы, удобные для исследования и преподавания».

Дискуссия

Еще по теме

Еще по теме

Гарри Гайлит

Литературный и театральный критик

ЧЕГО МЫ ЖДЕМ ОТ ЛИТЕРАТУРЫ?

Хороший вопрос, правда?

Сергей Радченко

Фермер-писатель

Ходжа и современность

Олег Озернов

Инженер-писатель

Моряка карантином не удивишь

Сергей Леонидов

Моряк и краевед