Литературный кружок

25.05.2024

Вадим Нестеров

Историк и публицист

НЕЗНАЙКА ПРЕДУПРЕЖДАЛ

А мы не услышали!

-

Участники дискуссии:

616 -

Последняя реплика:

больше месяца назад

Борис Бахов,

Ольга Шапаровская,

Леонид Радченко,

Vladimir Kirsh,

Ярослав Александрович Русаков,

Юрий Томашов

Как мы не услышали предупреждений автора "Незнайки". Всех обычно ставит в тупик «обратная эволюция» Носова. В самые идеологически нагруженные сталинские годы Николай Николаевич писал едва ли не демонстративно аполитичные книги. В его повестях и рассказах о школьниках даже пионерская организация если и упоминалась, то вскользь.

Это были абсолютно аполитичные книги, события которых могли происходить где угодно, в любой стране мира. Выводить цыплят в самодельном инкубаторе или дрессировать щенка действительно могли «дети разных народов». Не потому ли, кстати, в опубликованном в 1957 году журналом «Курьер ЮНЕСКО» списке самых переводимых русских писателей Носов оказался на третьем месте – вслед за Горьким и Пушкиным?

Но вот когда настала оттепель, и идеологическое давление ощутимо снизилось, Носов, вместо того, чтобы вслед за "шестидесятниками" радоваться полученной свободе, пишет две большие, программные и принципиально идеологические книги.

Это «коммунистическая» повесть-сказка «Незнайка в Солнечном городе» и «капиталистический» роман-сказка «Незнайка на Луне». Этот неожиданный поворот до сих пор ставит в тупик всех исследователей. Ну, что греха таить, с писателями такое действительно случается, но обычно это происходит в тот период, когда творческие силы автора идут на спад. Вот авторы и пытаются верноподданной актуальностью компенсировать падение качества.

Но это точно не случай Носова – ведь ни о каком падении качества здесь говорить не приходится. Наоборот — «Незнайку на Луне» практически все считают его творческим пиком. Ведущий отечественный литературный критик нулевых и десятых Лев Данилкин даже объявил эту книгу «одним из главных романов русской литературы XX века». Не детских книг, и не фантастических романов, а русской литературы как таковой — в одном ряду с «Тихим Доном» и «Мастером и Маргаритой».

Сегодняшние читатели наперебой восхищаются – насколько же точно Носов описал капиталистическое общество. В этой детской книжке, увидевшей свет более полувека назад, в 1964 году — вся наша сегодняшняя жизнь, вплоть до самых мельчайших деталей.

Вот заказуха в СМИ и «черный пиар»:

— А что. Общество гигантских растений может лопнуть? — насторожился редактор Гризль и пошевелил своим носом, как бы к чему-то принюхиваясь.

— Должно лопнуть, — ответил Крабс, делая ударение на слове "должно".

— Должно?… Ах, должно! — заулыбался Гризль, и его верхние зубы снова впились в подбородок.— Ну, оно и лопнет, если должно, смею уверить вас! Ха-ха!…".

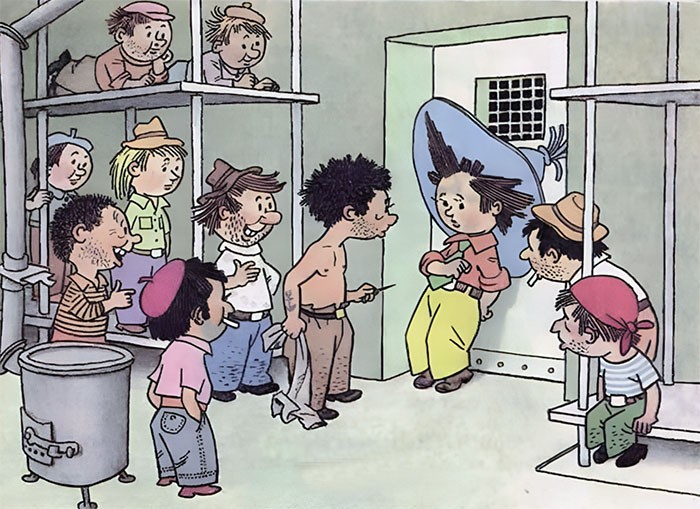

Вот — "оборотни в погонах":

– Да нет, вы, господин Красавчик! Чего вы стесняетесь? С этакими деньжищами, как у вас, вам совершенно нечего стесняться. Думаю, что от двадцати миллионов у вас кое-что осталось. Кое-что вы, несомненно, припрятали. Да дайте вы мне из этих ваших миллионов хотя бы сто тысяч, и я отпущу вас. Ведь никто, кроме меня, не знает, что вы знаменитый грабитель Красавчик. А вместо вас я засажу в тюрьму какого-нибудь бродяжку, и все будет в порядке, честное слово!

– Уверяю вас, вы ошибаетесь! – сказал Незнайка.

– Ну вот! Стыдно вам, господин Красавчик! Неужели вам жалко каких-то там ста тысяч? При таких доходах, как ваши, я бы и двухсот не пожалел, лишь бы быть на свободе. Ну дайте хоть пятьдесят тысяч... Ну, двадцать... Меньше не могу, честное слово! Дайте двадцать тысяч и убирайтесь себе на все четыре стороны".

Вот – «актуальное искусство»:

— Ты, братец, лучше на эту картину не смотри, — говорил ему Козлик. — Не ломай голову зря. Тут все равно ничего понять нельзя. У нас все художники так рисуют, потому что богачи только такие картины и покупают. Один намалюет такие вот загогулинки, другой изобразит какие-то непонятные закорючечки, третий вовсе нальет жидкой краски в лохань и хватит ею посреди холста, так что получится какое-то несуразное, бессмысленное пятно. Ты на это пятно смотришь и ничего не можешь понять — просто мерзость какая-то! А богачи смотрят, да еще и похваливают. "Нам, говорят, и не нужно, чтоб картина была понятная. Мы вовсе не хотим, чтоб какой-то художник чему-то там нас учил. Богатый и без художника всё понимает, а бедняку и не нужно ничего понимать. На то он и бедняк, чтоб ничего не понимать и в темноте жить".

А вот и актуальное уже без кавычек «кредитное рабство»:

- Я тогда на завод поступил и зарабатывать стал прилично. Даже на черный день начал деньги откладывать, на тот случай, значит, если снова вдруг безработным стану. Только трудно, конечно, было удержаться, чтоб не истратить денежки. А тут все еще стали говорить, что мне надо купить автомобиль. Я и говорю: зачем мне автомобиль? Я могу и пешком ходить. А мне говорят: пешком стыдно ходить. Пешком только бедняки ходят. К тому же автомобиль можно купить в рассрочку. Сделаешь небольшой денежный взнос, получишь автомобиль, а потом будешь каждый месяц понемногу платить, пока все деньги не выплатишь. Ну, я так и сделал. Пусть, думаю, все воображают, что я тоже богач. Заплатил первый взнос, получил автомобиль. Сел, поехал, да тут же и свалился в ка-а-ах-ха-наву (от волнения Козлик даже заикаться стал). Авто-аха-мобиль поломал, понимаешь, ногу сломал и еще четыре ребра.

- Ну, а автомобиль ты починил потом? — спросил Незнайка.

- Что ты! Пока я болел, меня с работы прогнали. А тут пришла пора за автомобиль взнос платить. А денег-то у меня нет! Ну мне говорят: отдавай тогда авто-аха-ха-мобиль обратно. Я говорю: идите, берите в каа-ха-ханаве. Хотели меня судить за то, что автомобиль испортил, да увидели, что с меня все равно нечего взять, и отвязались. Так ни автомобиля у меня не стало, ни денег".

Описания столь точны и детальны, что поневоле закрадывается сомнение – как мог человек, проживший всю свою жизнь за «железным занавесом», нарисовать столь масштабное и безукоризненно исполненное полотно? Откуда у него столь детальные знания о биржевой игре, брокерах, «дутых» акциях и финансовых пирамидах — вплоть до резиновых дубинок со встроенным электрошокером, которых еще не существовало?

Чтобы хоть как-то объяснить это, появилась даже остроумная теория, переворачивающая все с ног на голову. Дескать, все дело в том, что новое общество у нас строили люди, которые все свои знания о капитализме получили из романа Носова. Вот они, на неосознанном уровне, и воспроизводили усвоенные с детства реалии. Потому мол, это не Носов описал сегодняшнюю Россию, а Россию построили "по заветам Николаича".

Но у меня часто складывается впечатление, что великий детский писатель Николай Носов просто пытался предупредить нас, своих юных читателей — тех, кому и предстояло жить в этом неожиданном будущем. А важность этой задачи и стала причиной его "обратной эволюции".

Сначала, в "Солнечном городе", он рассказал нам о том, что случится с нашим миром. Потом — в "Незнайке на Луне" — о том, каким будет мир новый. Как по-вашему, о чем рассказывается в «Незнайке в Солнечном городе»? О коммунизме? О технических новшествах вроде радиоуправляемых машин или беспилотных комбайнах? Коммунистическая утопия, скажете вы?

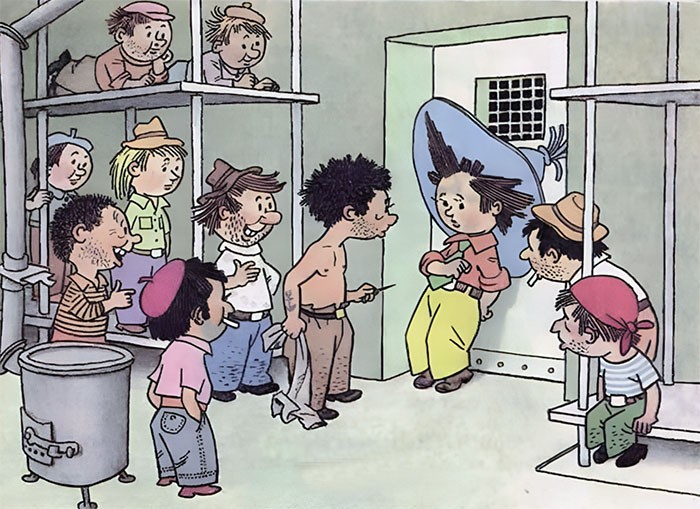

Да вы вспомните книгу, сюжет вспомните, фабулу! Книга-то по большому счету о том, насколько хрупким и незащищенным оказалось это построенное коротышками коммунистическое «общество справедливости». Помните ослов, превращенных Незнайкой в людей и возникшее вслед за этим фатальное для города движение «ветрогонов»?

Ведь что мы имеем? Есть вполне счастливый и, судя по всему, достаточно закрытый социум (вспомните, с каким восторгом там встречают пришельцев, которых буквально рвут за рукав радушные хозяева). Но малейший толчок оказывается фатальным, привнесенный извне вирус поражает весь организм, рушится все, и не по мелочи, а до основания. Новомодные веяния, появившиеся не без помощи пришельцев, ввергают этот социум в полную анархию, и лишь ошарашенные полицейские (помните советских «ментов», которые раньше и пистолетов-то на дежурство никогда не брали?) беспомощно наблюдают за буйством социальной стихии. Привет, девяностые!

Вы скажете — да ладно тебе! Твои "ветрогоны" — обычные стиляги, с которыми в период, когда писался "Солнечный город", активно боролись. А я скажу — вот именно! Вы никогда не задумывались — почему стиляг в СССР воспринимали как серьезную проблему? Причем это не было официальной "обязаловкой" — очень многие достойные люди в СССР реально видели в них смертельную угрозу своей стране. Кстати, именно по этому поводу состоялся еще один знаменитый "поэтический срач", в котором приняли участие Евгений Евтушенко, Николай Грибачев и Роберт Рождественский — если интересно, скажите, потом расскажу.

Стиляги действительно не делали ничего плохого. Ну, одевались люди как попугаи, ну танцевали они свое буги-вуги — что в этом опасного? Но практика показала, что в итоге стиляги стали первым симптомом инфицирования советского общества "идеологическим вирусом".

При всех своих достоинствах Советский Союз имел одну фатальную уязвимость, ахиллесову пяту. Союз был идеологическим государством, именно вера в построение лучшего общества была его каркасом. И когда в эту идеологию люди перестали верить — он просто рухнул под собственной тяжестью.

Движение стиляг характеризовалось восхищением Америкой, для них это действительно был эльфийский Валинор, на который они молились. Вспомните хотя бы нашумевшую статью самого известного стиляги Василия Аксенова «Мы — штатники». И именно этот "иностранный патриотизм" стиляг тогда ошарашил многих искренних коммунистов.

Понятно, что бороться надо было не со стилягами, а с причинами их появления — лечить всегда надо не симптомы, а болезнь. Но факт остается фактом — в последние годы Советского Союза большинство его населения, раскрыв рот, смотрело на Запад, мечтая "любить твои запретные плоды". И в своем горячем желании влиться в "семью цивилизованных народов" готово было "за спасибо" разобрать на запчасти свою собственную страну.

Оно понятно, что "Боже, какими мы были наивными", но простим дураков — в конце концов, в девяностые за свои иллюзии мы расплатились полной мерой. Носов, конечно, был сказочником добрым, поэтому написать правду и закончить свой рассказ так, как он должен был закончиться — никак не мог.

Но показательно, что даже ему, чтобы спасти Солнечный город, пришлось вытащить рояль из кустов и призвать «бога из машины» — Волшебника, который пришел и сотворил чудо. А «Незнайка на Луне»? Это ведь не только "учебник капитализма для самых маленьких". Если вспомнить сюжет, то книга-то рассказывает историю двух счастливых и домашних щенков, которые вдруг нежданно-негаданно для самих себя оказались на улице, в звериной стае.

Кто-то, как Пончик, сумел приспособиться и и как-то даже обустроиться. Кто-то, как Незнайка, рухнул на самое дно. Как верно написала в своей статье умный человек Марина Загидуллина: «Чтение книги "Незнайка на Луне" в 2000-е годы чревато "вычитыванием" в тексте смыслов, которые Носов, скончавшийся в 1976 году, вложить туда никаким образом не мог. Эта сказка напоминает нечаянное описание самоощущения тех жителей СССР, которые в 1991 году проснулись словно на Луне».

Впрочем, бывшие жители Цветочного города все понимают. И пишут в своих блогах в день столетия своего любимого писателя (запись реальная):

Это были абсолютно аполитичные книги, события которых могли происходить где угодно, в любой стране мира. Выводить цыплят в самодельном инкубаторе или дрессировать щенка действительно могли «дети разных народов». Не потому ли, кстати, в опубликованном в 1957 году журналом «Курьер ЮНЕСКО» списке самых переводимых русских писателей Носов оказался на третьем месте – вслед за Горьким и Пушкиным?

Но вот когда настала оттепель, и идеологическое давление ощутимо снизилось, Носов, вместо того, чтобы вслед за "шестидесятниками" радоваться полученной свободе, пишет две большие, программные и принципиально идеологические книги.

Это «коммунистическая» повесть-сказка «Незнайка в Солнечном городе» и «капиталистический» роман-сказка «Незнайка на Луне». Этот неожиданный поворот до сих пор ставит в тупик всех исследователей. Ну, что греха таить, с писателями такое действительно случается, но обычно это происходит в тот период, когда творческие силы автора идут на спад. Вот авторы и пытаются верноподданной актуальностью компенсировать падение качества.

Но это точно не случай Носова – ведь ни о каком падении качества здесь говорить не приходится. Наоборот — «Незнайку на Луне» практически все считают его творческим пиком. Ведущий отечественный литературный критик нулевых и десятых Лев Данилкин даже объявил эту книгу «одним из главных романов русской литературы XX века». Не детских книг, и не фантастических романов, а русской литературы как таковой — в одном ряду с «Тихим Доном» и «Мастером и Маргаритой».

Сегодняшние читатели наперебой восхищаются – насколько же точно Носов описал капиталистическое общество. В этой детской книжке, увидевшей свет более полувека назад, в 1964 году — вся наша сегодняшняя жизнь, вплоть до самых мельчайших деталей.

Вот заказуха в СМИ и «черный пиар»:

— А что. Общество гигантских растений может лопнуть? — насторожился редактор Гризль и пошевелил своим носом, как бы к чему-то принюхиваясь.

— Должно лопнуть, — ответил Крабс, делая ударение на слове "должно".

— Должно?… Ах, должно! — заулыбался Гризль, и его верхние зубы снова впились в подбородок.— Ну, оно и лопнет, если должно, смею уверить вас! Ха-ха!…".

Вот — "оборотни в погонах":

– Да нет, вы, господин Красавчик! Чего вы стесняетесь? С этакими деньжищами, как у вас, вам совершенно нечего стесняться. Думаю, что от двадцати миллионов у вас кое-что осталось. Кое-что вы, несомненно, припрятали. Да дайте вы мне из этих ваших миллионов хотя бы сто тысяч, и я отпущу вас. Ведь никто, кроме меня, не знает, что вы знаменитый грабитель Красавчик. А вместо вас я засажу в тюрьму какого-нибудь бродяжку, и все будет в порядке, честное слово!

– Уверяю вас, вы ошибаетесь! – сказал Незнайка.

– Ну вот! Стыдно вам, господин Красавчик! Неужели вам жалко каких-то там ста тысяч? При таких доходах, как ваши, я бы и двухсот не пожалел, лишь бы быть на свободе. Ну дайте хоть пятьдесят тысяч... Ну, двадцать... Меньше не могу, честное слово! Дайте двадцать тысяч и убирайтесь себе на все четыре стороны".

Вот – «актуальное искусство»:

— Ты, братец, лучше на эту картину не смотри, — говорил ему Козлик. — Не ломай голову зря. Тут все равно ничего понять нельзя. У нас все художники так рисуют, потому что богачи только такие картины и покупают. Один намалюет такие вот загогулинки, другой изобразит какие-то непонятные закорючечки, третий вовсе нальет жидкой краски в лохань и хватит ею посреди холста, так что получится какое-то несуразное, бессмысленное пятно. Ты на это пятно смотришь и ничего не можешь понять — просто мерзость какая-то! А богачи смотрят, да еще и похваливают. "Нам, говорят, и не нужно, чтоб картина была понятная. Мы вовсе не хотим, чтоб какой-то художник чему-то там нас учил. Богатый и без художника всё понимает, а бедняку и не нужно ничего понимать. На то он и бедняк, чтоб ничего не понимать и в темноте жить".

А вот и актуальное уже без кавычек «кредитное рабство»:

- Я тогда на завод поступил и зарабатывать стал прилично. Даже на черный день начал деньги откладывать, на тот случай, значит, если снова вдруг безработным стану. Только трудно, конечно, было удержаться, чтоб не истратить денежки. А тут все еще стали говорить, что мне надо купить автомобиль. Я и говорю: зачем мне автомобиль? Я могу и пешком ходить. А мне говорят: пешком стыдно ходить. Пешком только бедняки ходят. К тому же автомобиль можно купить в рассрочку. Сделаешь небольшой денежный взнос, получишь автомобиль, а потом будешь каждый месяц понемногу платить, пока все деньги не выплатишь. Ну, я так и сделал. Пусть, думаю, все воображают, что я тоже богач. Заплатил первый взнос, получил автомобиль. Сел, поехал, да тут же и свалился в ка-а-ах-ха-наву (от волнения Козлик даже заикаться стал). Авто-аха-мобиль поломал, понимаешь, ногу сломал и еще четыре ребра.

- Ну, а автомобиль ты починил потом? — спросил Незнайка.

- Что ты! Пока я болел, меня с работы прогнали. А тут пришла пора за автомобиль взнос платить. А денег-то у меня нет! Ну мне говорят: отдавай тогда авто-аха-ха-мобиль обратно. Я говорю: идите, берите в каа-ха-ханаве. Хотели меня судить за то, что автомобиль испортил, да увидели, что с меня все равно нечего взять, и отвязались. Так ни автомобиля у меня не стало, ни денег".

Описания столь точны и детальны, что поневоле закрадывается сомнение – как мог человек, проживший всю свою жизнь за «железным занавесом», нарисовать столь масштабное и безукоризненно исполненное полотно? Откуда у него столь детальные знания о биржевой игре, брокерах, «дутых» акциях и финансовых пирамидах — вплоть до резиновых дубинок со встроенным электрошокером, которых еще не существовало?

Чтобы хоть как-то объяснить это, появилась даже остроумная теория, переворачивающая все с ног на голову. Дескать, все дело в том, что новое общество у нас строили люди, которые все свои знания о капитализме получили из романа Носова. Вот они, на неосознанном уровне, и воспроизводили усвоенные с детства реалии. Потому мол, это не Носов описал сегодняшнюю Россию, а Россию построили "по заветам Николаича".

Но у меня часто складывается впечатление, что великий детский писатель Николай Носов просто пытался предупредить нас, своих юных читателей — тех, кому и предстояло жить в этом неожиданном будущем. А важность этой задачи и стала причиной его "обратной эволюции".

Сначала, в "Солнечном городе", он рассказал нам о том, что случится с нашим миром. Потом — в "Незнайке на Луне" — о том, каким будет мир новый. Как по-вашему, о чем рассказывается в «Незнайке в Солнечном городе»? О коммунизме? О технических новшествах вроде радиоуправляемых машин или беспилотных комбайнах? Коммунистическая утопия, скажете вы?

Да вы вспомните книгу, сюжет вспомните, фабулу! Книга-то по большому счету о том, насколько хрупким и незащищенным оказалось это построенное коротышками коммунистическое «общество справедливости». Помните ослов, превращенных Незнайкой в людей и возникшее вслед за этим фатальное для города движение «ветрогонов»?

Ведь что мы имеем? Есть вполне счастливый и, судя по всему, достаточно закрытый социум (вспомните, с каким восторгом там встречают пришельцев, которых буквально рвут за рукав радушные хозяева). Но малейший толчок оказывается фатальным, привнесенный извне вирус поражает весь организм, рушится все, и не по мелочи, а до основания. Новомодные веяния, появившиеся не без помощи пришельцев, ввергают этот социум в полную анархию, и лишь ошарашенные полицейские (помните советских «ментов», которые раньше и пистолетов-то на дежурство никогда не брали?) беспомощно наблюдают за буйством социальной стихии. Привет, девяностые!

Вы скажете — да ладно тебе! Твои "ветрогоны" — обычные стиляги, с которыми в период, когда писался "Солнечный город", активно боролись. А я скажу — вот именно! Вы никогда не задумывались — почему стиляг в СССР воспринимали как серьезную проблему? Причем это не было официальной "обязаловкой" — очень многие достойные люди в СССР реально видели в них смертельную угрозу своей стране. Кстати, именно по этому поводу состоялся еще один знаменитый "поэтический срач", в котором приняли участие Евгений Евтушенко, Николай Грибачев и Роберт Рождественский — если интересно, скажите, потом расскажу.

Стиляги действительно не делали ничего плохого. Ну, одевались люди как попугаи, ну танцевали они свое буги-вуги — что в этом опасного? Но практика показала, что в итоге стиляги стали первым симптомом инфицирования советского общества "идеологическим вирусом".

При всех своих достоинствах Советский Союз имел одну фатальную уязвимость, ахиллесову пяту. Союз был идеологическим государством, именно вера в построение лучшего общества была его каркасом. И когда в эту идеологию люди перестали верить — он просто рухнул под собственной тяжестью.

Движение стиляг характеризовалось восхищением Америкой, для них это действительно был эльфийский Валинор, на который они молились. Вспомните хотя бы нашумевшую статью самого известного стиляги Василия Аксенова «Мы — штатники». И именно этот "иностранный патриотизм" стиляг тогда ошарашил многих искренних коммунистов.

Понятно, что бороться надо было не со стилягами, а с причинами их появления — лечить всегда надо не симптомы, а болезнь. Но факт остается фактом — в последние годы Советского Союза большинство его населения, раскрыв рот, смотрело на Запад, мечтая "любить твои запретные плоды". И в своем горячем желании влиться в "семью цивилизованных народов" готово было "за спасибо" разобрать на запчасти свою собственную страну.

Оно понятно, что "Боже, какими мы были наивными", но простим дураков — в конце концов, в девяностые за свои иллюзии мы расплатились полной мерой. Носов, конечно, был сказочником добрым, поэтому написать правду и закончить свой рассказ так, как он должен был закончиться — никак не мог.

Но показательно, что даже ему, чтобы спасти Солнечный город, пришлось вытащить рояль из кустов и призвать «бога из машины» — Волшебника, который пришел и сотворил чудо. А «Незнайка на Луне»? Это ведь не только "учебник капитализма для самых маленьких". Если вспомнить сюжет, то книга-то рассказывает историю двух счастливых и домашних щенков, которые вдруг нежданно-негаданно для самих себя оказались на улице, в звериной стае.

Кто-то, как Пончик, сумел приспособиться и и как-то даже обустроиться. Кто-то, как Незнайка, рухнул на самое дно. Как верно написала в своей статье умный человек Марина Загидуллина: «Чтение книги "Незнайка на Луне" в 2000-е годы чревато "вычитыванием" в тексте смыслов, которые Носов, скончавшийся в 1976 году, вложить туда никаким образом не мог. Эта сказка напоминает нечаянное описание самоощущения тех жителей СССР, которые в 1991 году проснулись словно на Луне».

Впрочем, бывшие жители Цветочного города все понимают. И пишут в своих блогах в день столетия своего любимого писателя (запись реальная):

Спасибо, Николай Николаевич, за пророчество. И хотя мы оказались не в Солнечном городе, как должны были, а на Луне, шлём с неё Вам свою любовь, благодарность и восхищение. Здесь всё именно так, как Вы описали. Большинство уже прошло через Дурацкий остров и мирно блеет. Меньшинство в тоске надеется на спасительный корабль со Знайкой во главе. Он, конечно, не прилетит, но они ждут.

Когда умолкнут все песни,

Которых я не знаю

В терпком воздухе крикнет

Последний мой бумажный пароход...

Дискуссия

Еще по теме

БЫЛО ЛИ СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО ЭКСПЛУАТАТОРОМ?

Бюрократия, как «коллективный буржуй»

Реплик:

62

Еще по теме

Артём Бузинный

Магистр гуманитарных наук

БЫЛО ЛИ СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО ЭКСПЛУАТАТОРОМ?

Бюрократия, как «коллективный буржуй»

Игорь Гусев

Историк, публицист

ЛАТЫШСКАЯ ПЕСЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Цикл публикаций «Путь соотечественника». Часть 13

Артём Бузинный

Магистр гуманитарных наук

БРАТСКАЯ ПОМОЩЬ

Где советский народ успел набрать интернациональных долгов?

Александр Гапоненко

Доктор экономических наук

Книгоиздание и библиотеки

как институты советского строительства