Как это было

26.03.2016

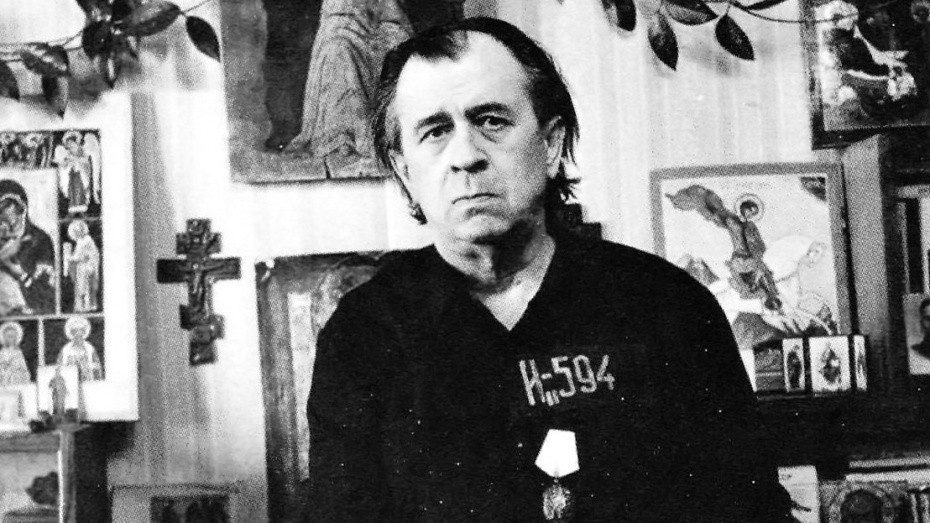

Александр Черевченко

Главный редактор газеты «7 секретов»

«Маска скорби»

...и скорбь без маски

-

Участники дискуссии:

18135 -

Последняя реплика:

больше месяца назад

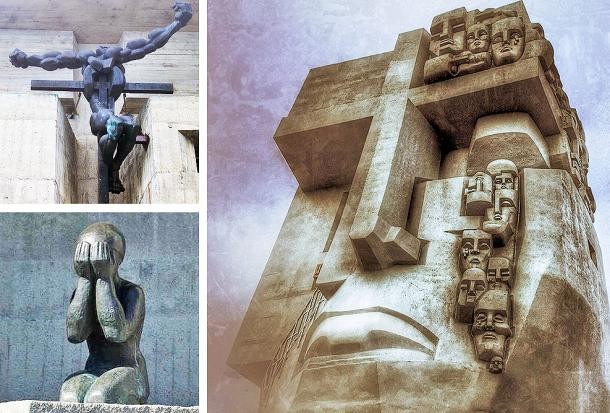

Монументальный мемориал «Маска скорби» (скульптор Эрнст Неизвестный, архитектор Камиль Казаев), посвященный памяти политзаключенных колымских лагерей, был открыт на сопке Крутая в Магадане 12 июня 1996 года. К тому времени я уже 12 лет жил в Латвии, последний раз летал на Колыму в 1987 году. Так что монумент видел лишь на фотографиях.

Впечатление, конечно, потрясающее — не для слабонервных. Мне кажется, что скульптор все-таки расчитывал вызвать у людей не столько скорбь, сколько ужас, протест, сознание того, что ТАКОЕ не должно повториться.

Само название монумента лично у меня вызывает недоумение. Что такое «маска»? По Далю, это «личина, накладная рожа для потехи, притворство, двоедушие». Но ведь скорбь подделать невозможно, она не может быть маской.

Мемориал «Маска скорби».

Десять лет за дружеский тост

На протяжении долгой жизни мне доводилось общаться со многими бывшими узниками сталинского ГУЛАГа, с некоторыми даже дружить. Например, в Харькове — с выдающимся украинским поэтом Иваном Вырганом.

Имя его гремело на Украине еще в 20—30-е годы. В 1940-м в составе бригады Союза писателей он был командирован на присоединенную накануне к Советской Украине Буковину для работы с местными литераторами.

В дружеском застолье слегка захмелевший поэт произнес тост, стоивший ему свободы: «Товариство! Це дуже добре, що мы вiдтепер одна сiм'я! Але моя вам дружня порада: не треба колгоспiв!..»

«С чего это вдруг меня потянуло на колхозы — до сих пор не пойму, — вспоминал позже Иван Аникиевич. — Но слово не воробей, и стоило оно мне очень дорого».

Утром следующего дня поэта пригласили в обком партии, оттуда он уже вышел под конвоем. За «злостную антисоветскую пропаганду и организацию преступной банды в г.Черновцы» впаяли Выргану 10 лет и отправили по этапу в Печорский лагерь под Воркуту...

.jpg)

Иван Вырган.

Помню в деталях каждую нашу встречу. О годах, проведенных в лагерях, Вырган вспоминать не любил, а если и доводилось, то лицо его действительно преображалось. Но это не была «маска скорби», скорее тень отчуждения. Как будто он всецело, всем своим существом вновь переносился туда, в прошлое, за колючую проволоку, в смрадный барак. И замолкал, замыкался в себе.

То же самое могу сказать и о других бывших политкаторжанах ГУЛАГа, с которыми близко сводила меня судьба.

«Поклонись от меня Колыме...»

Залман Афроимович Румер, для друзей — Залп Аврорович или просто Зяма. Заведующий отделом писем «Литературной газеты», которая в 1967 году выросла в объеме до 16 страниц и вскоре обрела в стране статус периодического издания № 1. Мне посчастливилось тесно сотрудничать с «Литературкой» именно в те, первые, годы ее становления как лидера советской прессы.

И именно Румеру я обязан моими первыми крупными публикациями на ее страницах.

В 30-е годы Румер — совсем еще молодой журналист — работал в «Комсомольской правде», возглавлял отдел рабочей молодежи, входил в состав редколлегии. 31 декабря 1938 года был арестован прямо в редакции, проходил по делу первого секретаря ЦК ВЛКСМ Косарева, расстрелянного 23 февраля 1939 года.

Залман был приговорен к 25 годам, 15 из которых, вплоть до освобождения и реабилитации в 1954 году, отбывал на Колыме.

Кабинет его в «Литературке» располагался рядом с апартаментами «братишек» — отдела братских литератур, с которым, собственно, я и сотрудничал. Именно Валя Панкина, зав. этим отделом, и познакомила меня с Румером.

Застать его в кабинете было практически невозможно, где его носило, понять не мог никто. О его присутствии на планете свидетельствовала лишь неизменно дымившаяся в пепельнице сигарета.

Однажды он зазвал меня к себе и протянул пришедшее в редакцию письмо.

— Читай.

В письме, подписанном десятком фамилий, говорилось о диком случае, происшедшем в киевском ресторане «Театральный». Там близкие и друзья известного украинского архитектора отмечали его 60-летний юбилей и орден Трудового Красного знамени, которым он был награжден за заслуги в градостроении.

Гости — люди преимущественно пожилые — веселились от души: заказывали оркестру популярную музыку, танцевали, пели. Банкетный стол ломился от закусок, вино лилось рекой.

Там же, за соседним столиком накачивались водкой студенты КИИГА — Киевского института инженеров гражданской авиации. Водку, как выяснилось впоследствии, они принесли с собой, закусывали салатиками, денег на музыку у них не было.

Постепенно в крови бедных студентов закипала пролетарская ненависть к богатеньким «буржуям», которая вскоре вылилась в безобразное побоище. Больше всего досталось юбиляру: бил его зачинщик дебоша — студент по кличке Маркиз, который разорвал пожилому человеку рот почти до уха. В итоге тот оказался в больнице.

«Хулиганов милиция задержала на месте преступления, — говорилось в письме. — По факту избиения было возбуждено уголовное дело. Но тот самый Маркиз заявился в палату к пострадавшему и буквально на коленях вымолил у него пощаду. В итоге сердце старика дрогнуло, он отозвал из милиции свое заявление, дело было прекращено. Считаем это несправедливым — зло должно быть наказано».

В тот же день я улетел в Киев, провел журналистское расследование. Статья под заголовком «Маркиз становится на колени» объемом в полтора подвала была опубликована, Маркиз и его подельники получили по заслугам.

И вторая моя публикация в «Литературке» — очерк «Путь к горизонту», занявший целую газетную страницу, появилась благодаря Румеру. В редакцию пришло письмо из Риги, авторы его сетовали на то, что в Союзе писателей Латвии сложилась нездоровая обстановка — маститые «старики» «перекрыли кислород» молодым талантам и т. д. Просили вмешаться. Назывались имена поэтов, которым нужна была подержка «Литгазеты», — Визма Белшевица, Ояр Вациетис, Марис Чаклайс.

Зная, что в Риге живут родители моей жены, что там родилась моя дочь, Залман Афроимович предложил эту тему мне, за что я ему благодарен до сих пор. И прежде всего потому, что мне посчастливилось познакомиться с прекрасными латышскими поэтами. Кстати, с Визмой после той встречи нас связала крепкая дружба, прошедшая сквозь десятилетия — вплоть до ее кончины.

Работая над очерком, я не ставил перед собой задачу «вмешиваться» в дела СП Латвии, просто рассказал читателям о замечательных, талантливых людях. Но отношение к ним в литературной и издательской среде Латвии тех лет после этой публикации изменилось в лучшую сторону...

Зимним вечером 1972 года в отдел промышленности «Магаданской правды», где я тогда работал, заглянула секретарь редакции Надя:

— Черевченко, немедленно к редактору! Там тебе из Москвы звонят.

Звонил Румер:

— Что же ты, ... твою мать, не сказал мне, что уезжаешь в Магадан? Не стыдно? Ты ведь знал...

Да, я знал, что колымские лагеря отняли у Румера 15 лет жизни. Разговор на эту тему у нас состоялся лишь однажды, за рюмкой. И «маску скорби» на лице старшего товарища я не заметил. Уже знакомую мне тень отчуждения, не более того.

— Поклонись от меня Колыме, — скорее потребовал, чем попросил он и повесил трубку.

«Сувенир» из Долины смерти

С Анатолием Жигулиным еще в начале 60-х меня познакомил известный в те годы критик Вадим Кожинов. Именно тогда он ввел в обиход понятие «тихая лирика» — в противовес «громкой» во главе с Евгением Евтушенко. Наряду с Владимиром Соловьевым, Анатолием Передреевым он считал Анатолия Жигулина одним из лидеров этого течения. И меня, тогда совсем еще молодого литератора, тоже включил в обойму «тихих лириков».

Анатолий Жигулин в своей квартире в Безбожном переулке.

Впрочем, знакомство наше было мимолетным и получило продолжение лишь спустя полтора десятилетия.

Вот как это произошло.

Мой хороший товарищ — магаданский поэт Михаил Эдидович, выпустивший в середине 70-х в местном издательстве пару тоненьких стихотворных сборников, страсть как мечтал пробиться на страницы московских изданий.

Узнав каким-то образом о том, что Анатолий Жигулин назначен главным редактором очередного московского альманаха «День поэзии», он, обычно не выезжавший за пределы Магадана, смотался на 222 километр Тенькинской трассы, где в прошлом располагался урановый рудник «Бутугычаг». Там с 1951 по 1955 год отбывал каторгу Анатолий Жигулин.

И отправил ему в Москву бандероль со своими стихами и некими «сувенирами», добытими им на месте бывшего лагеря.

Вид из лагерного барака.

Что за «сувениры» — никто из нас, магаданских литераторов, не знал. Миша отвечал уклончиво: дескать, вилки, ложки, всякая лагерная утварь. Он, видимо, намеревался расстрогать поэта и тем самым застолбить себе место в престижном по тем временам издании. Но недаром говорят, что благими намереними вымощена дорога в ад.

«Бутугычаг» с эвенского переводится как «Долина смерти». О том, что ему довелось пережить в этих каменоломнях, как и о своем участии в подпольной Коммунистической партии молодежи, созданной в Воронеже старшеклассниками и студентами, об аресте, о лагере в Тайшете и этапе на Колыму Анатолий Жигулин подробно рассказал в автобиографической повести «Черные камни», опубликованной в журнале «Знамя» в 1988 году.

Есть в ней и глава «Посылка от Эдидовича», которая проливает истинный свет на то, что произошло на самом деле.

В декабре 1976 года Жигулин получил бандероль из Магадана, в которой, помимо стихов Эдидовича, обнаружил могильный деревянный колышек с прибитой к нему гвоздями жестяной табличкой. На табличке был выбит номер «Г-13».

«Нам с Ириной (жена поэта — А.Ч.) от этой посылки, от этого «сувенира» стало нехорошо, — вспоминает А. Жигулин. — Пахнуло могильным черным холодом. Я почувствовал, что словно бы опускаюсь в страшное прошлое. (...) Как избавиться от этого могильного знака? Выбросить — и грешно, и как-то нехорошо, кощунство по отношению к покойнику. Отнести на какое-то кладбище и там на символическом холмике установить этот знак — тоже нельзя — фальсификация. Да и уничтожат там этот знак как мусор при очередной уборке. (...)

Вот что я написал Эдидовичу.25 декабря 1976 года

Москва

Михаил Давидович! (...) В своем письме Вы совершенно верно предположили «не бестактно ли посылать» столбик «с дощечкой номерной» с Бутугычагского погоста. Конечно, не только посылать мне, но и вообще брать эту горестную мету с кладбища не следовало бы. Ведь этот колышек с номером — какое ни есть, а надгробие (как крест, обелиск и т. д.). Брать что-либо с могилы, тем более надгробие (да еще в качестве «сувенира») — тяжкий грех по всем — и религиозным, и общечеловеческим нормам. (...) Поэтому возвращаю Вам надгробие с просьбой: при первой же возможности отвезите эту «дощечку номерную» на Бутугычагское кладбище, на то место, где она лежала. Могу еще добавить (...), что человека Г-13 я знал и работал с ним в одной бригаде.

Анатолий Жигулин».

Имя человека, похороненного в Долине Смерти под номером Г-13, — Иван Дядюра.

Позже в ответном письме Михаил заверил поэта в том, что ошибку свою исправил — табличка возвращена на место. Подтвердить или опровергнуть это я не могу, остается надеяться, что правда.

Так или иначе, но в результате бестактного поступка нашего товарища в прежде добрых, доверительных отношениях Анатолия Жигулина с Магаданской писательской организации (сам поэт в своей книге вспоминает о них с теплотой) появилась едва заметная трещина. Надо было что-то делать.

Посовещавшись, мы приняли, как выяснилось позже, верное решение. Подсказал его нам Виктор Иванов — ведущий специалист Института геологии Магаданского филиала Дальневосточного отделения АН СССР:

— У нас в запасниках есть немало образцов урановой руды с Бутугычага. Это флюорит. Он давно уже безопасен — период полураспада давно прошел. Выберу-ка я образец покрасивше, отполирую его — сувенир будет что надо.

Флюорит.

Сказано — сделано. Я как раз летел по делам в Москву, мне и было поручено передать этот сувенир Жигулину.

Жил поэт в центре столицы, неподалеку от ул. Шереметьевской, в переулке под названием Безбожный (до революции он именовался Протопоповским, говорят, что теперь ему вернули прежнее название).

Анатолий долго молча держал в руках холодный колымский камень, согревал его в ладонях. А затем так же молча пожал мне руку. И выпили мы по рюмке, не говоря ни слова и не чокаясь.

И без слов нам было ясно — за кого и за что.

Дискуссия

Еще по теме

Еще по теме

Александр Гапоненко

Доктор экономических наук

МОСКОВСКАЯ ПОВСЕДНЕВНОСТЬ ВЕСНЫ 1952 ГОДА

Впечатления зарубежных гостей

Юрий Алексеев

Отец-основатель

ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН-3

Армейское, суровое, докладываю, подвиг

Игорь Зайцев

Как молоды мы были…Часть 5. (Окончание)

Дневник советского моряка, по совместительству – поэта и музыканта

Игорь Зайцев

Как молоды мы были… Часть 4.

Дневник советского моряка, по совместительству – поэта и музыканта