Интеграция

20.01.2014

Евгений Иванов

Эксперт

Билингвальное образование: неожиданный позитив

10 лет школьной реформе-2004

-

Участники дискуссии:

37468 -

Последняя реплика:

больше месяца назад

Сергей Васильев,

Александр Гильман,

Виестурс Аболиньш,

доктор хаус,

Aleks Kosh,

Дмитрий Катемиров,

Евгений Иванов,

Юрий Чуркин,

Lora Abarin,

Владимир Бычковский,

Владимир Бузаев,

Андрей Алексеев,

Евгений Лурье,

M&M’s M&M’s,

Александр Литевский,

Георгий Цыбульский,

Марк Козыренко,

Johans Ko,

Vladimir Timofejev,

Снежинка Αυτονομία,

red pepper,

Nina Palina,

Ольга Шапаровская,

Леонид Радченко,

Илья Нелов (из Тель-Авива),

Светлана Штонда,

Vitya Hruszenko,

Aleksandrs Ržavins,

Анатолий Первый,

Гершон Бреслав,

Андрей Жингель,

Александр Сергеевич

Опять зачесалось-зашевелилось у политиков. Ладно бы у политиков — у «правозащитников» засвербило в одном месте. Билингвальность-де вред, а уж сегрегация — и подавно.

Копий по поводу билингвального образования и в профессиональной педагогической среде сломано немало. И споры специалистов еще идут. Насколько она оправдана? Где разумный баланс? Какие предметы усваиваются лучше, какие хуже, и с какого возраста?

У меня, конечно, нет ответов на эти вопросы, и я откровенный неспециалист, но основной идеей данного материала выступила попытка оценки билингвального обучения с точки зрения родителя — заказчика образования собственных детей.

Поэтому начну от печки и попробую оценить уровень-результаты дня сегодняшнего (все данные взяты с сайта VICS). % обозначают средний уровень знаний, т.е. если высшая оценка — 100 баллов, а ребенок набрал-получил оценку 60, то и на графике будет соответственно 60%.

Как дети знают основные языки:

.jpg)

.jpg)

Фактически зеркально с разницей в 2%. Т.е. русскоязычные чуть хуже знают латышский, латыши — чуть хуже русский (где его изучают). Теперь интересно посмотреть, а в чем отличия русской и латышской школы.

Математику русскоязычные дети знают явно лучше.(прям как в старые времена):

.jpg)

А вот английский — наоборот. Латыши — лучше, причем с одинаковым «математическим» разрывом в 4%:

.jpg)

Ну и еще одна забавная (лично для меня) картинка:

.jpg)

Знание истории в школах нацменьшинств, оказывается, более популярно.

Можно, конечно, проводить дальнейший анализ: оценить качество образования в городах и селах (увы, не лучшая сторона жизни последних) и даже посмотреть рейтинг «своей» школы в целом и по предметам в отдельности, но для данного материала основные результаты и отличия, на мой взгляд, уже зафиксированы.

А теперь попробуем оценить рынок труда — то, собственно, к чему мы своих детей и пытаемся подготовить. Все данные взял из работы Владимира Бузаева «Правовое положение русскоговорящего меньшинства в Латвии», поскольку родная статистика на национальные темы предпочитает молчать.

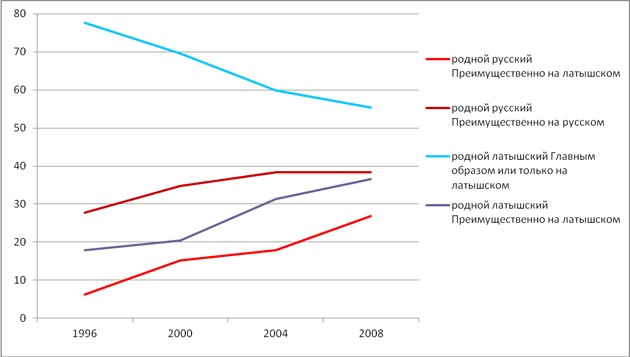

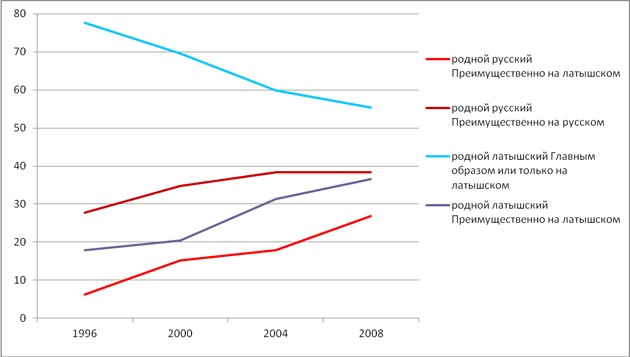

Итак, изменение в тенденции использования «рабочего» языка работником на предприятии (слева — проценты) **

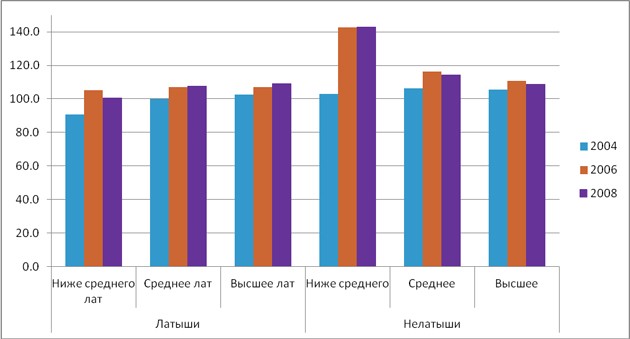

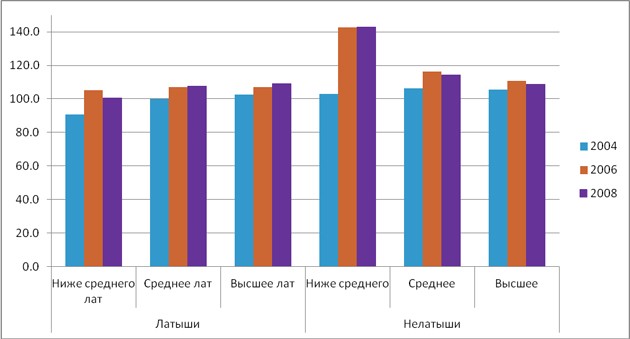

Как видим, несмотря на гигантские усилия националов, рынок берет свое: два языка — скорее норма. Стремление линий сомкнуться в области середины графиков говорит о тенденции десегрегации языкового использования (обслужим на любом удобном для клиента языке). Глобализация, рыночный спрос явно поощряют двуязычие. Ну и приведу еще один график тенденции трудоустройства работников в зависимости от родного языка и качества образования. Подчеркну, что в нем изображены лишь темпы изменения. Абсолютная занятость и по сегодняшний день не в пользу нацменьшинств, но об этом — позднее. Базовый уровень 100 — это уровень 2002 года:**

С течением времени нацменьшинства увереннее включаются в рынок труда. Большими темпами. Причем я бы не связывал языковые навыки с уровнем образования напрямую. Улучшение языковых навыков я бы связал с действием билингвального образования и самообразования взрослых. А вот нелатышей — носителей высшего образования у нас мало того что абсолютно много, но, на мой взгляд, они еще и достаточно консервативны в области использования второго языка (чисто субьективная оценка), поэтому в большей степени попадают под действия ограничений-запретов на профессию.

Ну и, конечно, святая святых националов — госсектор в виде государственного управления. Только благодаря такой ситуации темпы трудоустройства выпускников высшей национальной школы поддерживаются, а нацменьшинств — как раз придерживаются. И еще небольшая цитата Бузаева на эту тему: «Получается, что квалифицированные (в области языкознания) представители нацменьшинств зарабатывают даже несколько больше, чем латыши».

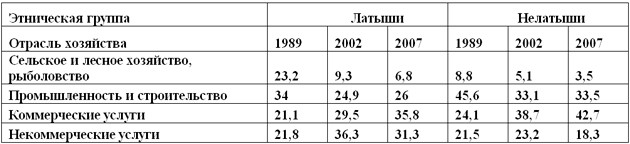

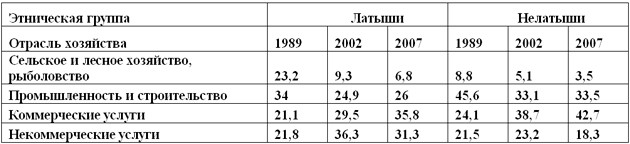

Ну и все-таки стоит посмотреть картину этнического распределения по секторам экономики:**

Как видим, нацменьшинства самореализуются в основном в коммерческом секторе и промышленности-строительстве. Титульное население распределено более равномерно, но с упором на госслужбу (в сравнении с нацменьшинствами, конечно). Так, может, плюнуть на все мои рассуждения, и вопреки всему отдать дорогое чадо в латышскую школу: математики не усвоит — ну и пусть, зато на языковую категорию сдаст повыше — в ней вся сила! Опять же простое объяснение: моя профессия — латыш, звучит актуально!

Жаль, таковая гипотеза не подтверждается статистически. Скажем, по опросу 2008 года** 12% безработных нелатышей владели латышским на категорию С, что в целом соответствовало 14%-ному весу владения языком на эту категорию всех нелатышей. Т.е. только один перфектный латышский для русскоязычного не есть универсальная палочка-выручалочка, другие знания в голове тоже должны быть.

Тем не менее при прочих равных профессиональных навыках русскоязычный более востребован на рынке труда (второй язык — решающий фактор в его пользу). А вот в воплощении лозунга «моя профессия — латыш» правильные связи с правильной партией (а их всегда остро не хватает) оказываются все-таки важнее просто языка и национальной принадлежности. В этом тысячи эмигрировавших латышей из глубинки смогли лично убедиться.

Переходим к основным выводам

1. Данный материал нисколько не опровергает тезиса дискриминационного характера устройства латвийского государства. Скорее наоборот. Усилия государства по построению монообщества идут вразрез с естественным рыночным запросом на билингвальность общения и обслуживания экономики. Основные нациодогмы скорее напоминают коммунистический эксперимент с попыткой вывести человека новой, улучшенной породы. Вопреки природе, во славу идеологии.

2. Противостояние школьной реформе 2004 года выступает в новом свете. Острая конкуренция идей привела к компромиссу с интересным для обеих сторон результатом — мы действительно получили новое, конкурентное образование. Хотя стоит признать, что абсолютная победа любой из сторон привела бы к другому, негативному результату. Изменения были нужны, но полученный компромисс, который казался временным, выдал неожиданные позитивные эффекты.

3. Билингвальная модель образования в целом оправдывает себя. На выходе — более конкурентоспособный, соответствующий запросам рынка участник-работник-потребитель. На мой взгляд, это неплохой ответ (скорее — один из ответов) русскоязычной общины на вызовы глобализации. Чтобы не исчезнуть — необходимо меняться-приспосабливаться. Как любое явление, билингвальность имеет и свою обратную сторону медали — отрицательные эффекты, но здесь надо четко понимать, что данная сфера — место действия узких профессиональных усилий-мнений. Наша политическая активность, как заказчиков-родителей, должна приводить лишь к интенсификации работы педагогически-профессиональной среды.

4. Сохранение-развитие билингвальной модели носит даже не национально ориентированный характер для нацменьшинств, а скорее рациональный выбор в современных рыночных условиях. Любые попытки насильственно-политически решить данный вопрос стоит воспринимать не только как попытки отобрать какие-то там права человека или провести ассимиляцию, но как попытки реально понизить конкурентоспособность наших детей. Все «благожелательные советы» по переводу школ на один язык для «нашей же пользы, дабы поднять нашу же конкурентоспособность», разбиваются очень простым аргументом: если разница знаний уровней латышского(в2 или с1) действительно настолько решающий фактор на локальном рынке труда, почему латыши тогда вообще эмигрируют?

Использованные источники:

1. Владимир Бузаев. «Правовое положение русскоговорящего меньшинства в Латвии».

2. http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/statistika/2012/

Копий по поводу билингвального образования и в профессиональной педагогической среде сломано немало. И споры специалистов еще идут. Насколько она оправдана? Где разумный баланс? Какие предметы усваиваются лучше, какие хуже, и с какого возраста?

У меня, конечно, нет ответов на эти вопросы, и я откровенный неспециалист, но основной идеей данного материала выступила попытка оценки билингвального обучения с точки зрения родителя — заказчика образования собственных детей.

Поэтому начну от печки и попробую оценить уровень-результаты дня сегодняшнего (все данные взяты с сайта VICS). % обозначают средний уровень знаний, т.е. если высшая оценка — 100 баллов, а ребенок набрал-получил оценку 60, то и на графике будет соответственно 60%.

Как дети знают основные языки:

.jpg)

.jpg)

Фактически зеркально с разницей в 2%. Т.е. русскоязычные чуть хуже знают латышский, латыши — чуть хуже русский (где его изучают). Теперь интересно посмотреть, а в чем отличия русской и латышской школы.

Математику русскоязычные дети знают явно лучше.(прям как в старые времена):

.jpg)

А вот английский — наоборот. Латыши — лучше, причем с одинаковым «математическим» разрывом в 4%:

.jpg)

Ну и еще одна забавная (лично для меня) картинка:

.jpg)

Знание истории в школах нацменьшинств, оказывается, более популярно.

Можно, конечно, проводить дальнейший анализ: оценить качество образования в городах и селах (увы, не лучшая сторона жизни последних) и даже посмотреть рейтинг «своей» школы в целом и по предметам в отдельности, но для данного материала основные результаты и отличия, на мой взгляд, уже зафиксированы.

А теперь попробуем оценить рынок труда — то, собственно, к чему мы своих детей и пытаемся подготовить. Все данные взял из работы Владимира Бузаева «Правовое положение русскоговорящего меньшинства в Латвии», поскольку родная статистика на национальные темы предпочитает молчать.

Итак, изменение в тенденции использования «рабочего» языка работником на предприятии (слева — проценты) **

Как видим, несмотря на гигантские усилия националов, рынок берет свое: два языка — скорее норма. Стремление линий сомкнуться в области середины графиков говорит о тенденции десегрегации языкового использования (обслужим на любом удобном для клиента языке). Глобализация, рыночный спрос явно поощряют двуязычие. Ну и приведу еще один график тенденции трудоустройства работников в зависимости от родного языка и качества образования. Подчеркну, что в нем изображены лишь темпы изменения. Абсолютная занятость и по сегодняшний день не в пользу нацменьшинств, но об этом — позднее. Базовый уровень 100 — это уровень 2002 года:**

С течением времени нацменьшинства увереннее включаются в рынок труда. Большими темпами. Причем я бы не связывал языковые навыки с уровнем образования напрямую. Улучшение языковых навыков я бы связал с действием билингвального образования и самообразования взрослых. А вот нелатышей — носителей высшего образования у нас мало того что абсолютно много, но, на мой взгляд, они еще и достаточно консервативны в области использования второго языка (чисто субьективная оценка), поэтому в большей степени попадают под действия ограничений-запретов на профессию.

Ну и, конечно, святая святых националов — госсектор в виде государственного управления. Только благодаря такой ситуации темпы трудоустройства выпускников высшей национальной школы поддерживаются, а нацменьшинств — как раз придерживаются. И еще небольшая цитата Бузаева на эту тему: «Получается, что квалифицированные (в области языкознания) представители нацменьшинств зарабатывают даже несколько больше, чем латыши».

Ну и все-таки стоит посмотреть картину этнического распределения по секторам экономики:**

Как видим, нацменьшинства самореализуются в основном в коммерческом секторе и промышленности-строительстве. Титульное население распределено более равномерно, но с упором на госслужбу (в сравнении с нацменьшинствами, конечно). Так, может, плюнуть на все мои рассуждения, и вопреки всему отдать дорогое чадо в латышскую школу: математики не усвоит — ну и пусть, зато на языковую категорию сдаст повыше — в ней вся сила! Опять же простое объяснение: моя профессия — латыш, звучит актуально!

Жаль, таковая гипотеза не подтверждается статистически. Скажем, по опросу 2008 года** 12% безработных нелатышей владели латышским на категорию С, что в целом соответствовало 14%-ному весу владения языком на эту категорию всех нелатышей. Т.е. только один перфектный латышский для русскоязычного не есть универсальная палочка-выручалочка, другие знания в голове тоже должны быть.

Тем не менее при прочих равных профессиональных навыках русскоязычный более востребован на рынке труда (второй язык — решающий фактор в его пользу). А вот в воплощении лозунга «моя профессия — латыш» правильные связи с правильной партией (а их всегда остро не хватает) оказываются все-таки важнее просто языка и национальной принадлежности. В этом тысячи эмигрировавших латышей из глубинки смогли лично убедиться.

Переходим к основным выводам

1. Данный материал нисколько не опровергает тезиса дискриминационного характера устройства латвийского государства. Скорее наоборот. Усилия государства по построению монообщества идут вразрез с естественным рыночным запросом на билингвальность общения и обслуживания экономики. Основные нациодогмы скорее напоминают коммунистический эксперимент с попыткой вывести человека новой, улучшенной породы. Вопреки природе, во славу идеологии.

2. Противостояние школьной реформе 2004 года выступает в новом свете. Острая конкуренция идей привела к компромиссу с интересным для обеих сторон результатом — мы действительно получили новое, конкурентное образование. Хотя стоит признать, что абсолютная победа любой из сторон привела бы к другому, негативному результату. Изменения были нужны, но полученный компромисс, который казался временным, выдал неожиданные позитивные эффекты.

3. Билингвальная модель образования в целом оправдывает себя. На выходе — более конкурентоспособный, соответствующий запросам рынка участник-работник-потребитель. На мой взгляд, это неплохой ответ (скорее — один из ответов) русскоязычной общины на вызовы глобализации. Чтобы не исчезнуть — необходимо меняться-приспосабливаться. Как любое явление, билингвальность имеет и свою обратную сторону медали — отрицательные эффекты, но здесь надо четко понимать, что данная сфера — место действия узких профессиональных усилий-мнений. Наша политическая активность, как заказчиков-родителей, должна приводить лишь к интенсификации работы педагогически-профессиональной среды.

4. Сохранение-развитие билингвальной модели носит даже не национально ориентированный характер для нацменьшинств, а скорее рациональный выбор в современных рыночных условиях. Любые попытки насильственно-политически решить данный вопрос стоит воспринимать не только как попытки отобрать какие-то там права человека или провести ассимиляцию, но как попытки реально понизить конкурентоспособность наших детей. Все «благожелательные советы» по переводу школ на один язык для «нашей же пользы, дабы поднять нашу же конкурентоспособность», разбиваются очень простым аргументом: если разница знаний уровней латышского(в2 или с1) действительно настолько решающий фактор на локальном рынке труда, почему латыши тогда вообще эмигрируют?

Использованные источники:

1. Владимир Бузаев. «Правовое положение русскоговорящего меньшинства в Латвии».

2. http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/statistika/2012/

Дискуссия

Еще по теме

Еще по теме

Игорь Гусев

Историк, публицист

Разговор с альтернативно одарённой русской дамой

Владимир Соколов

Президент Русской общины Латвии (РОЛ)

Кто торопится распорядиться нашими детьми?

Вопрос Фонду Конрада Аденауэра

Юрий Алексеев

Отец-основатель

КАК ЛАТЫШИ ДЕЛАЮТ ЛАТЫШЕЙ

Из русских

Дмитрий Змиёв

Консультант по бизнес-процессам

Система образования слаба

Нужны глобальные реформы

БЛОКАДА КУБЫ

Я, лично, однозначно, осуждаю российскую агрессию на Украине.

ДВА ДНЯ – И ВСЕ

...А хто за гроши татку и мамку продаст?Тишина...- Зато як спиваем!

СЕРГЕЮ СЕРЕДЕНКО В УДО ОТКАЗАНО

НИЩИЙ АВТОР ПОПУЛЯРНОЙ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ

Спасибо. Надо будет сходить подышать настоящей Историей.