КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

03.01.2016

Сергей Панкратов

Замок Шереметевых

Путешествие любознательных

-

Участники дискуссии:

37 -

Последняя реплика:

больше месяца назад

Самым ярким событием прошлой осени была поездка в замок Шереметевых, что находится в посёлке Юрино, более чем в трёхстах километрах от Казани.

.jpg) Этот поселок, построенный на левом берегу Волги, как остров, отделенный от материка двумя большими реками Волгой и Ветлугой, затерялся среди лесов. Добраться до него в прежние времена можно было исключительно по воде. В 2005 году, сравнительно недавно, был построен автомобильный мост через Ветлугу, связавший Юрино с востоком, Йошкар-Олой. А вот моста через Волгу нет до сих пор.

Этот поселок, построенный на левом берегу Волги, как остров, отделенный от материка двумя большими реками Волгой и Ветлугой, затерялся среди лесов. Добраться до него в прежние времена можно было исключительно по воде. В 2005 году, сравнительно недавно, был построен автомобильный мост через Ветлугу, связавший Юрино с востоком, Йошкар-Олой. А вот моста через Волгу нет до сих пор.Когда-то, при царе-батюшке, Юринский уезд входил в состав Нижегородской губернии, но в 30-е годы прошлого века, уже при «большевиках», его передали вновь образованной Марийской автономной республике.

Предполагаю, что главной причиной передачи была география — отрезанность уезда (района) от губернии (Горьковской области). Словом, до Юрино можно добраться сейчас двумя путями: через Нижегородскую область протяженностью 320 км. и Марийскую республику. Второй маршрут километров на 40 длинней, но первый осложнен паромной переправой через Волгу.

Мы стали склоняться ко второму, более надежному пути. Но я стал сомневаться в принципе — стоит ли ехать в «такую даль»? На дорогу только в «один конец» надо затратить от четырех до пяти часов. Однако на поездке настаивала жена и друзья.

И они оказались правы: масса интересных впечатлений и положительных эмоций значительно перекрыли чувство усталости от дороги.

Всё в день поездки было на высоте — великолепный дворец, словно перенесённый рукой великана откуда-нибудь из Англии, старый парк с вековыми деревьями и старинными дорожками, видными кое-где из-под дёрна. Не знаю, у всех ли так, а мне полуразрушенное былое великолепие, заросшее и утерявшее резкие грани и глянец, как-то интересней.

Может быть, потому, что включается воображение и дорисовывает утраченное великолепие ещё краше, чем оно было?

Погода — солнечный день позднего бабьего лета с золотыми опавшими листьями на дорожках и воздухом, который невозможно описать — им надо просто дышать. И, конечно, нам повезло друг с другом, все были на одной «волне», а удовольствия от увиденных красот вдвойне умножаются, если рядом есть люди, с которыми можно обменяться впечатлениями.

И вот ранним субботним утром (12.09.2015), когда нормальные марийцы и марийки уходили в леса по грибы, наша компания на двух автомашинах с повышенными ходовыми качествами мчалась по дорогам Марляндии к заветной цели.

На первой же стоянке для второго завтрака, который любители иностранных слов называют «ланчем», я познакомлю читателя с нашей компанией.

Встать нам пришлось рано — встреча машин на выезде из города была назначена на восемь утра, поэтому уже к одиннадцати часам все проголодались «аки волки». Словом, мы остановились на опушке какого-то леса и с удовольствием утолили чувство голода — «и жизнь хороша, и жить хорошо».

Итак, на первой машине — лидер автопробега Евгений, опуская все грозные титулы и звания, в мiру просто Женя, со своей обаятельной спутницей жизни Надей.

Вторая пара: мой верный товарищ по эпохальной поездке к очагам предков Сергей, во избежание путаницы с автором строк — Сергей Сергеич, с милой Татьяной, о которой можно сказать много и только с превосходными эпитетами, для автора она еще и крёстная мама любимого внука.

И наконец, самый голодный (судя по снимкам) Сергей, в отличие от первого — Николаич, со своей половиной Натальей—свет-Васильевной. В первой французской энциклопедии Дидро в статье о царе Иване Четвертом было написано примерно так: русский царь Иван Грозный, прозванный за свою жестокость Васильевичем. Так вот, учёный француз сильно ошибался, во всяком случае применительно к Наташе. А имя Василий значит Царственный.

Пикник на обочине. Почти по Стругацким.

.jpg)

.jpg)

И вот мы у цели, на входе в поместье, обнесённое крепостной стеной. До нашего времени стена сохранилась лишь местами.

.jpg)

Но прежде чем мы войдем вовнутрь, расскажу несколько слов об истории этого места.

В царствование Петра Великого посёлок Юрино назывался селом Архангельским и находился во владении генерал-фельдмаршала Фёдора Головина. О тех временах (Головин управлял Военно-морским приказом при Петре Первом) напоминает якорь, поставленный на постамент перед замком.

.jpg)

В результате неоднократных перепродаж, в 1812 году село, окрестные земли и леса купил Василий Сергеевич Шереметев, самый богатый помещик Нижегородской губернии, кроме того — внучатый племянник любимого полководца Петра и первого русского графа генерал-фельдмаршала Бориса Петровича Шереметева.

Ф.А.Головин.

.jpg)

В.С.Шереметев.

Василий Сергеевич Шереметев, выйдя в отставку с армейской службы в чине генерал-майора, несколько лет служил по гражданской линии — правителем Волынской губернии. Вернувшись в родную губернию, решил прикупить ещё землицы — выбор пал на село Архангельское на левом берегу Волги в окружении богатых лесов.

Видимо, Василий Сергеевич имел предпринимательскую жилку и соответствующие навыки, не даром управлял губернией. На новых землях он развернул активную хозяйственную деятельность: крепостные крестьяне вели заготовку строительного леса и делали, как сопутствующий товар, древесный уголь, деготь и скипидар. Все это в больших количествах продавалось на нижегородских ярмарках. Следующие поколения Шереметевых пошли в предпринимательской деятельности ещё дальше — построили винокуренный и стекольный заводы, кирпичное производство.

И вот, пройдя через ворота, в глубине парка мы увидели великолепный дворец из красного и чёрного кирпича с декоративной отделкой стен и окон белым натуральным камнем (из Борнуковской пещеры, как прочёл в интернете). Почему дворец назван за́мком? Предполагается, что вид четырёхугольной башни и зубчатых крепостных стен вызывал у окрестных жителей именно такие ассоциации.

За́мок строили три поколения Шереметевых и семь архитекторов, соединив в здании псевдоготику и барокко, а в отделке некоторых залов видны мотивы восточной архитектуры. Строительство здания начал внук Василия Сергеевича Василий Петрович в 1874 году по проекту немецкого архитектора Р.Мюллера.

К 1888 году здание было в основном построено, но строительство всего дворцового — садового комплекса велось ещё почти двадцать лет.

Для благоустройства дворца хозяевами покупалась старинная французская мебель и севрский фарфор, статуи и мрамор из Италии, амфоры для растений из Греции. Из Италии также привезли вулканический песок с Везувия и использовали его для изготовления кирпичей — вот откуда непривычный глазу их чёрный цвет.

.jpg)

Вид дворца (замка) со стороны Волги.

.jpg)

Удалось «накопать» несколько старинных снимков. С удовольствием помещаю. Как видно, фамилия владельцев писалась и через мягкий знак.

.jpg)

.jpg)

Даже с Иосифом Виссарионычем. Наверное, начало 50-х годов прошлого века.

.jpg)

Но перед экскурсией по дворцу мы погуляли по парку. К сожалению, ни оранжереи, ни вольеры с дикими животными не пережили потрясений Октябрьской революции, а о существовании искусственных прудов мы узнали только от экскурсовода во дворце. Видели сооружения непонятного назначения, то в виде пирамиды, то нечто напоминающее бункер. Оказывается, это был огромный холодильник.

Кленовая аллея. По ней и пошли...

.jpg)

«Цыгане дружною толпой…»

.jpg)

Золотая осень, а какой воздух!

.jpg)

Лучшая половина в арьергарде.

.jpg)

На фоне стены из итальянского туфа.

.jpg)

.jpg)

За нашей спиной Волга и дамба, после строительства Чебоксарской ГЭС поднялся уровень воды в Волге.

В кассе мы купили билеты и по дворцу нас водила экскурсовод. Надо отдать должное — девушка хорошо знала свою тему и рассказывала интересно, а на мои дополнительные вопросы отвечала со знанием подробностей.

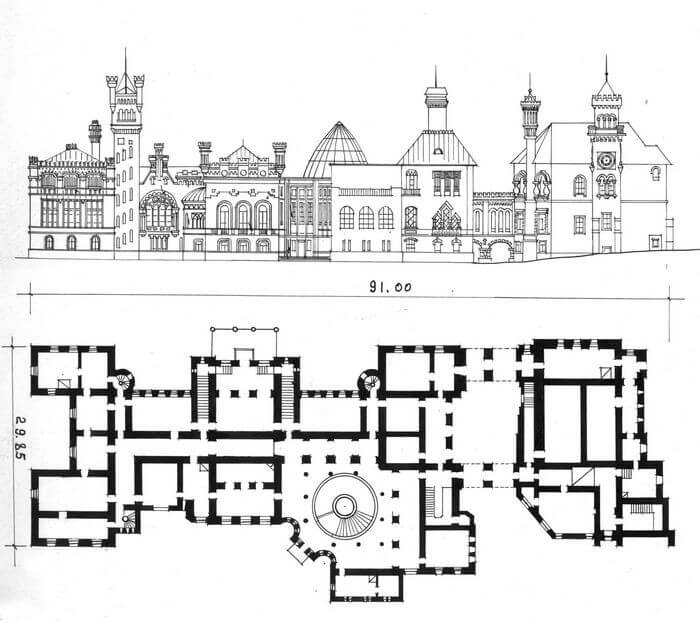

Начали, как положено, с главного входа. На мозаичном полу надпись на латыни — Salve (Привет). Далее мы, как и когда-то гости Шереметевых, поднялись по винтовой лестнице на второй этаж. Внутри лестницы в XIX веке росла королевская пальма, которая верхушкой упиралась в стеклянный купол над вторым этажом. Этот можно увидеть на снимке и на плане дворца ниже.

.jpg)

На снимке виден парадный вход во дворец, отделанный белым камнем и стеклянный купол.

.jpg)

Нас провели, конечно, не по всем помещениям дворца, да и далеко не все они были отреставрированы, но впечатление мы получили. И впечатление это двояко: удивление от красоты, таланта и труда, вложенного в создание этого комплекса (про себя думаешь — какие же средства при этом затрачены!), и — одновременно — сожаление, уже в который раз, по поводу революций, гражданских войн и бесхозяйственности. Даже сейчас — вроде бы идёт реставрация, но средств явно мало на такой объект.

Описывать весь дворец не буду — лучше один раз увидеть, — но пару интересных фактов приведу. Во дворце около ста комнат, но что мне особенно понравилось — планировка. Архитекторы отошли от классического расположения комнат анфиладой, в некоторых местах встречаются необычные винтовые лестницы, какие-то тупиковые комнаты или группы комнат. Это создает дополнительный уют.

Вот так романтически выглядит лестница из кабинета хозяина дворца на втором этаже в спальню супруги.

.jpg)

Из того, что мне запомнилось — Картинная галерея, Дубовая комната, Восточный кабинет, Скобелевский зал, библиотека, Русский зал.

.jpg)

.jpg)

Кабинет.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

Чугунная скамья — чудо Демидовских литейщиков.

Остатки былой роскоши на фотографиях выше и аутентичная обстановка одного из залов, уцелевшая на старой фотографии.

Камин в Большой гостиной облицован панелью, снятой с камина в одном из дворцов Помпеи (покрашен масляной краской в советское время). Шереметевы купили этот раритет на одном из аукционов в Италии. Фантастика, им около двух тысяч лет! Стены гостиной пока не отреставрированы, как это видно на снимке.

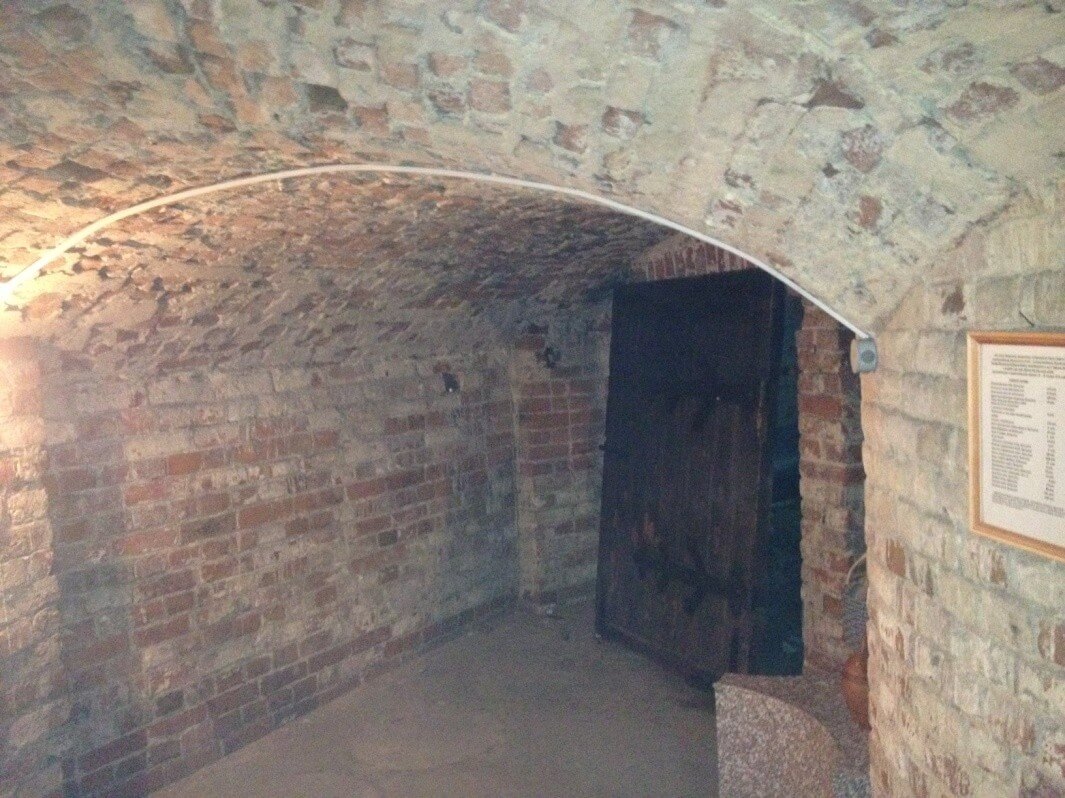

Впрочем, как и большинство из ста помещений дворца. Во дворце много каминов, но отопление помещений было централизованным. В подвале размещались три больших печи, которые топились дровами. Горячий воздух подавался наверх по керамическим трубам, вмурованным в стены, и нагревал их, а по мере необходимости горячий воздух можно было запускать прямо в помещения через отверстия, украшенные декоративными решётками.

Судя по сведениям из интернета и рассказу экскурсовода, во дворце была собрана богатейшая коллекция картин русских и западноевропейских художников, даже имелось единственное в России полотно Эль Греко.

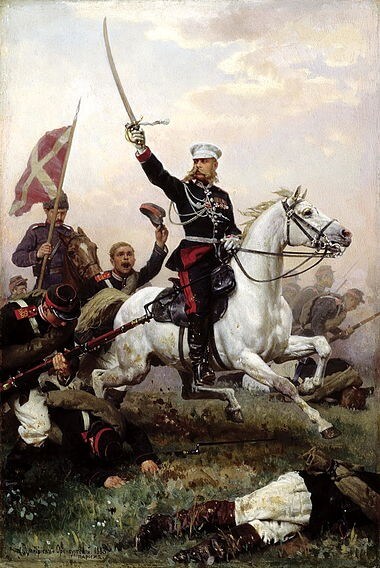

Женой владельца поместья Василия Петровича была родная сестра знаменитого генерала Скобелева — Ольга Дмитриевна. Сам Михаил Дмитриевич Скобелев неоднократно гостил в Юрино, где у него была своя комната. А в коллекции холодного оружия, собранной Василием Петровичем, были образцы, подаренные генералом. К сожалению, коллекция не сохранилось.

«Белый генерал», как звали Михаила Дмитриевича.

В 1880-м году немецкая фирма «Сименс и Гальске» электрифицировала замок, а в 1905 она же провела водопровод и канализацию, и наладила телефонную связь замка с лесными кордонами, где велись лесозаготовки. Словом, условия жизни в нижегородской глуши стали на уровне самых продвинутых мест в Европе.

Живи и радуйся, а жить оказалось некому, Василий Петрович умер в 1893 году, Ольга Дмитриевна пятью годами позже. У их единственного сына Петра Васильевича детей не было. Собственно, последние двадцать лет строительства вел Петр Васильевич, завершил все работы в 1915 году и в 1916 умер. Печально как-то получилось, четыре поколения Шереметевых строили в Юрино свое будущее, а передавать результат оказалось некому.

А тут и революция подоспела, в 1918 году в замок было эвакуировано из Нижнего Новгорода кадетское училище имени Аракчеева, оно пробыло там недолго. Эвакуировавшись из Юрино, училище вывезло с собой большинство картин и предметов, представлявших собой художественную ценность.

Впоследствии они были переданы нижегородским музеям и картинным галереям, а кадетское училище каким-то немыслимым образом трансформировалось в Первую нижегородскую трудовую школу-коммуну и вернулось в Юрино.

За годы советской власти замок часто менял хозяев: Народный дом, клуб, многочисленные конторы, в годы ВОВ в нем жили семьи высших партийных работников, эвакуированные из Москвы и Ленинграда. Среди них и дочь Сталина — Светлана Аллилуева. А дальше: спортбаза, турбаза, санаторий и Дом отдыха.

Очередной ущерб дворцово-парковому комплексу был нанесен при строительстве Чебоксарской ГЭС, от затопления замка спасает дамба, но 400 вековых дубов, укреплявших берег и защищавших от волжских ветров, были вырублены. В самом поселке Юрино от шести пристаней, бывших до затопления, осталась одна.

В настоящее время замок Шереметевых стал музеем и памятником федерального значения.

На этом снимке под другим ракурсом виден главный вход во дворец и стеклянный купол.

Ничего не написал о колоссальных подвалах дворца с галереями для хранения вин. Беглое личное знакомство и недостаток сведений в интернете это не позволили.

Фрагмент подвала.

Вид на дворец с высоты птичьего полета. Мы так высоко не поднимались. Было бы интересно.

Для лучшего представления о географии места, масштабе и грандиозности дворца помещаю снимки и план.

Кстати, желающим осмотреть достопримечательности комплекса не спеша — во дворце можно переночевать. Бывшие помещения для прислуги и курительные комнаты приспособлены под гостиничные номера, цены на ночлег демократичные. В туристический сезон спрос на них высокий, поэтому лучше бронировать загодя.

Недалеко от замка, за ажурным забором, высится девятиглавая церквь, окрашенная в излюбленные цвета нарышкинского барокко — это Михайло-Архангельская церковь. На территории церкви в фамильном склепе похоронены Шереметевы: Василий Сергеевич, Ольга Дмитриевна и Петр Васильевич.

Архитектурный стиль церкви я определить не смог — не барокко, конечно. Эклектика. Церковь построена в XIX веке,на собранные от прихожан средства. Шереметевы были главными ктиторами.

А нам пришло время собираться в обратный путь, но перед дальней дорогой надо было заправить машины и подкрепиться самим. С собой у нас было… причём было столько, что уезжать с этой симпатичной поляны в лесу хотелось не скоро.

На снимке мы уже не видим всего съеденного и кое-чего выпитого (только теми, кто не за рулем!). Поэтому путь назад показался короче и веселей (ручаться могу не за всех).

Вернуться в Казань хотели через Нижегородскую губернию по федеральной трассе М7, но переправиться через Волгу не смогли. Буквально за несколько минут до нашего приезда паром ушел к другому берегу. А на нашем берегу собралось такое количество машин, что, по словам знающих людей, мы не поместились бы на следующий. Обидно, но была и хорошая сторона — старую дорогу мы знали.

До Казани доехали уже в сумерках. Женя уверенно шёл впереди.

₪ ₪ ₪

Дискуссия

Еще по теме

Еще по теме

Петр Давыдов

Журналист

Давыдов: Приезжайте во Псков, только ноги вытирайте

Михаил Хесин

Бизнесмен, майор полиции в отставке

Путевые зарисовки о местах и людях

Глава шестая. Идеи правят миром

Петр Погородний

Специалист по проектному управлению

Путешествие по... миру мультипликации

«Союзмультфильм» представляет

Петр Погородний

Специалист по проектному управлению

Прогулка по...

Новая рубрика в ИМХОклубе