О душе подумать

19.10.2013

Александр Гаррос

Журналист, беллетрист

Счастье и слава

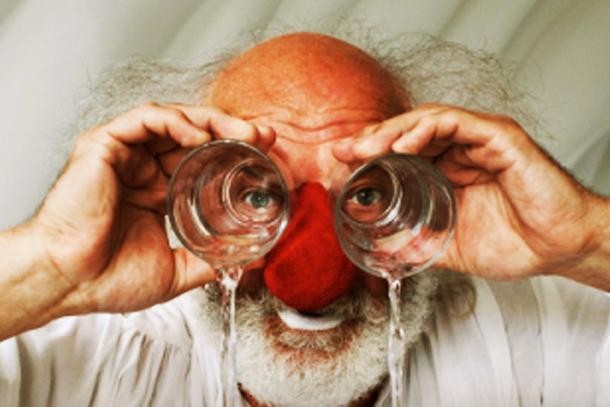

Глазами клоуна

-

Участники дискуссии:

1022 -

Последняя реплика:

больше месяца назад

Юрий Алексеев,

доктор хаус,

Хелена Игнатане,

Александр Литевский,

Владимир Копылков,

Ольга Шапаровская,

Валерий Суси,

Леонид Радченко,

Татьяна Герасимова

Окончание. Начало — здесь

• • •

— Любовь, — говорит мне Полунин в номере «Маленькой мельницы», — любовь и положительная энергия — это закон клоунады. Чем больше ты любишь всех — тем больше тебе возвращают. Сколько отдал — столько получил. На этом равновесии все и держится. Все талантливые клоуны — электростанции любви. И только потому они получают энергию в ответ.

Я бы рад ему поверить, но уж больно благостно все глядится. Вот клоун, вот зритель — и промеж них циркулирует экологически чистый ток обожания, беспримесная энергия обоюдного счастья. Ноль негатива, сплошной позитив.

Я бы рад ему поверить, и уж подавно я готов отнести коулрофобию — реальное психическое расстройство, боязнь клоунов, — в область курьезов: мало ли чего боятся измотанные граждане мегаполисов, рабы корпоративной и жертвы массовой культуры. Кризиса, секса, детей, интернета, домашних животных, пробок, терроризма, генно-модифицированной еды, правительства, революции, соотечественников, инородцев, телевидения, инопланетян, сглаза, плохого фэн-шуй, завтрашнего дня. Покажи им клоуна — испугаются и клоуна.

Я бы рад — но даже я, не бывший в цирке с детства и видевший полунинские шоу только в видеозаписи, хорошо понимаю амбивалентность клоунады. «Я смеюсь, но в душе я плачу», — не об этом ли говорил Бэтмену злодей-провокатор Джокер, не случайно выбравший из всех возможных личин клоунский прикид. Клоун пользуется древним и темным правом прямой коммуникации, которое еще короли даровали шутам — и часто раскаивались, но редко отменяли. Минуя все иерархические этажи искусства и все классовые блокпосты, проскальзывая сквозь опутанные оптоволокном линии Мажино, воздвигнутые новыми технологиями, клоун обращается напрямую к Маленькому Человеку, живущему внутри даже самых больших и важных людей. Он подносит зеркало к его сморщенному лицу — и отражение в зеркале едва ли назовешь просто забавным. Отражение, черт возьми, как минимум неоднозначно. Так над чаплинскими персонажами принято точить политкорректную слезу, умиляясь трогательной жалкости; точащие давно не пересматривали хотя бы «Золотую лихорадку» — герои Чаплина сколь трогательны и смешны, столь же и страшноваты. Маленький человек, возведенный в символический масштаб, вообще страшноват: так пугает все маленькое, увеличенное невместно и несообразно, — паучок под лупой, бактерия под микроскопом, игуана, разросшаяся в Годзиллу, или Башмачкин, вымахавший с Медного Всадника.

Парадоксальным образом это вовсе не противоречит тому, что история культуры знает множество примеров замечательных произведений, в которых симпатичны мелкие бедные неудачники и антипатичны корпулентные богатые везунчики, и чрезвычайно мало примеров, в которых наоборот. Так работает христианская матрица, определившая Иисуса на крест, а не в вип-апартаменты, и тем задавшая главную коллизию своей культуры.

Клоун, паяц, шут здесь на особом положении; он сам себе и художник, и герой, и наблюдатель, и персонаж, и палач, и жертва: кто взял на себя грехи маленького человека, тот не обязан льстить маленьким людям. Клоун — фигура не сусальная, а мистическая, его смех трагичен, его ухмылка не обязана быть доброй: он оплатил это право дорогой ценой. Он отчаянно смеется над открытым переломом мира, потому что в нем самом — скрытый надлом, резонирующая с глобальным провалом тайная трещина. Коллеги-художники об этом отлично догадываются, между прочим. За последние полвека написаны два значительных романа, в которых главный герой — паяц: «Глазами клоуна» Генриха Белля и «Тишина» Питера Хега. И там и там герой вроде как положительный и даже наделенный сверхчуткостью к высшим гармониям, но ни в одном глазу не благополучный. Сложно назвать благополучным потерявшего любимую женщину алкоголика (кто чувствует холодный ток из пробоины в мироздании, тому мудрено не пить) в нижней точке кризиса веры и финансового краха, на грани суицида. Ей-ей, и у Белля так, и у Хега; и уж, наверное, неспроста — потому что и судьбы реальных, не литературных великих клоунов сплошь и рядом выглядят так же, взять хоть Енгибарова, которого Полунин всегда поминает среди главных своих учителей.

Клоун, наверное, прав и в своем праве — но разве же у клоуна может быть все хорошо? Несчастье, возможно, и впрямь болезнь — но в человеческих ли, в клоунских ли силах назначить самому себе и заодно окружающим терапию перманентного счастья? Вот что я пытаюсь сказать Полунину. Но то ли я говорю недостаточно внятно, то ли Полунин давно прожил это и продумал и нашел изящный выход из того, что кажется мне мрачным тупиком.

— Клоуны, — говорит он мне почти ласково, — они же интуиты. Они никогда не знают, что делают. Они существуют, как ребенок. Они идеальная мембрана и поэтому резонируют с тем, что другим, даже умным, не очевидно. Но чаще всего они от этого не умеют строить формулу своего развития, выбирать свой путь. И живут, сколько живут. А потом раз — попали в нехорошую ситуацию… и все, они беспомощны, не могут проявить силу. И поэтому пьянство — да, очень частая вещь среди клоунов. Половина клоунов заканчивает пьянством. Как минимум половина. И самоубийство — нередкая вещь. Именно потому, что они не приспособлены к этому миру. Их талант — именно в неприспособленности. Понимаешь?

Полунин смотрит на меня внимательно.

— Но МОИ дураки, — говорит он мне так, словно это все ставит на свои места, — мои дураки, которых я люблю и у которых учусь, ухитряются из всего делать счастье. Они постигли: для того чтобы быть ПРОСТО счастливым, не надо переворачивать свою жизнь. Надо только захотеть, чтобы счастье было. И ценить. Друзей, детей, тишину, погоду. Просто внимания больше — и все.

«Дураки» — любимое слово Полунина. Оно нагружено предельно позитивными коннотациями. Не зря он сует его в названия половины своих затей. «Конгресс дураков». «Корабль дураков». Полунинский дурак — не придурок какой-нибудь, не серая нелепая личность, спроектированная для смехотерапии столь же серых, но куда более хватких бюргеров, о нет; напротив, он тот настоящий и цветной, кого мир бюргеров и серых личностей ловил, но не поймал. Потому что траектория движения настоящего, в высоком смысле дурака слишком непредсказуема для корявых пальцев серого мира.

Просто внимания больше, ага.

— И все? — спрашиваю я сварливо.

— Да нет, не все! — Полунин ухмыляется. — Дальше начинается сто-о-олько градаций! Счастье же бывает любой сложности. Можно вот и синхрофазотрон соорудить. Адронный коллайдер счастья!

Чернобыль счастья, заканчиваю я мрачно про себя и спрашиваю — повинуясь скорее интуиции:

— Слава, а вы встречали по-настоящему злых людей?

— Наверное… — говорит Полунин неуверенно. — Наверное. Пытаешься их всегда оправдать — что, мол, судьба им не дала чего-то или, наоборот, дала по шеям, и оттого все. Но до конца их понять сложно. Наверное, их мир все-таки очень больно ударил — мамой, папой, детством, чем-то еще. Или чего-то очень недодал. И они потому не задумались о том, что важно в мире. И не могут почувствовать боль других… Но ведь мы — мы же и производим то, что кладется на другую чашу! Чем больше будем стараться — тем больше она будет перевешивать. Это единственный способ. Я другого не знаю.

— А как, — настаиваю я, — насчет противления злу насилием?

— Ну, это же, — говорит Полунин удивленно, — предназначение. У каждой личности свое. Один борец, другой творец, третий философ. Кто-то берет меч, кто-то иначе действует. Ты рождаешься с этим уже. Это нормально. Я вот не борец. Меня революционные действия напрягают и пугают. Это все-таки не мое. Я к Толстому ближе, что ли. Мое — это вот… в отшельники. И в кругу своих друзей вести жизнь, которую я считаю правильной. А круги расходятся. И кому-то помогают. Поэтому я и ищу не битвы — а ситуации, где могу проявить свою силу восторженности.

.jpg)

• • •

Вечером восьмого мая на Мельнице, в кругу своих, генератор восторженности работает на малых, спокойных, умиротворяющих оборотах. Пахнет жареным мясом. Пахнет сандалом курительных палочек, пахнет масала-чаем из китайского термоса в цветочек. Пахнет негасимыми свечами, изготовленными по индийской технологии: каждая обернута в пропитанную воском бумагу. Кто-то притаскивает пойманного в реке угря — толстого, в руку, мощно извивающегося: угорь соблазнительно выглядит в копченой перспективе, но все-таки его решают отпустить. Крутится на проекционном экране записанное в Индии видео, бесконечно плывет снятый с лодки тропический берег штата Керала — вьющийся, курчавый, обнадеживающе одинаковый, как медитативная зеленая мантра. Слава Полунин в ветровке и оранжевой шапочке полудремлет в приемистом новозеландском кресле из корявого плавника, словно взятом из бутафории «Властелина колец»; индуистский джетлаг, срубающий не то Гэндальфа, не то Сарумана.

— Слава, — спрашиваю я его, — мне вот рассказывали… А вы и впрямь собираетесь написать пять, или семь, или двенадцать книжек про свою технологию счастья?

Полунин глядит на меня непонимающе.

— А, книжки, — говорит он наконец. — Нет, ну у меня просто накопилось очень много архивов. Про все проекты, про шоу, про ремесло — ну и так далее. Ну, ты же сам видел у меня в кабинете. Так что мы хотим это все как-то издать. Книжки — они как бы уже готовы, да, столько всего было, ничего не надо придумывать. Так что пять-десять выпустить за год было бы здорово. Если выйдет. И еще хотим сделать серию видеофильмов, таких как бы уроков…

Он замолкает, и разводит руками, и как будто повисает в воздухе: как же все-таки легко перепутать технологию счастья с техникой профессионального мастерства. И то сказать: а кто возьмется отделить одно от другого?

В этот момент все как-то срастается, становится на свои места. А может, это действуют несколько — пять? семь? девять? — стаканов шардоне, нацеженных из удобного, с краником, тетрапака.

Полунинская система счастья не работает сама по себе, без творчества. В творчестве ее суть и цель, ее потайная начинка и явное оправдание, внешний выход и внутренний движитель. В творчестве и только в нем — то ноу-хау, тот секретный компонент, тот алхимический магистериум, которым Полунин пытается претворять чесотку несчастья в счастливую щекотку ежеминутной радости.

Все, может, формально и не так, как в написанном Стругацкими в пору Славиной юности «Понедельнике», который начинается в субботу, — но сущностно так же.

Только творчество и осмысливает все это. Только ради творчества все это и нужно — и невероятно изобретательный «дом-театр, сад-театр», и бесчисленные друзья-волонтеры, превращающие Мельницу с ее скучной кулацкой родословной в разноцветный праздник, и миллион полунинских проектов, попеременно отображаемых на шести рабочих досках-панно в его кабинете, и попойки, и посиделки, и завиральные затеи, и развеселая настройка собственной жизни на Pont d’Arts и во множестве других мест силы, и сонмы веселых неуловимых дураков, спускающих на воду корабли и затевающих конгрессы. Технология счастья Славы Полунина — это попытка технологии бесперебойного творчества. Со своими пиками и спадами, но — непрерывного, как ядерная реакция или процесс выплавки чугуна: стоит на секунду прервать творчество-игру, творчество-посиделки — и заглохнет реактор, и остынет мартен; а если не заглохнет и не остынет, то есть шанс получить на выходе из игр и посиделок полноценное, мощное созидание. Синхрофазотрон или адронный коллайдер счастья.

Так в нормальной жизни, конечно, не бывает: чугун чугуном, а творчество творчеством. Но Полунин давно заработал себе право на ненормальную жизнь. То, чем он занимается, и впрямь сродни алхимии, магии, вуду — только с заданным в условиях знаком плюс. И Мельница его, и все его проекты — попытка выстроить эффективный микромир, от точечных манипуляций с которым будет зримо меняться мир большой, макро-. Ну или, иначе говоря, попытка сконструировать гиперболоид вроде того, что придумал толстовский инженер Гарин. Систему зеркал, способную слабый, неконкурентоспособный свет, типа света отдельной свечи, сгустить в энергетический шнур, обладающий огромной силой: у Гарина разрушительной, а у Полунина, хотелось бы ему, созидательной.

Я не уверен, что у него получится. Пока что особо ни у кого не получалось. Но за попытку, да, спасибо.

• • •

Уже совсем темно. Слава Полунин борется с джетлагом в новозеландском троне. А его жена Лена, которой удивительно идет ее театральное прозвище Фудзи, ведет меня и ватагу прочих визитеров на еще одну, ночную экскурсию по территории Мельницы, по одной из главных стационарных частей гиперболоида клоуна Полунина. Мимо садов, и каркасов будущих театральных подмостков, и цыганской кибитки, и корейского храма. Оказывается, что дощатая дорожка вдоль реки и будущей территории «Пейзарта» частично превращена в Млечный Путь. В дырочки и щели вставлены светодиоды — и теперь мерцают радикально голубым. Визитеры увлеченно обсуждают оптимальную плотность огоньков — чтобы и впрямь казалось, что ты шагаешь по звездной дорожке, но не кружилась голова.

Лена подводит меня к сиротливому мини-вэну.

— А вот на этой машине, — говорит она, — мы объехали как минимум полмира. По гастролям. И еще у нас был прицеп…

Я собираюсь сказать, что мне об этом уже говорил Слава. Но не говорю.

— А вот видишь эту сумку? — Лена показывает на нее, висящую на правом переднем зеркале, потертую ничуть не меньше самого авто. — Машина у нас раньше долго стояла в другом месте. И какая-то птица сделала в этой сумке гнездо. И вывела птенцов, да. А потом мы все передвинули и были уверены, что птица, конечно, больше не прилетит. Но на всякий случай решили повесить сумку. И вот — посмотри.

Она отгибает клапан. И я опять ничего, ну совсем ничего не говорю. Ни про то, как ловко все всегда обставлено с реквизитом у цирковых. Ни про то, а как, собственно, отгибает этот самый клапан верная своему гнездовью упрямая птица. Я ничего не говорю, потому что в сумке светятся крапчатым светом несколько крепеньких, овальных яиц, из которых теоретически должно вылупиться пушистое, горластое, наглое, беззащитное будущее.

И эти яйца, не иначе прообраз многочисленных яйцевидных конструкций Мельницы (из которых ведь тоже должно вылупляться будущее), — они на вид абсолютно настоящие, правда.

Пожалуй, я верю, что так и есть.

• • •

— Любовь, — говорит мне Полунин в номере «Маленькой мельницы», — любовь и положительная энергия — это закон клоунады. Чем больше ты любишь всех — тем больше тебе возвращают. Сколько отдал — столько получил. На этом равновесии все и держится. Все талантливые клоуны — электростанции любви. И только потому они получают энергию в ответ.

Я бы рад ему поверить, но уж больно благостно все глядится. Вот клоун, вот зритель — и промеж них циркулирует экологически чистый ток обожания, беспримесная энергия обоюдного счастья. Ноль негатива, сплошной позитив.

Я бы рад ему поверить, и уж подавно я готов отнести коулрофобию — реальное психическое расстройство, боязнь клоунов, — в область курьезов: мало ли чего боятся измотанные граждане мегаполисов, рабы корпоративной и жертвы массовой культуры. Кризиса, секса, детей, интернета, домашних животных, пробок, терроризма, генно-модифицированной еды, правительства, революции, соотечественников, инородцев, телевидения, инопланетян, сглаза, плохого фэн-шуй, завтрашнего дня. Покажи им клоуна — испугаются и клоуна.

Я бы рад — но даже я, не бывший в цирке с детства и видевший полунинские шоу только в видеозаписи, хорошо понимаю амбивалентность клоунады. «Я смеюсь, но в душе я плачу», — не об этом ли говорил Бэтмену злодей-провокатор Джокер, не случайно выбравший из всех возможных личин клоунский прикид. Клоун пользуется древним и темным правом прямой коммуникации, которое еще короли даровали шутам — и часто раскаивались, но редко отменяли. Минуя все иерархические этажи искусства и все классовые блокпосты, проскальзывая сквозь опутанные оптоволокном линии Мажино, воздвигнутые новыми технологиями, клоун обращается напрямую к Маленькому Человеку, живущему внутри даже самых больших и важных людей. Он подносит зеркало к его сморщенному лицу — и отражение в зеркале едва ли назовешь просто забавным. Отражение, черт возьми, как минимум неоднозначно. Так над чаплинскими персонажами принято точить политкорректную слезу, умиляясь трогательной жалкости; точащие давно не пересматривали хотя бы «Золотую лихорадку» — герои Чаплина сколь трогательны и смешны, столь же и страшноваты. Маленький человек, возведенный в символический масштаб, вообще страшноват: так пугает все маленькое, увеличенное невместно и несообразно, — паучок под лупой, бактерия под микроскопом, игуана, разросшаяся в Годзиллу, или Башмачкин, вымахавший с Медного Всадника.

Парадоксальным образом это вовсе не противоречит тому, что история культуры знает множество примеров замечательных произведений, в которых симпатичны мелкие бедные неудачники и антипатичны корпулентные богатые везунчики, и чрезвычайно мало примеров, в которых наоборот. Так работает христианская матрица, определившая Иисуса на крест, а не в вип-апартаменты, и тем задавшая главную коллизию своей культуры.

Клоун, паяц, шут здесь на особом положении; он сам себе и художник, и герой, и наблюдатель, и персонаж, и палач, и жертва: кто взял на себя грехи маленького человека, тот не обязан льстить маленьким людям. Клоун — фигура не сусальная, а мистическая, его смех трагичен, его ухмылка не обязана быть доброй: он оплатил это право дорогой ценой. Он отчаянно смеется над открытым переломом мира, потому что в нем самом — скрытый надлом, резонирующая с глобальным провалом тайная трещина. Коллеги-художники об этом отлично догадываются, между прочим. За последние полвека написаны два значительных романа, в которых главный герой — паяц: «Глазами клоуна» Генриха Белля и «Тишина» Питера Хега. И там и там герой вроде как положительный и даже наделенный сверхчуткостью к высшим гармониям, но ни в одном глазу не благополучный. Сложно назвать благополучным потерявшего любимую женщину алкоголика (кто чувствует холодный ток из пробоины в мироздании, тому мудрено не пить) в нижней точке кризиса веры и финансового краха, на грани суицида. Ей-ей, и у Белля так, и у Хега; и уж, наверное, неспроста — потому что и судьбы реальных, не литературных великих клоунов сплошь и рядом выглядят так же, взять хоть Енгибарова, которого Полунин всегда поминает среди главных своих учителей.

Клоун, наверное, прав и в своем праве — но разве же у клоуна может быть все хорошо? Несчастье, возможно, и впрямь болезнь — но в человеческих ли, в клоунских ли силах назначить самому себе и заодно окружающим терапию перманентного счастья? Вот что я пытаюсь сказать Полунину. Но то ли я говорю недостаточно внятно, то ли Полунин давно прожил это и продумал и нашел изящный выход из того, что кажется мне мрачным тупиком.

— Клоуны, — говорит он мне почти ласково, — они же интуиты. Они никогда не знают, что делают. Они существуют, как ребенок. Они идеальная мембрана и поэтому резонируют с тем, что другим, даже умным, не очевидно. Но чаще всего они от этого не умеют строить формулу своего развития, выбирать свой путь. И живут, сколько живут. А потом раз — попали в нехорошую ситуацию… и все, они беспомощны, не могут проявить силу. И поэтому пьянство — да, очень частая вещь среди клоунов. Половина клоунов заканчивает пьянством. Как минимум половина. И самоубийство — нередкая вещь. Именно потому, что они не приспособлены к этому миру. Их талант — именно в неприспособленности. Понимаешь?

Полунин смотрит на меня внимательно.

— Но МОИ дураки, — говорит он мне так, словно это все ставит на свои места, — мои дураки, которых я люблю и у которых учусь, ухитряются из всего делать счастье. Они постигли: для того чтобы быть ПРОСТО счастливым, не надо переворачивать свою жизнь. Надо только захотеть, чтобы счастье было. И ценить. Друзей, детей, тишину, погоду. Просто внимания больше — и все.

«Дураки» — любимое слово Полунина. Оно нагружено предельно позитивными коннотациями. Не зря он сует его в названия половины своих затей. «Конгресс дураков». «Корабль дураков». Полунинский дурак — не придурок какой-нибудь, не серая нелепая личность, спроектированная для смехотерапии столь же серых, но куда более хватких бюргеров, о нет; напротив, он тот настоящий и цветной, кого мир бюргеров и серых личностей ловил, но не поймал. Потому что траектория движения настоящего, в высоком смысле дурака слишком непредсказуема для корявых пальцев серого мира.

Просто внимания больше, ага.

— И все? — спрашиваю я сварливо.

— Да нет, не все! — Полунин ухмыляется. — Дальше начинается сто-о-олько градаций! Счастье же бывает любой сложности. Можно вот и синхрофазотрон соорудить. Адронный коллайдер счастья!

Чернобыль счастья, заканчиваю я мрачно про себя и спрашиваю — повинуясь скорее интуиции:

— Слава, а вы встречали по-настоящему злых людей?

— Наверное… — говорит Полунин неуверенно. — Наверное. Пытаешься их всегда оправдать — что, мол, судьба им не дала чего-то или, наоборот, дала по шеям, и оттого все. Но до конца их понять сложно. Наверное, их мир все-таки очень больно ударил — мамой, папой, детством, чем-то еще. Или чего-то очень недодал. И они потому не задумались о том, что важно в мире. И не могут почувствовать боль других… Но ведь мы — мы же и производим то, что кладется на другую чашу! Чем больше будем стараться — тем больше она будет перевешивать. Это единственный способ. Я другого не знаю.

— А как, — настаиваю я, — насчет противления злу насилием?

— Ну, это же, — говорит Полунин удивленно, — предназначение. У каждой личности свое. Один борец, другой творец, третий философ. Кто-то берет меч, кто-то иначе действует. Ты рождаешься с этим уже. Это нормально. Я вот не борец. Меня революционные действия напрягают и пугают. Это все-таки не мое. Я к Толстому ближе, что ли. Мое — это вот… в отшельники. И в кругу своих друзей вести жизнь, которую я считаю правильной. А круги расходятся. И кому-то помогают. Поэтому я и ищу не битвы — а ситуации, где могу проявить свою силу восторженности.

.jpg)

• • •

Вечером восьмого мая на Мельнице, в кругу своих, генератор восторженности работает на малых, спокойных, умиротворяющих оборотах. Пахнет жареным мясом. Пахнет сандалом курительных палочек, пахнет масала-чаем из китайского термоса в цветочек. Пахнет негасимыми свечами, изготовленными по индийской технологии: каждая обернута в пропитанную воском бумагу. Кто-то притаскивает пойманного в реке угря — толстого, в руку, мощно извивающегося: угорь соблазнительно выглядит в копченой перспективе, но все-таки его решают отпустить. Крутится на проекционном экране записанное в Индии видео, бесконечно плывет снятый с лодки тропический берег штата Керала — вьющийся, курчавый, обнадеживающе одинаковый, как медитативная зеленая мантра. Слава Полунин в ветровке и оранжевой шапочке полудремлет в приемистом новозеландском кресле из корявого плавника, словно взятом из бутафории «Властелина колец»; индуистский джетлаг, срубающий не то Гэндальфа, не то Сарумана.

— Слава, — спрашиваю я его, — мне вот рассказывали… А вы и впрямь собираетесь написать пять, или семь, или двенадцать книжек про свою технологию счастья?

Полунин глядит на меня непонимающе.

— А, книжки, — говорит он наконец. — Нет, ну у меня просто накопилось очень много архивов. Про все проекты, про шоу, про ремесло — ну и так далее. Ну, ты же сам видел у меня в кабинете. Так что мы хотим это все как-то издать. Книжки — они как бы уже готовы, да, столько всего было, ничего не надо придумывать. Так что пять-десять выпустить за год было бы здорово. Если выйдет. И еще хотим сделать серию видеофильмов, таких как бы уроков…

Он замолкает, и разводит руками, и как будто повисает в воздухе: как же все-таки легко перепутать технологию счастья с техникой профессионального мастерства. И то сказать: а кто возьмется отделить одно от другого?

В этот момент все как-то срастается, становится на свои места. А может, это действуют несколько — пять? семь? девять? — стаканов шардоне, нацеженных из удобного, с краником, тетрапака.

Полунинская система счастья не работает сама по себе, без творчества. В творчестве ее суть и цель, ее потайная начинка и явное оправдание, внешний выход и внутренний движитель. В творчестве и только в нем — то ноу-хау, тот секретный компонент, тот алхимический магистериум, которым Полунин пытается претворять чесотку несчастья в счастливую щекотку ежеминутной радости.

Все, может, формально и не так, как в написанном Стругацкими в пору Славиной юности «Понедельнике», который начинается в субботу, — но сущностно так же.

Только творчество и осмысливает все это. Только ради творчества все это и нужно — и невероятно изобретательный «дом-театр, сад-театр», и бесчисленные друзья-волонтеры, превращающие Мельницу с ее скучной кулацкой родословной в разноцветный праздник, и миллион полунинских проектов, попеременно отображаемых на шести рабочих досках-панно в его кабинете, и попойки, и посиделки, и завиральные затеи, и развеселая настройка собственной жизни на Pont d’Arts и во множестве других мест силы, и сонмы веселых неуловимых дураков, спускающих на воду корабли и затевающих конгрессы. Технология счастья Славы Полунина — это попытка технологии бесперебойного творчества. Со своими пиками и спадами, но — непрерывного, как ядерная реакция или процесс выплавки чугуна: стоит на секунду прервать творчество-игру, творчество-посиделки — и заглохнет реактор, и остынет мартен; а если не заглохнет и не остынет, то есть шанс получить на выходе из игр и посиделок полноценное, мощное созидание. Синхрофазотрон или адронный коллайдер счастья.

Так в нормальной жизни, конечно, не бывает: чугун чугуном, а творчество творчеством. Но Полунин давно заработал себе право на ненормальную жизнь. То, чем он занимается, и впрямь сродни алхимии, магии, вуду — только с заданным в условиях знаком плюс. И Мельница его, и все его проекты — попытка выстроить эффективный микромир, от точечных манипуляций с которым будет зримо меняться мир большой, макро-. Ну или, иначе говоря, попытка сконструировать гиперболоид вроде того, что придумал толстовский инженер Гарин. Систему зеркал, способную слабый, неконкурентоспособный свет, типа света отдельной свечи, сгустить в энергетический шнур, обладающий огромной силой: у Гарина разрушительной, а у Полунина, хотелось бы ему, созидательной.

Я не уверен, что у него получится. Пока что особо ни у кого не получалось. Но за попытку, да, спасибо.

• • •

Уже совсем темно. Слава Полунин борется с джетлагом в новозеландском троне. А его жена Лена, которой удивительно идет ее театральное прозвище Фудзи, ведет меня и ватагу прочих визитеров на еще одну, ночную экскурсию по территории Мельницы, по одной из главных стационарных частей гиперболоида клоуна Полунина. Мимо садов, и каркасов будущих театральных подмостков, и цыганской кибитки, и корейского храма. Оказывается, что дощатая дорожка вдоль реки и будущей территории «Пейзарта» частично превращена в Млечный Путь. В дырочки и щели вставлены светодиоды — и теперь мерцают радикально голубым. Визитеры увлеченно обсуждают оптимальную плотность огоньков — чтобы и впрямь казалось, что ты шагаешь по звездной дорожке, но не кружилась голова.

Лена подводит меня к сиротливому мини-вэну.

— А вот на этой машине, — говорит она, — мы объехали как минимум полмира. По гастролям. И еще у нас был прицеп…

Я собираюсь сказать, что мне об этом уже говорил Слава. Но не говорю.

— А вот видишь эту сумку? — Лена показывает на нее, висящую на правом переднем зеркале, потертую ничуть не меньше самого авто. — Машина у нас раньше долго стояла в другом месте. И какая-то птица сделала в этой сумке гнездо. И вывела птенцов, да. А потом мы все передвинули и были уверены, что птица, конечно, больше не прилетит. Но на всякий случай решили повесить сумку. И вот — посмотри.

Она отгибает клапан. И я опять ничего, ну совсем ничего не говорю. Ни про то, как ловко все всегда обставлено с реквизитом у цирковых. Ни про то, а как, собственно, отгибает этот самый клапан верная своему гнездовью упрямая птица. Я ничего не говорю, потому что в сумке светятся крапчатым светом несколько крепеньких, овальных яиц, из которых теоретически должно вылупиться пушистое, горластое, наглое, беззащитное будущее.

И эти яйца, не иначе прообраз многочисленных яйцевидных конструкций Мельницы (из которых ведь тоже должно вылупляться будущее), — они на вид абсолютно настоящие, правда.

Пожалуй, я верю, что так и есть.

«Сноб». Фото: Владимир Мишуков

Дискуссия

Еще по теме

Еще по теме