Лечебник истории

23.11.2017

Модест Колеров

Историк

Правда «Сталинградского плена»

«Кающимся» предателям из России

-

Участники дискуссии:

2360 -

Последняя реплика:

больше месяца назад

Массы немецких и союзных им венгерских, румынских, австрийских и прочих военнопленных появились в СССР в 1943 году — после Сталинградской битвы и серии крупных окружений фашистских войск на советско-германском фронте в 1944-м.

Образом советского плена для немцев стала судьба тех, кто был окружён под Сталинградом и в феврале 1943 года сдался во главе с фельдмаршалом Паулюсом.

Главным признаком «сталинградского плена» стала высокая смертность военнопленных в советском тылу. Она действительно была чрезвычайно высока, но все объективные данные демонстрируют, что эта высокая смертность была лишь в 1943—1944 годах, а дальнейшая её динамика — даже в голодную зиму 1946/1947 годов — показывала лишь резкое сокращение численности фашистских солдат, умиравших в плену.

Образ «сталинградского плена» в качестве символа советского плена вообще (а не заслуженного возмездия нацизму) носит очевидный пропагандистский характер — обвинить советский (сталинский) режим в сознательном пренебрежении жизнями военнопленных.

Эта подтасовка, несмотря на очевидный факт — нацисты по мере возможности просто истребляли военнопленных, позволяет «приравнивать» сталинский плен к гитлеровскому плену, СССР — к Третьему рейху, а борьбу против современной России как государства-продолжателя СССР — к борьбе против сталинизма.

Во многих случаях эта «борьба против сталинизма» (в лице современной России), например в Прибалтике и на Украине, сопровождается реабилитацией нацистов и прославлением их союзников.

Современный западный исследователь Джеффри Робертс прямо использует «сталинградский плен» в качестве образа советской практики.

Зная немецкие свидетельства о положении окружённых под Сталинградом («6-я армия сообщала, что в её составе находится 20 тысяч раненых, не получающих необходимой помощи, и такое же количество голодающих, обмороженных и безоружных солдат»), он, однако, резюмирует:

«Считается, что только 15 тысяч из 90 тысяч немецких пленных были живы к маю 1943 года. И только 5 тысяч из них вернулись домой, в Германию после войны… советское отношение к германским военнопленным было намного более жестоким, чем оно могло быть».

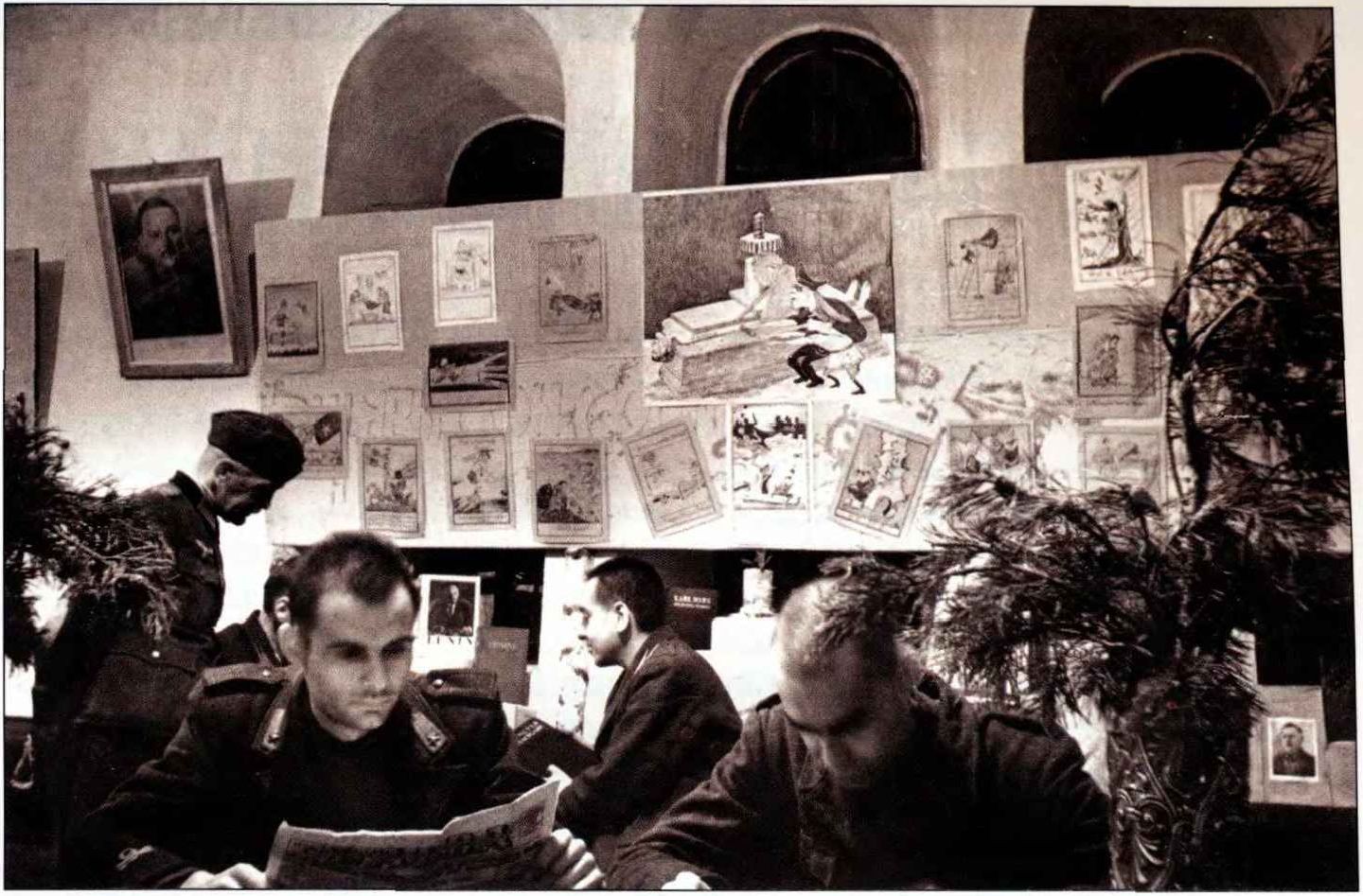

Военнопленные. © Журнал «Родина»

Впрочем, научная совесть не позволяет не видеть, что

«из 3 миллионов германских военнопленных 2 миллиона вернулись домой, — пропорция выживших гораздо большая, чем у советских военнопленных. Не в пример немцам, советские власти не проводили систематической политики, результатом которой становилась массовая гибель заключённых в лагерях»1.

Более объективные исследователи уточняют:

«Уровень смертности у военнопленных был высоким с обеих сторон, но разница — около 57 процентов у советских военнопленных и от 21 до 31 процента у немецких — носит определённо не количественный, а качественный характер»2.

Столь разнящиеся данные об общем числе умерших немецких пленных можно было бы объяснить погрешностями немецкой статистики, включившей в число попавших в советские лагеря для военнопленных и пропавших без вести (как правило, погибших), и пленных, уже на территории Германии отпущенных по домам.

Современные российские учёные так отображают разброс цифр о погибших в советском плену: историография ФРГ — 35 процентов, данные НКВД/МВД СССР — 16 процентов, с оценкой умерших до учёта НКВД — 18,5 процента (для сравнения: умерших японских военнопленных в СССР 10 процентов)3.

Итак, существуют достаточные данные к тому, чтобы признать: физическое состояние немецких солдат, попавших в окружение советских войск под Сталинградом, было крайне тяжёлым — они голодали, многие из них ещё до пленения находились на грани истощения и голодной смерти. Вот что, например, писал немецкий солдат родным из Сталинграда

3 декабря 1942 года: «Продовольствия хватает настолько, чтобы не умереть с голоду», и другой — 1 января 1943-го: «Меня мучит едва выносимый голод»4.

Современный западный специалист по истории советского плена уточняет:

«Большинство из 91 тысячи пленных из сталинградского «котла» страдали от дистрофии. Это объясняется тем, что 6-я армия вермахта, попав в окружение, в последние недели битвы почти не получала довольствия. Уже 1 декабря 1942 года «выдача [хлеба] сократилась до 300 граммов в день, позднее рацион сократился до 200 граммов… некоторые сталинградцы сообщают о том, что уже в середине декабря они получали только по 50 или 100 граммов хлеба»… Архипелаг (Управление по делам военнопленных и интернированных НКВД. — М.К.) не был готов к очень большому притоку военнопленных… Из примерно 91 тысячи выживших в битве в лагерях в первое время от голода, болезней и телесных повреждений — поздних проявлений длительного окружения или в результате отвратительных условий существования — умерли около 27 тысяч»5.

Известно также, что к моменту ликвидации «котла» из 1100 советских военнопленных, содержавшихся в лагере на его территории, выжило только 100 человек.

Понятно, что на пути с фронта в лагеря немцев ждало ещё немало тяжёлых физических испытаний: и длительные пешие переходы, и нечёткая система продовольственного снабжения и медицинского обеспечения, и каждый раз импровизируемое жильё (с колоннами пленных всё это делили и конвоировавшие их подразделения Красной армии).

Очевидно, что массовая сдача в плен в зоне разрушительных боёв всегда сопровождалась абсолютным разрушением материально-снабженческой инфраструктуры, которую, по сути, пленившие врага части наркомата обороны уже должны были взять на незапланированное содержание, а ведомственные распорядители военнопленными, органы НКВД, ещё их не получили.

Военнопленные. © Журнал «Родина»

Бывший военнопленный вспоминал о своём пути в лагерь так:

«По крайней мере, в лагере нас регулярно кормили… Я могу сказать без сомнения, что 50 процентов всех смертей происходило из-за недостатка квалифицированной медицинской помощи, а ещё 50 процентов — из-за плохого питания»6.

В одном из отчётов НКВД в декабре 1944 года приводились такие обстоятельства:

«В октябре и ноябре с. г. в лагери поступило 97 000 военнопленных, главным образом из окружённой в районе Кишинёва группировки войск противника. Больше половины из них оказалось истощёнными и больными. Несмотря на мероприятия по их оздоровлению, смертность этого состава военнопленных в октябре и ноябре резко повысилась… Военнопленные умирают главным образом от истощения — дистрофии и воспаления лёгких»7.

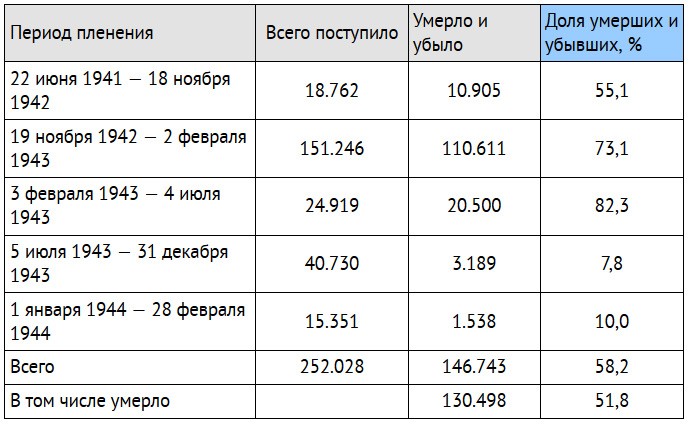

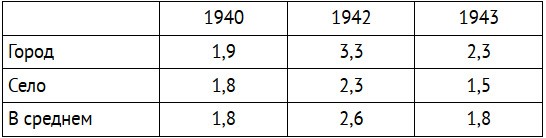

Итак, насколько уникален или типичен был «сталинградский плен» для советского плена и СССР вообще? Приведём данные о смертности в их динамике, в детальном приближении: до Сталинграда (до ноября 1942 года), в ходе «сталинградского плена» (ноябрь 1942 — 4 июля 1943) и в новых условиях. (См. Табл. 1).

Таблица 1. Смертность военнопленных (22 июня 1941 — 1 марта 1944)8

Очевидна абсолютно высокая смертность попавших в плен под Сталинградом и в иных местах в тот период. Очевидно также, что уже во второй половине 1943 года судьба новых масс военнопленных, видимо, менее истощённых условиями войны, демонстрирует сокращение смертности в 8—10 раз. Ниже приводятся данные о средних параметрах и дальнейшем снижении смертности в ходе войны. (См. Табл. 2).

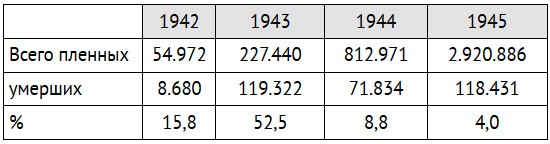

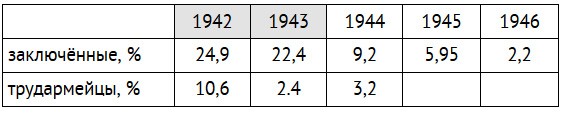

Таблица 2. Смертность военнопленных в СССР (1942—1945)9

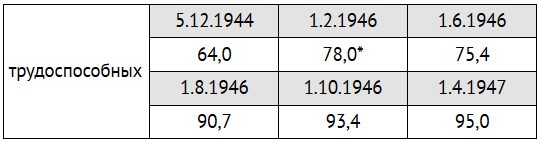

К этому стоит добавить, что в 1946 году средняя смертность военнопленных составила 2,72 процента, а в 1947-м — 0,61 процента10. И наиболее надёжно верифицируется уровень смертности военнопленных данными об их физическом состоянии, то есть трудоспособности, которые в «послесталинградские» годы плена неуклонно росли (в том числе, конечно, и за счёт смерти и репатриации слабых). (См. Табл. 3).

Таблица 3. Физическое состояние немецких и других западных военнопленных (1944—1947, %)11

Таким образом, мы можем заметить, что «сталинградская» смертность — до 80 процентов — была нехарактерна для периода в целом, в течение которого она снизилась с 8,8 процента до 0,61 процента.

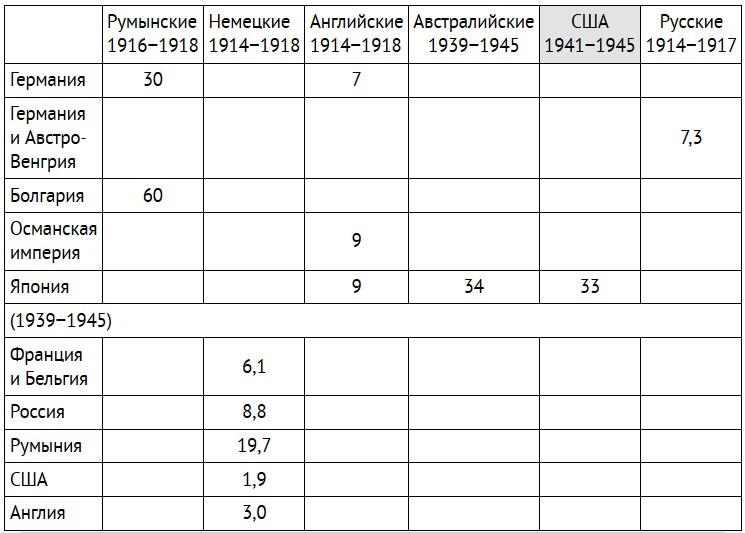

Теперь, опираясь на данные признанного авторитета в области исторической демографии Б. Ц. Урланиса, установим, что небоевая, «фоновая смертность» (вероятность смерти в обычных условиях) для военнообязанных (в среднем 30-летних мужчин) составляла в Европе по практике 1897 года — 1 процент, по практике 1914—1917 годов — 0,8 процента12. Затем установим, какова была обычная для той эпохи и географии смертность военнопленных. (См. Табл. 4).

Таблица 4. Смертность военнопленных в зависимости от географии содержания (%)13

Принимая во внимание устойчиво высокую смертность военнопленных союзников СССР в Японии, отметим, что в Первую мировую войну уровень смертности немецких военнопленных в России составлял 8,8 процента, а русских в Германии — 7,3 процента.

А что же происходило в рядах Красной армии?

Вот о чём свидетельствуют данные специалистов по санитарной истории войны. В том же 1943 году прифронтовая полоса была буквально забита голодающими и нищенствующими ранеными, пешком добирающимися до госпиталей, тыловые дороги усыпаны несобранными трупами, нередкие случаи голодной смерти и алиментарной дистрофии в частях недействующих фронтов (Забайкальского, Закавказского, Дальневосточного) и тыловых военных округов, алиментарная дистрофия в войсках действующих Ленинградского, Волховского, Калининского, Карельского, Южного фронтов14.

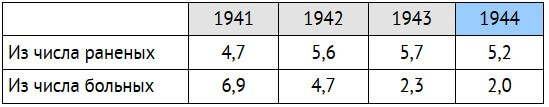

Ниже приведены сводные данные о смертности учтённых раненых и больных описываемого времени. (См. Табл. 5).

Таблица 5. Смертность в лечебных учреждениях Красной армии (1941—1944, %)15

Очевидно, что санитарное состояние красноармейцев вне боевых действий не могло быть хуже состояния гражданского населения тыловых районов СССР.

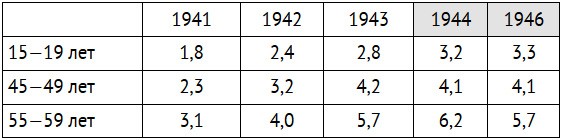

Возьмём, например, данные о сельском населении тыла, что и по возрастным категориям, и по практике и статусу принудительного тяжёлого физического труда можно сопоставить с трудом и возрастом военнослужащих и военнопленных (не следует, однако, забывать, что в отличие от военнослужащих и военнопленных колхозники были лишены централизованного государственного вещевого и продовольственного снабжения). (См. Табл. 6).

Таблица 6. Смертность некоторых возрастных категорий среди трудоспособных сельских жителей РСФСР (1941—1946, %)16

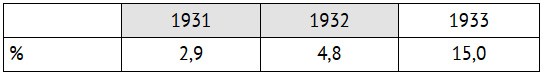

При этом приводимые ниже данные позволяют заключить, что данные о смертности ряда возрастов в сельской местности, очевидно, показывают лишь нижний предел смертности гражданского населения тыла. (См. Табл. 7).

Таблица 7. Общая смертность гражданского населения (1940—1943, %)17

Наиболее близкие по характеру содержания, снабжения и труда к военнопленным — заключённые ГУЛАГа НКВД — демонстрируют и вовсе экстремально высокие «фоновые» показатели смертности (лишь отчасти объяснимые призывом в армию наиболее здоровых и молодых).

К ним добавлю данные о смертности так называемых немцев — «трудармейцев» (то есть советских немцев, с началом войны высланных в глубь страны на принудительные работы), с учётом того, что в отношении них практиковалась демобилизация по болезни, значительно «улучшавшая показатели». (См. Табл. 8).

Таблица 8. Смертность заключённых ГУЛАГа (1942—1946)18

Прямая зависимость смертности и трудоспособности лагерного населения не только от элементарного питания, но и от определявшей его объёмы общеэкономической обстановки в СССР давно является не требующей доказательства аксиомой. Именно так была связана увеличенная смертность в лагерях с голодом 1932—1933 года, голодом военных лет и голодом 1946—1947 годов.

Красноречиво эту неизбирательность общей судьбы демонстрируют данные по заключённым, в начале 1930-х ещё находившимся в ведении ОГПУ. (См. Табл. 9).

Таблица 9. Смертность заключённых в лагерях ОГПУ (%)19

Здесь следует ещё раз подчеркнуть: в отличие от снабжения заключённых и военнопленных, «гарантированное» централизованное продовольственное снабжение (по «карточкам») НЕ распространялось на всё население — его было лишено почти всё сельское население и значительная часть городского.

Например, по «карточкам» снабжалось: в Красноярске в 1946 году — только 60 процентов населения, в Чите в 1945-м — только 35 процентов20.

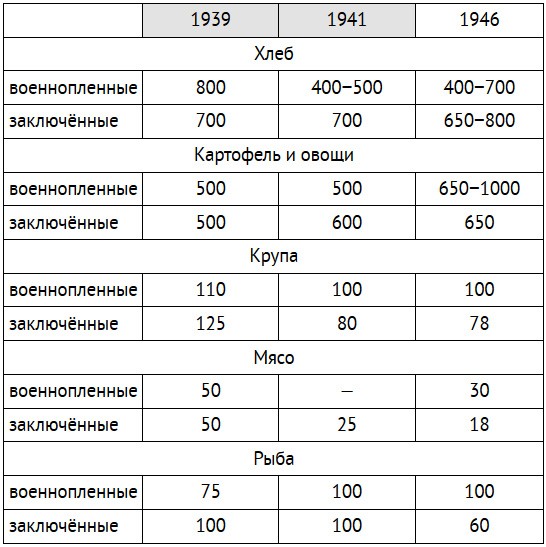

Несмотря на принимаемую как данность чрезмерную «утопичность» нормативов централизованного продовольственного и вещевого снабжения (которые, как правило, выполнялись и в мирное время на 65—70 процентов, не говоря уже о военном)21, есть смысл сравнить и нормы довольствия военнопленных и заключённых. (См. Табл. 10).

Таблица 10. Нормы суточного довольствия военнопленных и заключённых в СССР (1939−1946, граммов)22

Иностранный исследователь так резюмировал свой беспристрастный рассказ об условиях содержания и труда пленных:

«Быстрое продвижение вперёд немецких войск, политика «выжженной земли» и концентрация всех сил Советского Союза на военной экономике привели к тому, что снабжение по стране было очень плохим. Мирное население страдало от этого зачастую гораздо сильнее, чем военнопленные. Наблюдение военнопленных — «у русских было ещё меньше, чем у нас» — говорит о громадной нужде и в то же время о том, что Советский Союз стремился не допустить, чтобы военнопленные умирали с голоду»23.

Военнопленные. © Журнал «Родина»

К этому я могу лишь добавить новые результаты сравнений.

Тяжёлая зимняя блокада сталинградского «котла» довела войска гитлеровского фельдмаршала Паулюса до грани естественной биологической смерти, и «сталинградский плен» лишь собрал этот урожай смерти.

Но со второй половины 1943 года, в 1944 и в 1945 годах смертность немецких военнопленных в СССР равнялась (а затем — была ниже) смертности советских заключённых и была непринципиально выше (а затем — кратно ниже) смертности гражданского населения СССР.

Это была равная жизнь и смерть, которую не мы сделали общей…

Примечания

1 Робертс Дж. Победа под Сталинградом: Битва, которая изменила историю. М. 2003. С. 107,109,110.

2 НольтеХ.-Х., Полян П. Гитлер и Сталин: с кем же жить лучше, с кем веселей?// Неприкосновенный запас. № 2 (28). 2003. С.110−111.

3 Букин С. С., Долголюк А. А. Смертность военнопленных в сибирских лагерях: масштабы и причины (1943−1948 гг.)// Урал и Сибирь в сталинской политике. Новосибирск. 2002. С. 249−250.

4 Сенявская Е. С. Сталинградские письма советских и немецких солдат: компаративный анализ ментальностей// Россия и мир глазами друг друга: из истории взаимовосприятия. Вып. 4. М. 2007. С. 317−318.

5 Карнер С. Архипелаг ГУПВИ: Плен и интернирование в Советском Союзе, 1941−1956. М. 2002. С. 72.

6 Герлах X. В сибирских лагерях: Воспоминания немецкого военнопленного, 1945−1946. М. 2006. С. 73−74.

7 ГА РФ. Ф. 9401. Оп. 2. Д. 68. Л. 134−135.

8 По материалам: Военнопленные в СССР. 1939−1956. Документы и материалы. М. 2000. С. 1040 (Приложения 8 и 9, скорректированные данные УПВИ НКВД из коллекции РГВА). Из убывших: умерло — 130 369, передано в добровольческие формирования — 9847 (по другим данным: в 1943 — 11 794, за весь 1944 — 11 545; всего за 1943−1945 гг. — 56 665) С. 1041 и др.

9 Сводные данные по: ГА РФ. Ф. 9401. Оп. 2. Д. 199. Л. 71; Knoll Н. Osterreichische Kriegsgefangene und Internierte in sowjetischer Hand//"Gefangen in Russland». Die Beitrage des Symposions auf der Schallaburg 1995. Graz; Wien. 1995. S. 17; Karner S. Im Archipel GUPVI: Kriegsgefangenschaft und Internirung in der Sowjetunion 1941−1956. Wien; Munchen. 1995. S. 90.

10 Overmans R. Deutsche militarische Verluste im Zweiten Weltkrieg. Munich, 1999.

11 Посчитано по: ГА РФ. Ф. 9401. On. 2. Д. 200. Л. 76−77; Д. 169. Л. 204; Д. 199. Л. 68−79; Д. 144. Л. 196; Д. 172. Л. 208; Д. 139. Л. 105−106, 418.

12 Урланис Б. Ц. История военных потерь: Войны и народонаселение Европы. Людские потери вооружённых сил Европейских стран в войнах XVII—XX вв. (историко-статистическое исследование). СПб. 1994. С. 317. «Естественный фон» смертности в целом — средняя смертность по РСФСР (1935) — 1,8 процента в год. — Население России в XX веке.

13 Т. 1. 1900−1939. М. 2000. С. 241. Посчитано по: Урланис Б. Ц. Указ. соч. С. 320,321,324,329.

14 Гладких П. Ф., Локтев А. Е. Служба здоровья в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг. СПб. 2005. С. 237−243, 272.

15 Посчитано по: Там же. С. 494.

16 Составлено по: Вербицкая 0. М. Население российской деревни в 1939—1959 гг.: Проблемы демографического развития. М. 2002. С. 130. Табл. 17; С. 151. Табл. 20. Для 1941−1944 гг. — тыловых районов РСФСР, для 1946 — в целом по РСФСР. Возрастная категория 15−19 лет выбрана потому, что данные о доле смертности в ней в целом репрезентативны и для иных возрастов до 40 лет.

17 Советская повседневность и массовое сознание. 1939−1945. М. 2003. С. 224.

18 ГУЛАГ: Главное управление лагерей: Сб. документов. М. 2002. С. 441−442; По данным: Герман А. А., КурочкинА. Н. Немцы СССР в «трудовой армии» (1941−1945). М. 1998. С. 114,118−120.

19 Иванова Г. М. История ГУЛАГа, 1918−1958: социально-экономический и политико-правовой аспекты. М. 2006. С. 178.

20 ШалакА. В. Продовольственная проблема и пути её разрешения в Восточной Сибири в 1940-е гг.// Экономическая история. Ежегодник. 2002. М. 2003. С. 321.

21 В этом признался ещё в 1939 году сам Л. П. Берия, проведя ревизию в возглавленном им НКВД: История сталинского ГУЛАГа. Конец 1920-х — первая половина 1950-х: Собр. документов в 7-ми тт.: Т. 2: Карательная система: структура и кадры. М. 2004. С. 36.

22 Некоторые основные продукты по сравнительным сводным данным: Военнопленные в СССР. С. 1042 (Приложение № 12).

23 Карнер С. Указ. соч. С. 103.

Дискуссия

Еще по теме

Еще по теме

Юрий Иванович Кутырев

Неравнодушный человек, сохранивший память и совесть.

КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО - «ПОКА»

Александр Гапоненко

Доктор экономических наук

Разгром Японской империи

Книга «Азиатский фашизм: извлечение уроков»

Игорь Гусев

Историк, публицист

РАЗМЫШЛЕНИЯ ИСТОРИКА

О торжестве «европейской культуры»

Андрей Татарчук

Специальный корреспондент гибридной войны

Нацистский план голода: «уничтожив 30 миллионов славян, мы накормим каждого немца»

ИЩИТЕ НОВЫЕ ЭМОЦИИ

ОТКРОЮТ ЛИ ПРИБАЛТЫ ЯЩИК ПАНДОРЫ?

ТРАМП НЕ ПРЕДЛОЖИЛ ЛИТВЕ МЕСТО В СОВЕТЕ МИРА

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО И ПРИГОВОР

А если плохо себя вести будете - то мы вам воду в бассейн - не нальем, и прыгайте туда с вышек!

НЕ ВИДАТЬ НЕМЦАМ ЗОЛОТА

А если вместо вольфрам - свинец, то шо таки поменяется - для Форт Нокса?!