ЛАТВИЯ. ИСТОРИЯ

Вчера

Сергей Рижский

ПОЗОРНАЯ ПОВИННОСТЬ?

Как и почему возникла «огромная дорожная сеть» эпохи Карлиса Улманиса

-

Участники дискуссии:

44 -

Последняя реплика:

5 часов назад

В начале сентября широкий резонанс вызвали слова парламентского секретаря Министерства благосостояния Кристса Берганса-Бергиса в программе Kāpēc на Delfi TV о наследии эпохи Улманиса — «огромной дорожной сети», которая экономически невыгодна, поэтому государству придётся отказываться от некоторых дорог. Берганс-Бергис отчасти прав, если под эпохой Улманиса подразумевать весь межвоенный период Латвии. И все же стремительное развитие дорожной сети на тот момент объяснялось прагматичной потребностью нового государства обеспечить доступное сообщение для всех.

Справедливости ради надо отметить, действительно разветвлённая дорожная сеть межвоенного периода частично обслуживалась местными землевладельцами в волостях, а не государством или самоуправлениями.

После Первой мировой войны и боев за независимость латвийская сеть государственных дорог включала 584 километра шоссе, 119 километров дорог с твердым покрытием и 21 480 километров грунтовых дорог. Война привела в негодность значительную их часть; местами дороги были перекопаны, по ним проходили траншеи, а в других местах дороги были повреждены артиллерийскими обстрелами.

«Грунтовые дороги и мосты были близки к разрушению. Во многих местах из-за поврежденной оси дороги, разрушенного моста или изношенного покрытия движение было невозможно или затруднено на более или менее длинных участках. Восстановление нормального движения по грунтовым дорогам было одной из первоочередных задач государства», — говорится в сборнике Latvijas zemes ceļi 1918—1938 («Латвийские грунтовые дороги 1918—1938»).

Началом стала аграрная реформа

В первые годы существования Латвийского государства деятельность Управления шоссейных и грунтовых дорог была больше направлена на скорейший ремонт главных дорог, чтобы по ним могло происходить регулярное движение. Строительство новых дорог и необходимая перестройка существующих были отложены на потом, после того, как будут устранены последствия войны. Поэтому до 1923 года новые дороги не строились, за исключением полутора километров шоссе Лиепая-Шкеде, что было необходимо из-за размещения войск в Лиепайском военном порту.

Когда существующие дороги были приведены в порядок, в Латвии быстрыми темпами началось строительство новых грунтовых дорог. Одной из важных побудительных причин стала аграрная реформа. Во-первых, государство включило все государственные земли, бывшие поместья и леса в новый Государственный земельный фонд. Фонд включал 8557 ипотечных единиц: 1479 усадеб, 294 полуусадьбы, 171 дом священника, 202 дома, 546 отдельных земельных участков и 5865 арендных участков. Общая площадь фонда составляла 3,4 млн га, или 52% от общей площади земель, из которых 79% приходилось на частные усадьбы.

По окончании реформы, в 1937 году, была разделена вся земля Государственного земельного фонда — 1,6 млн. га, которые получил 144 681 претендент на землю. Число крестьянских хозяйств в Латвии почти удвоилось — со 141,7 тыс. в 1920 году до 275,7 тыс. к концу аграрной реформы. Было создано 54 128 новых хозяйств.

Дороги для всех

Поскольку большинство новых хозяйств создавалось «на пустом месте», всем нужны были дороги, соединяющие их с волостными центрами и большими дорогами. «Подключение этих новых хозяйств к существующим дорогам и общее развитие хозяйственной жизни, которое проявлялось в создании новых торговых и промышленных предприятий, открытии молочных и спиртовых заводов, требовало строительства новых дорог и с каждым годом увеличивало общую протяжённость дорожной сети», — говорится в сборнике Latvijas zemes ceļi 1918—1938.

С установлением новых границ государства и уездов менялись и направления движения по дорогам: возникали новые экономические центры, восстанавливалась промышленность, а новые железнодорожные линии создавали необходимость в сети подъездных дорог к новым станциям, отмечает Латвийский дорожный музей.

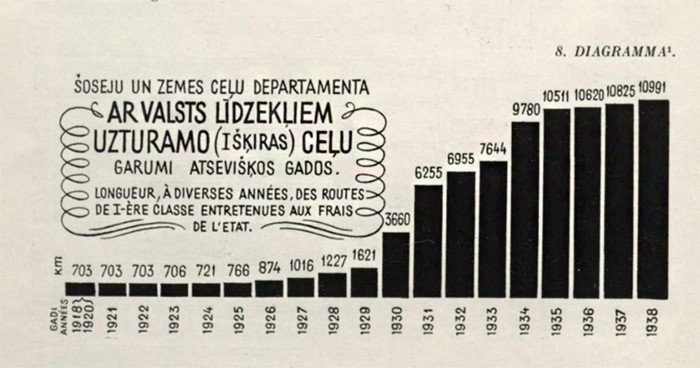

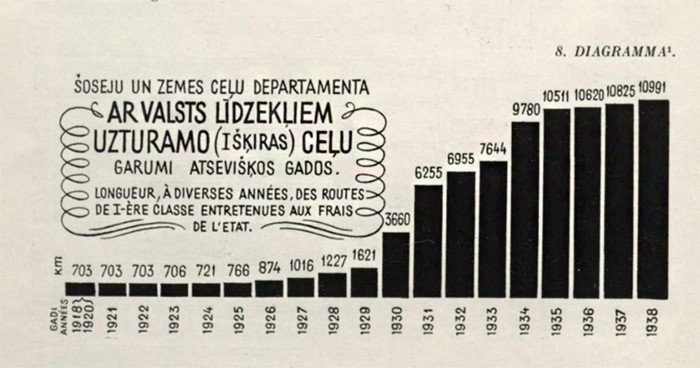

Если в 1920 году общая протяженность грунтовых дорог Латвии составляла 22 183 километра, то в 1938 году она увеличилась до 34 513 километров.

Наследие царских времен

До образования государства, когда территория Латвии входила в состав Российской империи, важнейшие дороги (например, Рига—Псков, Санкт-Петербург—Варшава) обслуживало государство, а остальные грунтовые дороги, составлявшие около 97% всей дорожной сети, обслуживались в Видземе и Курземе землевладельцами как дорожная повинность. Они же должны были обеспечивать и нужные для ремонта дорог материалы, например, гравий.

Дорожная повинность была единственной формой повинности, которую межвоенная Латвия унаследовала от Российской империи: небольшие сельские дороги за свой счет ремонтировали местные землевладельцы в качестве своеобразного налога. Летом они латали ямы, а зимой расчищали снег. Это предусматривал Закон о грунтовых дорогах, принятый в феврале 1925 года. Такая система существовала в Латвии из-за нехватки бюджетных средств — у государства просто не было денег на содержание всех дорог.

Закон разделял все дороги на четыре класса. Государственные дороги I класса обслуживались Департаментом шоссейных и грунтовых дорог за государственный счёт. Грунтовые дороги II класса (большие) и простые грунтовые дороги III класса (волостные дороги) содержались в порядке безвозмездной повинности владельцами сельской недвижимости в границах своих волостей, причём за каждым землевладельцем был закреплён свой участок дороги пропорционально стоимости его недвижимости. Существовали также дороги IV класса, ведущие к домам, которые обслуживали только нужды отдельных хозяйств. Их обслуживанием занимались владельцы этих хозяйств.

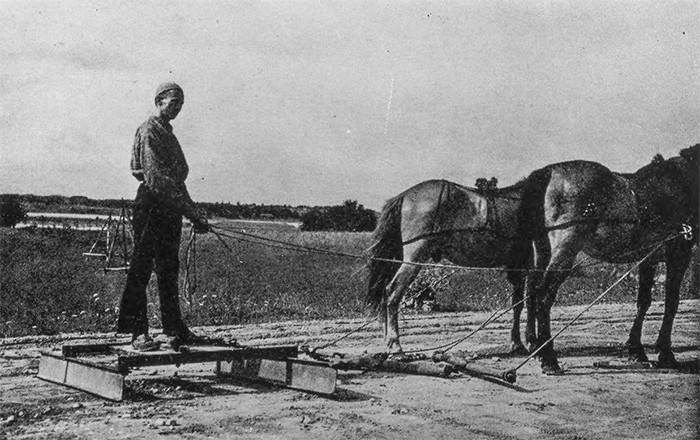

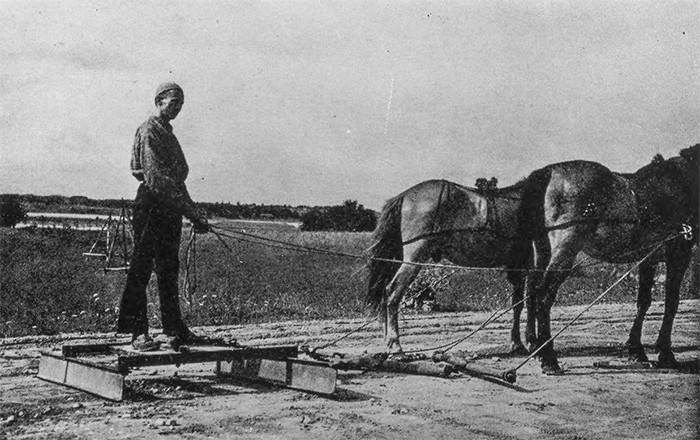

«Дорожная повинность» жителей волостей включала в себя доставку и укладку грунта, выравнивание дорожного покрытия и очистку канав. Волость старалась выделить каждому землевладельцу участок дороги как можно ближе к месту жительства.

В последующие годы Закон о грунтовых дорогах неоднократно менялся, и государство каждый год брало на себя управление важнейшими участками дорог II класса.

Начались жалобы

Проблемы начались в 1930-е годы, когда в Латвии стало появляться всё больше автомобилей, но грунтовые дороги, обслуживаемые местными жителями, для них не годились, отмечает экономист Арнолдс Айзсилниекс в исследовании «История латвийского хозяйства 1914—1945» (Latvijas saimniecības vēsture 1914—1945). В 1934 году на плечи местных жителей легло обслуживание ещё 23 тысяч километров грунтовых дорог.

Система обслуживания дорог в латвийских волостях стала сворачиваться только в 1939 году, когда государство стало перенимать все грунтовые дороги и брать с местных землевладельцев налог на содержание дорог.

Отказ от дорожной повинности должен был быть постепенным, потому что, как отмечал в августе 1939 года директор Департамента шоссейных и грунтовых дорог Янис Мелналкснис, «без участия общества в содержании дорог пока не обойтись, потому что на содержание всех дорог потребовалось бы около 19 миллионов латов государственных средств, чего государство не может себе позволить».

Конечно, дорожная повинность не всегда выполнялась, и землевладельцы жаловались на то, что кому-то выделялся более сложный участок дороги, а кому-то — более удобный. В 1930 году крестьяне Талсинского уезда выразили недовольство повинностью, которая напоминала им времена помещичьих хозяйств.

«Землевладельцы слишком обременены дорожной повинностью, и такой порядок, несправедливый и неуважительный по отношению к гражданам свободного государства, существует со старых помещичьих времен. Поэтому желательно на самом деле сделать земледельцев свободными и освободить их от позорной повинности. Все работы, которые считаются повинностью, должны выполняться за плату, и для них нужно составлять особые бюджеты, ибо неправильно, что повинность должны исполнять только землевладельцы, а другие граждане того же государства от них освобождены», — писала газета Iekšlietu Ministrijas Vēstnesis.

Теперь дорог еще больше

В 1940 году Департамент шоссейных и грунтовых дорог обслуживал 11 483 километра дорог. В том числе 326 километров дорог с черным покрытием, 1779 километров щебеночных и «кризисных» дорог (так назывались участки дорог, которые в целях экономии строились без соблюдения технических условий, и к их строительству привлекались безработные), а также более 3000 мостов.

Протяженность дорог, которые содержались по принципу дорожной повинности, все еще составляла 24 179 километров. Помимо государственного бюджета, дороги финансировались из дорожного фонда, созданного в 1929 году в размере 29,96 миллиона латов. В эту сумму входили и 8,97 миллиона латов, полученные за счёт 3%-ного налога на проданный алкоголь.

Со времён Улманиса общая протяжённость латвийских дорог почти удвоилась — на 31 декабря 2024 года общая протяжённость дорог Латвии (включая лесные) составляла 62 965 километров.

Справедливости ради надо отметить, действительно разветвлённая дорожная сеть межвоенного периода частично обслуживалась местными землевладельцами в волостях, а не государством или самоуправлениями.

После Первой мировой войны и боев за независимость латвийская сеть государственных дорог включала 584 километра шоссе, 119 километров дорог с твердым покрытием и 21 480 километров грунтовых дорог. Война привела в негодность значительную их часть; местами дороги были перекопаны, по ним проходили траншеи, а в других местах дороги были повреждены артиллерийскими обстрелами.

«Грунтовые дороги и мосты были близки к разрушению. Во многих местах из-за поврежденной оси дороги, разрушенного моста или изношенного покрытия движение было невозможно или затруднено на более или менее длинных участках. Восстановление нормального движения по грунтовым дорогам было одной из первоочередных задач государства», — говорится в сборнике Latvijas zemes ceļi 1918—1938 («Латвийские грунтовые дороги 1918—1938»).

Началом стала аграрная реформа

В первые годы существования Латвийского государства деятельность Управления шоссейных и грунтовых дорог была больше направлена на скорейший ремонт главных дорог, чтобы по ним могло происходить регулярное движение. Строительство новых дорог и необходимая перестройка существующих были отложены на потом, после того, как будут устранены последствия войны. Поэтому до 1923 года новые дороги не строились, за исключением полутора километров шоссе Лиепая-Шкеде, что было необходимо из-за размещения войск в Лиепайском военном порту.

Когда существующие дороги были приведены в порядок, в Латвии быстрыми темпами началось строительство новых грунтовых дорог. Одной из важных побудительных причин стала аграрная реформа. Во-первых, государство включило все государственные земли, бывшие поместья и леса в новый Государственный земельный фонд. Фонд включал 8557 ипотечных единиц: 1479 усадеб, 294 полуусадьбы, 171 дом священника, 202 дома, 546 отдельных земельных участков и 5865 арендных участков. Общая площадь фонда составляла 3,4 млн га, или 52% от общей площади земель, из которых 79% приходилось на частные усадьбы.

По окончании реформы, в 1937 году, была разделена вся земля Государственного земельного фонда — 1,6 млн. га, которые получил 144 681 претендент на землю. Число крестьянских хозяйств в Латвии почти удвоилось — со 141,7 тыс. в 1920 году до 275,7 тыс. к концу аграрной реформы. Было создано 54 128 новых хозяйств.

Дороги для всех

Поскольку большинство новых хозяйств создавалось «на пустом месте», всем нужны были дороги, соединяющие их с волостными центрами и большими дорогами. «Подключение этих новых хозяйств к существующим дорогам и общее развитие хозяйственной жизни, которое проявлялось в создании новых торговых и промышленных предприятий, открытии молочных и спиртовых заводов, требовало строительства новых дорог и с каждым годом увеличивало общую протяжённость дорожной сети», — говорится в сборнике Latvijas zemes ceļi 1918—1938.

С установлением новых границ государства и уездов менялись и направления движения по дорогам: возникали новые экономические центры, восстанавливалась промышленность, а новые железнодорожные линии создавали необходимость в сети подъездных дорог к новым станциям, отмечает Латвийский дорожный музей.

Если в 1920 году общая протяженность грунтовых дорог Латвии составляла 22 183 километра, то в 1938 году она увеличилась до 34 513 километров.

Наследие царских времен

До образования государства, когда территория Латвии входила в состав Российской империи, важнейшие дороги (например, Рига—Псков, Санкт-Петербург—Варшава) обслуживало государство, а остальные грунтовые дороги, составлявшие около 97% всей дорожной сети, обслуживались в Видземе и Курземе землевладельцами как дорожная повинность. Они же должны были обеспечивать и нужные для ремонта дорог материалы, например, гравий.

Дорожная повинность была единственной формой повинности, которую межвоенная Латвия унаследовала от Российской империи: небольшие сельские дороги за свой счет ремонтировали местные землевладельцы в качестве своеобразного налога. Летом они латали ямы, а зимой расчищали снег. Это предусматривал Закон о грунтовых дорогах, принятый в феврале 1925 года. Такая система существовала в Латвии из-за нехватки бюджетных средств — у государства просто не было денег на содержание всех дорог.

Закон разделял все дороги на четыре класса. Государственные дороги I класса обслуживались Департаментом шоссейных и грунтовых дорог за государственный счёт. Грунтовые дороги II класса (большие) и простые грунтовые дороги III класса (волостные дороги) содержались в порядке безвозмездной повинности владельцами сельской недвижимости в границах своих волостей, причём за каждым землевладельцем был закреплён свой участок дороги пропорционально стоимости его недвижимости. Существовали также дороги IV класса, ведущие к домам, которые обслуживали только нужды отдельных хозяйств. Их обслуживанием занимались владельцы этих хозяйств.

«Дорожная повинность» жителей волостей включала в себя доставку и укладку грунта, выравнивание дорожного покрытия и очистку канав. Волость старалась выделить каждому землевладельцу участок дороги как можно ближе к месту жительства.

В последующие годы Закон о грунтовых дорогах неоднократно менялся, и государство каждый год брало на себя управление важнейшими участками дорог II класса.

Начались жалобы

Проблемы начались в 1930-е годы, когда в Латвии стало появляться всё больше автомобилей, но грунтовые дороги, обслуживаемые местными жителями, для них не годились, отмечает экономист Арнолдс Айзсилниекс в исследовании «История латвийского хозяйства 1914—1945» (Latvijas saimniecības vēsture 1914—1945). В 1934 году на плечи местных жителей легло обслуживание ещё 23 тысяч километров грунтовых дорог.

Система обслуживания дорог в латвийских волостях стала сворачиваться только в 1939 году, когда государство стало перенимать все грунтовые дороги и брать с местных землевладельцев налог на содержание дорог.

Отказ от дорожной повинности должен был быть постепенным, потому что, как отмечал в августе 1939 года директор Департамента шоссейных и грунтовых дорог Янис Мелналкснис, «без участия общества в содержании дорог пока не обойтись, потому что на содержание всех дорог потребовалось бы около 19 миллионов латов государственных средств, чего государство не может себе позволить».

Конечно, дорожная повинность не всегда выполнялась, и землевладельцы жаловались на то, что кому-то выделялся более сложный участок дороги, а кому-то — более удобный. В 1930 году крестьяне Талсинского уезда выразили недовольство повинностью, которая напоминала им времена помещичьих хозяйств.

«Землевладельцы слишком обременены дорожной повинностью, и такой порядок, несправедливый и неуважительный по отношению к гражданам свободного государства, существует со старых помещичьих времен. Поэтому желательно на самом деле сделать земледельцев свободными и освободить их от позорной повинности. Все работы, которые считаются повинностью, должны выполняться за плату, и для них нужно составлять особые бюджеты, ибо неправильно, что повинность должны исполнять только землевладельцы, а другие граждане того же государства от них освобождены», — писала газета Iekšlietu Ministrijas Vēstnesis.

Теперь дорог еще больше

В 1940 году Департамент шоссейных и грунтовых дорог обслуживал 11 483 километра дорог. В том числе 326 километров дорог с черным покрытием, 1779 километров щебеночных и «кризисных» дорог (так назывались участки дорог, которые в целях экономии строились без соблюдения технических условий, и к их строительству привлекались безработные), а также более 3000 мостов.

Протяженность дорог, которые содержались по принципу дорожной повинности, все еще составляла 24 179 километров. Помимо государственного бюджета, дороги финансировались из дорожного фонда, созданного в 1929 году в размере 29,96 миллиона латов. В эту сумму входили и 8,97 миллиона латов, полученные за счёт 3%-ного налога на проданный алкоголь.

Со времён Улманиса общая протяжённость латвийских дорог почти удвоилась — на 31 декабря 2024 года общая протяжённость дорог Латвии (включая лесные) составляла 62 965 километров.

Дискуссия

Еще по теме

Еще по теме

Вадим Фальков

Журналист, депутат Рижской думы

Мост с препятствиями

Неужели в пробках стоять ещё год?

Владимир Борисович Шилин

Доктор технических наук

Что мы делали в Латвии после войны

Строили!

Александр Гапоненко

Доктор экономических наук

КАМЕРА. ПИСЬМА. ПАМЯТЬ

Почему режимники боятся вскрывать конверты, а идеологи — историю

Владимир Бузаев

Математик, физик, политик

БЫЛА ЛИ ОККУПАЦИЯ?

Опасный вопрос