КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

27.12.2020

Сергей Панкратов

Поездка по правому берегу Волги

-

Участники дискуссии:

921 -

Последняя реплика:

больше месяца назад

Не часто мы, обитатели левого берега Волги, в старину иногда называемого Сибирским, бываем на правом берегу. Конечно, если не связаны с ним ни родовым селом, ни дачей. Я получаюсь дважды сибиряком, поскольку живу в Казани на восточном берегу оврага, некогда служившего границей города. Земля за оврагом называлась Арским полем, и это считалось началом Сибири. Через овраг, а он и сейчас местами глубокий, был переброшен мост, у моста была застава, тоже называемая Сибирской. Здесь с узников, этапируемых в Сибирь, снимали кандалы. Считалось, что бежать уже нет смысла.

В 19 веке ту часть оврага, где был мост, засыпали — город начал строится на восток. На Арском поле в 1822-28 годах построили новые корпуса военного госпиталя, в 1848 году и Казанская Духовная Академия построила целый космплекс зданий. А улица на месте былого тракта и сейчас официально называется Сибирским трактом. На литографии англичанина, с итальянской фамилией Турнерелли, изображена эта Сибирская застава и церковь Святой Великомученицы Варвары. Застава помнит многих арестантов, прошедших через мост, Радищева, Герцена. На этом мосту герцог Бирон, возращающийся из сибирской ссылки, встретил опального фельдмаршала Миниха.

Камское устье. Место впадения Камы в Волгу. Или наоборот.

Сибирская застава.

Турнерелли с 1837 года преподавл английский язык в Казанском Императорском университете, а в свободное время рисовал и изучал город. Альбом его литографий, изданных в Лондоне в 1839 году, в Казани был принят на «ура», а книга «Kazan et ses habitants», напротив, вызвала скандал. В связи с ним, в 1844 году автор был уволен из университета и уехал в Питер, а затем в Англию.

Ну, а мы, большой компанией друзей, с женами, детьми и моим внуком Костей решили так далеко не ездить. Только на противоположный берег Волги. Прослышали от знакомых про усадьбу Молоствовых и про не менее интересное место, на котором она построена. Как пишут в путеводителях — «комплексный природный и историко-архитектурный памятник на территории Тетюшского района Долгая Поляна — усадьба Молоствовых».

Место расположения усадьбы и деревни Долгая Поляна—это крутой берег Волги, называемый Тетюшскими горами. И называют горами не без оснований, в этом мы убедились. Кроме впечатляющих видов — эти горы имеют тайны. Вершины двух гор не зарастают деревьями, стоят «лысыми» в окружении густых лесов. По сведениям из инета, эти вершины являются аномальными энергетическими зонами. Люди, побывавшие там, пишут, что на них «зашкаливают» магнитные приборы, сбивается ход часов, исчезают заснятые кадры из цифровых фотоаппаратов, выравнивается артериальное давление, быстрей заживают раны и проходят простудные заболевания». Звучит крайне интригующе. Еще бы короновирус убивали!

Вообще правый берег Волги с живописными горами и старинными селами заслуживает особого внимания.

Мы переправились на правый берег на пароме. Он за двадцать минут доставил нас в село Верхний Услон. В солнечный день плавать по Волге очень приятно: легкий ветерок и красивые виды. Вот только Волга стала совсем пустой, изредка проплывет туристический теплоход или баржа. В советские годы, помню, сколько судов разного назначения ходило по Волге, сколько моторных лодок сновало туда-сюда… А сейчас пустота.

Село Верхний Услон преобразилось за последние годы, появилось много новых домов, некоторые из них выглядят очень нарядно. Свято-Николо-Ильинская церковь, построенная в 30-е годы 19 века, теперь стоит отреставрированной.

Верхний Услон и другие села на правом берегу с конца 19 века были излюбленными местами отдыха казанцев. В рассказе А.Н. Толстого «Гадюка», написанного в 1928 году, героиня Ольга Зотова, поклонница Гамсуна, мечтает купить дачу в Верхнем Услоне. У многих казанцев эта мечта сбылась, наверное количество дачников сейчас много превышает местное население. Близость к Волге, хорошая земля и, возможно, удачный угол падения солнечных лучей, позволяет собирать дачникам богатые урожаи на грядках и с деревьев, и, что интересно, на неделю раньше, чем на левом берегу. К тому же, на правом берегу почти нет комаров!

Через Верхний Услон, до пуска Романовского железнодорожного моста через Волгу в 1914 году, шла дорога из Москвы, Петербурга в Сибирь. В Верхнем Услоне опальный Александр Меньшиков лишился жены княгини Дарьи. Как пишут, он собственноручно выкопал могилу и принимал участие в возведении деревянной часовни над могилой. Спустя более, чем сто лет, в 1863 году, правнук Александра Меньшикова приехал в Верхний Услон и заменил деревянную часовню на каменную. К сожаленюю, она не сохранилась, в 20-е годы прошлого века ее сломали, а в 90-е годы уцелевший от часовни камень с памятной доской перенесли во двор Свято-Николо-Ильинской церкви. Для бесзопасности.

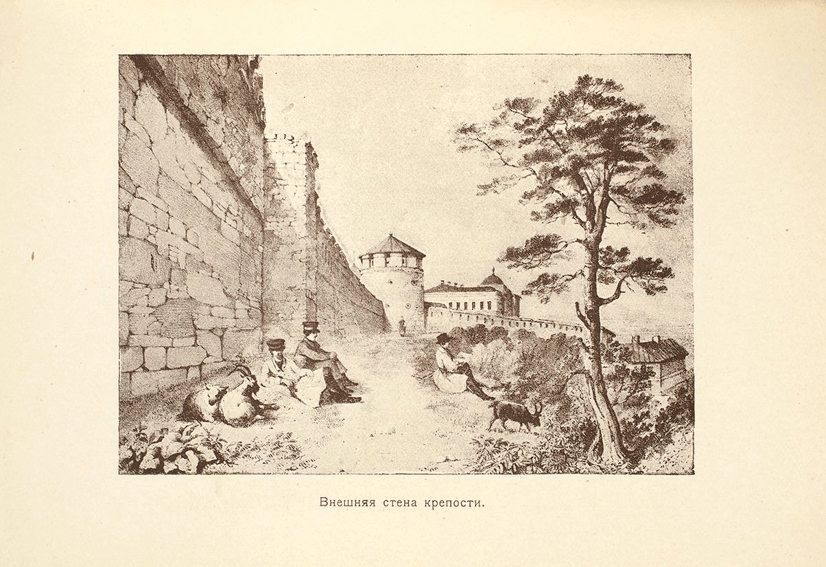

Рядом с Услоном находится еще одно историческое место — село Печищи, место, где со второй половины 16 века добывали известняк для постройки стен Казанского кремля и церквей. Дело в том, что крепостные стены татарской Казани были деревянными. По типу тарасов, то есть две параллельные стены из стволов деревьев (чаще всего, дубовых) соединялись врубленными в них поперек стенами, а образовавшиеся клети заполнялись песком и камнем. Это был наиболее простой и эффективный способ для мест, где было много леса и мало камня. На Руси этот способ также часто применялся для строительства острогов.

Но для русской Казани Иван Грозный решил не экономить и строить каменную крепость. В 1556 году из Новгорода и Пскова приехали двести лучших каменщиков — «Ивашка Ширяй со товарищи». Во главе всего дела был поставлен «церковный и городовой мастер» Постник Яковлев. Им была построена Спасская башня и около 300 метров крепостной стены, очевидно, взамен разрушенных во время осады, а также Благовещенский собор в Казанском кремле, ставший впоследствии кафедральным. Постник Яковлев позже построил знаменитый собор Василия Блаженного в Москве. Строительство крепостных стен дело не быстрое. Уцелевшие деревянные стены казанской крепости заменялись каменными еще более ста лет. Для этого добывали известняк в Печищинских горах и там же на берегу Волги его обжигали. Готовый стройматериал везли по рекам Волге и Казанке.

Тоже литография Турнерелли. Стена Казанского кремля из Печищинского камня.

Поселок Печищи и Печищинские горы.

На снимке печь для обжига известняка. Печей было двадцать, сохранилась одна.

Производство в Печищах существовало до 80-х годов прошлого века, когда его закрыли, как нерентабельное. В горе, виденной на снимке, вырубили много глубоких штолен, говорят даже до 3-х километров длиной. Но все входы после закрытия производства были замурованы.

В Печищах есть небольшой музей в здании бывшей паровой мельницы Торгового Дома «Иван Оконишников и сыновья». Там много интересных экспонатов из быта 19 века.

На снимке здание из красного кирпича — бывшая паровая мельница Рукавишниковых, сейчас комбинат хлебопродуктов.

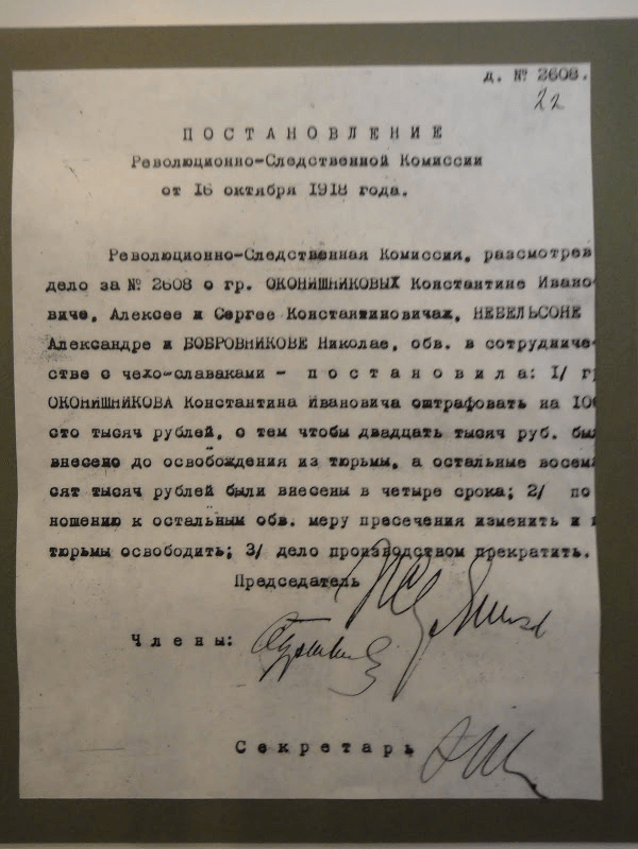

После революции мельницу и усадьбу Оконишниковых национализировали,предприятием на правах наемного директора руководил сын Иван Петровича. После освобождения Казани от белочехов и армии Комуча, Константина Ивановича арестовали. Привожу интересный документ. Так вот рабочие мельницы собрали сто тысяч рублей для освобождения своего директора.

Мы решили не спешить и заехать до усадьбы Молоствовых еще в несколько мест по дороге: Ключищи, Лесные Гребени и Теньки.

В Ключищах, стоящих тоже на высоком волжском берегу, интересна усадьба Нарышкиных и церковь Усекновения Главы Иоанна Предтечи, построенная в конце 18 века Павлом Петровичем Нарышкиным в стиле московского классицизма. После революции она была закрыта, батюшка был расстрелян и здание церкви дошло до 21 века в плачевном состояния. Фотографию помещаю.

После реставрации она выглядит так:

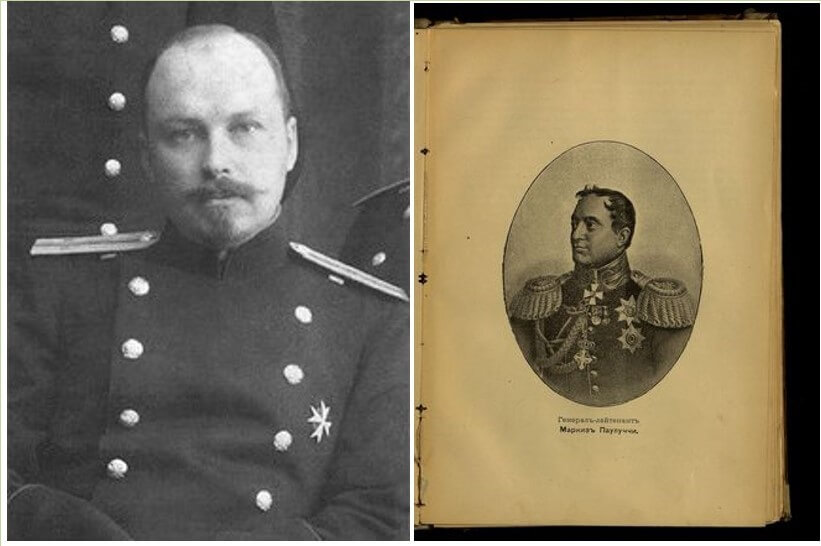

А имение Нарышкиных перешло, в качестве приданого Елизаветы Нарышкиной, маркизу Александру Филипповичу Паулуччи. В Российской империи только одна фамилия носила титул маркизов, это были Паулуччи. Император Николай Первый разрешил носить этот титул Александру Филипповиу Паулуччии в память о заслугах его отца. И здесь есть мостик, связывающий Казань и правый берег Волги с Ригой и Лифляндией. Отец Александра Филипповича маркиз Филипп Осипович Паулуччи прославился на посту генерал-губернатора Остзейского края и Рижского военного губернатора в Первую Отечественную войну с Наполеоном. Во время войны он принял деятельное участие в боях за Ригу, а затем в тайных переговорах с командующим прусским корпусом генерал-лейтенантом Йорком. В результате переговоров была подписана Таурогенская конвенция, о выведении из войны прусского корпуса. Совсем не маленькой боевой единицы в 14-17 тысяч солдат (13 батальонов. 6 эскадронов и 32 орудия). После войны маркиз Паулуччи руководил восстановлением сожженых предместий Риги, благодаря чему город приобрел современную квартальную планировку. Так же по его распоряжению был основан, на месте заболоченной пустоши, старейший городской парк, названный по имени вдовы Верман, внесшей самый большой взнос на его обустройство — Верманский. В советской Латвии он назывался парк Кирова.

Усадьба Нарышкиных, перешедшая к маркизу Паулуччи, с тех пор носит имя усадьбы Паулуччи. Она занимала центр села и сосновой аллей спускалась к Волге. Сейчас ограничена высоким забором и к Волге не спускается. Главный корпус и флигель были деревянными с резными наличниками и колоннами. Что было в имении в советское время мне точно не известно, вроде, какое-то училище, а что там сейчас мы пошли выяснять. Ворота были открыты, но пройти далеко мы не смогли. Охранники вежливо, но настойчиво, выпроводили нас на улицу. Беглый взгляд вглубь территории не нашел там ни господского дома , ни флигеля, известных мне по ранним фотографиям. Стояли здания вполне современного облика. Мое любопытсво не удовлетворил и интернет, на картах место имения закрашено зеленым цветом. Как видно под Программу о «Сохранении культурного наследия» от 2007 года чиновники нашли такого крутого инвестора, что ни проверить результат реставрации, ни даже его имя назвать нельзя.

Вот как усадьба выглядела в 50-е годы 20 века.

Увиденное нас расстроило, но не удивило. Мы поехали дальше, по узкой асфальтовой дороге, петляющей вверх- вниз среди холмов и частных домов, и добрались до Лесных Гребеней. Последние годы на карте они называются Нариман. Что обозначает это название никто объяснить не может. И у татар такого имени нет, и деревня русская. Словом, деревня Лесные Гребени маленькая, патриархальная — по сонным улицам бродят телята, гуси щиплют траву, стога сена на участках . Деревня имеет два интересных объекта — винокуренный завод, построенный во второй половине 19 века, и дом управляющего заводом. До закрытия завода в годы перестройки, в 1986 году, на нем трудились 30-40 работников.

Теперь и корпуса завода разваливаются, и от пристани остались какие-то столбы. А место очень живописное.

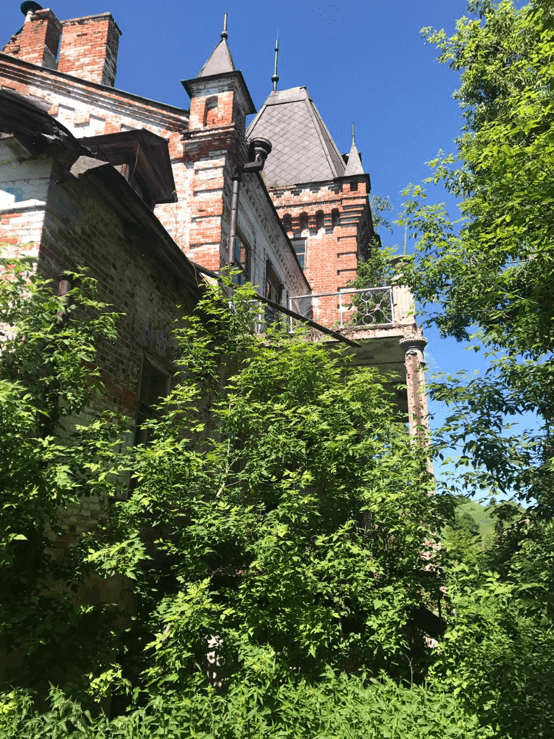

С домом управляющего дела обстоят не многим лучше, хотя его еще можно спасти. Крыша цела, но дом стремительно ветшает. А дом очень интересный. Судите сами.

Опять же, любимая в России, псевдоготика. Последние жильцы покинули дом несколько лет назад.

Винокуренный завод и сама деревня тоже принадлежали маркизу Паулуччи.

Кроме того, старшее поколение казанцев хорошо помнит остров Маркиз на Волге, между Казанью и Услоном. Любимое место купаний. Остров ушел под воду после строительства Куйбышевской ГЭС, задолго до моего приезда в Казань.

А маркизы Паулуччи пустили в Казанской губернии глубокие корни, внук прославленного Филиппа Осиповича Виктор Александрович был до 1917 года Свияжским предводителем дворянства. Внешне совсем не похож на своего итальянского деда, но и масштаб личности не сопоставим.

Мы едем дальше в Теньки, село известное с 1565 года по документам о пожаловании его участнику взятия Казани Андрею Шеину. Шеина послалили вторым воеводой в Свияжск и дали «на прокорм» села Теньки и Шигалеево (ныне Старое Шигалеево). Впрочем, владел он ими недолго, через два года был казнен по обвинению в заговоре. Село вернулось в казну и только спустя век, в 1680 году, попало в надежные руки дяди Петра Первого Льва Нарышкина.

Нарышкины в селе никогда не жили, как мы уже знаем, они жили в Ключищах или в Петербурге. В первой половине 19 века имение купил князь Сергей Гагарин и в 40-е годы построил там большой дом. Нас заинтересовал и это дом и, связанное с ним предание.. Что в этом правда, что вымысел не знаем. В барском доме стал жить управляющий имением Кирилл Меркулов с семьей. Его 17-летняя дочь наложила на себя руки от безответной любви. Как известно, самоубийц хоронят за оградой кладбища. Меркулов так не захотел, и гроб с усопшей закопали в землю под верандой его дома, а по другой версии, замуровали в стене цокольного этажа. По ночам в доме стало появляться приведение, тень умершей девушки, «белая дама» в рассказах сельчан. Отец усопшей, якобы, каждую ночь вставал и разговаривал с ней. Потом окружающие стали замечать странности в поведении управляющего. Одним словом, классическая история в стиле готических романов, но жители Теньков в нее верят.

Вот этот дом, уже не жилой, хоть и находится в неплохом состоянии. В последние десятилетия перед революцией в этом доме жила княгиня Вера Федоровна Гагарина. Она оказалась хорошим организатором, и ее имение процветало, особенно садоводство. В саду княгини имелось только яблонь 8670. Вообще, благоприятные почвенно-климатические условия Теньков способствовали разведению садов. В каждом крестьянском хозяйстве Теньковской волости были сады, и в среднем по 300 яблонь в саду. На моей даче было четыре плодоносящих яблони и в урожайный год я не знал куда девать яблоки. Представить, что такое 300 яблонь, я не в силах. Нам бы в России несколько десятков таких хозяйств, как у княгини Гагариной, и поляки нервно курили бы в стороне.

В 1917 году имение Гагариных реквизировали, на базе гагаринских плодово-ягодных садов была создана Татарская плодово-ягодная станция, а в барском доме обосновалось правление «Садвинтреста». Но, видимо, освоить все барское хозяйство новые хозяева не смогли. Помню, еще в 70-80-е годы в Теньки многие из Казани ездили в заброшенные сады за яблоками.

Дорога до Долгой Поляны проходит по живописным местам Верхнеуслонского, Камскоустьинского и Тетюшского районов в непосредственной близости от Волги. Время от времени мелькали такие виды, что глаз не оторвать.

Вот и деревня Долгая Поляна и бывшее владение помещиков Молоствовых. Небольшая площадка для автомобилей и пара лавочек для отдыха перед воротами в имение..

Здесь же — верхний пруд, из которого вода раньше, при владельцах, поступала в дом для питья и бытовых нужд. Сейчас вода для питья непригодна и системы доставки ее нет. Как нет и владельцев.

Несколько слов о самом имении и его бывших владельцах. Род дворян Молоствовых происходил из Великого Новгорода. Мне встретилась версия о татарских корнях рода, очевидно, запущенная в расчете на инвестиции от этнократической верхушки республики. Это не так. Род Молоствовых был известен в Великом Новгороде с 15 века. После присоединения Новгородской республики к Великому Княжеству Московскому (ВКМ), как аккуратно пишут в проспектах,-« Молоствовы переселились в Поволжье». Предполагаю, что переселились не по своей воле. Из истории известно, что вся «верхушка» новгородской республики была насильственно переселена на другие земли ВКМ, в том числе и в Поволжье. Это была обычная практика московских государей, «убить одним выстрелом двух зайцев». Новгород лишался «горючего материала» для возможных восстаний, а новые земли с инородческим населением как, например, земли бывшего Казанского ханства, заселялись русскими. Уверен, так случилось и с Молоствовыми. На новых землях Молоствовы прижились хорошо и вошли в число наиболее богатых и знатных фамилий Казанской губернии. К началу 20 века им принадлежали земли как на правом, так и на левом берегах Волги.

Не буду описывать историю рода — при желании об этом можно прочесть в инете, скажу только о последнем поколении владельцев. Живописный дом, который мы хотим посмотреть, был построен Владимиром Германовичем. О нем и его жене речь впереди, точнее не речь, а краткое описание их трагической судьбы. На мой взгляд — куда там персонажам трагедий Уильяма Шекспира, судьба последних Молоствовых — куда круче. У Владимира Германовича жизнь начиналась, как и у большинства юношей из богатых и знатных семей, также как у Александра Филипповича Паулуччи, и у его сына Виктора Александровича, по шаблону: Пажеский корпус, служба в одном из гвардейских полков, бурная светская жизнь, отставка в еще молодые годы. Помните вопрос Остапа Ибрагимовича — «В каком полку служили?»

Владимир Германович закончил Пажеский корпус, отслужив в лейб-гвардии Преображенском полку несколько лет, ушел в отставку. Сняв мундир и освободившись от служебных обязанностей, он исполнил мечту юности — уехал странствовать на Восток. Где прожил три года: ходил пешком с караванами бедуинов по пустыням, курил кальян, пил турецкий кофе и, наконец, переполнившись впечатлениями, воротился в Россию. В Казани он поступил на статскую (гражданскую) службу. Спустя несколько лет и гражданская служба стала ему в тягость, он мечтает уехать в свое имение, жить на природе. Ему уже под сорок лет. И вот знакомится с Елизаветой Владимировной Бер, в которой находит человека, способного разделить его взгляды на жизнь. Она из семьи обрусевших немцев, на 14 лет моложе, но все же по меркам 19 века — уже не очень молода. Данные о Елизавете Владимировне в инете противоречивы и вызывают сомнения в полной достоверности. Пишется, что она получила домашнее образование и сдала экстерном экзамены по программе «реальной гимназии». На самом деле реальные гимназии еще в 1872 году, за год до ее рождения, были преобразованы в реальные училища. Дальше больше, родители посылают ее на несколько лет за границу, в Италию и Францию, совершенствоваться в языках. Год отъезда не известен, предположим, что Елизавета сдала экзамены экстерном в 16-летнем возрасте, получается 1889 год. И в этом же году уезжает за границу. Читаем дальше — Елизавета училась на Бестужевских курсах (в СПб) и подружилась с Надеждой Крупской, знакомство продолжалось долгие годы, уже в замужестве они с мужем помогали Ульяновым в эмиграции деньгами, посылками, книгами. Читаем про Крупскую — она училась на Бестужевских курсах в 1889 году и только два месяца. В это время Елизавета Бер должна быть за границей. Как-то не клеится.

В 1891-1894 годах Елизавета преподает в воскресной школе, основанной ее матерью, в Нижнем Новгороде. Значит, два года с 1889 по 1891 Елизавета должна и учиться на Бестужевских курсах, и учиться «два года» за границей. Год знакомства Елизаветы с будущим мужем неизвестен, известно только, что в 1899 году они обвенчались в Казани. Очевидно, что процесс переезда из города в имение затянулся на несколько лет. Владимир Германович, выкупив доли своих братьев и сестер, стал единоличным владельцем имения. До приезда жены в имение он многое подготовил, включая посадку аллеи из 468 деревьев сибирской лиственницы, протяженностью 4 км. Эта романтическая история рассказывается экскурсоводами и описана в инете. Мне только невдомек, лиственница не растет со скоростью бамбука, как саженцы «от горшка два вершка» могли создать эффект аллеи. Словом, красивая легенда для туристов.

На фотографии каменный дом, построенный Владимиром Германовичем и Елизаветой Владимировной в 1904-1907 годах на фундаменте деревянного дома 17 века.

Скучать в деревне образованным и энергичным супругам было некогда. В.Г. избирается уездным предводителем дворянства (с 1905 по 1917 годы) и много сил и времени отдает на обустройство уезда. При его деятельном участии в Тетюшах открылись мужская и женская гимназии, ремесленное училище в селе Монастырское. До сих пор это училище, преобразованное в СПТУ, готовит специалистов для сельского хозяйства. Открывал школы, фельдшерские пункты, дома для детей-сирот. В своем имении Владимир Германович деятельно занялся агрономией. Склон к Волге был террасирован и на террасах был высажен плодовый сад, только яблоневых деревьев было посажено около полутысячи. Для полива использовалась ключевая вода, которую подводили желобами от источников, которые били там же на склоне горы. Также были вырыты три больших пруда на террасах разного уровня, вода каскадами переливалась из верхних прудов в нижние. В пруды запустили форель. Елизавета Владимировна занялась разведением цветов и кустарников. По ее заказам в имение привозились саженцы и семена со всего мира, при доме был разбит зимний сад и оранжерея на пятьсот кадок. В 1907 году был достроен новый дом с электрическим освещением, водопроводом и «центральным» отоплением. Как я понял по поверхностным описаниям в инете: в подвале стояла печь или печи, отапливаемые дровами, горячий воздух поднимался наверх по каналам внутри стен, очевидно, были и дверцы для запуска горячего воздуха в комнаты. Камины в комнатах, при их малом КПД, топились для уюта.

Дискуссия

Еще по теме

Еще по теме

Giulia Montenegro

Журналист

О ПОЕЗДКЕ В РОССИЮ. ЧАСТЬ 2

Про Сочинский рынок

Владимир Веретенников

Журналист

АВАНТЮРНЫЙ РОМАН: КРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Алла Березовская

Журналист

КРУИЗ ПО ВОЛГЕ. ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Вместо эпилога

Алла Березовская

Журналист