Латыши - герои Великой Отечественной войны

21.04.2025

Александр Ржавин

ПАМЯТИ ЯНА АМАТСА

Обелиск на Екабпилсском кладбище

-

Участники дискуссии:

22 -

Последняя реплика:

больше месяца назад

Неутомимый Старец Амвросий напомнил о поисковой и мемориальной работе Яна Яновича Аматса из латвийского города Екабпилс. Мне довелось встретиться с ним несколько раз: это был скромный, но деятельный человек, благодаря которому не забыты многие герои и монументы Екабпилса-Якобштадта, Крустпилса-Кройцбурга и их окрестностей.

Именно от Яна Яновича я узнал о местонахождении некоторых советских воинских памятников, которых даже топокарты не показывали. Некоторые памятные места удалось посетить даже в его сопровождении. Что в советское время, что в национальной Латвии он одинаково бережно относился к исторической памяти, не забывая никого и ничего, что бы ни требовала переменчивая политическая конъюнктура. Поэтому с большой радостью размещаю у себя материал Старца Амвросия, посвящённый статье Яна Аматса о русских солдатах, о которых я тоже когда-то кратко рассказывал в заметке «Памяти жертв крестьяноубийства».

Рассказ Старца Амвросия

Четыре года назад умер наш заочный друг, историк и краевед, почётный гражданин Екабпилса Ян Янович Аматс (Jānis Amats, 1935-2021). Заочный — потому что, к сожалению, так и не удалось пообщаться с ним лично. Ян Янович многие годы был инспектором Екабпилсского района по охране памятников культуры и активным членом Комитета Братских кладбищ. Он проделал большую работу по сохранению и популяризации памятников в родном районе. Конечно, Аматс придерживался патриотических латышских (читай — националистических) взглядов, был участником баррикад 1991 года, членом национального Союза стрелков. Но, думаю, Ян Янович ни в коем случае не одобрил бы продолжающийся уже три года монументоцид советских и русских памятников в Латвии — ведь работа всей его жизни была прямо противоположной.

В этом году Яну Аматсу исполнилось бы 90 лет. В память о нём Старец Амвросий решил перевести его статью «Pilsēta frontes lokā» (Город на линии фронта), опубликованную в 2011 году в местной газете «Krustpils Novadnieks». Это переработка другой его статьи из екабпилсской газеты «Padomju Daugava» 1988 года.

Статья посвящена крайне занимательной и трагичной истории вокруг памятника времён Первой мировой войны на местном кладбище. Офицер с карикатурными усишками, в гневе сжимающий листовку «Долой войну!» — это не кадр из советского фильма про революцию. Это быль, причём случилась она под Екабпилсом ещё в 1916 году, задолго до революции.

Текст Яна Яновича лишь слегка исправлен и дополнен старцеамвросиевыми комментариями.

Город на линии фронта

На Екабпилсском городском кладбище недалеко от больницы находится обелиск. Надпись на нём гласит, что здесь похоронены трое стрелков 3-го Кавказского стрелкового полка — жертвы Российского царского произвола.

Вечер 18 мая 1916 года был солнечным и тёплым. Лес Гегеру неподалёку зеленел в весеннем убранстве. На ближнем фронте царила тишина. Вечернюю тишину на развалинах полумызы Гегеру (полумыза находилась примерно в семи километрах южнее Екабпилса за Бродами) в 20 часов 30 минут прекратил шум. Сурово прозвучала команда, выкрикнутая хорошо тренированным голосом прапорщика Равналичева: «Готовься! Пли!» И резко грянул винтовочный залп. Сражённые пулями, рухнули трое солдат, одетые в серые солдатские шинели.

[С.А.: полумыза Гегеру, она же фольварк Егервальд, он же Егор-Вальд на старых картах — ныне чисто поле в Абельской волости Екабпилсского края. Броды — примыкающий к Екабпилсу с юга посёлок, административный центр Абельской волости. В советское время — посёлок Земгали, центр совхоза «Абели». Часть исторических Бродов давным-давно слилась с Екабпилсом].

Какова была предыстория кровавых событий? В марте 1916 года на Якобштадтском плацдарме русско-германского фронта шли упорные бои. Главнокомандующий Северным фронтом генерал-адъютант Алексей Николаевич Куропаткин планировал прорвать фронт германской 8-й армии (командующий — генерал от инфантерии Отто фон Белов) с далеко идущими целями — занять Поневеж в Литве с дальнейшим наступлением в сторону Варшавы. Но в начале наступления частям 5-й армии (командующий — генерал от кавалерии Василий Иосифович Гурко) на отдельных участках Якобштадтского плацдарма лишь с большими потерями удалось продвинуться на 3-5 километров. Контратаки неприятеля заставили отступить на исходные позиции. У наступления на Северном фронте были и другие цели — сковать германское войско боями в Прибалтике и не допустить переброску немецким командованием дивизий на Западный фронт во Францию, где у Вердена немецкие войска несли потери в боях с англо-французской армией.

[С.А.: речь идёт о провальной Нарочской операции. 8-12 марта 1916 года 5-я армия наносила отвлекающий удар немцам под Якобштадтом, но прорвать эшелонированную оборону не сумела].

Генералы Отто фон Белов (1857-1944) и Василий Иосифович Гурко (1864-1937), сразившиеся в 1916 году под Якобштадтом.

В результате неудачного наступления в 5-й армии усилилась антивоенная пропаганда. Части 6-го Сибирского стрелкового корпуса даже отказались выполнять боевые приказы. Роптали все. Роптали против бессмысленной войны, против неудачных сражений с большими жертвами. Недовольны были и солдаты расположенного на Якобштадтском плацдарме 3-го Кавказского стрелкового полка. В полку появились листовки с призывом остановить кровавую бойню: “Довольно воевать!”, “Нужен мир!”. Содержание листовок было близко каждому солдату. Их обсуждали в подразделениях и на участках фронта, где солдаты отказались идти в наступление. Эти речи дошли и до офицеров, ведь нашлись те, кто донёс о настроениях среди солдат. Назвали имена тех, кто активней всех высказывался против войны.

Утром 18 мая 1916 года командир 3-го Кавказского стрелкового полка полковник Михаил Васильевич Арешев приказал арестовать стрелков полка — ефрейтора Алексея Кузнецова, рядовых Герасима Сериченкова, Григория Ялунина, Алексея Соколова, Семёна Цукура — и предать военно-полевому суду. Приказом 3-му Кавказскому стрелковому полку №141 полковник Арешев назначил председателем военно-полевого суда подполковника Руднева, а членами — капитанов Иванова и Воронцова, штабс-капитанов Бек-Зейналова и Петрова.

[С.А.: Махмуд-ага Бек-Зейналов (1888-после 1920; до 1913 г. был известен как Махмуд-ага Мамед-оглы Зейналов) в ноябре 1916 года был награждён Георгиевским оружием за отличие в бою 29 ноября 1914 года у д. Баргове, где был тяжело ранен и попал в плен. За несколько месяцев до описанных событий Зейналову удалось из плена бежать.

Николай Иванович Руднев (1865-?) служил в полку с 1910 года. В сентябре 1915 года был награждён Георгиевским оружием за отличие 14-15 мая 1915 года при форсировании р. Дубиссы у д. Савдынки.

Сергей Ильич Иванов (1877-?) в октябре 1915 года был контужен, имел орден Св. Анны 4-й ст.

Константин Дорофеевич Воронцов (1881-?), ветеран русско-японской войны, в ноябре 1916 года вместе с Бек-Зейналовым также был награждён Георгиевским оружием за тот же эпизод у Баргове.

Александр Васильевич Петров (1883-?) накануне войны служил полковым адъютантом. Был дважды ранен: в декабре 1914 и в мае 1915 года. Имел ордена Св. Анны 3-й ст. с мечами и Св. Станислава 2-й ст. с мечами].

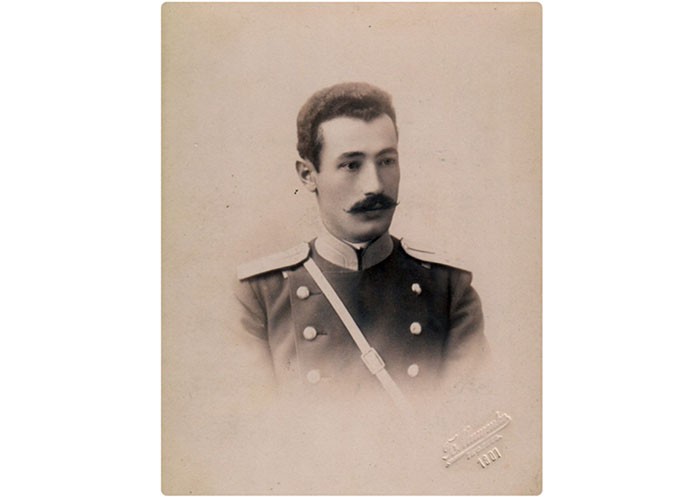

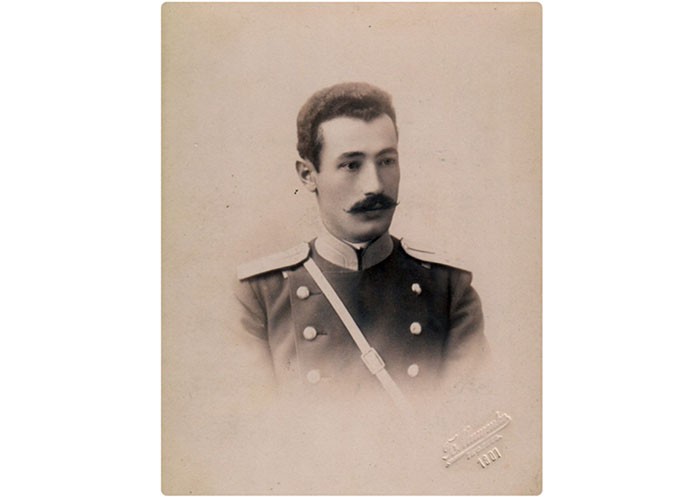

Михаил Васильевич Арешев (1876-после 1921), отдавший мятежных стрелков под суд. Фото 1901 г.

Ефрейтора А. Кузнецова и стрелка Г. Сериченкова обвиняли в умышленном распространении слухов среди солдат полка. Отмечалось, что эти слухи могли вызвать неуверенность в солдатах и беспорядки в полку. “Преступление” стрелков Г. Ялунина, А. Соколова и С. Цукура было таким же как у однополчан, но с формулировкой, что оно совершено по неведению.

Алексей Орлов родился в семье крестьянина деревни Коробки Антоновинской волости Севского уезда Орловской губернии (Брянской области) Андрея Кузнецова 17 марта 1890 года. 15 октября 1911 года Алексей навсегда попрощался с близкими и родной деревней — его призвали на службу в Российскую царскую армию.

Родиной Герасима Сериченкова было сельцо Зыбино Архангельской волости Тульской губернии, где он родился в мае 1884 года. Крестьянин Антон своего сына Герасима проводил в армию 15 октября 1905 года.

Григорий Ялунин был с Урала. Он родился 17 ноября 1893 года в семье крестьянина деревни Буньково Голубковской волости Ирбитского уезда Пермской губернии Семёна Ялунина. В царскую армию Григорий был призван уже после начала Первой мировой войны — в сентябрьскую мобилизацию 1914 года.

Алексей Соколов родился в 1889 году в семье крестьянина села Горбово Тимофеевской волости Ржевского уезда Тверской губернии Андрея Соколова. Его призвали в армию в октябре 1910 года. Был награждён двумя медалями: в память Отечественной войны 1812 года и в честь 300-летия династии Романовых.

[С.А.: Юбилейной медалью «В память 100-летия Отечественной войны 1812 года» награждали, помимо потомков участников той войны, и всех чинов, состоявших 26 августа 1912 года на службе в частях, участвовавших в Отечественной войне. Юбилейной же Романовской медалью награждали вообще всех чинов, состоявших на 21 февраля 1913 года на военной службе. Уверен, такая медаль была и у Кузнецова с Сериченковым].

У Семёна Фомича Цукура колыбель была в селе Малоивановке Адрианопольской волости Славяносербского уезда Екатеринославской губернии. Он родился 20 июля 1885 года и в российской армии служил с 20 июля 1906 года.

[С.А.: в ноябре 1914 года, ещё служа в 65-м Московском пехотном полку, Цукур был ранен под Бабинцом].

Перед военно-полевым судом предстали пять крестьянских парней, пятеро солдат, которые осмелились восстать против российской «военной машины». Заседание военно-полевого суда было кратким. «Тон задавал» полковой адъютант штабс-капитан Бек-Зейналов. На милость нечего было надеяться. Судьи, то есть, господа офицеры, как надёжные опоры самодержавия, единогласно признали подсудимых Алексея Кузнецова, Герасима Сериченкова и Григория Ялунина виновными в подстрекательстве солдат к беспорядкам в полку и, на основании 1-го пункта 246-й статьи 22-го тома Свода законов и 665-й статьи Военно-судебного устава, их приговорили к смертной казни через расстрел. Стрелков Алексея Соколова и Семёна Цукура оправдали, т.к. их вина не была доказана.

Приговор военно-полевого суда немедленно был передан командиру 3-го Кавказского стрелкового полка, и полковник Арешев оставил на приговоре резолюцию: «Приговор суда утверждаю. Приказываю прапорщику Равналичеву исполнить его 18 мая 1916 года в 20 часов 30 минут на развалинах фольварка Егервальд. Командир 3-го Кавказского стрелкового полка полковник Арешев».

После Февральской революции и падения царя в России убитых солдат однополчане перенесли и похоронили на Екабпилсском городском кладбище. На их могиле установили красивый памятник, который и по сей день рассказывает о трагических событиях в прифронтовом городе.

Янис Аматс

12 апреля 2011 года,

в Крустпилсе

Что стало с участниками этого суда?

Командовавший расстрелом прапорщик Николай Александр Ровняличев (ок. 1885-?) осенью 1916 года был тяжело ранен в левую голень с повреждением кости и 2 ноября прибыл в Евангелический полевой лазарет в родной Москве, где его дальнейшие следы теряются.

Георгиевский кавалер полковник Михаил Васильевич Арешев (1876-?) в сентябре 1917 года, т.е. уже при Российской республике, был произведён в генерал-майоры, воевал в Закавказье. Впоследствии — на службе в Армянской Республике, был советником армянской делегации на Парижской мирной конференции 1919 года. В 1921 году был арестован большевиками, дальнейшие следы теряются.

Бек-Зейналов в 1920 году служил в вооружённых силах Азербайджанской Республики, был начальником штаба 2-й пехотной дивизии.

А вот Николай Иванович Руднев, в 1917 году в чине полковника принявший команду над 718-м Розвадовским пехотным полком, продолжил службу в Красной армии. Будучи начальником штаба 3-й армии, в 1920 году он получил в награду золотые часы с надписью: «Честному воину Рабоче-крестьянской Красной Армии». А в 1922 году даже был награждён орденом Красного Знамени.

Об остальных офицерах после 1917 года неизвестно ничего...

П.П.С. Эпитафия на могиле стрелков читается хорошо: «1916. Славным стрѣлкам разстрѣлянным по винѣ царскаго произвола. Товарищи! Ваши святыя имена навсегда запечатлѣются в наших сердцах».

А вот сами «святыя имена» указаны с ошибкой:

«Гѣрасим Сѣвоченко

Семён Кузнецов

Григорий Ялунин»

Памятник в 1950 году был отреставрирован, а по сути — завершён (в 1917 году его только начали строить и, судя по всему, не успели).

П.П.П.С. На том же городском кладбище в Екабпилсе похоронен павший в бою 8 марта 1916 года прапорщик 3-го Кавказского стрелкового полка Михаил Стефанович Соловьёв.

А в сквере у городской гимназии расположена братская могила нижних чинов полка, перезахороненных из окрестных урочищ. Считается, что памятник открыт в сентябре 1915 года, но доказательств этому нет. Во всяком случае, летом 1917 года он уже стоял, т.е. это старейший сохранившийся памятник воинам Первой мировой на территории Латвии!

На сайте gwar.ru сохранились кроки этих старых захоронений со списками известных воинов. Их надо сверить с надписями на памятнике. Не исключено, что часть павших кавказцев до сих пор лежит под Бродами!

Именно от Яна Яновича я узнал о местонахождении некоторых советских воинских памятников, которых даже топокарты не показывали. Некоторые памятные места удалось посетить даже в его сопровождении. Что в советское время, что в национальной Латвии он одинаково бережно относился к исторической памяти, не забывая никого и ничего, что бы ни требовала переменчивая политическая конъюнктура. Поэтому с большой радостью размещаю у себя материал Старца Амвросия, посвящённый статье Яна Аматса о русских солдатах, о которых я тоже когда-то кратко рассказывал в заметке «Памяти жертв крестьяноубийства».

Рассказ Старца Амвросия

Четыре года назад умер наш заочный друг, историк и краевед, почётный гражданин Екабпилса Ян Янович Аматс (Jānis Amats, 1935-2021). Заочный — потому что, к сожалению, так и не удалось пообщаться с ним лично. Ян Янович многие годы был инспектором Екабпилсского района по охране памятников культуры и активным членом Комитета Братских кладбищ. Он проделал большую работу по сохранению и популяризации памятников в родном районе. Конечно, Аматс придерживался патриотических латышских (читай — националистических) взглядов, был участником баррикад 1991 года, членом национального Союза стрелков. Но, думаю, Ян Янович ни в коем случае не одобрил бы продолжающийся уже три года монументоцид советских и русских памятников в Латвии — ведь работа всей его жизни была прямо противоположной.

В этом году Яну Аматсу исполнилось бы 90 лет. В память о нём Старец Амвросий решил перевести его статью «Pilsēta frontes lokā» (Город на линии фронта), опубликованную в 2011 году в местной газете «Krustpils Novadnieks». Это переработка другой его статьи из екабпилсской газеты «Padomju Daugava» 1988 года.

Статья посвящена крайне занимательной и трагичной истории вокруг памятника времён Первой мировой войны на местном кладбище. Офицер с карикатурными усишками, в гневе сжимающий листовку «Долой войну!» — это не кадр из советского фильма про революцию. Это быль, причём случилась она под Екабпилсом ещё в 1916 году, задолго до революции.

Текст Яна Яновича лишь слегка исправлен и дополнен старцеамвросиевыми комментариями.

Город на линии фронта

На Екабпилсском городском кладбище недалеко от больницы находится обелиск. Надпись на нём гласит, что здесь похоронены трое стрелков 3-го Кавказского стрелкового полка — жертвы Российского царского произвола.

Вечер 18 мая 1916 года был солнечным и тёплым. Лес Гегеру неподалёку зеленел в весеннем убранстве. На ближнем фронте царила тишина. Вечернюю тишину на развалинах полумызы Гегеру (полумыза находилась примерно в семи километрах южнее Екабпилса за Бродами) в 20 часов 30 минут прекратил шум. Сурово прозвучала команда, выкрикнутая хорошо тренированным голосом прапорщика Равналичева: «Готовься! Пли!» И резко грянул винтовочный залп. Сражённые пулями, рухнули трое солдат, одетые в серые солдатские шинели.

[С.А.: полумыза Гегеру, она же фольварк Егервальд, он же Егор-Вальд на старых картах — ныне чисто поле в Абельской волости Екабпилсского края. Броды — примыкающий к Екабпилсу с юга посёлок, административный центр Абельской волости. В советское время — посёлок Земгали, центр совхоза «Абели». Часть исторических Бродов давным-давно слилась с Екабпилсом].

Какова была предыстория кровавых событий? В марте 1916 года на Якобштадтском плацдарме русско-германского фронта шли упорные бои. Главнокомандующий Северным фронтом генерал-адъютант Алексей Николаевич Куропаткин планировал прорвать фронт германской 8-й армии (командующий — генерал от инфантерии Отто фон Белов) с далеко идущими целями — занять Поневеж в Литве с дальнейшим наступлением в сторону Варшавы. Но в начале наступления частям 5-й армии (командующий — генерал от кавалерии Василий Иосифович Гурко) на отдельных участках Якобштадтского плацдарма лишь с большими потерями удалось продвинуться на 3-5 километров. Контратаки неприятеля заставили отступить на исходные позиции. У наступления на Северном фронте были и другие цели — сковать германское войско боями в Прибалтике и не допустить переброску немецким командованием дивизий на Западный фронт во Францию, где у Вердена немецкие войска несли потери в боях с англо-французской армией.

[С.А.: речь идёт о провальной Нарочской операции. 8-12 марта 1916 года 5-я армия наносила отвлекающий удар немцам под Якобштадтом, но прорвать эшелонированную оборону не сумела].

Генералы Отто фон Белов (1857-1944) и Василий Иосифович Гурко (1864-1937), сразившиеся в 1916 году под Якобштадтом.

В результате неудачного наступления в 5-й армии усилилась антивоенная пропаганда. Части 6-го Сибирского стрелкового корпуса даже отказались выполнять боевые приказы. Роптали все. Роптали против бессмысленной войны, против неудачных сражений с большими жертвами. Недовольны были и солдаты расположенного на Якобштадтском плацдарме 3-го Кавказского стрелкового полка. В полку появились листовки с призывом остановить кровавую бойню: “Довольно воевать!”, “Нужен мир!”. Содержание листовок было близко каждому солдату. Их обсуждали в подразделениях и на участках фронта, где солдаты отказались идти в наступление. Эти речи дошли и до офицеров, ведь нашлись те, кто донёс о настроениях среди солдат. Назвали имена тех, кто активней всех высказывался против войны.

Утром 18 мая 1916 года командир 3-го Кавказского стрелкового полка полковник Михаил Васильевич Арешев приказал арестовать стрелков полка — ефрейтора Алексея Кузнецова, рядовых Герасима Сериченкова, Григория Ялунина, Алексея Соколова, Семёна Цукура — и предать военно-полевому суду. Приказом 3-му Кавказскому стрелковому полку №141 полковник Арешев назначил председателем военно-полевого суда подполковника Руднева, а членами — капитанов Иванова и Воронцова, штабс-капитанов Бек-Зейналова и Петрова.

[С.А.: Махмуд-ага Бек-Зейналов (1888-после 1920; до 1913 г. был известен как Махмуд-ага Мамед-оглы Зейналов) в ноябре 1916 года был награждён Георгиевским оружием за отличие в бою 29 ноября 1914 года у д. Баргове, где был тяжело ранен и попал в плен. За несколько месяцев до описанных событий Зейналову удалось из плена бежать.

Николай Иванович Руднев (1865-?) служил в полку с 1910 года. В сентябре 1915 года был награждён Георгиевским оружием за отличие 14-15 мая 1915 года при форсировании р. Дубиссы у д. Савдынки.

Сергей Ильич Иванов (1877-?) в октябре 1915 года был контужен, имел орден Св. Анны 4-й ст.

Константин Дорофеевич Воронцов (1881-?), ветеран русско-японской войны, в ноябре 1916 года вместе с Бек-Зейналовым также был награждён Георгиевским оружием за тот же эпизод у Баргове.

Александр Васильевич Петров (1883-?) накануне войны служил полковым адъютантом. Был дважды ранен: в декабре 1914 и в мае 1915 года. Имел ордена Св. Анны 3-й ст. с мечами и Св. Станислава 2-й ст. с мечами].

Михаил Васильевич Арешев (1876-после 1921), отдавший мятежных стрелков под суд. Фото 1901 г.

Ефрейтора А. Кузнецова и стрелка Г. Сериченкова обвиняли в умышленном распространении слухов среди солдат полка. Отмечалось, что эти слухи могли вызвать неуверенность в солдатах и беспорядки в полку. “Преступление” стрелков Г. Ялунина, А. Соколова и С. Цукура было таким же как у однополчан, но с формулировкой, что оно совершено по неведению.

Алексей Орлов родился в семье крестьянина деревни Коробки Антоновинской волости Севского уезда Орловской губернии (Брянской области) Андрея Кузнецова 17 марта 1890 года. 15 октября 1911 года Алексей навсегда попрощался с близкими и родной деревней — его призвали на службу в Российскую царскую армию.

Родиной Герасима Сериченкова было сельцо Зыбино Архангельской волости Тульской губернии, где он родился в мае 1884 года. Крестьянин Антон своего сына Герасима проводил в армию 15 октября 1905 года.

Григорий Ялунин был с Урала. Он родился 17 ноября 1893 года в семье крестьянина деревни Буньково Голубковской волости Ирбитского уезда Пермской губернии Семёна Ялунина. В царскую армию Григорий был призван уже после начала Первой мировой войны — в сентябрьскую мобилизацию 1914 года.

Алексей Соколов родился в 1889 году в семье крестьянина села Горбово Тимофеевской волости Ржевского уезда Тверской губернии Андрея Соколова. Его призвали в армию в октябре 1910 года. Был награждён двумя медалями: в память Отечественной войны 1812 года и в честь 300-летия династии Романовых.

[С.А.: Юбилейной медалью «В память 100-летия Отечественной войны 1812 года» награждали, помимо потомков участников той войны, и всех чинов, состоявших 26 августа 1912 года на службе в частях, участвовавших в Отечественной войне. Юбилейной же Романовской медалью награждали вообще всех чинов, состоявших на 21 февраля 1913 года на военной службе. Уверен, такая медаль была и у Кузнецова с Сериченковым].

У Семёна Фомича Цукура колыбель была в селе Малоивановке Адрианопольской волости Славяносербского уезда Екатеринославской губернии. Он родился 20 июля 1885 года и в российской армии служил с 20 июля 1906 года.

[С.А.: в ноябре 1914 года, ещё служа в 65-м Московском пехотном полку, Цукур был ранен под Бабинцом].

Перед военно-полевым судом предстали пять крестьянских парней, пятеро солдат, которые осмелились восстать против российской «военной машины». Заседание военно-полевого суда было кратким. «Тон задавал» полковой адъютант штабс-капитан Бек-Зейналов. На милость нечего было надеяться. Судьи, то есть, господа офицеры, как надёжные опоры самодержавия, единогласно признали подсудимых Алексея Кузнецова, Герасима Сериченкова и Григория Ялунина виновными в подстрекательстве солдат к беспорядкам в полку и, на основании 1-го пункта 246-й статьи 22-го тома Свода законов и 665-й статьи Военно-судебного устава, их приговорили к смертной казни через расстрел. Стрелков Алексея Соколова и Семёна Цукура оправдали, т.к. их вина не была доказана.

Приговор военно-полевого суда немедленно был передан командиру 3-го Кавказского стрелкового полка, и полковник Арешев оставил на приговоре резолюцию: «Приговор суда утверждаю. Приказываю прапорщику Равналичеву исполнить его 18 мая 1916 года в 20 часов 30 минут на развалинах фольварка Егервальд. Командир 3-го Кавказского стрелкового полка полковник Арешев».

После Февральской революции и падения царя в России убитых солдат однополчане перенесли и похоронили на Екабпилсском городском кладбище. На их могиле установили красивый памятник, который и по сей день рассказывает о трагических событиях в прифронтовом городе.

Янис Аматс

12 апреля 2011 года,

в Крустпилсе

Что стало с участниками этого суда?

Командовавший расстрелом прапорщик Николай Александр Ровняличев (ок. 1885-?) осенью 1916 года был тяжело ранен в левую голень с повреждением кости и 2 ноября прибыл в Евангелический полевой лазарет в родной Москве, где его дальнейшие следы теряются.

Георгиевский кавалер полковник Михаил Васильевич Арешев (1876-?) в сентябре 1917 года, т.е. уже при Российской республике, был произведён в генерал-майоры, воевал в Закавказье. Впоследствии — на службе в Армянской Республике, был советником армянской делегации на Парижской мирной конференции 1919 года. В 1921 году был арестован большевиками, дальнейшие следы теряются.

Бек-Зейналов в 1920 году служил в вооружённых силах Азербайджанской Республики, был начальником штаба 2-й пехотной дивизии.

А вот Николай Иванович Руднев, в 1917 году в чине полковника принявший команду над 718-м Розвадовским пехотным полком, продолжил службу в Красной армии. Будучи начальником штаба 3-й армии, в 1920 году он получил в награду золотые часы с надписью: «Честному воину Рабоче-крестьянской Красной Армии». А в 1922 году даже был награждён орденом Красного Знамени.

Об остальных офицерах после 1917 года неизвестно ничего...

П.П.С. Эпитафия на могиле стрелков читается хорошо: «1916. Славным стрѣлкам разстрѣлянным по винѣ царскаго произвола. Товарищи! Ваши святыя имена навсегда запечатлѣются в наших сердцах».

А вот сами «святыя имена» указаны с ошибкой:

«Гѣрасим Сѣвоченко

Семён Кузнецов

Григорий Ялунин»

Памятник в 1950 году был отреставрирован, а по сути — завершён (в 1917 году его только начали строить и, судя по всему, не успели).

П.П.П.С. На том же городском кладбище в Екабпилсе похоронен павший в бою 8 марта 1916 года прапорщик 3-го Кавказского стрелкового полка Михаил Стефанович Соловьёв.

А в сквере у городской гимназии расположена братская могила нижних чинов полка, перезахороненных из окрестных урочищ. Считается, что памятник открыт в сентябре 1915 года, но доказательств этому нет. Во всяком случае, летом 1917 года он уже стоял, т.е. это старейший сохранившийся памятник воинам Первой мировой на территории Латвии!

На сайте gwar.ru сохранились кроки этих старых захоронений со списками известных воинов. Их надо сверить с надписями на памятнике. Не исключено, что часть павших кавказцев до сих пор лежит под Бродами!

Дискуссия

Еще по теме

Еще по теме

Александр Филей

Латвийский русский филолог

ИСХОД ИЛИ НЕИСХОД

Немного истории

Юрий Иванович Кутырев

Неравнодушный человек, сохранивший память и совесть.

ЯНИС ЯНОВИЧ РОЗЕ. КАВАЛЕР ОРДЕНА СЛАВЫ ВСЕХ ТРЁХ СТЕПЕНЕЙ

Янис Янович Розе - единственный латыш, награждённый орденом Славы всех 3-х степеней.

Александр Ржавин

АЛЬФРЕД ЯНОВИЧ СПАЛВА

Батальонный комиссар 1-го латышского рабочего стрелкового полка.

Сергей Рижский

НАСТОЯЩИЕ ГЕРОИ ПРИБАЛТИКИ

За которых не стыдно