Наука и жизнь

10.06.2015

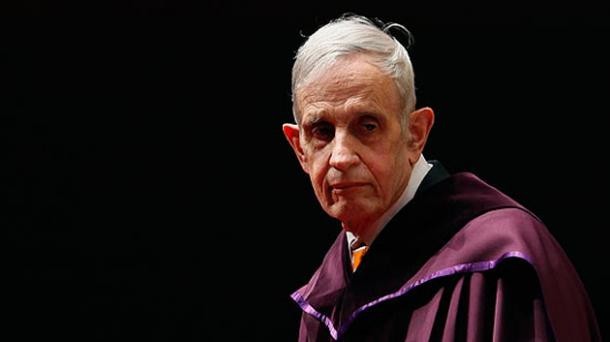

Наследие Джона Нэша

Математическая теория со стратегическим смыслом

-

Участники дискуссии:

819 -

Последняя реплика:

больше месяца назад

Джон Нэш-младший, чья жизнь была изложена в книге и фильме с одноименным названием, получившем Оскар, A Beautiful Mind (Игры разума), погиб в автомобильной катастрофе 24 мая вместе со своей женой. Они только что вернулись из Норвегии, где Нэш был награжден престижной премией Абеля за вклад в области теории дифференциальных уравнений.

Наиболее известным Нэш является благодаря своим работам в области теории игр — где он изучал взаимодействие между игроками и стратегии принятия решений между различными рациональными игроками. Работы Нэша, в частности, "Равновесие Нэша", послужили фундаментальной основой для понятий в этой области.

Являясь математической в основе, работа Нэша в теории игр имеет далеко идущие последствия, которые выходят за рамки области количественных теорий, меняя понимание человеческой психологии, мировой торговли и даже стратегического прогнозирования.

Основой нашего (Stratfor) аналитического взгляда на мир являются геополитические рамки, сквозь которые мы смотрим на ограниченность и последствия действий мировых лидеров, глобальных предприятий и других субъектов. Ограничения, налагаемые на эти различные субъекты, в значительной степени разнятся. Но будь то военные трудности, с которыми столкнулась Украина или геологические ограничения, с которыми сталкиваются в Японии, эти условия ограничивают действия глобального игрока, которые он может совершить. Используя работу Нэша в теории игр, мы можем лучше анализировать и понимать рамки, в которых мировые лидеры и государства будут действовать, реагировать и принимать решения на будущее.

Приложение теории игр к проблеме ядерного сдерживания

Теория игр возникла как результат сотрудничества экономистов с математиками. Изначально, многие из ее наиболее важных приложений можно было найти в положениях стратегического и тактического военного мышления. "Равновесие Нэша" описывает исход, в котором игрок не может уклониться от своей стратегии для достижения наиболее выгодного результата. По сути, равновесие является его лучшим ответом на стратегию любого другого игрока.

Несмотря на то, что такой исход кажется очевидным, концепция равновесия Нэша непосредственно сформировала стратегию ядерного противостояния США и Советского Союза во время холодной войны. В обеих странах, участвовавших в ядерном противостоянии на протяжении всего этого периода, Генри Киссинджер, Роберт Макнамара и другие лидеры использовали понятие Нэша, чтобы оправдать свое решение не наносить превентивный ядерный удар, потому что на это действие последует ответный удар, который будет гарантировать взаимное уничтожение. Отклонение от начальной стратегии ненападения будет проигрышным для обеих сторон.

Линия размышлений Нэша, сформулированная в подобных терминах выглядит довольно просто. Однако, при приложении к большинству реальных ситуаций, теория игр, а также ее оптимальные стратегии и развязки, зависят от того, как аналитик транслирует сложность происходящего в рамки строгих правил и границы «игры».

Для того, чтобы разобраться с этой сложностью, нам может помочь взгляд на упрощенную версию игры в ядерную угрозу времен холодной войны. Давайте предположим, что в начале каждого дня лидер страны может принять решение либо атаковать, либо не нападать. Если один лидер решает атаковать, другой лидер должен решить, следует ли принять ответные меры.

Как показано выше, вариант, когда ни один лидер не может изменить свою стратегию, чтобы получить преимущество (равновесие по Нэшу) будет, если ни одна из стран не нанесет удар первой. Если одна из сторон начинает ядерный конфликт, а вторая принимает ответные меры, инициатору конфликта было бы лучше, чтобы он никогда не сделал первый пуск. Даже если удар возмездия не произошел, злоумышленник, который инициировал конфликт, не может гарантировать, что он уничтожил весь ядерный арсенал противника, оставаясь открытым для ответного удара.

Когда правила и условия задаются таким образом, легко понять, почему первоначальная ядерный удар никогда не будет наиболее выгодным решением для обеих сторон. Но этот результат в значительной степени является концепцией, о которой договорились участники игры. Альтернативный набор правил соответствует классической "дилемме заключенного", в которой обе стороны должны принять решение атаковать или не атаковать, не зная, что в это же самое время будет делать другая сторона, как другая сторона будет реагировать. В этой версии ядерной игры, доминирующей стратегией для обеих сторон будет фактически по умолчанию ядерная атака. Независимо от того, что другой игрок решает, обеим сторонам лучше атаковать. Равновесие по Нэшу здесь — это стратегия агрессии.

.jpg)

Для мировых лидеров, этот сценарий принятия решений воспроизводится бесконечно — каждый день, каждый час и каждую минуту. Если учесть эту цикличность, эмпирические данные свидетельствуют о том, что один из лучших курсов действия — это следовать стратегии "око за око". Исходя из нее, каждый раз после очередного акта игры, игрок должен просто копировать то, что другая сторона сделала в предыдущем раунде. Эта стратегия имеет свои собственные проблемы в применении, но с каждой дополнительной сложностью меняется и предложенный сценарий, и его условия.

Еще одна сложностью в сценарии ядерного сдерживания или стратегического мышления заключается в том, что часто принятие решения является открытым для интерпретации. Если изменить условия, в которых находятся обе стороны, то соответственно изменится и исход игры и стратегии, которые обе стороны применяют. Примером такой ситуации было бы, если бы Советский Союз или Соединенные Штаты столкнулись с реальной угрозой, единственным ответом на которую мог бы быть только ядерный удар.

Несмотря на эти ограничения, теория игр представляет собой основу, позволяющую оценить потенциальные стратегии и исходы в различных политических «играх», таких, как, например, использование ядерного оружия. За отсутствием других средств, это ценный инструмент для анализа поставленных задач и правильного определения ограничений, влияющих на действия и возможные стратегии игроков и, самое главное, как игроки будут реагировать, когда изменятся базовые обстоятельства.

ОПЕК и добыча нефти

В дополнение к изложенным сценариям возможных ядерных катастроф, работа Нэша также повлияла, на то как мир понимает и реагирует на экономические катастрофы. После коллапса мировых цен на нефть в июне 2014 года, бизнес-лидеры и государства энергопроизводители попытались оценить стратегию Саудовской Аравии в области цен на нефть и объемов добычи. В прошлом — и совсем недавно, в 2008 г. — саудовцы часто поддерживали высокие мировые цены на нефть, организовывая сокращение объемов добычи стран ОПЕК.

Тем не менее, недавняя политика Саудовской Аравии была тому полная противоположность. Вместо того, чтобы ограничивать свою добычу, Саудовская Аравия увеличила экспорт до самого высокого уровня с 2005 года, экспортируя почти 7,9 млн баррелей нефти в день. Причина новой стратегии Саудовской Аравии не секрет: обстоятельства изменились.

Падение цен на нефть в конце первого десятилетия 21-го века было в значительной степени результатом сокращения мирового спроса, как результат глобального финансового кризиса. В этой экономической ситуации, когда Саудовская Аравия и ОПЕК решили сократить уровень добычи нефти, чтобы поднять цены, не было никакого непосредственного ответа от любых других производителей.

Производство нефти за пределами ОПЕК в то время было либо вялым, либо имело тенденцию к снижению, и производители были не в состоянии заполнить брешь, оставленную после недопоставок ОПЕК. Таким образом, ОПЕК, подымая цену на нефть путем сокращения экспорта, не получила реакции от других производителей, что сделало подобную стратегию оптимальной для Саудовской Аравии.

Недавнее падение цен, однако, было иным. Это произошло не из-за сокращения спроса, а из-за перенасыщения рынка добычи нефти, причиной которого было в основном начало добычи сланцевой нефти в Северной Америке. В этой новой энергетической ситуации, другие производители были в состоянии реагировать на спад в добычи нефти, производя больше. Короче говоря, Саудовская Аравия лишь повредила бы себе, отклоняясь от своей нынешней стратегии выхода из кризиса.

Сокращая производство и удерживая относительно высокие цены, Саудовская Аравия и ОПЕК только бы стимулировали Северную Америку, и других производителей инвестировать в новые производственные возможности. И хотя это слабая стратегия со стороны Саудовской Аравии, есть мало оснований думать, что они отклонятся от нее до тех пор, пока не произойдет структурный сдвиг в игре.

Некоторые нефтяные аналитики советуют Саудовской Аравии преследовать другую стратегию: сокращать производство и отказаться от некоторой доли рынка, чтобы помочь сохранить стабильность в ряде арабских государств, бюджеты которых привязаны к высоким ценам на нефть. Следуя подобному мышлению, Саудовская стратегия поднимается на более высокий уровень, который основан не только на чисто экономических расчетах. Однако аргументация Stratfor опровергает это, утверждая, что фактически забота Саудовской Аравии о других членах ОПЕК относительно ограничена.

Глядя на ближайшее окружение Саудовской Аравии, можно найти страны, которые либо финансово обеспечены, независимо от низких цен на нефть (Кувейт, Оман, Объединенные Арабские Эмираты и Катар), либо являются чистыми импортерами энергии (Египет, Иордания и Израиль), которым выгодны низкие цены. Единственным исключением является Йемен, который имеет свой собственный ряд проблем, не связанных с ценой на нефть.

Греция, Европа, МВФ и лобовые столкновения

Другой пример, в котором можно увидеть пользу от применения теории игр является дискуссия между правительством Греции, Европейской Комиссией, Международным валютным фондом и Европейским центральным банком. В расчетах Афин есть несомненный фактор из теории игр, потому что министр финансов Греции Янис Варуфакис — это экономист. Варуфакис написал свою диссертацию по теории игр и несколько книг на эту тему, исследуя ее применение в политической экономии.

Один из существующих способов взглянуть на эту игру — это посмотреть на нее сквозь призму так называемой "Игры цыпленка". В этой игре, два водителя быстро движутся друг другу на встречу, ожидая от другого не дрогнет ли он и не свернет ли с курса. Если оба не отвернут, оба водителя погибнут — явно неблагоприятный исход. Если только один водитель отвернет, водитель, который не свернул доказывает свою решимость и побеждает. Если оба гонщика свернули, это лучше, чем только один свернул, но не так хорошо, как выдержать до конца и "победить".

.jpg)

В этой игре есть два равновесия по Нэшу в обеих перестановках, когда один игрок сворачивает, а другой нет. В любом случае, водителю, который не свернет будет хуже, чем если бы он свернул, в то время как тот, кто свернул был бы мертв, если бы он этого не сделал. Однако, разница между "Игрой цыпленка" и "Дилеммой заключенного" (где оптимальной стратегией в любом случае является, чтобы всегда идти против другого), что в "Игре Цыпленка", ни постоянное "сворачивание в сторону", ни постоянное "всегда не сворачивание" не является оптимальной стратегией. (Несколько возможных оптимумов в зависимости от обстоятельств?)

В переговорах Греции с кредиторами и европейскими лидерами по выводу страны из кризиса, обе стороны вступили в "Игру Цыпленка" и ни одна из сторон не готова изменить свое поведение. Европейская комиссия, Международный валютный фонд и Европейский центральный банк все пытаются сохранить статус-кво, сохраняя программу реформ, навязанную Греции, которая, по их мнению, в конечном счете приведет к погашению их займов. Греческое правительство пытается избежать реформ, полагая, что долги и реформы вместе задушат их экономику. Афины считают, что прощение долга будет более производительным решением.

В некотором смысле, обе стороны ехали длительное время лоб в лоб навстречу друг к другу, и теперь, если никто не свернет, будет столкновение — выход Греции из еврозоны, как результат. В конечном счете, однако, скорее всего, будет разыгран сценарий, такой что обе стороны отложат в сторону вариант оптимальный для себя и достигнут компромисса. В обоих вариантах, в "Игре Цыпленка" и в "Дилемме заключенного", ни одна из сторон не в состоянии общаться или вести переговоры с другой. Ключевым отличием европейских переговоров является то, что обе стороны могут оценить и отреагировать на позицию другого.

Варуфакис и греки делают ставку на перспективу, что с греческим выходом из Европейского Союза будет установлен политически опасный прецедент для организации, который Брюссель должен избегать. Бросая вызов, и, возможно, изменяя восприятие валютного союза еврозоны, выход Греции может внезапно превратить конгломерат в нечто не более, чем набор механизмов обменного курса, который страны могут покинуть по собственной воле, подрывая доверие евровалюты.

Варуфакис уверен, что экономические лидеры Европы будут избегать этого любой ценой, и в конечном итоге компромисс с Грецией будет достигнут. С точки зрения игры, Афины считают, что Брюссель свернет. Греция просто играла в эту игру в феврале, когда договаривалась об отсрочке с Международным валютным фондом, Европейским центральным банком и Европейской комиссией.

В это же время, против греческой позиции, Вольфганг Шойбле, немецкий министр финансов выдвинул аргумент, что греческий выход из еврозоны — это не критично для Европы, и что это вариант по-прежнему на столе переговоров. Однако канцлер Германии Ангела Меркель, которая, возможно, более обеспокоена перспективой попадания Греции под российское влияние, если ее выгонят из еврозоны, а также потенциальными последствиями для Ирландии, Испании и Италии, скорее всего сделает все возможное, чтобы достигнуть соглашения с Грецией.

Эта разница в немецких мнениях подчеркивает одну из основных трудностей применения теории игр к реальным событиям: понимание того, что является выигрышем для других игроков. Оба Шойбле и Меркель имеют совершенно разные допуски на перспективу выхода Греции из союза и степень проведения необходимых реформ. Это создает дополнительные трудности для Афин, чтобы оценить истинную позицию Берлина и его готовность пойти на уступки в проведении реформ.

Хотя Джон Нэш-младший, не был изобретателем теории игр, его влияние на эту область имело далеко идущие последствия. Он формализовал различие между кооперативными играми и некооперативными играми. Хотя примеры, обсуждаемые здесь в основном подпадают под определение некооперативных игр, коалиции, сформированные в таких союзах, как НАТО или еврозона часто попадают под статус кооперативных.

Как геополитика, так и теория игр основываются на допущении, что страны и лица, принимающие решения, в частности, лидеры, которые не находились бы на своем месте, если бы они были некомпетентны, являются рациональными субъектами, реагирующими на свои ограничения. Теория игр, как геополитика, занижает роль отдельной личности при прогнозировании результата и утверждает, что рациональный игрок должен следовать правилам игры или реагировать на геополитические ограничения.

Определяя эти ограничения, мы начинаем понимать правила этой игры. Конечно, проблема состоит в размещении процесса принятия решений в мире в систему аксиом, чтобы точно определить правила игры. Такой процесс никогда не будет полностью точным, и почти невозможно описать каждую переменную в игре. Тем не менее, работа Нэша предоставила нам инструмент для более убедительного понимания аспектов глобальных событий.

По материалам Stratfor

Источник

Наиболее известным Нэш является благодаря своим работам в области теории игр — где он изучал взаимодействие между игроками и стратегии принятия решений между различными рациональными игроками. Работы Нэша, в частности, "Равновесие Нэша", послужили фундаментальной основой для понятий в этой области.

Являясь математической в основе, работа Нэша в теории игр имеет далеко идущие последствия, которые выходят за рамки области количественных теорий, меняя понимание человеческой психологии, мировой торговли и даже стратегического прогнозирования.

Основой нашего (Stratfor) аналитического взгляда на мир являются геополитические рамки, сквозь которые мы смотрим на ограниченность и последствия действий мировых лидеров, глобальных предприятий и других субъектов. Ограничения, налагаемые на эти различные субъекты, в значительной степени разнятся. Но будь то военные трудности, с которыми столкнулась Украина или геологические ограничения, с которыми сталкиваются в Японии, эти условия ограничивают действия глобального игрока, которые он может совершить. Используя работу Нэша в теории игр, мы можем лучше анализировать и понимать рамки, в которых мировые лидеры и государства будут действовать, реагировать и принимать решения на будущее.

Приложение теории игр к проблеме ядерного сдерживания

Теория игр возникла как результат сотрудничества экономистов с математиками. Изначально, многие из ее наиболее важных приложений можно было найти в положениях стратегического и тактического военного мышления. "Равновесие Нэша" описывает исход, в котором игрок не может уклониться от своей стратегии для достижения наиболее выгодного результата. По сути, равновесие является его лучшим ответом на стратегию любого другого игрока.

Несмотря на то, что такой исход кажется очевидным, концепция равновесия Нэша непосредственно сформировала стратегию ядерного противостояния США и Советского Союза во время холодной войны. В обеих странах, участвовавших в ядерном противостоянии на протяжении всего этого периода, Генри Киссинджер, Роберт Макнамара и другие лидеры использовали понятие Нэша, чтобы оправдать свое решение не наносить превентивный ядерный удар, потому что на это действие последует ответный удар, который будет гарантировать взаимное уничтожение. Отклонение от начальной стратегии ненападения будет проигрышным для обеих сторон.

Линия размышлений Нэша, сформулированная в подобных терминах выглядит довольно просто. Однако, при приложении к большинству реальных ситуаций, теория игр, а также ее оптимальные стратегии и развязки, зависят от того, как аналитик транслирует сложность происходящего в рамки строгих правил и границы «игры».

Для того, чтобы разобраться с этой сложностью, нам может помочь взгляд на упрощенную версию игры в ядерную угрозу времен холодной войны. Давайте предположим, что в начале каждого дня лидер страны может принять решение либо атаковать, либо не нападать. Если один лидер решает атаковать, другой лидер должен решить, следует ли принять ответные меры.

Как показано выше, вариант, когда ни один лидер не может изменить свою стратегию, чтобы получить преимущество (равновесие по Нэшу) будет, если ни одна из стран не нанесет удар первой. Если одна из сторон начинает ядерный конфликт, а вторая принимает ответные меры, инициатору конфликта было бы лучше, чтобы он никогда не сделал первый пуск. Даже если удар возмездия не произошел, злоумышленник, который инициировал конфликт, не может гарантировать, что он уничтожил весь ядерный арсенал противника, оставаясь открытым для ответного удара.

Когда правила и условия задаются таким образом, легко понять, почему первоначальная ядерный удар никогда не будет наиболее выгодным решением для обеих сторон. Но этот результат в значительной степени является концепцией, о которой договорились участники игры. Альтернативный набор правил соответствует классической "дилемме заключенного", в которой обе стороны должны принять решение атаковать или не атаковать, не зная, что в это же самое время будет делать другая сторона, как другая сторона будет реагировать. В этой версии ядерной игры, доминирующей стратегией для обеих сторон будет фактически по умолчанию ядерная атака. Независимо от того, что другой игрок решает, обеим сторонам лучше атаковать. Равновесие по Нэшу здесь — это стратегия агрессии.

.jpg)

Для мировых лидеров, этот сценарий принятия решений воспроизводится бесконечно — каждый день, каждый час и каждую минуту. Если учесть эту цикличность, эмпирические данные свидетельствуют о том, что один из лучших курсов действия — это следовать стратегии "око за око". Исходя из нее, каждый раз после очередного акта игры, игрок должен просто копировать то, что другая сторона сделала в предыдущем раунде. Эта стратегия имеет свои собственные проблемы в применении, но с каждой дополнительной сложностью меняется и предложенный сценарий, и его условия.

Еще одна сложностью в сценарии ядерного сдерживания или стратегического мышления заключается в том, что часто принятие решения является открытым для интерпретации. Если изменить условия, в которых находятся обе стороны, то соответственно изменится и исход игры и стратегии, которые обе стороны применяют. Примером такой ситуации было бы, если бы Советский Союз или Соединенные Штаты столкнулись с реальной угрозой, единственным ответом на которую мог бы быть только ядерный удар.

Несмотря на эти ограничения, теория игр представляет собой основу, позволяющую оценить потенциальные стратегии и исходы в различных политических «играх», таких, как, например, использование ядерного оружия. За отсутствием других средств, это ценный инструмент для анализа поставленных задач и правильного определения ограничений, влияющих на действия и возможные стратегии игроков и, самое главное, как игроки будут реагировать, когда изменятся базовые обстоятельства.

ОПЕК и добыча нефти

В дополнение к изложенным сценариям возможных ядерных катастроф, работа Нэша также повлияла, на то как мир понимает и реагирует на экономические катастрофы. После коллапса мировых цен на нефть в июне 2014 года, бизнес-лидеры и государства энергопроизводители попытались оценить стратегию Саудовской Аравии в области цен на нефть и объемов добычи. В прошлом — и совсем недавно, в 2008 г. — саудовцы часто поддерживали высокие мировые цены на нефть, организовывая сокращение объемов добычи стран ОПЕК.

Тем не менее, недавняя политика Саудовской Аравии была тому полная противоположность. Вместо того, чтобы ограничивать свою добычу, Саудовская Аравия увеличила экспорт до самого высокого уровня с 2005 года, экспортируя почти 7,9 млн баррелей нефти в день. Причина новой стратегии Саудовской Аравии не секрет: обстоятельства изменились.

Падение цен на нефть в конце первого десятилетия 21-го века было в значительной степени результатом сокращения мирового спроса, как результат глобального финансового кризиса. В этой экономической ситуации, когда Саудовская Аравия и ОПЕК решили сократить уровень добычи нефти, чтобы поднять цены, не было никакого непосредственного ответа от любых других производителей.

Производство нефти за пределами ОПЕК в то время было либо вялым, либо имело тенденцию к снижению, и производители были не в состоянии заполнить брешь, оставленную после недопоставок ОПЕК. Таким образом, ОПЕК, подымая цену на нефть путем сокращения экспорта, не получила реакции от других производителей, что сделало подобную стратегию оптимальной для Саудовской Аравии.

Недавнее падение цен, однако, было иным. Это произошло не из-за сокращения спроса, а из-за перенасыщения рынка добычи нефти, причиной которого было в основном начало добычи сланцевой нефти в Северной Америке. В этой новой энергетической ситуации, другие производители были в состоянии реагировать на спад в добычи нефти, производя больше. Короче говоря, Саудовская Аравия лишь повредила бы себе, отклоняясь от своей нынешней стратегии выхода из кризиса.

Сокращая производство и удерживая относительно высокие цены, Саудовская Аравия и ОПЕК только бы стимулировали Северную Америку, и других производителей инвестировать в новые производственные возможности. И хотя это слабая стратегия со стороны Саудовской Аравии, есть мало оснований думать, что они отклонятся от нее до тех пор, пока не произойдет структурный сдвиг в игре.

Некоторые нефтяные аналитики советуют Саудовской Аравии преследовать другую стратегию: сокращать производство и отказаться от некоторой доли рынка, чтобы помочь сохранить стабильность в ряде арабских государств, бюджеты которых привязаны к высоким ценам на нефть. Следуя подобному мышлению, Саудовская стратегия поднимается на более высокий уровень, который основан не только на чисто экономических расчетах. Однако аргументация Stratfor опровергает это, утверждая, что фактически забота Саудовской Аравии о других членах ОПЕК относительно ограничена.

Глядя на ближайшее окружение Саудовской Аравии, можно найти страны, которые либо финансово обеспечены, независимо от низких цен на нефть (Кувейт, Оман, Объединенные Арабские Эмираты и Катар), либо являются чистыми импортерами энергии (Египет, Иордания и Израиль), которым выгодны низкие цены. Единственным исключением является Йемен, который имеет свой собственный ряд проблем, не связанных с ценой на нефть.

Греция, Европа, МВФ и лобовые столкновения

Другой пример, в котором можно увидеть пользу от применения теории игр является дискуссия между правительством Греции, Европейской Комиссией, Международным валютным фондом и Европейским центральным банком. В расчетах Афин есть несомненный фактор из теории игр, потому что министр финансов Греции Янис Варуфакис — это экономист. Варуфакис написал свою диссертацию по теории игр и несколько книг на эту тему, исследуя ее применение в политической экономии.

Один из существующих способов взглянуть на эту игру — это посмотреть на нее сквозь призму так называемой "Игры цыпленка". В этой игре, два водителя быстро движутся друг другу на встречу, ожидая от другого не дрогнет ли он и не свернет ли с курса. Если оба не отвернут, оба водителя погибнут — явно неблагоприятный исход. Если только один водитель отвернет, водитель, который не свернул доказывает свою решимость и побеждает. Если оба гонщика свернули, это лучше, чем только один свернул, но не так хорошо, как выдержать до конца и "победить".

.jpg)

В этой игре есть два равновесия по Нэшу в обеих перестановках, когда один игрок сворачивает, а другой нет. В любом случае, водителю, который не свернет будет хуже, чем если бы он свернул, в то время как тот, кто свернул был бы мертв, если бы он этого не сделал. Однако, разница между "Игрой цыпленка" и "Дилеммой заключенного" (где оптимальной стратегией в любом случае является, чтобы всегда идти против другого), что в "Игре Цыпленка", ни постоянное "сворачивание в сторону", ни постоянное "всегда не сворачивание" не является оптимальной стратегией. (Несколько возможных оптимумов в зависимости от обстоятельств?)

В переговорах Греции с кредиторами и европейскими лидерами по выводу страны из кризиса, обе стороны вступили в "Игру Цыпленка" и ни одна из сторон не готова изменить свое поведение. Европейская комиссия, Международный валютный фонд и Европейский центральный банк все пытаются сохранить статус-кво, сохраняя программу реформ, навязанную Греции, которая, по их мнению, в конечном счете приведет к погашению их займов. Греческое правительство пытается избежать реформ, полагая, что долги и реформы вместе задушат их экономику. Афины считают, что прощение долга будет более производительным решением.

В некотором смысле, обе стороны ехали длительное время лоб в лоб навстречу друг к другу, и теперь, если никто не свернет, будет столкновение — выход Греции из еврозоны, как результат. В конечном счете, однако, скорее всего, будет разыгран сценарий, такой что обе стороны отложат в сторону вариант оптимальный для себя и достигнут компромисса. В обоих вариантах, в "Игре Цыпленка" и в "Дилемме заключенного", ни одна из сторон не в состоянии общаться или вести переговоры с другой. Ключевым отличием европейских переговоров является то, что обе стороны могут оценить и отреагировать на позицию другого.

Варуфакис и греки делают ставку на перспективу, что с греческим выходом из Европейского Союза будет установлен политически опасный прецедент для организации, который Брюссель должен избегать. Бросая вызов, и, возможно, изменяя восприятие валютного союза еврозоны, выход Греции может внезапно превратить конгломерат в нечто не более, чем набор механизмов обменного курса, который страны могут покинуть по собственной воле, подрывая доверие евровалюты.

Варуфакис уверен, что экономические лидеры Европы будут избегать этого любой ценой, и в конечном итоге компромисс с Грецией будет достигнут. С точки зрения игры, Афины считают, что Брюссель свернет. Греция просто играла в эту игру в феврале, когда договаривалась об отсрочке с Международным валютным фондом, Европейским центральным банком и Европейской комиссией.

В это же время, против греческой позиции, Вольфганг Шойбле, немецкий министр финансов выдвинул аргумент, что греческий выход из еврозоны — это не критично для Европы, и что это вариант по-прежнему на столе переговоров. Однако канцлер Германии Ангела Меркель, которая, возможно, более обеспокоена перспективой попадания Греции под российское влияние, если ее выгонят из еврозоны, а также потенциальными последствиями для Ирландии, Испании и Италии, скорее всего сделает все возможное, чтобы достигнуть соглашения с Грецией.

Эта разница в немецких мнениях подчеркивает одну из основных трудностей применения теории игр к реальным событиям: понимание того, что является выигрышем для других игроков. Оба Шойбле и Меркель имеют совершенно разные допуски на перспективу выхода Греции из союза и степень проведения необходимых реформ. Это создает дополнительные трудности для Афин, чтобы оценить истинную позицию Берлина и его готовность пойти на уступки в проведении реформ.

Хотя Джон Нэш-младший, не был изобретателем теории игр, его влияние на эту область имело далеко идущие последствия. Он формализовал различие между кооперативными играми и некооперативными играми. Хотя примеры, обсуждаемые здесь в основном подпадают под определение некооперативных игр, коалиции, сформированные в таких союзах, как НАТО или еврозона часто попадают под статус кооперативных.

Как геополитика, так и теория игр основываются на допущении, что страны и лица, принимающие решения, в частности, лидеры, которые не находились бы на своем месте, если бы они были некомпетентны, являются рациональными субъектами, реагирующими на свои ограничения. Теория игр, как геополитика, занижает роль отдельной личности при прогнозировании результата и утверждает, что рациональный игрок должен следовать правилам игры или реагировать на геополитические ограничения.

Определяя эти ограничения, мы начинаем понимать правила этой игры. Конечно, проблема состоит в размещении процесса принятия решений в мире в систему аксиом, чтобы точно определить правила игры. Такой процесс никогда не будет полностью точным, и почти невозможно описать каждую переменную в игре. Тем не менее, работа Нэша предоставила нам инструмент для более убедительного понимания аспектов глобальных событий.

По материалам Stratfor

Источник

Дискуссия

Еще по теме

Еще по теме