Как это было

29.01.2017

Александр Гильман

Механик рефрижераторных поездов

Наша семья и тоталитарные режимы — 4

-

Участники дискуссии:

1339 -

Последняя реплика:

больше месяца назад

Окончание. Начало здесь

Канск

В 1946 году нашим удалось перебраться в Канск — в судьбе ссыльных наступили перемены к лучшему. Тогда можно было написать заявление с просьбой перевести в более цивилизованную местность, и оно обычно удовлетворялось.

Это был большой город, в нем тогда жило более 60 000 человек, в том числе много ссыльных. В городе работало несколько больших заводов, он был расположен на железнодорожной магистрали, что для Сибири является важнейшим признаком цивилизации.

Канск стал настоящей Меккой для ссыльных латвийских евреев — их там поселилось, вероятно, несколько сот человек. Скорее всего, это произошло потому, что многие эшелоны из Латвии имели местом назначения Канск. Ссыльные прожили там несколько недель летом 1941 года, потом были переселены дальше в сибирскую глухомань и стремились вернуться в Канск, как центр цивилизации. Практически все они умудрились устроиться на конторские должности и жили примерно как прочие советские люди — очень бедно, но не голодая. Овощи приходилось выращивать самим и заготавливать на зиму — я до сих пор не могу жить без квашеной капусты и соленых огурцов.

В то время было ощущение, что Сибирь — это навсегда. В лучшем случае удастся вырваться во внешний мир детям. Приятельница бабушки, учительница Тина Берз разговаривала с внуком на французском — дескать, ребенку важно знать языки... На нее смотрели как на ненормальную. Сегодня этот внук профессор в Иерусалиме — оказалось, что бабка была права.

Уже в Канске восстановились связи с родственниками, оказавшимися за границей. Можно было и посылки от них получать. Но рассказать Лиде, что мы лишены права вернуться, было нельзя, и она недоумевала, чем это нам так понравилось в Сибири.

Бабушка после высылки работала мало, здоровье ее подводило. А вот дед работал юристом вплоть до возвращения в Ригу — до 74 лет. Папа тоже был юрисконсультом — в адвокатуру ссыльных не принимали. Он обслуживал несколько предприятий, объезжая их летом на велосипеде.

Все разговоры, что я потом слышал о Канске, свидетельствовали о том, что люди жили дружно и весело. Жизнь была намного более благополучной, чем в страшные первые годы депортации.

.jpg)

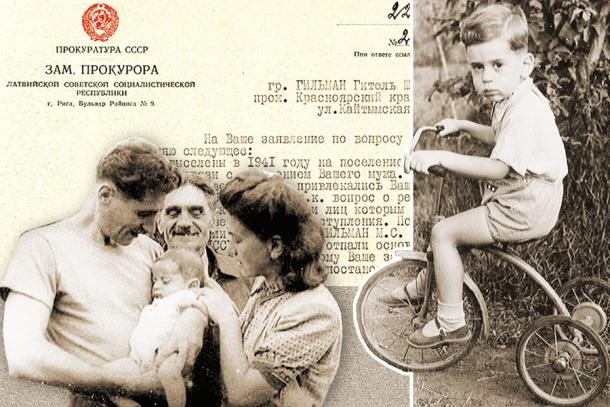

Середина 50-х, Канск. Обратите внимание — дед в костюме и галстуке. Он — юрист, положение обязывает.

Приятно, что можно было смело общаться, не опасаясь доносов — все свои, уже однажды высланные. Проблемы были связаны не столько с положением ссыльных, сколько с общими советскими невзгодами. Например, непосредственно перед смертью Сталина была сильная антисемитская кампания, связанная с «делом врачей». Мама как раз решила поменять работу — и никак не могла найти новую, евреев не брали.

Образовалось много молодых семей. У меня есть друзья, с кем общаюсь по сей день, — они родились в Канске. Молодежь заканчивала школы, поступала в вузы — это допускалось режимом. Вспоминают, что рижские евреи создали в Канске сильную команду по настольному теннису. Эта игра была настолько популярной на довоенных дачах, что сорокалетние дядьки могли соперничать с молодежью и ездили на соревнования по всему Красноярскому краю.

Мои родители были шапочно знакомы в Риге во время учебы в университете на юридическом. Мама прилежно училась, а отца больше интересовала политика, он даже провел один год в Париже, где на демонстрации ходил чаще, чем на занятия. А в Канске они встретились снова и поженились в 1950 году. По странному совпадению это случилось 17 июня — ровно через десять лет после советизации Латвии. Таким образом, эта дата дважды важна для нашего с сестрой появления на свет.

В свадебное путешествие они поехали в санаторий. Там же недалеко, назывался «Соленое озеро». Трагикомично, что молодожены должны лечиться от стариковской болезни радикулита, нажитого в первые тяжелые годы ссылки, когда отец валил лес, а мать ловила рыбу сетями на Енисее. С другой стороны, это очень по-советски — проводить отпуск в санатории.

.jpg)

1953 год, Канск. Папа, дедушка, мама, я. Все четверо — государственные преступники.

После смерти Сталина режим стал еще более либеральным. Отец ездил по делам не только в краевой арбитраж в Красноярск, но и в министерство в Москву. Там с ним случился неприятный эпизод — двоюродный брат, с которым они, правда, раньше никогда не виделись, сын того самого руководителя либавской подпольной организации Вилли Гиршберга, не пустил его к себе домой переночевать.

Для Сибири это было дико, а для прочей части СССР, где смертельно боялись общения с репрессированными — в порядке вещей. Правда, отец все равно не простил, и о той семье в нашем доме больше никогда не говорили.

Рига советская

В феврале 1956 года состоялся ХХ съезд компартии, на котором был подвергнут жесткой критике «культ личности Сталина». Под этим эвфемизмом понимались репрессии. В течение примерно полутора лет практически все ссыльные были освобождены и получили право вернуться домой.

Правда, в большинстве случаев это не было реабилитацией. Реабилитировали только жертв политических преследований — таких, как дед. Буржуев и их потомков просто «снимали с учета» — разрешали вернуться. Мама и ее сестра были реабилитированы только в 1989 году.

У отца была еще длительная переписка с органами — ему не давали реабилитацию, поскольку он выслан в административном порядке и не был осужден. А реабилитация была необходима для получения квартиры. В конце концов ее все же удалось добиться.

.jpg)

.jpg) В Ригу мы вернулись в апреле 1957 года. Мне было почти четыре года, дорогу я помню. В Риге было непросто в первую очередь с жильем, мы еще почти тридцать лет прожили в коммунальной квартире с несколькими семьями соседей.

В Ригу мы вернулись в апреле 1957 года. Мне было почти четыре года, дорогу я помню. В Риге было непросто в первую очередь с жильем, мы еще почти тридцать лет прожили в коммунальной квартире с несколькими семьями соседей.Главное, что отец смог стать адвокатом, к чему стремился всю жизнь. Бабушка, к сожалению, умерла рано, я с нею пообщаться не успел, а дед благополучно прожил до 92 лет. Он любил в беседах со старыми друзьями вспоминать бурную молодость и сравнивать разные тюрьмы и ссылки — тем тоже было о чем вспомнить. Я слушал, развесив уши: это была настоящая жизнь, полная риска и приключений, о которой советские подростки могли лишь мечтать.

Впрочем, дедушкин друг, старый социал-демократ Мендерс, умудрился последний раз попасть в ссылку уже на моей памяти, когда ему было за восемьдесят. Он написал мемуары и попытался передать их на Запад.

Бог весть, зачем понадобилось мучить старика, но его осудили за антисоветскую пропаганду.

К счастью, в третий раз отправляться в Сибирь ему не пришлось, он отбывал наказание в доме престарелых в Аглоне, на востоке Латвии. Вернувшись, остроумно рассказывал о тамошней жизни. Его больше всего поразила дремучесть своих сельских ровесников — тех, для которых он за полвека до того основал независимую Латвию.

Интересно, как складывались в новые времена отношения бывших бундовцев и коммунистов. В подполье это была одна компания с общим противником, разногласия считались нормальными расхождениями в тактике. В советское время ради карьеры надо было обязательно стать членом компартии. Бундовцев туда не брали, да они и сами бы не пошли, пребывая в нормальном для советского интеллигента презрении к власти.

Коммунистам же вступать никуда не надо было, они состояли в партии изначально, их карьеры развивались успешно. Но, разумеется, власть смотрела на них с подозрительностью, резонно предполагая, что люди, нелояльные одному тоталитарному режиму, в душе нелояльны и другому. Поэтому от них регулярно требовали совершения неких особых гадостей.

Одной из таких гадостей были так называемые «антисемитинги». Советских евреев заставляли собираться на митинги, где они рассказывали, как хорошо им живется и как они вовсе не хотят уезжать в Израиль, агрессивную политику которого решительно осуждают.

Вот этого отец не мог простить, например, Вульфсону. Папа продолжал достаточно холодно относиться к Израилю, считая сионизм неверным путем разрешения еврейского вопроса. Однако сознательно выступать с лживой пропагандой ради карьеры против своих было категорически неприемлемо. А другая наша приятельница, Мария Ильинична Блюм, отказалась от участия в этих мероприятиях, за что ее сняли с руководства кафедрой. Она оставалась ближайшей подругой нашей семьи до конца жизни.

Я с Вульфсоном встретился в 90-е годы в качестве журналиста, мы очень тепло поговорили. Его к тому времени уже отвергла номенклатура новой независимой Латвии — это ведь были бывшие правоверные советские коммунисты, не терпевшие самостоятельно мыслящих людей. И мне показалось, что старик, вновь став диссидентом, наконец обрел душевное спокойствие.

Все советское время Лида приезжала к нам почти каждый год — если только пускали. Малознакомые люди недоумевали — неужели парижанке больше негде отпуск провести? И действительно, я больше не знаю иностранцев, которые бы так регулярно ездили в Союз.

Она была очень привязана к деду, и безалаберная во всех остальных отношениях, аккуратно писала ему дважды в неделю: дед считал, что если рассказывать о бытовых мелочах, то разлуки как бы не существует. Она очень любила Ригу и взморье. Но главным мотивом было общение с друзьями нашей семьи — такого у нее во Франции не было.

.jpg)

Парижанка тетя Лида.

Если суммировать все проведенное ею в Риге время за несколько десятков лет, то получится года полтора. Фактически параллельно со своей французской жизнью, она прожила еще одну, советскую — только без бытовых забот, отягчавших нашу повседневность. И в этом была своя прелесть: сколько раз, нахохотавшись над анекдотом или кинокомедией, она вздыхала — ну как я это дома расскажу, они же там ничего не понимают...

Последний раз в Ригу Лида приехала в 2002 году с детьми. Поселились в Юрмале, в гостинице, построенной на месте дачи, где она жила летом девочкой. Однажды мы пошли в русский трактир. Увидев старушку, гитарист запел старинные романсы, тетка ему подпевала. А напротив было здание бывшей гимназии Тайловой, которую она закончила за 74 года до этого вечера. Правда, красиво — под конец жизни вернуться в те интерьеры, где эта длинная жизнь начиналась?

Закончу рассказом о судьбе замечательного человека, которому советская власть сломала жизнь в уже вроде бы совсем безобидные семидесятые годы. Папин друг Мейше-Бер Волков был в юности настоящим героем: сидел в тюрьме при Улманисе, воевал в Испании за республику, потерял ногу на фронте Великой Отечественной.

Я его помнил очень скромным одиноким человеком, он даже по-русски говорил неважно и в общении с отцом предпочитал идиш: рос в бедной семье, учился не в университете, а сам, по книгам, и поражал эрудицией. Рано овдовел, работал в архиве за копеечную зарплату. А его единственный сын Соломон оказался незаурядной личностью.

Мальчик окончил восьмилетку и в 15 лет один уехал продолжать образование в Ленинград — учиться в спецшколе при консерватории. Он нахально заявился к великой Ахматовой и сказал, что хочет стать ее биографом. Несколько позже подружился с Шостаковичем. А после смерти своих знаменитых собеседников эмигрировал в США, чтобы написать о них книги. Соломон Волков до сих пор работает на радио «Свобода» — очень интересный эссеист и критик.

Биография Шостаковича стала в Советском Союзе бомбой: композитор был иконой советского строя, и они не хотели, чтобы мир видел, как этот строй давил на него и как его раздражал. В «Литературной газете» появилась гнусная статья «Клоп» о Соломоне, старика Волкова начальство вызвало и велело уходить на пенсию — плохо сына воспитал.

Мейше-Бер покончил с собой. Перед смертью он пришел к отцу. Прямо о своих планах не говорил, но дал понять, что видит отца свои душеприказчиком. Это было очень страшно, но отговорить оказалось невозможно. Несколько лет назад при переезде я нашел разные бумаги Волкова — профсоюзный билет, удостоверение инвалида войны — и отослал их Соломону.

Когда отец умер в 1981 году, то его друзья спорили — кем бы он мог стать в нормальной стране. Понятно, что маститым адвокатом, каким он и был в жизни. Крупным ученым — до сих пор в интернете можно найти ссылки на его юридические статьи сорокалетней давности. Вероятно, видным политиком — не зря он увлекся этим делом еще в отрочестве.

.jpg)

Отец.

А я вот думаю — а может, жизнь сделала за него лучший выбор? Может, студенческие демонстрации в Париже, противостояние латвийской охранке, обласок на Васюгане, «велоюробслуга» в Канске, друзья с юности и на всю жизнь, абсолютный авторитет, которым он пользовался всегда и у всех — это ценнее, чем размеренная жизнь в нормальной стране? Может быть, тоталитарная власть при всей своей отвратительности делает жизнь своих врагов богаче и содержательнее? Я не знаю ответа.

* * *

Когда началась горбачевская перестройка, я все вздыхал — как жаль, что папа не дожил! Подумать только, ведь все можно — и за границу ездить, и читать книги не в самиздате, а в журналах массовым тиражом, и говорить и писать все, что думаешь. В парламент выбирают в острейшей борьбе, там — интереснейшие дискуссии. И суды судят, если не совсем по справедливости, то уж точно не по звонку из райкома.

А потом Латвия стала независимой, и жизнь стремительно повернулась вспять. Даже права голоса лишили большинство моих друзей. Острое ощущение несправедливости происходящего толкнуло меня в политику — те же мотивы побуждали заняться этим в свое время отца, деда, бабушку. Я стал оппозиционным депутатом Рижской думы — как когда-то дед в Моссовете.

Некоторые события просто поражали своей повторяемостью. В 2004 году мы раздавали листовки школьникам и водили их на многотысячные демонстрации протеста против перевода русских школ на латышский язык. Это случилось ровно через 100 лет после того, как бабушкину сестру исключили из гимназии за распространение прокламаций и через 70 — после похожих молодежных шествий в Париже, в которых участвовал отец.

В советское время мне пришлось раза три вести неприятные разговоры с сотрудниками КГБ, и я помню острое чувство гадливости, которое остававалось после этих встреч. Я его испытал еще в латвийской Полиции безопасности, которая дважды безуспешно пыталась мне шить уголовные дела за журналистскую деятельность. Убежден, что в царской жандармерии, латвийской охранке, сталинском НКВД мои близким было так же противно — не столько от страха, сколько от отвращения к мерзавцам, выбравшим профессией преследование инакомыслящих.

И поэтому мне очень интересно, что напишет мой сын в продолжение этих заметок через несколько десятков лет. Неужели этот замкнутый круг не разорвется никогда?

Дискуссия

Еще по теме

Еще по теме

Владимир Борисович Шилин

Доктор технических наук

Люди долга и чести

Ко Дню защитника Отечества

Александр Гильман

Механик рефрижераторных поездов

Наша семья и тоталитарные режимы — 3

Александр Гильман

Механик рефрижераторных поездов

Наша семья и тоталитарные режимы — 2

Александр Гильман

Механик рефрижераторных поездов