Лечебник истории

22.06.2016

Автор .

Публицист

«На восток мы направим стопы»

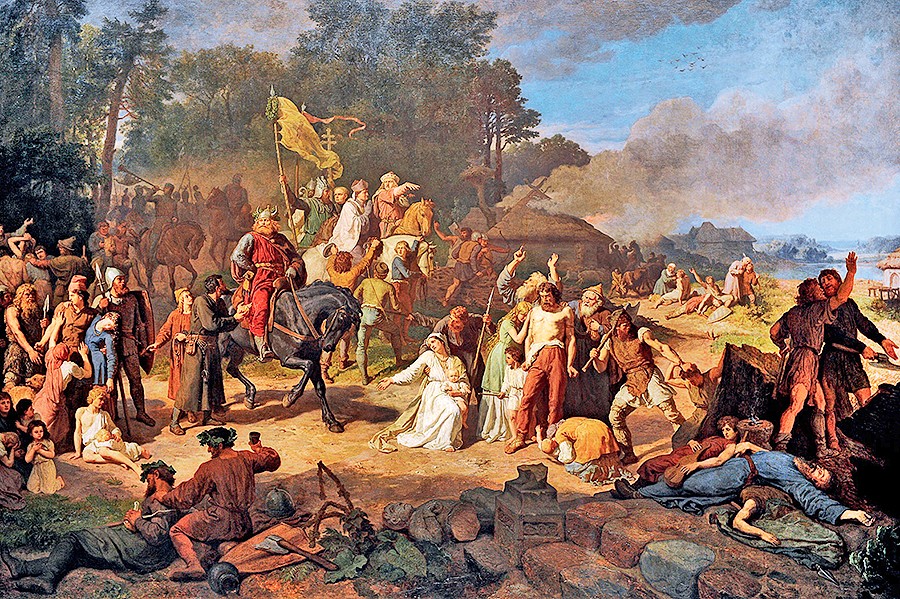

К истории немецкой колонизации западнославянских земель

-

Участники дискуссии:

77 -

Последняя реплика:

больше месяца назад

Грюнвальдская битва является одним из краеугольных камней в национальной мифологии многих народов Восточной Европы.

Ещё со школьной скамьи мы помним, что в 1410 году на территории, которая впоследствии будет именоваться Восточной Пруссией, наши предки разбили крестоносцев и надолго остановили германскую экспансию на восток.

Всё это так, однако далеко не все знают, как немцы, чьи этнические границы в XI веке оканчивались на берегах Эльбы, оказались рядом с нашими землями.

…В самом начале 1149 года вместе с частью своих рыцарей вернулся домой первый король Германии Конрад III Гогенштауфен.

За два года до этого он покинул Европу в качестве одного из вождей Второго крестового похода. Все участники этого предприятия освобождались не только от грехов, но и от своих ленных обязанностей в отношении сеньоров, поэтому нет ничего удивительного в том, что нашлось немало желающих отправиться на эту рискованную авантюру.

Поход был подготовлен из рук вон плохо и завершился полным провалом. Всё кончилось тем, что после нескольких чувствительных поражений и неудачной осады Дамаска, Конрад, которому пророчили славу чуть ли не нового Александра Македонского, бросил большую часть своего войска и отправился обратно в Германию.

Тем не менее это бесславное возвращение короля, которое в глазах современников бросало позорную тень на всех немцев, сыграло очень важную роль в истории немецкого народа и предопределило его дальнейшее развитие на столетия вперёд.

Неудачная экспедиция Конрада привела многих феодалов северо-востока Германии к мысли, что вовсе необязательно отправляться в далёкую и негостеприимную Палестину, чтобы пользоваться теми льготами, которые получают крестоносцы. Совсем рядом, на другом берегу Эльбы, проживали тысячи язычников из многочисленных непрерывно воюющих друг с другом славянских племён, которые, не имея ещё собственной государственности, представляли собой лёгкую добычу.

Поход против них сулил немалые перспективы, потому, помимо мечтавших о новых землях феодалов, за эту идею ухватилось духовенство и вольные города, которым были необходимы новые рынки сбыта.

Первые призывы к крестовому походу на восток Европы стали звучать ещё в начале XII века.

При этом акцент делался не столько на идеологической стороне вопроса (обращение язычников в христианство), сколько на необходимости защитить границы от опустошительных набегов славян и, что самое главное, на возможности захвата новых земель.

Бесчисленное количество бродячих проповедников ходили из города в город и рассказывали дикие истории о кровавых расправах идолопоклонников над христианами. Впрочем, погрязшим в междоусобицах германским князьям было на тот момент не до этого.

В следующий раз идея военной экспедиции в полабские земли возникла на прошедшем во Франкфурте весной 1147 года рейхстаге, на котором Конрад III окончательно урегулировал все вопросы, связанные с его отъездом в Палестину.

Часть германских князей во главе с саксонцами Альбрехтом Медведем и Генрихом Львом отказались следовать за королём и призвали к походу против вендов.

Несмотря на то, что эта частная инициатива двух феодалов практически не нашла откликов у немцев, за неё обеими руками ухватился папа Евгений III, издавший в том же году буллу Divini dispensatione, в которой уравнял крестовый поход на Святой земле с аналогичным предприятием в Европе.

Так называемый Вендский крестовый поход не продлился и года и больше напоминал банальную карательную экспедицию с грабежами и массовыми убийствами мирного населения. Крестоносцы завоевали лишь небольшой клочок земли — будущую богатую Силезию, которой суждено со временем превратиться в одну из главных болевых точек Европы.

Несмотря на то, что успех этот был более чем скромным, взоры многих феодалов устремились на восток. По сравнению с палестинскими злоключениями Конрада III, разбойничий по своей сути набег Альбрехта Медведя на славянские земли выглядел намного более выигрышно. Известия о палестинских злоключениях короля привели многих немецких феодалов к выводу, что их Земля обетованная находится совсем рядом — на другом берегу Эльбы.

Процесс завоевания и колонизации немцами славянских земель проходил во многом автономно. Пока центральная власть Священной Римской империи истощала свои ресурсы в бесконечных войнах на севере Италии, на востоке вопреки воле и желанию императоров крепла и набирала силу «новая» Германия.

В какой-то степени это можно сравнить с происходившим практически в то же самое время подъёмом Северо-Восточной Руси.

Самые смекалистые из немецких феодалов и купцов осваивали дикие земли, и постепенно на берегах Балтийского моря стали возникать новые города — Штральзунд, Росток, Штеттин, Рига и другие населённые пункты, превратившиеся в опорные точки германской цивилизации. Это «броуновское» движение немцев было обеспечено нескончаемым потоком эмигрантов со всех уголков переживавшей демографический взрыв империи.

В начале XIII века на огромном расстоянии от Вислы до Финского залива растянулись обозы с переселенцами из густонаселённых Фландрии, Вестфалии и Майнца. Продовольственный кризис и нехватка свободных для обработки земель в самой Германии заставлял тамошних бюргеров и крестьян отправляться в далёкий и неизведанный край.

Именно в это время родилась ставшая впоследствии популярной у солдат вермахта песня «На восток мы направим стопы».

Конечно, мирной эту колонизацию назвать никак нельзя — колонизаторы не знали пощады к местному населению. Раздавленные и оттеснённые на непригодные для обработки земли славяне стали онемечиваться и забывать свой язык и культуру.

При этом стоит сделать небольшую оговорку и сказать, что славяне, уступавшие немцам не только в военном отношении, но и в материальной и духовной культуре, зачастую сами добровольно принимали христианство и, породнившись с германскими феодалами, растворялись среди немецкой знати. Генеалогия многих известных дворянских родов Германии восходит именно к этим ассимилированным славянам.

Но всё это касается в большей степени небольших племён. Там же, где славяне сумели объединиться для того, чтобы дать отпор врагу, немцам пришлось отступать.

Если изначально власти империи никаких восторгов по поводу активизации восточной политики не испытывали, то при знаменитом императоре Фридрихе Барбароссе (племяннике Конрада III) ситуация в корне изменилась.

.jpg)

Будучи ярым сторонником «Drang nach Osten», император стал инициатором так называемых Северных крестовых походов, конец которым положила лишь битва под Грюнвальдом.

Дабы привлечь немцев к переселению на восточные земли, Фридрих даровал им ряд льгот, в числе которых было освобождение от налогов на несколько лет и уменьшение повинностей.

Сам процесс колонизации был организован с пресловутой немецкой педантичностью — получившие новые земли в качестве ленного владения феодалы, принявшие христианство славянские вожди и настоятели монастырей создавали особые переселенческие группы, состоявшие, как правило, из жителей одного населённого пункта.

Эти люди и составляли основную массу колонистов.

Схема была довольно проста: вербовщики, или как их тогда называли «шульцы», бродили от одного имперского города к другому и предлагали потенциальным колонистам все немыслимые блага.

Впрочем, для того чтобы отправиться на восток, переселенцы должны были выложить довольно существенную сумму денег на «транспортные расходы», которые, само собой, шли в карман ушлых князей и аббатов.

Как правило, обживались колонисты в опустевших после крестовых походов славянских поселениях. Каждый крестьянин получал небольшой земельный надел. Любопытно, что самые большие участки предназначались для «шульцев», которые таким образом получали плату за свой труд. Зачастую именно более богатые «шульцы» объявлялись старшинами общины.

Пройдёт некоторое время, и они превратятся в местную феодальную знать, которая начнёт процесс закрепощения пришедших вместе с ними крестьян.

Что же касается самих славян, то тех из них, кто не желал «онемечиваться», ждала довольно печальная судьба. Им, как людям «второго сорта», запрещалось не только вступать в цеха и гильдии, но и жить в центре городов. Им приходилось ютиться в грязных нищенских кварталах на окраинах, а добыть себе хлеб они могли лишь в качестве чернорабочих.

Новые территории относительно быстро сравнялись в правовом статусе с другими землями империи. Более того, именно они постепенно стали играть роль главного экономического и культурного региона Германии.

Пока такие старые земли, как Саксония или Швабия, распадались на более мелкие административные единицы, на востоке стали возникать довольно крупные по меркам того времени княжества, которые год за годом обретали всё больше политического веса.

Особо стоит отметить историю появления на берегах Балтийского моря Тевтонского ордена.

Жившие здесь некогда воинственные племена пруссов были настоящим бичом для Мазовецкого княжества, образовавшегося в 1138 году в результате раздела Польши по завещанию князя Болеслава III Кривоусого.

Мазовецкие правители безуспешно пытались бороться с опустошительными набегами язычников, оставлявших после себя выжженную землю. Так, мазовецкий князь Конрад после нескольких неудачных походов на пруссов вынужден был выплатить им громадную дань, для сбора которой ему пришлось подчистую ограбить своих же подданных. Доведённый до отчаяния Конрад, взяв за основу устав Ордена меченосцев, создал Добринский рыцарский орден, который должен был противостоять пруссам.

Ничего дельного из этой затеи не вышло, поэтому князю пришлось вызывать из Палестины рыцарей Тевтонского ордена, которым он передал хелминскую землю и дал карт-бланш на завоевание прусских территорий. Как мы знаем, событие это имело колоссальные последствия для всего региона.

Первые крестоносцы прибыли в Мазовию в 1229 году и сразу же приступили к выполнению возложенной на них миссии. На прусских землях стали возникать немецкие поселения: Торн (Торунь), Кульм (Хелмно), Эльбинг (Ельбонг) и другие.

Вслед за пруссами были покорены курши и земгалы. Изначально планировалась, что Конрад будет иметь право верховенства над всеми завоёванными орденом территориями, но жизнь внесла в планы мазовецкого князя коррективы, и вскоре крестоносцы повернули свои мечи в сторону лишившейся выходов к морю Польши.

Если на севере польских земель местные жители вступили в открытое противостояние с немцами, то в других регионах владений Пястов складывалась несколько иная ситуация.

К середине XIII века в результате кровавых междоусобиц и многочисленных войн Польша практически обезлюдела, казна опустела, а сама страна находилась на грани экономической и демографической катастроф.

В этих условиях польская знать стала активно привлекать переселенцев из германских государств. Польские удельные князья заключали так называемые локационные договоры с давно осевшими в Польше немцами, которые должны были вербовать колонистов из числа своих соотечественников. Эти люди, называвшиеся «войтами», фактически играли роль уже упоминавшихся «шульцев».

За свою работу они, помимо денежного вознаграждения, получали ряд привилегий, самой важной из которых была передававшаяся по наследству власть над немецкой локацией (колонии). «Войт» подчинялся лишь князю и освобождался от всех повинностей кроме военной службы.

Если одни князья выделяли под переселенческие локации незаселённые земли в сельской местности, то другие отдавали им во владение пригороды польских городов. Усилиями трудолюбивых немцев, которым приходилось сталкиваться с ненавистью местного населения, захолустные по тогдашним европейским меркам местечки вроде Вроцлава, Сандомира и Кракова превратились в цветущие города.

Когда мы восхищаемся древними готическими соборами Польши (например, знаменитым Мариацким костёлом в Кракове), мы должны помнить, что это, по большому счёту, наследие тех первых немецких переселенцев. В принципе, польские князья и вменяли колонистам в обязанность строительство и поддержание в порядке городских укреплений, башен, замков и т.д.

Помимо этого немцы принесли (или вернули, тут уж как кому больше нравится) на славянские земли традиции самоуправления — знаменитое Магдебургское право.

Весьма характерно, что прибывшие на новое место немецкие мигранты первым делом брались за возведение ратуш (Rathaus).

Жизнь локаций опиралась на немецкое право, поэтому неудивительно, что страдавшие от княжеского произвола поляки испытывали зависть и ненависть к немцам, которые во всех спорных вопросах опирались на строгую систему законов.

Вскоре, правда, местные жители также стали требовать самоуправления — и в итоге добились своего. По тогдашней терминологии это означало перейти из «польского права» в «немецкое». Для князей, даровавших своим подданным Магдебургское право, это означало лишь то, что теперь города переводились с натурального налога на денежный.

При этом, конечно, в разных регионах немецкая колонизация происходила по-разному.

С землями, которые были завоёваны крестоносцами, у язычников всё понятно — колонисты просто «приносили Германию» на пепелище.

С Польшей, где переселенцы сыграли по большому счёту положительную роль, тоже вроде бы всё ясно.

Однако если взять для примера Чехию, то можно увидеть несколько иную ситуацию. Здесь колонизация происходила по всё той же схеме: князь — посредник — колонист и т.д., но, в отличие от польского случая, тут «немецкое право» сыграло во многом деструктивную роль, поскольку задушило общинные права местных крестьян.

Более того, для предоставления свободного места германским мигрантам местная знать зачастую прибегала к выселению и депортации своих же подданных. Становится понятным, почему в чешском фольклоре так часто встречаются антинемецкие нотки.

Германский «Drang nach Osten» был ярко выраженной агрессией, которую в наше излишне сентиментальное время расценивали бы не иначе как геноцид.

Однако парадокс в том, что именно немецкая колонизация втянула земли Восточной Европы в орбиту общеевропейской истории.

Глупо оспаривать тот факт, что тогдашних немцев и славянские и балтийские племена, у многих из которых даже не было своей письменности, разделяла настоящая культурная пропасть. Именно поэтому ассимиляция в этом регионе происходила столь быстрыми темпами.

При этом, конечно же, некоторые отдельные островки славянской культуры продолжали жить столетиями. Например, сумевшие сохраниться до нашего времени лужичане, испокон веков селившиеся в окрестностях нынешнего немецкого города Котбуса.

С другой стороны, Польша, если не считать её последующих проблем с Тевтонским орденом, смогла направить немецкую колонизацию в нужное для себя русло.

Сегодня в основанных германскими колонистами Гданьске, Кёнигсберге, Риге и многих других городах проживают поляки, русские, латыши, которые очень гордятся своим «средневековым наследием». При этом как-то забывается, что ничего русского, латышского или эстонского в нём нет, кроме разве что костей, на которых они стоят.

Нравится нам это или нет, но Восточная Европа — это дитя Германии, пришедшей на эти земли с крестом и окровавленным тевтонским мечом.

Дискуссия

Еще по теме

Еще по теме

Георгий Зотов

Журналист

ЕСЛИ БЫ ГИТЛЕР ПОБЕДИЛ

Давайте специально на минутку вообразим — Гитлеру повезло, и он победил Сталина.

IMHO club

О чем писал журнал ОГОНЕК

1960 год

Сергей Васильев

Бизнесмен, кризисный управляющий

Секрет Евродружбы

Это Россия

Дмитрий Перс

Руководитель проекта «Отечеству верны»

Вопросы Автору

Комментарии

№1 Борис Бахов

22.06.2016

06:56

№2 Дмитрий Хацкевич

22.06.2016

07:41

№3 Сергей Муливанов

22.06.2016

07:50

№4 Сергей Балунин

22.06.2016

09:21

№5 Евгений Иванов

22.06.2016

09:40

№6 Александр Харьковский

22.06.2016

12:09

№7 Владимир Копылков

22.06.2016

17:43