СССР. ИСТОРИЯ

10.12.2022

Александр Гапоненко

Доктор экономических наук

МОСКОВСКАЯ ПОВСЕДНЕВНОСТЬ ВЕСНЫ 1952 ГОДА

Впечатления зарубежных гостей

-

Участники дискуссии:

1126 -

Последняя реплика:

больше месяца назад

30 декабря исполняется сто лет со дня образования СССР. К этому юбилею я подготовил несколько публикаций о жизни людей в разные периоды истории советской нации. Первая публикация представляет собой описание периода весны 1952 г. Она составлена из архивных материалов, в которых отражается впечатления зарубежных гостей столицы. Эти материалы мною чуть сокращены для удобства восприятия не специалистов.

Международное экономическое совещание состоялось с 3 по 12 апреля 1952 г. в Москве. В нем участвовал 471 человек из 50 стран мира: 339 человек из 38 капиталистических стран, 132 представителя стран «народной демократии»: ГДР, Китая, Вьетнама, Монгольской и Корейской республики.

Целью совещания со стороны СССР было определить и максимально детализировать стратегию внешнеполитической деятельности страны в послевоенных условиях, а также конкретизировать возможности импортных и экспортных сделок с основными странами тогдашнего мира.

Таможенники в докладе о проследовавших через Прагу гостях резюмировали:

Люди как весьма прогрессивного мировоззрения (даже члены соответствующих компартий), так и социалисты-демократы разных оттенков, либералы, консерваторы и даже реакционеры.

Ехали они, невзирая на свои политические убеждения, чтобы «осуществлять интересы своих собственных предприятий (поиски рынков сбыта, источников покупок, представительства и прочие)».

Бизнесмены, попав за «железный занавес», стремились составить собственное мнение о «стране победившего социализма». Они просили организовать им поездки на заводы и в колхозы, хотели «побывать там, где нет иностранцев, посмотреть на русских людей», интересовались ценами в магазинах, напрашивались в гости к переводчикам, пытались беседовать на улицах с прохожими. Большинство собиралось использовать выпавший им шанс, чтобы «увидеть собственными глазами Москву и на родине… рассказывать правду».

Принимающая сторона придавала большое значение возможности «разоблачить буржуазную пропаганду». Переводчики старались «не ударить лицом в грязь» и убедить в преимуществах советского строя своих клиентов. Поэтому объекты для посещения выбирались тщательно, информация предоставлялась максимально «профильтрованная». Гостям традиционно показывали достопримечательности Кремля, Третьяковскую галерею, Большой театр, строящиеся здание МГУ и дом на Котельнической набережной, специально подобранные школы и детские сады и т.д.

Это раздражало бизнесменов, отдававших себе отчет в том, что их мнением пытаются умело «манипулировать». Переводчики в сообщениях в ЦК ВКП (б) скрупулезно фиксировали их сетования: «У Махалицкого создалось впечатление, что от него все скрывают, «боятся, как бы я с собой не унес что-нибудь в Австрию». Не обошлось без казусов. Делегация Великобритании, чтобы восполнить информационные «пробелы», самостоятельно собрала данные о ценах, узнавая их в магазинах и на рынках, и затем попыталась распространить свое «исследование» среди участников заседания.

Необходимо отметить, опираясь на мнение главы Британской делегации лорда Бойд-Орра, что большинство ее членов относилось к СССР с симпатией. Этим можно объяснить то, что собранные англичанами данные благожелательно описывали уровень жизни москвичей 1952 г.:

…В продовольственных магазинах и на рынках имеются в изобилии хлеб, картофель, мясо, птица, рыба, сыр, сливочное масло и яйца. Цены на эти товары приблизительно такие же, как и у нас, и товары эти, разумеется, не нормированы. Тот факт, что ассортимент фруктов и овощей сейчас ограничен, объясняется, вероятно, сезоном. Шоколад стоит дорого. Занимаясь вопросами о ценах на продовольствие, мы должны также помнить о том, что столовые на предприятиях и в школах предоставляют желающим трехразовое питание. <…> Одежда сравнительно дорога и качество ее сравнительно невысоко. <…> Цены на такие промышленные товары, как авторучки, пишущие машинки, пылесосы, приблизительно такие же, как у нас. Предметы роскоши очень дороги. Книги, ноты, билеты на оперные, балетные, драматические представления и на концерты стоят сравнительно недорого, и спрос на них зачастую превышает предложение. Стоимость, удобство, быстрота и доступность транспорта, кажется, приблизительно таковы же, как и в Англии…

Англичане не были одиноки. Так, индийские делегаты, Махаланобис и Пант доставляли не меньше хлопот. Они потребовали «…прейскурант на продукты и промтовары, примерные сведения о зарплате самой маленькой и самой большой, брошюру о принципах снижения цен на те или иные продукты, стоимость проезда на всех видах транспорта в Москве, а также в пригородных поездах и поездах дальнего следования во всех классах, примерный бюджет различных семей».

Убедившись, что информация не будет им предоставлена, иностранцы проявили завидное упорство — записывали цены на все, что видели: газеты, журналы, табак и т.д. Спустя несколько дней, сославшись на дороговизну ресторана, попросили отвести их в столовую и достать для них план метро.

Переводчик резюмировал:

Индийские делегаты интересуются «вообще всеми «хорошими и плохими» сторонами жизни советских людей». Гости ожидали увидеть Москву в худшем состоянии. За ужином в гостинице их удивляло, что картошку жарят на масле: «в Европе везде… используется маргарин». Отмечали, что «много магазинов и везде все покупают». Ранее уже посещавшие Советский Союз считали, что город быстро развивается и сильно изменился за последние два-три года».

Удивление иностранцев понятно: СССР восстанавливал народное хозяйство, опираясь только на свои силы, но уже в 1947 году смог отменить карточки и ввести единые расценки для всей государственной торговли. Согласно данным ЦСУ, к 1948 г. потребление таких продуктов, как крупа, молоко, сахар, было уже выше, чем довоенное, а потребление хлеба, жиров и рыбы к нему приближалось. К 1950 г. довоенный уровень питания был превзойден.

Необходимо отметить, что современными исследователями установлено: довоенный уровень жизни в СССР был значительно ниже, чем в царской России.

Сравнение показателей по основным продуктам питания красноречиво расставляет все на свои места: на душу населения в год в 1913 г. приходилось 200 кг хлеба, в 1950 — 172 кг. Соответственно: мяса 27 и 24 кг, молока 154 и 143 кг, рыбы 6,7 и 5,1 кг. Безусловно, до «изобилия» в 1952 г. было еще очень далеко. Даже в 1954 г. на душу населения от научно обоснованных норм потребления в сутки приходилось 74% белков, 58% жиров, 50% витамина А, 61% витамина С. Несмотря на то, что в рационе преобладали углеводы (т.е. хлеб и картофель), общая калорийность за сутки составляла только 92%.

Иностранцы в своих оценках опирались на то, что видели на прилавках столичных магазинов. Качество питания сельского и городского населения существенно различалось. Например, в 1954 г. потребление хлеба на селе составляло 193 кг в год на душу населения, а в городе — 169 кг. Мяса соответственно 27 и 36, рыбы 3 и 14, молока 176 и 174, сахара 8 и 30 кг.

К тому же сталинская Москва выступала в качестве «витрины» достижений советского строя и уровень жизни здесь был, конечно, выше, чем на периферии. Как справедливо отметили в своем «исследовании» англичане, промышленные товары в СССР были очень дорогими. Несмотря на то, что с 1947 по 1953 г. цены на непродовольственные товары были снижены на 43%, 1 апреля 1953 г. пара мужских сапог на кожаной подошве стоила 202 руб., шерстяное пальто (48—50 размера) — 732 руб., шерстяной костюм — 482 руб., платье — 151 руб.

В 1952 г. зарплата рабочих и служащих (в среднем по народному хозяйству) в месяц составляла 674 руб. Уровень ее зависел от отрасли: в промышленности это было 754 руб., в строительстве — 655 руб., в совхозах, подсобных сельскохозяйственных предприятиях и МТС — 422 руб., в просвещении — 715 руб., в здравоохранении — 499 руб., в аппарате органов государственного и хозяйственного управления — 710 руб.

Зависел уровень зарплаты (и соответственно — жизни) и от квалификации. По данным ЦСУ, в среднем общий доход семьи в год у квалифицированных рабочих составлял 18 561 рубль, а у малоквалифицированных — 14 966 рублей.

В колхозах заработной платы не было предусмотрено. После расчетов с государством средние выдачи на один трудодень колхозникам и рабочим тракторных бригад в колхозах составляли (1952): 1,8 кг зерна; 0,2 кг картофеля; 1,44 рубля.

В начале 1950-х годов еще оставались роскошью для многих семей не только велосипед (592 руб.), но и швейная машинка (583 руб.).

В апрельские дни 1952 г., отмечая наплыв народа в магазинах, гости удивлялись «покупательной способности» населения. Переводчики объясняли иностранцам: «все хотят хорошо кушать и хорошо одеваться».

Можно предположить, что активность москвичей была связана с прошедшим незадолго перед началом Международного экономического совещания 5 очередным снижением цен. Не исключая большой пропагандистский эффект данного мероприятия, нужно отметить важность его как элемента сталинской экономической модели. От предприятий государство требовало снижения себестоимости, в плановом порядке происходил пересмотр оптовых цен и, соответственно, розничных.

С момента отмены (декабрь 1947 г.) карточной системы по апрель 1953 г. цены снижались 6 раз. В результате они были ниже, чем в IV квартале 1947 г. в 2,2 раза, но выше цен 1937 г. на 59%.

Если опираться на данные ЦСУ о росте реального объема денежных доходов населения в 1953 г. в 2 раза по сравнению с 1937 г., то можно сделать вывод: платежеспособный спрос населения вырос по отношению к довоенному периоду.

Выгода населения от снижения цен в расчете на год составила, согласно данным ЦСУ: от первого снижения — 57 млрд руб., от второго — 48 млрд руб., от третьего — 80 млрд руб., от четвертого — 27,5 млрд руб., от пятого — 24 млрд руб., от шестого — 46 млрд руб.

Цены государственной торговли сдерживали рыночные. Так, из расчета на год, сумма снижения цен составила (в млрд руб.) в кооперативной торговле и на колхозном рынке в декабре 1947 г. — 29, в 1949 г. — 23, в 1950 г. — 30, в 1951 г. — 7, в 1952 г. — 5.

Правда, медаль имела две стороны. Снижение цен на колхозном рынке больно било по благосостоянию колхозников. Чтобы расплатиться с налогами, они выставляли на продажу отнюдь не излишки, а продукцию, произведенную для семьи на своих личных приусадебных хозяйствах.

В 1952 г. крестьяне и единоличники выплатили государству в форме сельхозналога 8,7 млрд руб. Хозяйство среднего колхозника, имевшего 1 корову, 2 овцы, 1 свинью, 0,15 га посевов картофеля и 0,05 га посевов овощей, облагалось сельхозналогом в размере 1 116 руб.

Поэтому представление об уровне жизни советских граждан в 1952 г. дают данные о структуре денежного расхода в бюджете обследуемых семей рабочих. Почти половина дохода (43,8%) шла на продукты питания. На непродовольственные товары — 23,7% (из них на покупку одежды, обуви и т.п. только 17,7%). Коммунальные услуги составляли 3,9%. На культурно-просветительные и бытовые нужды тратилось 5,4% от бюджета семьи.

Еще красноречивее уровень жизни в СССР показывают такие цифры: в 1950 г. на душу населения в среднем было реализовано 16,3 кв. м ткани (причем из них 13,8 кв. м х/б, 1,25 кв. м шерстяной и 0,55 кв. м шелковой), 1,12 пары кожаной обуви, 3,96 кг мыла.

Так что, несмотря на позитивные тенденции роста, можно констатировать: уровень жизни в 1952 г. был достаточно низким, обеспечивая большинству необходимый минимум, но не больше того. Поэтому переводчики всячески препятствовали реализации желания иностранных гостей проникнуть «в гости» к советским гражданам и посмотреть на жизнь обычной московской семьи.

Что могли увидеть иностранцы? Несмотря на то, что за 1946—1952 гг. в жилищное строительство в городах и рабочих поселках было вложено 80,3 млрд руб. и ввод в действие государственного жилищного фонда составил 111,2 млн кв.м, в Москве (1952) еще 337 тысяч человек проживало в бараках. На одного постоянно проживающего приходилось в среднем 5,1 кв. м жилой площади.

Через тщательно профильтрованную информацию пробивалась реальность повседневной жизни москвичей. Иностранцев удивляло такое большое количество женщин, занятых на тяжелых работах и в мужских специальностях: машинист в метро, в литейном цехе завода им. Сталина (ЗиС), дворник.

Военные потери привели к тому, что в 1946 г. на 96,2 млн женщин приходилось 74,4 млн мужчин. Поэтому, несмотря на возвращение демобилизовавшихся, женщины по-прежнему трудились на тяжелых работах.

Гнетущее впечатление посещение ЗиС произвело на австрийскую делегацию, даже вечером обсуждавшую условия труда «тех мужчин и женщин, которые работают в этом «аду», показавшихся им очень усталыми и худыми. Бизнесмены отметили, что «рабочие не имеют возможности даже вытереть пот с лица». Не вызвал восторга завод малолитражных автомобилей и у представителей Индии, отметивших, что в Америке заводы намного лучше. Скорее, иностранных гостей интересовал советский менеджмент.

Въедливо, вникая в мелочи, осматривали советское производство англичане. Заглянули даже в уборную. Делегатов Великобритании возмутило пренебрежение техникой безопасности, отсутствие у многих спецовок, не понравились и карикатуры в заводской газете.

В сталинской экономической модели, где государство выступало в роли огромной фабрики, трудовые коллективы ставились перед необходимостью постоянно повышать производительность труда. Плановики, основываясь на достижениях стахановцев, устанавливали прогрессивные нормы затрат труда и материалов. Они были ниже, чем у ударников труда, но выше действующих. Правило — рост производительности труда должен превышать рост заработной платы — было аксиомой для «сталинских» экономистов.

В V пятилетку (1951—1955) более 2/3 прироста промышленной продукции было получено за счет повышения производительности труда, рост которой обгонял рост численности работников):

Иностранцы уезжали из Москвы с надеждами на выгодные торговые сделки. Но вскоре советское руководство сочло идеи Совещания преждевременными. Без корректировки внешнеполитического курса невозможно было «смягчить» мобилизационную модель экономики и поднять уровень жизни населения.

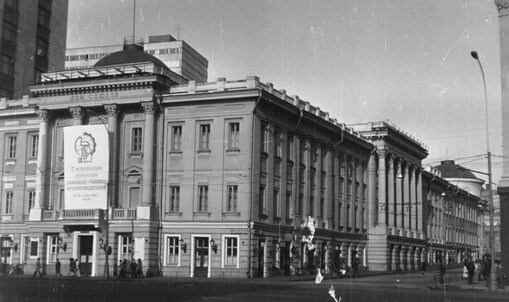

Наследникам Сталина на властном Олимпе, уже после его смерти, пришлось вернуться к идеям, звучавшим в апреле 1952 г. с трибуны Колонного зала Дома Союзов. Поэтому самым важным итогом Совещания, сделавшим возможным в дальнейшем реализацию запроса на политику сосуществования государств с различными социально-экономическими системами, можно считать возвращение иностранцев на родину «с мыслью о возможности мирных отношений между США и СССР».

Из отчетов переводчиков делегации Австрии 5 апреля члены австрийской делегации посетили концертный зал им. Чайковского. Помещение концертного зала очень им понравилось. Восторженно отзывались об ансамбле народного танца под управлением Игоря Моисеева, понравилось и музыкальное сопровождение. 6-го апреля член австрийской делегации Юрак осматривал станции метро. Пришел в восторг, сказал, что нельзя говорить даже о сравнении с метро за границей.

При посещении Третьяковской галереи проводили сравнение мастерства русских художников с западными. Очень понравилась реалистичность советских художников. При осмотре города Москвы удивлялись на сильное уличное движение, на многочисленных пешеходов. Не понравилось оформление витрины при помощи бутафории. Удивлялись на скорость строительства в Москве, интересовались, кто будет жить в новых домах, что там будет.

После осмотра нового здания университета среди делегатов разгорелся спор. Член делегации Штрагер пришел в восторг от того, что здание построено так быстро, что на строительство привлечено много техники. И предложил перенять это и австрийцам, при этом он не стеснялся в выражениях по отношению к австрийцам. Член делегации Шахнер предложил ему иметь национальную гордость и прекратить спор. Все члены делегации интересовались, есть ли у нас ограничение при покупке продуктов, существуют ли рынки. Удивлены, что много женщин заняты на работе (контролер, гардеробщик).

Мистер Асборн интересовался, сколько получает шофер (он спрашивал именно о шофере, который вел машину). Я ответила, что он получает 1 000 рублей. Он поинтересовался моей профессией и окладом. Я ответила, что работаю преподавателем в школе и получаю 1 200, но что оклад учителя зависит от количества часов. Я сказала, что получаю 1 200 рублей за 18 часов в неделю. Я спросила Асборна, сколько нужно денег, чтобы прожить один день в Англии. Он мне ответил, что нужно около 2-х фунтов... Асборн сказал, что он как член парламента получает на наши деньги 1 000 рублей. Асборн очень интересуется машиностроением и в течение 6 дней собирается побывать на крупном машиностроительном заводе и ознакомиться с его работой.

Делегаты сами посмотрели стоимость обеда на заводе (5 руб., спрашивали, приносят ли рабочие еду с собой (берут обед в столовой). Делегация была удивлена, что очень чисто на заводе, она осмотрела уборную и столовую. Делегации не понравилось, что многие из женщин были без спецовок.

Пристмэн сказал, что, кроме плакатов, напоминающих об опасностях, нужно окрашивать в красный цвет крючки и т.д. Делегации очень понравился радушный прием, директор и все, которых они встречали. Пристмэн посетил выставку строительных машин. Экскаваторы его очаровали, он написал отзыв о выставке. Пристмэн заявил, что нигде: ни в Америке, ни в Париже — он не видел таких чудесных машин. Пристмэну очень не понравились карикатуры в заводской стенной газете. Пристмэн был восхищен службой в баптистской церкви, он сказал, что в Англии считают, что в Москве совершенно нет церквей. Миссис Пристмэн была изумлена тем, что в нашей стране профессия врач — женская профессия. Она же заявила, что наш балет — верх искусства и что она очень рада, что в наших театрах нет чепухи, которой так много в [английских] лондонских театрах.»

Дискуссия

Еще по теме

Еще по теме

Antons Klindzans

Ненужное фуфло?

Производство в ЛССР

Antons Klindzans

Атомные бомбы для Риги

План ударов по городам СССР

Соломон Бернштейн

Неназначенный чтец по полёту птиц

Оккупация и колониализм

Что лучше?

Павел Тихомиров

НИ ФАШИСТЫ, НИ НАЦИСТЫ

Просто «пушечное мясо»