РОССИЯ. ОБЩЕСТВО

Сегодня

Артём Бузинный

Магистр гуманитарных наук

МИФ О БОГАТОЙ РОССИИ

Какова его цена?

-

Участники дискуссии:

1020 -

Последняя реплика:

3 часа назад

Леонид Соколов,

Марк Козыренко,

Владимир Иванов,

Юрий Васильевич Мартинович,

Элла Журавлёва,

Артём Бузинный,

Ольга Яковлевна Саутыч,

Vladimir Kirsh,

Roman Romanovs,

Роланд Руматов

Трудно сказать, когда появился приятно щекочущий национальное самолюбие миф о том, что Россия, якобы, очень богатая страна. А также, сам собой ли он зародился в общественном сознании или кто-то его туда вложил, и зачем это было сделано. Разработка этих вопросов может стать для историков весьма перспективной темой. Однако, обращение к реальной экономической статистике показывает, что это расхожее представление, ставшее уже почти штампом, имеет мало общего с действительностью.

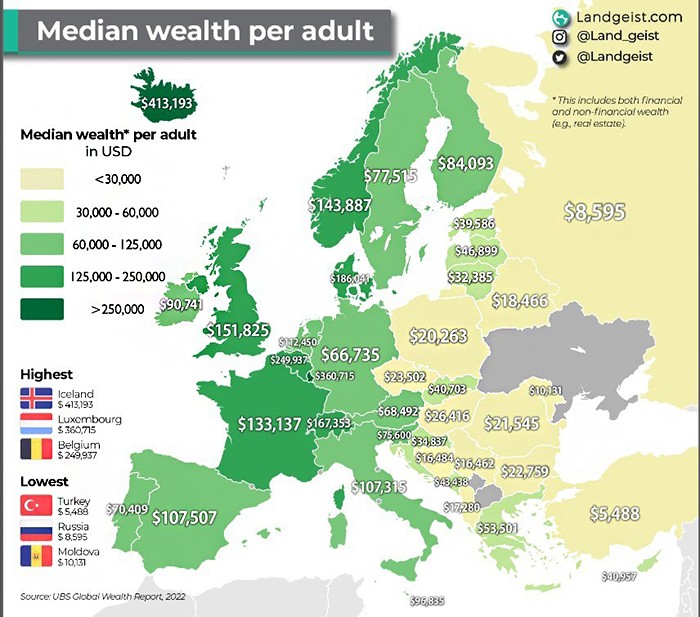

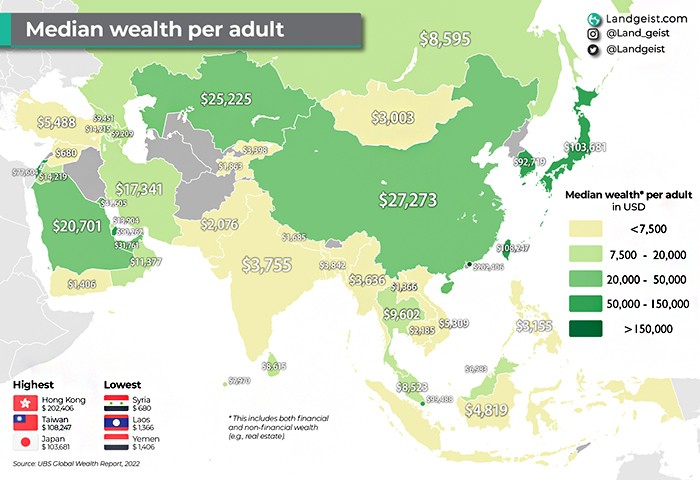

По данным швейцарского финансового холдинга UBS Group медианный уровень богатства на одного человека в России во много раз меньше, чем в любой из европейских стран. Здесь многие возразят, и справедливо возразят, что европейцы осуществляли масштабный колониальный грабёж сопредельных стран, как минимум, с времён Крестовых походов, а Великие географические открытия позволили им распространить этот грабёж на весь мир, и накопили они этим грабежом такие несметные богатства, что равняться здесь с ними просто глупо. Однако тот же Китай никогда не был колониальной империей, а Россия и от него отстаёт в 2,5 раза. А уж белорусов предоставить в виде колонизаторов тем более никак не получается, и тем не менее и от Белоруссии Россия по медианному уровню богатства отстаёт более, чем в 2 раза.

Конечно, этот показатель отражает не только богатство страны, но и степень равномерности его распределения. То есть если бы национальное богатство распределялось абсолютно равномерно между всеми гражданами страны, то средний россиянин, возможно, оказался бы богаче среднего белоруса или китайца. Но социально-экономическое расслоение между верхами и низами в России очень высоко: «1% населения страны концентрирует в России 76% всех финансовых активов — самая высокая концентрация среди всех стран мира». В Белоруссии же экономическое неравенство одно из самых низких в мире. Вот и оказывается «медианный россиянин», то есть абсолютное большинство граждан РФ, за исключением кучки богатеев, в 2 раза беднее «медианного белоруса».

Да, конечно, граждане РФ по бедности не чемпионы, есть в мире страны и победнее. Но между золотым миллиардом и нищим «глобальным Югом» Россия оказывается гораздо ближе к последнему. Что само по себе может быть и неплохо, если помнить евангельский принцип «последние станут первыми». Однако факты — вещь упрямая: к богатым странам Россию никак не отнесёшь.

Саму проблематику богатства и бедности никогда и нигде не получалось ограничить чистой экономикой. Так или иначе, прямо или косвенно, но она затрагивает и вопросы морали, и в целом тех самых пресловутых «традиционных ценностей».

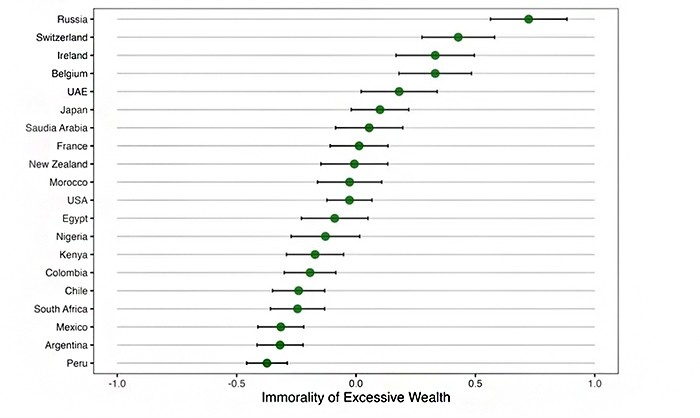

Вот Американская ассоциация содействия развитию науки провела опрос на тему: «является ли аморальным чрезмерное богатство?» Оказалось, что в разных странах это оценивают по-разному. Очевидно, что это зависит от доминирующих в том или ином обществе этических представлений и культурных стереотипов. То есть те самые «традиционные ценности» в разных культурах отнюдь не одинаковы. Есть страны, в которых в чрезмерном богатстве ничего аморального не видят.

А вот Россия является чемпионом по наиболее нетерпимому отношению к богатеям: абсолютное большинство русских людей считает чрезмерное богатство аморальным. Такое отношение сформировано у нас и идущим из глубины веков крестьянским общинным мировоззрением, и православием, и советской идеологией. Не сочетается богатство с русскими традиционными ценностями, как бы нас ни пытались убедить в обратном. Несмотря на десятилетия пропаганды «богатых и успешных», русский человек уверен: «от трудов праведных не наживёшь палат каменных».

А это значит, что раскол между народом и супербогатой «элитой» в России не только экономический, но и мировоззренческий, и этический. Русский народ презирает свою «элиту», как аморальную. Вот теперешние идеологи русского национализма очень любят порассуждать о «единстве русской нации». Но может ли при таком глубоком ценностном расколе в России сложиться единая нация, где работяга и миллиардер будут относиться друг к другу, как брат к брату? — Вопрос риторический.

Хотя, с другой стороны, становится понятной, по крайней мере, одна из причин, зачем нам внушают этот миф «Россия — богатая страна». Он играет роль своеобразного амортизатора, смягчающего общественное возмущение тем фактом, что в стране, ведущей войну, число долларовых миллиардеров растёт, а налогов они платят всё меньше. Мол, раз уж мы такие богатые, то не обеднеем, если посадим себе на шею сотню-другую миллиардеров.

Однако и ценностный подход тут далеко не единственно возможный. Посмотрим на это с более приземлённой перспективы. Как утверждал Маркс, каждой экономической системе соответствует своя национальная система потребностей. Потребности имеют свой объективный ограничитель — наличествующие возможности, то есть имеющиеся в этой экономической системе материальные, сырьевые, технологические, трудовые и интеллектуальные ресурсы. Но сами по себе — «субъективно» — человеческие потребности могут возрастать бесконечно.

Как утверждал тот же Маркс, потребности производятся так же, как и материальные продукты. То есть средствами психологической обработки можно разжечь их до такой степени, что никакая реальная экономика не будет в силах их удовлетворить. Чтобы население бедной страны было охвачено желанием жить по стандартам стран богатых, жить не по средствам. Произойдёт по выражению Маркса, «ускользание национальной почвы из-под производства потребностей». При той степени совершенства, которой достигла рекламная индустрия на Западе, это задача вполне выполнимая.

С чисто коммерческой точки зрения, конечно, в этом смысла нет, ведь человек не сможет купить даже самый привлекательный товар, как бы он его ни жаждал, если у него не хватает денег. И произвести эти вожделеемые публикой товары будет нельзя, если для этого нет ресурсов.

Однако, цели в раскрутке потребительского психоза могут преследоваться не только коммерческие. Этим можно подорвать обороноспособность страны, вынудив сократить военное производство в пользу потребительских товаров. А можно и навредить экономике страны в целом: вынужденная работать на удовлетворение заведомо неисполнимых желаний массового потребителя, она неминуемо попадёт в кредитную кабалу и другие неравноправные связи с более сильными экономиками, что повлечёт за собой убытки для экономики слабой. И наконец, у населения страны можно сформировать комплекс неполноценности в отношении своей экономической системы, а в перспективе разрушить лояльность к своему государству, девальвировать патриотические чувства к своей стране и демонтировать народ, как единое целое.

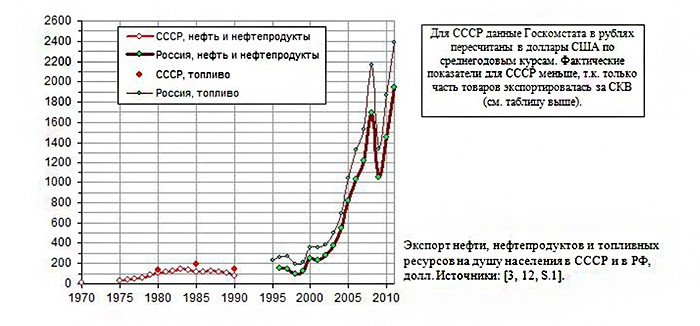

Не это ли самое можно было наблюдать уже в позднесоветском обществе? Когда соблазнённые фальшивыми образами потребительского рая, лившимися из передач «голосов», из голливудских кинофильмов, из западной поп-культуры, советские граждане, оказавшись в загранкомандировке, отказывали себе буквально во всём, чтобы сэкономить лишний доллар и привезти домой вожделенные джинсы, приёмник «Грундиг», магнитолу «Шарп» и другие западные «ништяки». На удовлетворение массового аппетита на иностранные «ништяки» работали и многочисленные фарцовщики, обслуживавшие нелегальные потоки западных товаров в СССР. А, чтобы получить доллары для покупки этих «ништяков», советская экономика расплачивалась своими природными ресурсами. Ведь советские высокотехнологические товары на Запад не пускали, несмотря на все сказки об их «свободном рынке».

А если бы советские «нефтедоллары» тратились не на обслуживание полулегальных товарных потоков «фарцы», не на покупку западных шмоток, «грундигов» и «шарпов», а инвестировались в развитие своего легпрома. Да, на первых порах советские потребительские товары были бы более низкого качества, и не с таким крутым дизайном, как западные. Но это были бы инвестиции в своё производство, в наработку своих компетенций, в создание своего квалифицированного персонала, наконец, в рабочие места для наших людей. А со временем и качество бы выросло, и дизайн бы улучшился. Но неуёмное желание утолить свои «возросшие потребности» здесь и сейчас приводило к тому, что наши нефтедоллары работали на рабочие места у них.

Для богатой страны проблема выбора здесь не стояла бы так жёстко: она могла бы себе позволить развивать одновременно и импорт, и собственное производство. Но бедной стране приходится выбирать: либо инвестировать в будущее, либо потребить здесь и сейчас. Выбор последнего варианта неминуемо ведёт к попаданию в финансовую кабалу и другие формы неравноправных отношений с более развитыми странами, что в итоге приведёт к ослаблению менее развитой. Потому, что рыночные отношения всегда строятся по принципу обратной зависимости: богатые богатеют, бедные беднеют.

Выбор был сделан. И решение о нём принималось не на Политбюро. Оно приняло вид стихийного сдвига массового сознания к потребительской психологии. Происходило это не одномоментно, и далеко не сразу привёло к зависимости нашей экономики от Запада. СССР не сидел на «нефтяной игле», как врут теперешние пропагандисты. Вся внешняя торговля составляла от силы 4-5% советского ВВП. Причём основная масса экспорта СССР шла в социалистические страны. Советский же экспорт на так называемый «мировой рынок», то есть в «долларовую зону», имел вообще ничтожные размеры. На «нефтегазовую иглу» Россия подсела уже, став капиталистической. И, тем не менее, сама эта тенденция закладывалась ещё в позднесоветское время.

А вот стратегическое решение воздействовать на коллективную психологию советского народа с целью сдвига её к потребительским установкам принималось вполне осознанно и целенаправленно. Происходило это в неких центрах принятия решений. Другой вопрос, в каких именно?

В качестве примера тут можно вспомнить оголтелую кампанию дискредитации Советской Армии, в которой во время перестройки участвовали и «их голоса», и «наши» СМИ. Якобы «раздутый» ВПК мешает мирной экономике «удовлетворять возросшие потребности» граждан. Да и вообще, ни Армия, ни ВПК нам не нужны, ведь на Западе у нас сплошные «друзья» и «партнёры», желающие нам только добра.

Но не прошло и пары десятков лет, как оказалось, что «западные партнёры нас обманывали», НАТО вплотную придвинулось к Петербургу, Новгороду и Мурманску, а Россия вынуждена вести войну, по сути, на своей исторической территории: под Харьковом, Днепропетровском и Запорожьем. И при этом 20 самых дорогих яхт российских милиардеров превосходят по стоимости весь Военно-морской флот России.

Здесь у любого обывателя возникают вполне законные вопросы: а нет ли связи между этим фактом и тем, что наш овеянный славой ВМФ почти не принимает участия в СВО? А если бы деньги, потраченные на эти яхты, были бы вложены в ВМФ, может быть его роль в СВО была бы более активной? А если бы наши миллиардеры все вместе дружно сняли бы с себя последнюю рубашку и отдали бы «всё для фронта, всё для победы», может, не пришлось бы тогда всем миром собирать фронту на броники и дроники, а бабушкам вязать солдатикам носочки?

Но как-то ничего об этом не слышно. Может наши миллиардеры такие стеснительные, что помогают фронту тайно? А СМИ ничего не сообщают о подпольной патриотической деятельности миллиардеров. Так это зря. Страна должна знать своих героев.

Но даже если миллиардеры никак не помогают фронту, их в этом особо и не упрекнёшь. Помощь фронту — дело добровольное, волонтёрское. А дело господ частных собственников — получать прибыль. Финансировать армию они не обязаны.

Они и налоги платить не хотят. НДФЛ свыше 1 миллиарда рублей платят в России всего 24 человека, а между тем только в Москве 140 квартир стоимостью более 1 миллиарда. Или вот ещё немного занимательной цифири. В первый год СВО расходы России на национальную оборону составили 4,7 трлн руб. А за предыдущий год только на московскую «реновацию» было потрачено более 6 трлн руб.

И эта печальная ситуация начала складываться именно тогда, когда было принято решение жить не по средствам. Потому, что заводить миллиардеров в небогатой стране — это именно жизнь не по средствам.

Кто принял это решение? Мы сами? Или за нас его приняли какие-то «политбюро» или «госдепы»? В любом случае, расхлёбывать последствия этого решения приходится всей стране.

Дискуссия

Еще по теме

Еще по теме

Ефим Казацкий

житель планеты Земля

СКОЛЬКО СТОИТ ПОРАЖЕНИЕ УКРАИНЫ

Денежки требуют счет

Сергей Васильев

Бизнесмен, кризисный управляющий

в России запретили брать взятки

308 лет назад

IMHO club

Альтернатива SWIFT уже стучится в дверь

Александр Бржозовский

Видишь крах российской экономики?

Вот и я не вижу

ХРОНИКИ НЕОБЪЯВЛЕННОГО УБИЙСТВА. ЧАСТЬ 5

РУССКАЯ ЛОГИКА - что не за наших, то враньё

КЫРГЫЗСТАН ПОНИЗИТ СТАТУС РУССКОГО ЯЗЫКА

Все правильно. Знать язык хозяина рабу необходимо - суп в миске будет жирнее.

ТАКАЯ РАЗНАЯ ЕВРОПА

P.S. Имеется ввиду вот этот Дрогичин (сейчас он в Польше)https://ru.wikipedia.org/wi...

«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» В РИЖСКИХ ШКОЛАХ

Севастополь, город русской славы!А сколько корабликов в нем осталось?