Лечебник истории

27.10.2019

Владислав Гуща

Инженер-электронщик

Легендарный крейсер «Варяг» — бурная жизнь корабля после «гибели» у Чемульпо

-

Участники дискуссии:

716 -

Последняя реплика:

больше месяца назад

Борис Бахов,

Леонид Радченко,

Дмитрий Болдырев,

Сергей Радченко,

Vladimir Kirsh,

Юрий Васильевич Мартинович,

Владислав Гуща

Все, наверное, слышали песню на слова австрийского поэта Рудольфа Грейнца — “Врагу не сдаётся, наш гордый “Варяг”, пощады никто не желает!”. Однако не все знают, что же произошло с легендарным кораблем после героической битвы при Чемульпо. Общепринятая версия сводится к тому, что расстрелянный ураганным огнем в неравном бою с японской эскадрой легендарный крейсер русского флота, был затоплен командой у берегов современной Кореи.

Однако, если я вам скажу, что уже после битвы при Чемульпо и его торжественного затопления, корабль не погиб, а еще основательно послужил в составе трёх флотов, его пушки потрепали нервы немцам в Моонзундском проливе, он совершил изнуряющий поход через Индийский океан на север России, позже был захвачен англичанами и покоится всего в 300 метрах от Шотландского берега — вы мне, скорее всего, не поверите...

Итак, позволю себе напомнить читателю обстоятельства самого подвига, сделавшего корабль — легендой и примером героического самопожертвования.

В начале февраля 1904 года в порт Сеула с дипломатической и технической миссией прибыли два корабля русского императорского флота — бронепалубный крейсер “Варяг” и канонерская лодка “Кореец”. Радиорубке “Варяга” отводилось задание обеспечить надежную радиосвязь между Порт-Артуром и русским посланников в Сеуле А.И. Павловым.

В ночь на 27 января (9 февраля) 1904 г. японские миноносцы без объявления войны на рейде Порт-Артура напали на русскую эскадру, в это же время в нейтральном порту Чемульпо (современный корейский Инчхон), японская эскадра блокирует русские корабли и капитан “Варяга” — капитан первого ранга Всеволод Федорович Руднёв получил ультиматум японского адмирала Уриу, в котором предлагалось сдаться на милость победителя.

Ультиматум был отклонен и крейсер “Варяг” в сопровождении канонерской лодки “Кореец” предпринимает попытку прорыва с боем прямо через японскую эскадру. Выходящих на верную смерть русских моряков с оркестром и почестями провожали не принимавшие участие в конфликте корабли флота Италии, Франции и Великобритании. Как писал в своих мемуарах командир французского крейсера Паскаль: “Мы салютовали этим героям, шедшим гордо на верную смерть!..”.

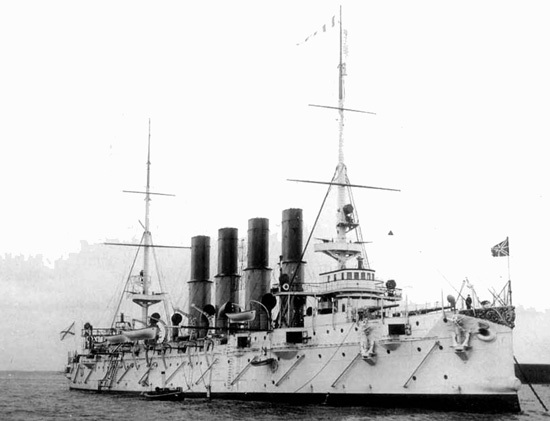

Крейсер «Варяг»

Бой был неравным. Против одного зажатого в узкий 30-мильный фарватер Русского крейсера и канонерской лодки огонь вела флотилия, состоящая из 1 тяжёлого, 5 легких крейсеров и 8 миноносцев флота императорской Японии, сосредоточенные у острова Ричи.

Под ураганным огнем и начавшимся в результате попадании пожаром, русским морякам точными выстрелами удалось вывести из строя мостик и кормовую башню японского крейсера “Асама”, который из-за повреждений вышел из боя. Заменивший его крейсер “Такачихо” также получил пробоину, прекратил бой и затонул, был поврежден крейсер “Чиода”, вступивший в бой миноносец после нескольких попаданий затонул, два других японских крейсера получили серьезные повреждения и не смогли продолжать сражение.

Исход боя решила выучка команды “Варяга” продолжавшая бой, несмотря на ураган раскаленной стали, сносившей палубные конструкции и тела моряков. Как писал впоследствии один из офицеров "Варяга":

"Всюду была кровь и кровь. Обгорелые руки и ноги, разорванные тела и обнажённое мясо..”.

Горящий и искореженный ураганным огнем “Варяг”, получивший серьезные повреждения, предпринял попытку вернуться в порт, произвести ремонт и продолжить бой. Однако, вскоре стало ясно, что спасти крейсер не удастся, в ходе боя потеряно 45% команды.Капитаны “Варяга” и канонерской лодки “Кореец” приняли решение открыть кингстоны и затопить суда (“Кореец” был взорван). Команда частично попала в плен к японцам, а частично была спасена кораблями западных “союзников”. Выжившие матросы и офицеры стали героями и их подвигом восхищалась вся Европа.

На этом общепринятая версия “героической гибели” заканчивается и начинается то, что не всем известно и о чем я хочу вам поведать.

Затопленный командой крейсер «Варяг»

Итак, курьез заключался в том, что в ходе боя у Чемульпо, “Варяг” был затоплен на мелководье, не сгинул в морской пучине, а торчал над поверхностью воды с креном в 90°, левым бортом углубившись в ил. Практически сразу у японцев родился план поднять ценный корабль, используя для этого отлив.

Работы по подъему возглавил корабельный инженер, генерал-лейтенант Араи, в распоряжении которого было 7 инженеров, несколько десятков водолазов и 800 корейских рабочих. Попытки оторвать корпус судна от ила успехом не увенчались, после чего было принято решение соорудить прямо на палубе кессон и, используя отлив, поднять судно.

На эту затею у японцев ушёл целый год, более миллиона йен и в конце концов, после пробной откачки воды, 8 августа 1905 года корпус легендарного корабля оторвался от дна и всплыл. В этот же день на нем водрузили флаг императорской Японии.Отремонтированному крейсеру “Варяг” дали новое японское имя — “Соя”, и ценную трофейную добычу использовали в качестве учебного корабля (крейсера 2 класса) Японского императорского флота на протяжении целых 10 лет, пока в марте 1916 года Россия, планируя укомплектовать флотилию Северного Ледовитого океана, не обратилась к Японии с просьбой, продать ей несколько кораблей.

Переговоры поручили вести опытному военно-морскому атташе в Японии, капитану второго ранга А.Н. Воскресенскому, который в конце концов сдвинул явное нежелание японцев продавать России боевые корабли.

В итоге среди предложенных японской стороной вариантов, оказались несколько трофейных кораблей, когда-то уже принадлежавших России — “Сагами” (бывший “Пересвет”) отдавали за 7 миллионов иен, “Таиго” (бывшая “Полтава”) предлагался за 4,5 миллиона иен и “Соя” (бывший “Варяг”) — за 4 миллиона иен.

Цена была явно завышена, но на севере России требовалось обеспечить безопасность торговых судов Антанты, идущих в северные порты России. Деваться было некуда. Купленные суда прибыли во Владивосток 21 марта 1916 года и уже 27 марта в 10 часов утра на кораблях, получивших свои прежние названия (кроме “Полтавы”, которая получила название “Чесма”), был торжественно поднят андреевский флаг, гюйсы, вымпелы, и вновь сформированная группа “отдельного отряда судов особого назначения” отправилась в боевой поход на родину — через Индийский океан, Средиземное море и Атлантику, с приключениями прибыв в Екатерининскую бухту Александровска (ныне Полярный) к утру 18 ноября 1916 года.

В пути команда отчаянно перебирала и приводила в порядок корабельное хозяйство, однако практически сразу встал вопрос капитального ремонта сильно изношенных узлов, механизмов и вооружения крейсера.

Поскольку ремонтные доки Владивостока были забиты заказами, морское ведомство с подачи адмирала Бестужева-Рюмина стало искать подрядчиков за рубежом. На заявку откликнулось Английское адмиралтейство.

Остаётся только гадать, какую личную заинтересованность в продавливании позиции ремонта кораблей именно в Англии, имел адмирал Бестужев-Рюмин, но в ведомственной записке доставленной в адмиралтейство 2 февраля, приводилось очевидно невыполнимое обязательство отремонтировать корабли за 4 месяца, гарантированное лично первым лордом сэром Эдуардом Карсоном.

В это же время, в английских доках на ремонте стояла уже упоминаемая “Чесма” (напомню, что чуть позже в ходе интервенции “Чесму” захватят англичане и будут использовать ее в качестве плавучей тюрьмы для похищения советских граждан), командир которой В.Н. Черкасов направил в морское ведомство секретное донесение с разгромной критикой явно неудачной затеи ремонтировать суда в Англии и крайне низком качестве ремонта фирмы “Каммель Лэрд” (“Cammell Laird” — кстати, существует и поныне).

Но, вопреки всему, морской министр адмирал И.К. Григорович оставил рапорт без внимания и поставил свою резолюцию: оставить решение о ремонте Англии без изменения.

Вскоре, “Варяг” стали готовить к переходу в Англию, где в доках Ливерпуля его ждали все те же специалисты из “Каммель Лэрд”. Предварительно согласовав план работ и сняв с крейсера 152-мм и 76-мм орудия, 25 февраля 1917 года судно, взяв на борт отряд русских летчиков-стажеров (о них расскажу отдельно), снялось с рейда и отправилось в путь.

Курьез заключался в том, что пока “Варяг” переходил в Англию, Россия перестала быть монархией — грянула февральская революция.Первым об этом узнал радист Мартин Козеровский, который принял сообщения Германского радио и поставил в известность командира В.Н. Дена, тот в свою очередь, распорядился под благовидным предлогом на всякий случай отобрать у матросов винтовки и штыки, с предписанием к офицерам, взорвать крейсер в случае революционного мятежа.

4 марта (17 по новому стилю) “Варяг” прибыл в Ливерпуль и встал на ремонт в расчете на то, что к лету ремонтные работы будут завершены и крейсер вернется в Мурманск. Однако нескрываемое недоверие англичан к политическим процессам в России, подтверждало постоянное присутствие отряда “дружественных” военных с направленной на палубу пушкой и в любой момент готовых подавить мятеж на корабле.

Вскоре, из Лондона вернулся командир корабля К.И. Ден, который ездил в посольство России для консультации с послом и военно-морским атташе Н.А. Волковым.

Вернувшись, он собрал экипаж и торжественно объявил, что обращение “господин” отныне заменяется на “товарищ” и что матросы, как часть народа России, отныне получили свободу, после чего под оглушительное “ура!” вахтенный сигнальщик Воробьев поднял на фок-мачте красный флаг.На корабле был организован судовой комитет, который тут же проголосовал за решение списать на берег трех унтер-офицеров, проявивших к членам команды “излишнюю строгость”. С этого момента было очевидно, что в Россию крейсер уже не вернется, так собственно и случилось...

Команда тут же принялась действовать на нервы англичанам, вдохновляя местных граждан революционными идеями. Уже 9 марта команда “Варяга” в составе 300 человек выступила в Шекспировском театре Ливерпуля, где местными классово сочувствующими пролетариями и русскоязычными гражданами был организован митинг посвященный “перевороту в России”.

Англичане, ожидая политической стабилизации в России, воздержались от перспективы передачи боевого корабля большевикам и стали намеренно тянуть время, нагнетая обстановку.

Вскоре стало понятно, что в гарантированные первым лордом 4 месяца, ремонт корабля проведен не будет, и 22 марта военно-морской атташе Н.А. Волков доложил в Петроград, что по результатам согласований с адмиралтейством Великобритании, ремонт продлится не менее 12 месяцев и будет стоить 300 тысяч фунтов-стерлингов.

Ответная резолюция адмирала Григоровича сводилась к тому, что в текущих политических и экономических условиях, целесообразнее отремонтировать так же стоящие в Ливерпульских доках миноносцы “Грозовой” и “Властный”, отложив решение по продолжению ремонта “Варяга” на потом. Команду в течение апреля-мая было решено частично отправить в Америку для приема новых кораблей, остальных отправили в Россию.

На борту “Варяга” оставили 50 человек под руководством шкипера подпоручика С.П. Истомина. Задача этой группы состояла в том, чтобы снять с “Варяга” все, что может пригодиться флоту Советской России.В начале мая в Ливерпуль пришел пароход “Алтай”, на который погрузили снятые с “Варяга” четыре 152-мм орудия со станками и боезапасом. Также в Россию отгрузили двенадцать новеньких 130-мм орудий, заказанных для “Варяга” на заводе Викерса. По прибытию в Россию, девять новых орудий будут немедленно отгружены для организации береговой обороны острова Эзель (Сааремаа) и чуть позже эти орудия доставят серьезные неприятности немецкому флоту во время Моонзундской операции.

По завершению работ по демонтажу оборудования, на “Варяге” оставили десять человек во главе с писарем Теодором Рейном, свободно владевшим английским языком. Судьба этих десятерых осталась незавидной, поскольку консул был безучастен к их проблемам и экипаж остался без снабжения и средств к существованию.

8 декабря 1917 г. англичане, использовав формальную причину неуплаты (за так и не начавшийся ремонт), взяли русский крейсер штурмом, арестовав команду и уже в феврале 1918 года над “Варягом” подняли Британский флаг, введя его в состав Королевского флота, после чего целый год использовали “Варяг” в качестве то ли вспомогательного судна, то ли — плавучей тюрьмы.

Команда последних “варяжцев” была арестована при штурме и помещена в Ливерпульскую тюрьму, где они провели три с половиной месяца и только в середине марта 1918 г. их перевезли из тюрьмы Ливерпуля в Ньюкасл, откуда с оказией отправили в Россию.

Легендарный крейсер «Варяг» был затоплен в 300 метрах от берега

Через год эксплуатации фактически полностью демонтированного и изношенного судна, англичанами было принято решение утилизировать “Варяг”. Отстояв еще почти год по бухтам и причалам, судно отправили на лом, однако… Зимнее море штормило и 5 февраля 1920 года судно налетело на подводную скалу у отмели в заливе Карлтон — всего в 300 метрах от Шотландской деревушки Лендалфут (Lendalfoot).

Все попытки сдернуть корабль с места успехом не увенчались и легендарный крейсер, волею случая не давший себя разрезать на гвозди, простоял на мели почти три года.

Севший на скалы крейсер «Варяг»

За это время, волны расшатали корпус, обрушилась часть палубных конструкции, и тогда было принято решение с помощью газорезки и динамита отделить кормовую часть с самой ценной добычей — машинным отделением и на плаву отбуксировать его прочь к месту утилизации. К сентябрю 1924 года от легендарного корабля остался лишь стоящий на камнях, переломанный на пополам остов, с которого попытались срезать все, что можно было.

В 1925 году оставшийся фрагмент корабля сорвали с мели и.. взорвали, отправив “Варяг” в пучину Ирландского моря. Так закончился путь легенды…

Послесловие: Весной 2003 года экспедиция Российских кинодокументалистов в рамках подготовки двухсерийного фильма “Варяг” предприняла попытку подводного спуска к острову легендарного корабля, лежащего на глубине 48 метров. В экспедиции принимал участие внук командира корабля Никита Руднев, живущий во Франции. В 2007 году на побережье у Шотландской деревушки Лендалфут был торжественно установлен памятник.

Дискуссия

Еще по теме

Еще по теме

Известный Автор

Золотое перо

МАЛЕНЬКАЯ ПОБЕДОНОСНАЯ ВОЙНА

Русско-японская война 1904-1905 долго мне не давалась.

Юрий Иванович Кутырев

Неравнодушный человек, сохранивший память и совесть.

Сегодня в 1721 году подписали Ништадский мир

Земли Прибалтики на законных основаниях принадлежат России!

Александр Бржозовский

Куда бедному немцу податься?

Добро пожаловать в Россию!

Артём Бузинный

Магистр гуманитарных наук

О тех, кто критикует СВО

Так называемые миролюбы