Лечебник истории

13.04.2016

Автор .

Публицист

Я тебе породив, я тебе і вб'ю!

Украинские корни русского империализма

-

Участники дискуссии:

1450 -

Последняя реплика:

больше месяца назад

В современной Украине очень не любят Российскую империю. Её ненавидят, с ней борются и выставляют в виде всепожирающего Молоха, который принёс столько бед несчастным украинцам. Между тем, нынешние потомки всех «униженных и оскорблённых» очень не любят вспоминать о том, что вскормлен этот диковинный зверь был именно в Киеве.

Российская имперская идеология родилась в недрах Киево-Могилянской академии и окончательно была оформлена человеком, который вошёл в историю как один из самых выдающихся конъюнктурщиков славянского мира.

Речь идёт об известном церковном реформаторе Феофане Прокоповиче (1681—1736 гг.). Именно он был первым в истории России «соловьём империи».

Однако прежде, чем начать знакомство с взглядами Прокоповича, стоит хотя бы вкратце рассказать о книге, на которую он впоследствии опирался в своих изысканиях.

В 1674 году в Киеве под руководством архимандрита Киево-Печорского монастыря Иннокентия (Гизеля) был напечатан анонимный «Синопсис», долгое время являвшийся одним из самых популярных исторических трудов в России.

Традиционно считается, что книга теоретически обосновывала собирание славянских земель под скипетром Романовых, однако вопреки этому распространённому мнению речь в «Синопсисе» шла не столько о правомерности присоединения к Московскому государству некоторых «русских» территорий, сколько о возможном протекторате над ними со стороны царя.

.jpg)

Киевский синопсис

На страницах книги прослеживаются два основных мотива: антиисламский (в то время над всем регионом постоянно висел дамоклов меч османской угрозы) и этнонациональный.

Что касается последнего, то неизвестный автор излагает свои довольно новаторские для того периода взгляды на историю восточных славян. Он ввёл в оборот термин «славянороссийский народ», к которому относит «руських» (т.е. русинов) и московитов.

И те, и другие, по мнению анонима, являются частью «славянороссийского народа», исторической колыбелью которого был Киев. Позже, в результате различных социальных и политических катаклизмов, этот центр плавно перекочевал в Москву.

Для подкрепления этого тезиса была придумана так называемая «Мосохова» легенда, согласно которой библейский Мосох (сын Иафета) был праотцом московитов и всех «славяноросов» в целом.

Эта концепция была вписана автором в модную среди тогдашней шляхты Речи Посполитой «сарматскую» теорию, согласно которой все славяне произошли от племени руссов, которые ведут свою родословную от племени роксолан. Все славянские народы были подведены под общий знаменатель.

При этом важно, что племя, сохранившее своё «русское» имя, объявлялось главным претендентом на верховенство в общей славянской семье. Отчизной же «словянорусского» народа была страна «Россия».

Знак равенства, поставленный анонимом между русинами и подданными московского царя, стал настоящим революционным прорывом для тогдашней историографии, до этого воспринимавшей их в качестве культурно близких, но всё же отдельных народов.

Таким образом, появилась концепция, открывавшая перед московскими царями довольно широкие перспективы.

Однако тут стоит сделать небольшую поправку на то, что искренность взглядов анонима стоит под большим вопросом.

Дело в том, что, несмотря на некоторую стройность этой идеологической конструкции, она во многом была искусственной. Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить, что представители киевской духовной элиты, говоря о возможной протекции царя, вовсе не собирались подчинять Киевскую митрополию московскому патриарху, поскольку сами ориентировались на Константинопольского.

Таким образом, «славянорусское» единство вовсе не подразумевало единства религиозного.

Справедливости ради стоит отметить, что и в самой Москве с большим подозрением относились к единоверцам из других государств. Так, православное население земель, отошедших к Романовым после Тринадцатилетней войны (1654—1667), насильно перекрещивалось, поскольку православные Речи Посполитой считались в Москве точно такими же схизматами, как и католики или униаты.

Причин, подтолкнувших Киев в объятия Романовых, было две: османская угроза и один из пунктов подписанного заключённого между Московским государством и Речью Посполитой Андрусовского перемирия (1667), согласно которому Киев на два года передавался Москве.

Время шло, а царь даже не думал выполнять условия договора. Поляки взывали к справедливости и грозились силой отнять то, что им когда-то принадлежало.

Киевский клир настолько боялся вернуться под власть католиков, что не только просил московского государя взять город под своё покровительство, но и слал в Москву фантастические проекты, в которых царю предлагалось окончательно добить Республику Обоих Народов.

Что характерно, в самой Москве подобные идеи воспринимались довольно прохладно. С «Синопсисом» и его этнонациональными концепциями там, безусловно, были знакомы, однако всерьёз их никто не воспринимал.

Если взглянуть на такой образчик тогдашней московской историографии, как написанная в 1669 году Фёдором Грибоедовым «История о царях и Великих князьях земли Русской», то можно заметить, что её автор мыслил совершенно иными категориями.

Для тамошних элит «русскими» считались только те земли, которые находились под властью московских государей. Т.е. во главу угла ставили не этнический, а династический принцип.

Так, при внимательном изучении аутентичных источников, относящихся к заключённому между Москвой и украинским казачеством Переяславскому соглашению (1654), можно заметить, что в них нет ни слова о каких-либо этнонациональных мотивах.

Что касается самого «Синопсиса», то в Москве его отчего-то считали «польским», а потому совершенно бесполезным, если даже не вредным.

Тем не менее, книга всё же попалась на глаза Петру I, который, в отличие от многих своих соотечественников, нашёл в ней кое-какие полезные для себя идеи. Впрочем, нашёл не сам, а с помощью Феофана Прокоповича.

.jpg)

Феофан Прокопович

Человек, который заложил краеугольный камень в основание российского имперского нарратива, никогда не отличался твёрдостью взглядов.

Будущий иерарх Русской Православной Церкви получил блестящее образование в Киево-Могилянской академии, однако это не помешало ему позже перейти в униатство и пройти курс обучения в иезуитской коллегии в Риме. Вернувшись в Киев, он, однако, вновь обратился в православие и стал ректором в своей alma mater.

Здесь же Прокопович в 1705 году написал принесшую ему славу трагикомедию «Владимир». За её литературную основу был взят сюжет о крещении Руси князем Владимиром в 988 году. В пьесе князь показан как реформатор, который изо всех сил противостоит языческому невежеству.

В российской историографии почему-то до сих пор бытует ошибочное мнение, что под видом князя автор вывел Петра I, хотя на самом деле под личиной Владимира скрывался не кто иной, как гетман Мазепа.

Более того, в предисловии к пьесе именно Мазепа назван наследником «русских» владений князя Владимира.

Тут стоит сказать пару слов о том, что под «Россией» Прокопович в полном согласии с давней русинской традицией понимал лишь те территории, что находились под юрисдикцией Киевской митрополии и Гетманщины.

В этом разительное отличие от придворной московской историографии, которая, начиная с середины XVII века, пыталась монополизировать киевское наследство для Романовых. Правда, в случае с царями речь шла не столько о претензиях на все «русские» земли, сколько об исторической легитимации их власти.

Схема была проста — династия Рюриковичей прервалась, потому Бог выбрал на их место Романовых. К этой, пусть и несколько видоизменённой, конструкции обратился и Прокопович, когда пытался представить дело так, будто Бог даровал вотчину Владимира не Романовым, а через Романовых Мазепе.

Впрочем, уже через год после написания «Владимира» риторика Прокоповича меняется. В 1706 году по случаю визита Петра I в Киев ректор Киево-Могилянской академии, обращаясь к царю, называет того «царём и правителем всей России» и истинным наследником князя Владимира.

Своё окончательно оформление взгляды Прокоповича обрели после Полтавской битвы (1709) и объявления Мазепы изменником.

Во всех своих произведениях, написанных после 1709 года, он очерняет опального гетмана и в противовес ему восхваляет Петра I, которого называет «Российским монархом».

Изменились и представления Прокоповича о «России», которая теперь выходила за пределы киевской церковно-административной единицы и казацкой державы. Границы новой «России» теперь проходили по Днепру и Каспийскому, Балтийскому и «Ледовитому» морям.

В свою очередь, «Россия» из трагикомедии «Владимир» потеряла свой прежний статус и превратилась в «Малую Россию».

Для оправдания своих идеологических метаний Прокопович создаёт пропагандистский миф, за который сразу же ухватился Пётр I: мол, Мазепа пригласил шведского короля Карла XII в «Малую Россию», дабы вернуть сюда церковную унию, однако «Полтавская виктория» петровской армии сорвала предательские планы гетмана.

Выходило так, что победа под Полтавой была не только личным триумфом Петра I, но и делом «общей всероссийской» важности.

.jpg)

Спасение «Малой России» было в глазах Прокоповича актом, который легитимировал власть Романовых над всеми «русскими» землями.

Ещё одним ноу-хау Прокоповича стало отождествление «России» с фигурой монарха: «Россия» — это царь, а царь — это «Россия».

В своём написанном по случаю Полтавской победы панегирике опытный конъюнктурщик прямо говорил, что если бы царь пал от шальной пули, то вместе с ним погибла бы и его держава.

Идея довольно незамысловатая, но, тем не менее, пришлась по вкусу Петру I. В полном соответствии с этим пропагандистским клише, отступившийся от клятвы на верность царю Мазепа предстал в качестве предателя «России».

Примерно в этом духе высказывался ещё один воспитанник Киево-Могилянской коллегии митрополит Стефан (Яворский), написавший «от имени матери-России» стихотворение, в котором опальный гетман обвинялся во всех смертных грехах.

К слову, в своём посвящённом покойному Петру I «Слове на похвалу…» (1727) Прокопович помимо Мазепы постфактум обвиняет в государственной измене вообще всех, кто хоть раз выступал против царя, в том числе и участников Астраханского (1705—1706) и Булавинского (1707—1708) восстаний.

Важным нововведением Прокоповича стало и часто употребляемое им в своих трудах понятие «отечества».

Если во «Владимире» под этим термином подразумевается отошедшее к Мазепе «киевское наследство», то после Полтавы Прокопович употребляет понятие «отечества» в качестве одной из гражданских добродетелей.

Собственно, именно как к «отцу отечества» он обращался к Петру I в своём панегирике. Сам царь время от времени называл подвластную ему страну и «Российским государством», и «Россией», и просто «отечеством», однако делал это бессистемно и не вкладывал в эти слова какой-либо конкретики.

В этом смысле Прокопович, создавший чёткую иерархию всех этих понятий, совершил самую настоящую идеологическую революцию. В его понимании «Россия» — это не только царская вотчина, но и «отечество» для всех «русских» людей.

При этом «отечество» употребляется Прокоповичем как синоним латинского «patria», и можно сказать, что ректор Киево-Могилянской коллегии был едва ли не первым в российской истории интеллектуалом, который обратился к национально-патриотическому дискурсу.

Таким образом был сделан огромный шаг к «национализации» вотчины московских царей.

Параллельно с чувством патриотизма развивался в петровской державе и институт империи.

Однако тут стоит сделать одну оговорку — империя Романовых (в её «всероссийском» варианте) была явлением во многом случайным.

Изначально Пётр I вынашивал более амбициозные планы. В 1710 году он обратился к кайзеру Иосифу I с просьбой включить отвоёванную у шведов Лифляндию в состав Священной Римской Империи. Мотив царя был вполне объясним — он хотел стать курфюрстом и тем самым получить право на корону Sacrum Imperium Romanum.

Подобные перспективы отнюдь не прельщали европейских правителей, поэтому царю пришлось буквально с нуля создавать свой собственный геополитический проект. Здесь ему и пригодились изыскания Прокоповича, который, как и полагается приспособленцу, взялся за «подгонку» своих теорий под чаяния царя.

.jpg)

Первая проблема, с которой столкнулись Прокопович и другие новоявленные идеологи, касалась легитимации императорского титула Петра I.

В срочном порядке из недр архивов было извлечено датируемое 1514 годом письмо императора Священной Римской империи Максимилиана I к великому князю московскому Василию III, в котором кайзер признавал за последним царский титул.

Вроде бы ничего особенного, однако есть один любопытный нюанс — в габсбургской канцелярии попросту не знали, как обозначить на латыни титул московского князя, поэтому в письме Василий именуется как Rex (точно так же, как и сам Максимилиан).

На этом основании Прокоповичем выстраивается довольно хрупкая идеологическая конструкция, согласно которой царский титул тождествен императорскому.

В те времена подобные обоснования выглядели точно так же нелепо, как и сегодня, но, тем не менее, это не помешало Петру I в 1718 году перепечатать письмо Максимилиана и разослать его по европейским столицам.

Следующей задачей, которую предстояло решить «строителям империи», был вопрос, касающийся предполагаемой титулатуры Петра I.

Монарх предложил отбросить традиционную для московских царей трёхчленную форму их титула («Государь Великия и Малыя и Белыя Руси»). В его понимании империя должна была стать однородной, т.е. «всероссийской».

Это полностью соответствовало идеям Прокоповича, который никогда не воспринимал созданную им Россию (на этом эллинизированном варианте слова «Русь» он настаивал особенно сильно) как многонациональную державу. Для него «Всероссийская империя» являлась державой «русских» людей.

В отличие от солидарного со своим идеологом Петра I, ни его ближайшее окружение, ни его наследники подобного этноцентризма не разделяли, поэтому всего за несколько столетий держава Романовых разрослась до исполинских размеров.

Когда все вопросы с легитимацией и титулатурой были худо-бедно решены, Прокопович взялся за сакрализацию фигуры будущего императора.

Если учесть, что впоследствии поклонение «петровским» местам, вещам и прочим связанным с царём артефактам в России доходило до сумасшествия, то можно сказать, что идеолог выполнил свою задачу на отлично.

В соответствии со своими цезарепапистскими взглядами Прокопович стал представлять Петра I в качестве понтифика (т.е епископа над всеми епископами) и сыграл немаловажную роль в окончательном упразднении московского патриаршества.

При его непосредственном участии была создана Духовная коллегия (позже переименованная в Святейший правительствующий Синод), которая юридически оформила слияние церкви и государства в России.

В этой новой структуре Прокопович занял должность вице-президента и с бешеной энергией принялся за создание легенды о «божественной природе» неограниченной самодержавной власти.

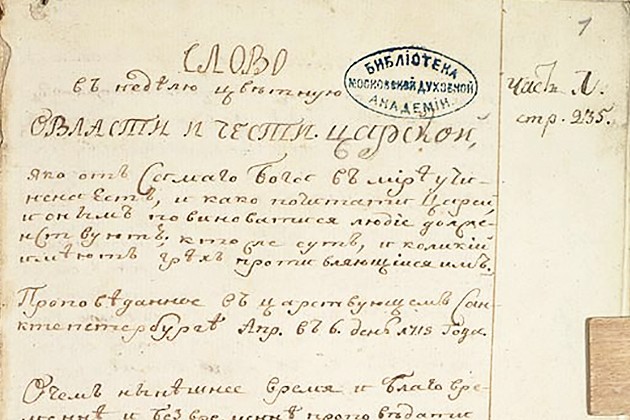

Всего его соображения на этот счёт нашли своё отражение в написанном в 1718 году «Слове о власти и чести царской». Этот документ, который даже в те далёкие времена невозможно было читать без чувства стыда за автора, вплоть до самого 1917 являлся настоящей Библией для всех апологетов самодержавия.

В итоге к 1721 году «всероссийский» имперский нарратив был окончательно сформирован.

Нельзя сказать, что Прокопович был единственным крёстным отцом Российской империи, однако именно он приложил свою руку к её идеологической вестернизации.

Если сам Пётр I излишне увлекался внешней стороной вопроса (пресловутое обрезание бород, введение одежды европейского покроя и т.д.), то Прокопович вместе с другими воспитанниками Киево-Могилянской академии, такими как Стефан Яворский, Гавриил Бужинский (именно он пересадил на русскую почву понятия «гражданин» и «общество») занимались более деликатной работой.

Результатом их кипучей деятельности стало появление модерного российского государства, которое, пусть и с оговорками, но всё же было вписано в общеевропейский контекст. Новая «русская» держава стала намного ближе к Европе и внешне, и интеллектуальнее, однако вместе с тем в ней стали развиваться некоторые уродливые тенденции.

С одной стороны, Российская империя была страной, где знали такие слова, как «отечество», «гражданин» и «патриотизм», но с другой — всё это нивелировалось культом монархической власти и жаждой расширения.

Возможно, именно в силу того, что империя родилась в России практически в одно время с национальным самосознанием, российский национализм всегда носил, носит и, вероятнее всего, будет носить имперский характер.

Парадокс в том, что родился русский имперский дискурс в городе, который ныне претендует на звание главного антироссийского бастиона.

Дискуссия

Еще по теме

Еще по теме

Редакция Книги перемен

ВЕРТИКАЛЬ ДЕЛЕГИРУЕТ ПОЛНОМОЧИЯ

Институт земств - толчок для развития страны

Ростислав Ищенко

системный аналитик, политолог

КАК РОДИЛОСЬ УКРАИНСТВО

Забытый юбилей политической ошибки.

Микола Швыдкой

Настоящий патриот настоящей Украины

КАК МАЛАЯ РУСЬ СТАЛА УКРАИНОЙ

Рождение Малой Руси

Antons Klindzans

СОГЛАСОВАННАЯ ЛОЖЬ

Вот, что такое мировая история