Латыши - герои Великой Отечественной войны

22.04.2025

Александр Ржавин

ИСТОРИЯ МАКСА РЕЙТЕРА

Как сын латышского крестьянина стал генералом Красной армии

-

Участники дискуссии:

33 -

Последняя реплика:

больше месяца назад

Сын латышского крестьянина сделал головокружительную карьеру в Русской императорской, а потом в Красной армии, однако в России его упорно записывают в немцы и до сих пор во всех энциклопедиях и справочниках указывают неверный год рождения.

Доводим, наконец, до сведения русских читателей, когда на самом деле родился самый высокопоставленный латышский полководец Красной армии: генерал-полковник Макс Андреевич Рейтер, командующий Брянским фронтом, кавалер одной из самых редких наград мира.

Загадка биографии

До 1986 года считалось, что Макс Рейтер родился за сто лет до этого под Пилтене, и в Латвии торжественно отметили круглую дату. Однако все испортили историки. Они тщательно исследовали церковные книги и сильно удивились.

Ранее предполагали, что при рождении 12 (24 по новому стилю) апреля 1886 года на хуторе Мельти (Meļķi) под Зиргеном (ныне Зирас) Рейтеру дали совсем другое имя — Мартиньш. Однако будущий полководец решил, что имя Макс (Maksis) подходит ему лучше. Но выяснилось, что в 1886 году в семье Андрея и Гриеты Рейтеров родился другой мальчик — Кристап. И произошло это событие совсем в другом месте — под Падуре близь Кулдиги, откуда были родом Рейтеры. А вот Мартыньш Рейтер действительно родился 12 апреля на хуторе Мельки недалеко от Пилтене, но ровно пять лет спустя — в 1891 году!

Зато какой зоркий глаз был у полководца Леонида Михайловича Сандалова, который так описывал хорошо знакомого ему Рейтера: говорил «с небольшим, но заметным латышским акцентом» и был «значительно моложе на вид» своих паспортных лет.

Что же делать? Решили прошедшие празднования считать 95-летием, а столетие генерала отметить еще раз в 1991 году. Ну а когда он наступил, сами понимаете, уже никому не было особого дела до юбилея сталинского военачальника и исторических открытий в его биографии...

Похоже, в проживавшей в Москве семье самого полководца об этом факте знали. Вот только там его зачем-то еще немного омолодили: на надгробном памятнике на Новодевичьем кладбище годом рождения вообще стоит 1892-й. Но во всех справочниках и энциклопедиях в России до сих пор указывают неправильный год рождения. Дошло до смешного: в Википедии в статье на латышском языке указан 1891 год, а на русском и других языках — все равно 1886-й.

Могила генерал-полковника Макса Рейтера на Новодевичьем кладбище в Москве.

Латыш, а не немец

Да что там год рождения! Некоторые оспаривают национальность генерала. Удивительно, но его упорно записывают в немцы. И ладно бы бестолочь от истории Володымыр Ризун, пишущий под громким псевдонимом Виктор Суворов! Так, широко в народе разошлась его фраза из «Ледокола» о том, что «немецкий коммунист» «Макс Рейтер — дисциплинированный немец, еще в Первой мировой войне был полковником в штабе русской армии, служака прусской закваски». Однако не так уж давно была издана энциклопедия «Немцы России», в которой также к ним причислен «Максимильян Андреевич Рейтер, советский военачальник». Ну не так это! Хоть и владел Рейтер немецким почти как родным.

Даже если не обращать внимания на другие документы, то церковные книги, в которых были записи о рождении Рейтера и его братьев и сестер, относились не просто к лютеранскому, а именно к латышскому лютеранскому приходу. Хотя фамилия, бесспорно, у Рейтера немецкая — в переводе значит «всадник». Но кого в Прибалтике удивить немецкой по происхождению фамилией? Ульманисов, Кирхенштейнов, Дамбергов, Затлерсов?!

Ладно, с датой рождения и национальностью разобрались. Но неужели именно Рейтер был самым высокопоставленным военным из числа латышей в Красной Армии? А как же Фабрициус и Берзарин?!

Ян Фрицевич Фабрициус (1877-1929), первый четырехкратный кавалер высшей награды СССР (на тот момент) — ордена Красного Знамени, несомненно, личность легендарная. Действительно, последнее его воинское звание (точнее, служебная категория) — командир 14-й категории. Эта категория высшего начальствующего состава РККА соответствовала должностям командующего фронтом, округом, армией и так далее. Фабрициус же на момент гибели был помощником командующего Кавказской Краснознаменной армией. Это примерно соответствовало званию генерал-лейтенанта. А Рейтер был генерал-полковником — на ступень выше.

Портрет Макса Рейтера 1945 года.

Позвольте, может возразить более осведомленный читатель, но ведь был генерал-полковник Николай Эрастович Берзарин (1904-1945), первый комендант взятого советскими войсками Берлина! Во-первых, он был командармом, а Рейтер командовал фронтом. Во-вторых, то, что Берзарин был латышом, является заблуждением. Одно время в латышских статьях даже писали его фамилию как Bērzzariņš, а не Berzarins, чтобы подчеркнуть латышскость генерала. Но смотрим любой его наградной лист. Например, в марте 1945 года на присвоение звания Герой Советского Союза. Совершенно четко написано: национальность — русский. Так что даже если у него и были латышские корни, сам Берзарин себя латышом не считал.

К слову, на должностях командующих различными советскими фронтами за годы Великой Отечественной войны побывали всего 44 человека. И одним из них был латыш! Что еще интереснее, больше трети из них — 17 человек — встретили Октябрьскую революцию, будучи офицерами «старой армии». Опять же, Рейтер был среди них. Да, что Советский Союз, что Российская империя — это государства, где латыши были полноправными гражданами и подданными и перед ними были открыты широчайшие карьерные перспективы.

«Вольнопер»

Крестьянский сын Макс Рейтер, окончив в Либаве, как тогда называли Лиепаю, реальное училище, решил ими воспользоваться. Многодетная семья Рейтеров была зажиточной, но сидеть у родителей на шее молодой Рейтер явно не собирался, а потому, приписав себе несколько лет (ведь ему, как мы теперь знаем, не было еще положенных 17 лет), пошел в 1906 году на службу в армию в 1-й Сибирский стрелковый полк «вольнопером» — вольноопределяющимся. Так в царской армии называли тех, кто добровольно поступил на военную службу и пользовался определенными льготами.

По окончании срока службы вольноопределяющиеся подвергались особому экзамену, выдержавшие который производились в первый офицерский чин прапорщика. А Рейтер пошел дальше, поступив в Иркутское военное училище (то самое, где ранее учился Оскар Калпакс, позднее знаковая фигура Гражданской войны в Латвии), по окончании которого вернулся в родной полк в январе 1911 года.

Карьера Макса Андреевича в Русской императорской армии сама по себе весьма примечательна: не прошло десяти лет службы, а он уже занимал штабные должности. Такое стремительное продвижение вверх без больших связей в военной среде могло быть следствием только огромного труда и немалых способностей вчерашнего крестьянина. Способствовала этому и Первая Мировая война.

С ее началом Рейтер прибыл в действующую армию, воевал в 1-й Сибирской стрелковой дивизии на Западном фронте. Командовал ротой, батальоном. В начале 1916 года был тяжело ранен и после госпиталя назначен офицером для поручений при штабе Кавказской армии. В сентябре 1917 года Рейтера, по некоторым данным, уже в звании полковника назначили офицером для поручений при штабе 12-й армии. Однако во время командировки он заболел тифом и находился на излечении в госпитале в Валке. И когда немцы в феврале оккупировали этот город, то попал в плен, из которого вернулся в Россию только в феврале 1919 года — пытался бежать ранее, но, увы, неудачно.

Сомнений не было

А в стране вовсю полыхала Гражданская война, и Рейтер не сомневался, на чьей стороне он должен быть — добровольно вступил в Витебский пехотный полк войск ВЧК. В рядах этой и других частях Рабоче-Крестьянской Красной Армии Рейтер воевал против Железной дивизии и белоэстонцев в Латвии, против войск Юденича под Псковом и Булак-Балаховича под Островом. Командовал полками и бригадами.

Летом 1920 года в боях под Варшавой был ранен, за боевые отличия награжден орденом Красного Знамени. А в марте 1921 года участвовал в подавлении Кронштадтского мятежа — его бригада одной из первых ворвалась в крепость. В ходе этих боев Рейтер снова был ранен, а за умелое командование бригадой и личный героизм был награжден вторым орденом Красного Знамени. В 1922 году Рейтер вступил в компартию и участвовал в боевых действиях в Карелии против финских войск, которые в очередной раз пытались отжать край, применяя методы гибридной войны.

По завершении Гражданской войны Рейтер продолжил службу в армии, постепенно продвигаясь по служебной лестнице и совершенствуя знания на различных воинских курсах. Но отсутствие большой войны не означало отсутствия боевых действий — в 1929 году во главе дивизии сражается на Дальнем Востоке на КВЖД.

Командование обратило внимание на организаторские способности Рейтера — ему лучше удавалось организовывать боевую подготовку или тыловую службу, с чем больше связана его карьера в 30-е годы. При этом наш земляк был разносторонне развитым, он интересовался не только военным делом, но и искусством, любил оперу. Много читал и художественную, и историческую литературу.

Репрессии в армии Рейтера практически не задели. Лишь полгода, с декабря 1938 по июнь 1939 года, он был уволен из рядов РККА. Великую Отечественную встретил генерал-лейтенантом на посту временно исполняющего обязанности командующего войсками Северо-Кавказского военного округа.

Портрет Макса Рейтера 1942 года.

Командующий армией и фронтом

С началом Великой Отечественной войны Рейтер последовательно занимал должности начальника тыла — заместителя командующего Центрального и Брянского фронтов. Но это не значит, что ему не приходилось участвовать в боях: в декабре 1941 года в ходе Елецкой наступательной операции Рейтер был тяжело ранен, а по выходе из госпиталя получил назначение на должность командующего хорошо знакомого ему Северо-Кавказского военного округа.

Но был он там недолго: в феврале 1942 года Рейтера опять перевели в действующую армию на должность помощника войсками Западного фронта по формированию, а в марте 1942 года — назначили командующим 20-й армии. С ней он участвовал в одном из самых ожесточённых эпизодов Ржевской битвы — Погорело-Городищенской операции. Армия Рейтера отличилась и достигла наибольшего успеха, прорвав несколько рубежей немецкой обороны и продвинувшись до 40 километров.

С сентября 1942 по июнь 1943 года генерал-полковник Рейтер поставлен командовать фронтом — Брянским (авначале 2-го, а потом 3-го формирования). Вновь отличился в Воронежско-Касторненской наступательной операции, где войска его фронта нанесли поражение 2-й немецкой армии и полностью разгромили 3-й армейский корпус 2-й венгерской армии. За отличия в этой операции кроме награждения орденом Суворова 1-й степени (став одним из первых его кавалеров) Рейтеру было присвоено звание генерал-полковника.

Портрет Макса Рейтера 1943 года.

Разногласия со Сталиным?

Совсем скоро, в октябре 1943 года этот фронт будет преобразован в Прибалтийский, а потом почти сразу во 2-й Прибалтийский фронт, и в 1944 году будет принимать участие в освобождении Латвии. Но, увы, уже без Рейтера.

В июле 1943 года его перевели на Воронежский фронт (с которым принял участие в Белгородско-Харьковской наступательной операции) с понижением до заместителя командующего, а в сентябре Рейтера вообще отправили в тыл — командовать Южно-Уральским военным округом. До конца войны.

Что же случилось? Конечно, Рейтер не был самым талантливым полководцем, но вполне достойно и на уровне проявлял себя на поле боя. И дальше это мог делать, если и не командующим фронтом, то, по крайней мере, заместителем командующего.

Говорят, при подготовке Воронежско-Касторненской операции Рейтер, командовавший Брянским фронтом, предлагал отсрочить ее начало на день, что не понравилось Сталину, который лично контролировал подготовку операции. Он тогда резко отчитал Рейтера. А Макс Андреевич тоже на словом в карман не лез и мог язвительно пройтись по аргументам верховного главнокомандующего.

И как показали дальнейшие события, командующий Брянским фронтом был прав: из-за нехватки времени на подготовку операции, советское наступление развивалось хоть и успешно, но не столь быстро, как хотелось бы. И противник успел подтянуть резервы, благодаря чему немецкие силы избежали полного разгрома. Похоже, товарищ Сталин не простил генералу тот спор.

Память и забвение

После войны несколько лет Рейтер был начальником Высших стрелково-тактических курсов усовершенствования комстава пехоты «Выстрел». Но в январе 1950 года был уволен — здоровье, подорванное ранениями и перенесенным тифом, после войны быстро ухудшалось, и 6 апреля 1950 года, за несколько недель до дня рождения, генерал-полковник Макс Андреевич Рейтер, герой нескольких войн, скончался.

Он не оставил мемуаров, имя его не было на слуху. Жаль! Ведь было о чем писать — какая интересная биография. А какие награды у него были? Макс Рейтер, например, является кавалером одной из самых редких наград мира — тувинского Ордена Республики. Всего около 200 человек были им награждены, включая Сталина, Жукова, Берию, Соколовского.

Но после выхода в 60-е годы нескольких трудов генерал-полковника Леонида Сандалова, который рассказал, как воевал вместе с Рейтером, о последнем снова заговорили. В том числе на родине. Одну из центральных улиц Вентспилса назвали именем Рейтера, «красные следопыты» нашли его родственников, установили памятник на его родине — в поселке Зирас.

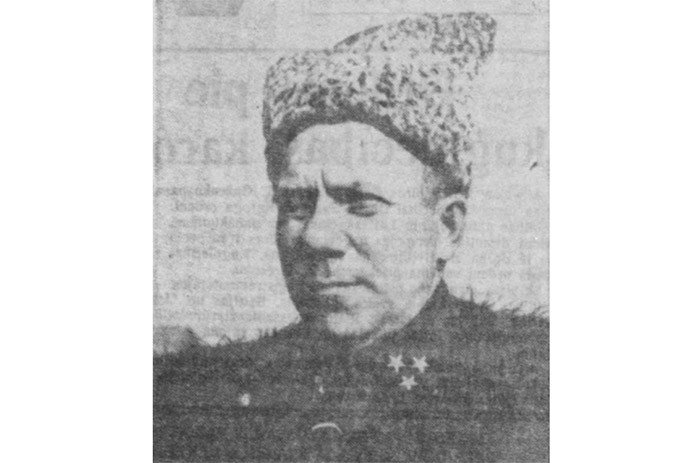

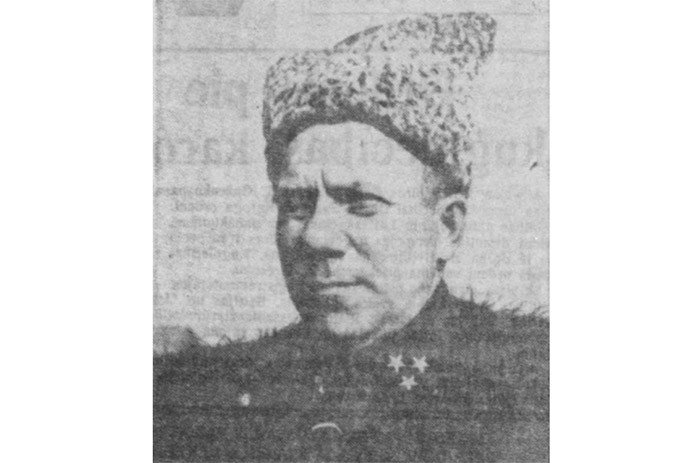

Открытие памятника генерал-полковнику Рейтеру на родине в посёлке Зирас в 1986 году. А.Кокина, газета Cīņa, Nr. 120, 21 мая 1986 года.

Архивисты, как уже было написано выше, даже узнали точную дату рождения, но грянула перестройка, СССР развалился, и, увы, в современной Латвии память об этом замечательном человеке стерта напрочь... Хотя, никаких сомнений, дослужись хоть один латыш, например, в американской армии до таких высот, то о нем в Латвийской Республике трубили бы на всех углах.

Доводим, наконец, до сведения русских читателей, когда на самом деле родился самый высокопоставленный латышский полководец Красной армии: генерал-полковник Макс Андреевич Рейтер, командующий Брянским фронтом, кавалер одной из самых редких наград мира.

Загадка биографии

До 1986 года считалось, что Макс Рейтер родился за сто лет до этого под Пилтене, и в Латвии торжественно отметили круглую дату. Однако все испортили историки. Они тщательно исследовали церковные книги и сильно удивились.

Ранее предполагали, что при рождении 12 (24 по новому стилю) апреля 1886 года на хуторе Мельти (Meļķi) под Зиргеном (ныне Зирас) Рейтеру дали совсем другое имя — Мартиньш. Однако будущий полководец решил, что имя Макс (Maksis) подходит ему лучше. Но выяснилось, что в 1886 году в семье Андрея и Гриеты Рейтеров родился другой мальчик — Кристап. И произошло это событие совсем в другом месте — под Падуре близь Кулдиги, откуда были родом Рейтеры. А вот Мартыньш Рейтер действительно родился 12 апреля на хуторе Мельки недалеко от Пилтене, но ровно пять лет спустя — в 1891 году!

Зато какой зоркий глаз был у полководца Леонида Михайловича Сандалова, который так описывал хорошо знакомого ему Рейтера: говорил «с небольшим, но заметным латышским акцентом» и был «значительно моложе на вид» своих паспортных лет.

Что же делать? Решили прошедшие празднования считать 95-летием, а столетие генерала отметить еще раз в 1991 году. Ну а когда он наступил, сами понимаете, уже никому не было особого дела до юбилея сталинского военачальника и исторических открытий в его биографии...

Похоже, в проживавшей в Москве семье самого полководца об этом факте знали. Вот только там его зачем-то еще немного омолодили: на надгробном памятнике на Новодевичьем кладбище годом рождения вообще стоит 1892-й. Но во всех справочниках и энциклопедиях в России до сих пор указывают неправильный год рождения. Дошло до смешного: в Википедии в статье на латышском языке указан 1891 год, а на русском и других языках — все равно 1886-й.

Могила генерал-полковника Макса Рейтера на Новодевичьем кладбище в Москве.

Латыш, а не немец

Да что там год рождения! Некоторые оспаривают национальность генерала. Удивительно, но его упорно записывают в немцы. И ладно бы бестолочь от истории Володымыр Ризун, пишущий под громким псевдонимом Виктор Суворов! Так, широко в народе разошлась его фраза из «Ледокола» о том, что «немецкий коммунист» «Макс Рейтер — дисциплинированный немец, еще в Первой мировой войне был полковником в штабе русской армии, служака прусской закваски». Однако не так уж давно была издана энциклопедия «Немцы России», в которой также к ним причислен «Максимильян Андреевич Рейтер, советский военачальник». Ну не так это! Хоть и владел Рейтер немецким почти как родным.

Даже если не обращать внимания на другие документы, то церковные книги, в которых были записи о рождении Рейтера и его братьев и сестер, относились не просто к лютеранскому, а именно к латышскому лютеранскому приходу. Хотя фамилия, бесспорно, у Рейтера немецкая — в переводе значит «всадник». Но кого в Прибалтике удивить немецкой по происхождению фамилией? Ульманисов, Кирхенштейнов, Дамбергов, Затлерсов?!

Ладно, с датой рождения и национальностью разобрались. Но неужели именно Рейтер был самым высокопоставленным военным из числа латышей в Красной Армии? А как же Фабрициус и Берзарин?!

Ян Фрицевич Фабрициус (1877-1929), первый четырехкратный кавалер высшей награды СССР (на тот момент) — ордена Красного Знамени, несомненно, личность легендарная. Действительно, последнее его воинское звание (точнее, служебная категория) — командир 14-й категории. Эта категория высшего начальствующего состава РККА соответствовала должностям командующего фронтом, округом, армией и так далее. Фабрициус же на момент гибели был помощником командующего Кавказской Краснознаменной армией. Это примерно соответствовало званию генерал-лейтенанта. А Рейтер был генерал-полковником — на ступень выше.

Портрет Макса Рейтера 1945 года.

Позвольте, может возразить более осведомленный читатель, но ведь был генерал-полковник Николай Эрастович Берзарин (1904-1945), первый комендант взятого советскими войсками Берлина! Во-первых, он был командармом, а Рейтер командовал фронтом. Во-вторых, то, что Берзарин был латышом, является заблуждением. Одно время в латышских статьях даже писали его фамилию как Bērzzariņš, а не Berzarins, чтобы подчеркнуть латышскость генерала. Но смотрим любой его наградной лист. Например, в марте 1945 года на присвоение звания Герой Советского Союза. Совершенно четко написано: национальность — русский. Так что даже если у него и были латышские корни, сам Берзарин себя латышом не считал.

К слову, на должностях командующих различными советскими фронтами за годы Великой Отечественной войны побывали всего 44 человека. И одним из них был латыш! Что еще интереснее, больше трети из них — 17 человек — встретили Октябрьскую революцию, будучи офицерами «старой армии». Опять же, Рейтер был среди них. Да, что Советский Союз, что Российская империя — это государства, где латыши были полноправными гражданами и подданными и перед ними были открыты широчайшие карьерные перспективы.

«Вольнопер»

Крестьянский сын Макс Рейтер, окончив в Либаве, как тогда называли Лиепаю, реальное училище, решил ими воспользоваться. Многодетная семья Рейтеров была зажиточной, но сидеть у родителей на шее молодой Рейтер явно не собирался, а потому, приписав себе несколько лет (ведь ему, как мы теперь знаем, не было еще положенных 17 лет), пошел в 1906 году на службу в армию в 1-й Сибирский стрелковый полк «вольнопером» — вольноопределяющимся. Так в царской армии называли тех, кто добровольно поступил на военную службу и пользовался определенными льготами.

По окончании срока службы вольноопределяющиеся подвергались особому экзамену, выдержавшие который производились в первый офицерский чин прапорщика. А Рейтер пошел дальше, поступив в Иркутское военное училище (то самое, где ранее учился Оскар Калпакс, позднее знаковая фигура Гражданской войны в Латвии), по окончании которого вернулся в родной полк в январе 1911 года.

Карьера Макса Андреевича в Русской императорской армии сама по себе весьма примечательна: не прошло десяти лет службы, а он уже занимал штабные должности. Такое стремительное продвижение вверх без больших связей в военной среде могло быть следствием только огромного труда и немалых способностей вчерашнего крестьянина. Способствовала этому и Первая Мировая война.

С ее началом Рейтер прибыл в действующую армию, воевал в 1-й Сибирской стрелковой дивизии на Западном фронте. Командовал ротой, батальоном. В начале 1916 года был тяжело ранен и после госпиталя назначен офицером для поручений при штабе Кавказской армии. В сентябре 1917 года Рейтера, по некоторым данным, уже в звании полковника назначили офицером для поручений при штабе 12-й армии. Однако во время командировки он заболел тифом и находился на излечении в госпитале в Валке. И когда немцы в феврале оккупировали этот город, то попал в плен, из которого вернулся в Россию только в феврале 1919 года — пытался бежать ранее, но, увы, неудачно.

Сомнений не было

А в стране вовсю полыхала Гражданская война, и Рейтер не сомневался, на чьей стороне он должен быть — добровольно вступил в Витебский пехотный полк войск ВЧК. В рядах этой и других частях Рабоче-Крестьянской Красной Армии Рейтер воевал против Железной дивизии и белоэстонцев в Латвии, против войск Юденича под Псковом и Булак-Балаховича под Островом. Командовал полками и бригадами.

Летом 1920 года в боях под Варшавой был ранен, за боевые отличия награжден орденом Красного Знамени. А в марте 1921 года участвовал в подавлении Кронштадтского мятежа — его бригада одной из первых ворвалась в крепость. В ходе этих боев Рейтер снова был ранен, а за умелое командование бригадой и личный героизм был награжден вторым орденом Красного Знамени. В 1922 году Рейтер вступил в компартию и участвовал в боевых действиях в Карелии против финских войск, которые в очередной раз пытались отжать край, применяя методы гибридной войны.

По завершении Гражданской войны Рейтер продолжил службу в армии, постепенно продвигаясь по служебной лестнице и совершенствуя знания на различных воинских курсах. Но отсутствие большой войны не означало отсутствия боевых действий — в 1929 году во главе дивизии сражается на Дальнем Востоке на КВЖД.

Командование обратило внимание на организаторские способности Рейтера — ему лучше удавалось организовывать боевую подготовку или тыловую службу, с чем больше связана его карьера в 30-е годы. При этом наш земляк был разносторонне развитым, он интересовался не только военным делом, но и искусством, любил оперу. Много читал и художественную, и историческую литературу.

Репрессии в армии Рейтера практически не задели. Лишь полгода, с декабря 1938 по июнь 1939 года, он был уволен из рядов РККА. Великую Отечественную встретил генерал-лейтенантом на посту временно исполняющего обязанности командующего войсками Северо-Кавказского военного округа.

Портрет Макса Рейтера 1942 года.

Командующий армией и фронтом

С началом Великой Отечественной войны Рейтер последовательно занимал должности начальника тыла — заместителя командующего Центрального и Брянского фронтов. Но это не значит, что ему не приходилось участвовать в боях: в декабре 1941 года в ходе Елецкой наступательной операции Рейтер был тяжело ранен, а по выходе из госпиталя получил назначение на должность командующего хорошо знакомого ему Северо-Кавказского военного округа.

Но был он там недолго: в феврале 1942 года Рейтера опять перевели в действующую армию на должность помощника войсками Западного фронта по формированию, а в марте 1942 года — назначили командующим 20-й армии. С ней он участвовал в одном из самых ожесточённых эпизодов Ржевской битвы — Погорело-Городищенской операции. Армия Рейтера отличилась и достигла наибольшего успеха, прорвав несколько рубежей немецкой обороны и продвинувшись до 40 километров.

С сентября 1942 по июнь 1943 года генерал-полковник Рейтер поставлен командовать фронтом — Брянским (авначале 2-го, а потом 3-го формирования). Вновь отличился в Воронежско-Касторненской наступательной операции, где войска его фронта нанесли поражение 2-й немецкой армии и полностью разгромили 3-й армейский корпус 2-й венгерской армии. За отличия в этой операции кроме награждения орденом Суворова 1-й степени (став одним из первых его кавалеров) Рейтеру было присвоено звание генерал-полковника.

Портрет Макса Рейтера 1943 года.

Разногласия со Сталиным?

Совсем скоро, в октябре 1943 года этот фронт будет преобразован в Прибалтийский, а потом почти сразу во 2-й Прибалтийский фронт, и в 1944 году будет принимать участие в освобождении Латвии. Но, увы, уже без Рейтера.

В июле 1943 года его перевели на Воронежский фронт (с которым принял участие в Белгородско-Харьковской наступательной операции) с понижением до заместителя командующего, а в сентябре Рейтера вообще отправили в тыл — командовать Южно-Уральским военным округом. До конца войны.

Что же случилось? Конечно, Рейтер не был самым талантливым полководцем, но вполне достойно и на уровне проявлял себя на поле боя. И дальше это мог делать, если и не командующим фронтом, то, по крайней мере, заместителем командующего.

Говорят, при подготовке Воронежско-Касторненской операции Рейтер, командовавший Брянским фронтом, предлагал отсрочить ее начало на день, что не понравилось Сталину, который лично контролировал подготовку операции. Он тогда резко отчитал Рейтера. А Макс Андреевич тоже на словом в карман не лез и мог язвительно пройтись по аргументам верховного главнокомандующего.

И как показали дальнейшие события, командующий Брянским фронтом был прав: из-за нехватки времени на подготовку операции, советское наступление развивалось хоть и успешно, но не столь быстро, как хотелось бы. И противник успел подтянуть резервы, благодаря чему немецкие силы избежали полного разгрома. Похоже, товарищ Сталин не простил генералу тот спор.

Память и забвение

После войны несколько лет Рейтер был начальником Высших стрелково-тактических курсов усовершенствования комстава пехоты «Выстрел». Но в январе 1950 года был уволен — здоровье, подорванное ранениями и перенесенным тифом, после войны быстро ухудшалось, и 6 апреля 1950 года, за несколько недель до дня рождения, генерал-полковник Макс Андреевич Рейтер, герой нескольких войн, скончался.

Он не оставил мемуаров, имя его не было на слуху. Жаль! Ведь было о чем писать — какая интересная биография. А какие награды у него были? Макс Рейтер, например, является кавалером одной из самых редких наград мира — тувинского Ордена Республики. Всего около 200 человек были им награждены, включая Сталина, Жукова, Берию, Соколовского.

Но после выхода в 60-е годы нескольких трудов генерал-полковника Леонида Сандалова, который рассказал, как воевал вместе с Рейтером, о последнем снова заговорили. В том числе на родине. Одну из центральных улиц Вентспилса назвали именем Рейтера, «красные следопыты» нашли его родственников, установили памятник на его родине — в поселке Зирас.

Открытие памятника генерал-полковнику Рейтеру на родине в посёлке Зирас в 1986 году. А.Кокина, газета Cīņa, Nr. 120, 21 мая 1986 года.

Архивисты, как уже было написано выше, даже узнали точную дату рождения, но грянула перестройка, СССР развалился, и, увы, в современной Латвии память об этом замечательном человеке стерта напрочь... Хотя, никаких сомнений, дослужись хоть один латыш, например, в американской армии до таких высот, то о нем в Латвийской Республике трубили бы на всех углах.

Дискуссия

Еще по теме

Еще по теме

Александр Ржавин

АЛЬФРЕД ЯНОВИЧ СПАЛВА

Батальонный комиссар 1-го латышского рабочего стрелкового полка.

Gvido Pumpurs

настоящий латвийский пенсионер

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Переписывание истории

Юрий Иванович Кутырев

Неравнодушный человек, сохранивший память и совесть.

ЯНИС ЯНОВИЧ РОЗЕ. КАВАЛЕР ОРДЕНА СЛАВЫ ВСЕХ ТРЁХ СТЕПЕНЕЙ

Янис Янович Розе - единственный латыш, награждённый орденом Славы всех 3-х степеней.

Екатерина Кобиц

ГЛАВНЫЙ СНАЙПЕР - ОХОТНИК КРАСНОЙ АРМИИ

Латыша Яниса Вилхелмса уважали в СССР и США