Дым отечества

01.10.2015

Виктор Подлубный

Пенсионер

Дуэт ненавистных курляндцев

Часть первая — Анна

-

Участники дискуссии:

1227 -

Последняя реплика:

больше месяца назад

Императрица Анна Иоанновна опустилась на царский трон и поморщилась: трон для ее восьмипудового тела был тесноват.

Все присутствующие это заметили, некоторые оживились. Императрица исподлобья глянула на оживившихся, запомнила их и начала разыгрывать тщательно отработанный сценарий.

Для начала отыскала глазами Салтыкова. Тот чуть заметно кивнул в ответ и усмехнулся. Кивок означал следующее: главный враг императрицы фельдмаршал князь Долгоруков, придя к гвардейцам и потребовав от них присягнуть Верховному тайному совету, ушел ни с чем. А усмешка означала, что вослед своему фельдмаршалу гвардейцы бросили: «А будешь настаивать, ноги переломаем».

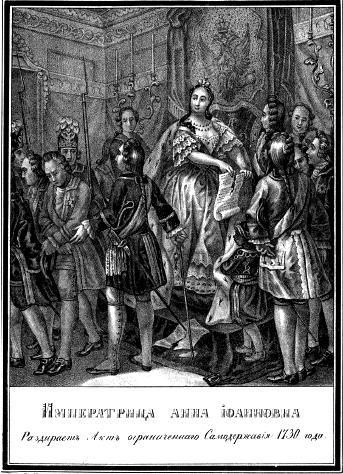

Затем Анна отыскала взглядом князя Ромодановского. Князь тотчас подошел, развернул петицию от шляхетства и с нарочитой дрожью в голосе прочел ее. Петиция заканчивалась словами: «Всемилостивейше просим принять самодержавство таково, каково ваши славные предки имели».

Анна взяла бумагу, изобразила на лице удивление и подозвала Долгорукого: «Как, разве Кондиции, поднесенные мне в Митаве, были составлены не по желанию ВСЕГО российского народа? Выходит, ты меня, князь Василий Лукич, обманул!»

Долгоруков открыл было рот, но тут же понял: слова императрицы были смертным приговором ему и всем членам Верховного тайного совета.

И действительно — Анна протянула петицию в сторону, секретарь принял ее, а вместо петиции вложил в руку императрицы те самые Кондиции, ограничивавшие ее самодержавие. И в страшной тишине Тронного зала отчетливо послышался треск разрываемого на части документа, определявшего условия вступления Анны на престол.

Прелюдия к власти

В начале 1730 г. неожиданно скончался юный император Петр II.

Смерть отрока в тот самый день, на который была назначена его свадьба, привела двор в полное замешательство: никому в те дни и в голову не приходило думать о преемнике. Ситуацию невероятно осложняло еще и то, что со смертью Петра II прекращалась прямая мужская линия Романовых и возникала необходимость быстро решить два сложнейших вопроса: кто имеет самые большие права на Российский престол и кто возьмет на себя ответственность разрешить династический кризис?

Верховному тайному совету, который фактически управлял империей при Екатерине I и Петре II, в очередной раз пришлось брать инициативу на себя, сделав следующие логические умозаключения:

1) прямых наследников императора Петра I больше нет, есть только наследницы;

2) его жена императрица Екатерина I была женщиной низкого происхождения, Петр I на ней женат не был, поэтому ее дочери не в счет;

3) «завещание» покойного императора Петра II в пользу своей невесты, как выяснилось, является фальшивкой;

4) законные права на престол остались лишь за Екатериной и Анной — дочерьми царя Ивана V, сводного брата и соправителя Петра I;

5) но Екатерина замужем за иноземцем, поэтому кандидатура вдовствующей Анны наиболее желательна.

Заметим, что эти умозаключения тут же стали и решением Верховного тайного совета, принятым единогласно.

Так русские олигархи передали корону Российской империи племяннице Петра I, курляндской герцогине Анне Иоанновне. Но сделали это хитро и коварно, серьезно ограничив ее самодержавие. Для этого и были составлены Кондиции — условия вступления Анны на престол. В заключение Кондиций жестко говорилось: «А буде чего по сему обещанию не исполню, то лишена буду короны российской».

Анна Кондиции подписала. Оппозиция в растерянности примолкла. Народ, как всегда, безмолвствовал…

Но уже через две недели, 25 февраля 1730 года, с треском порвав те Кондиции, Анна взашей разогнала Верховный тайный совет, став полностью самодержавной императрицей. И немедля отправила фельдъегеря в Митаву к Эрнсту Иоганну Бирону с приказом собираться в Петербург, куда она вновь переносила столицу — подальше от противной ей, мятежной Москвы...

Темное пятно на российской истории

Десять лет правления императрицы Анны Иоанновны в российской историографии описаны исключительно черными красками.

Уважаемый историк Ключевский пишет: «Царствование Анны Ивановны — одна из мрачных страниц нашей истории, и наиболее темное пятно на ней — сама императрица. Рослая и тучная, с лицом более мужским, чем женским, черствая по природе и еще более очерствевшая при раннем вдовстве, она, имея уже 37 лет, привезла в Москву злой и малообразованный ум с ожесточенной жаждой запоздалых удовольствий и грубых развлечений».

Историк повторил слова коллеги Костомарова, который писал об императрице столь же резко, хотя писал о женщине: «Ленивая, неряшливая, с неповоротливым умом, и вместе с тем надменная, чванная, злобная — Анна Ивановна не развила в себе ни способности, ни привычки заниматься делом и особенно мыслить, что было так необходимо в ее сане. Однообразие ее повседневной жизни нарушали только забавы».

Отметим, что оба академика, столь смачно описывая недостатки женщины, и в глаза ее не видели.

И уж вовсе общим местом стало утверждение, что страной при Анне Иоанновне фактически стали управлять «немцы», наводнившие Россию и занявшие все важнейшие государственные посты.

А наиболее сильно влиял на императрицу ее любимец Бирон, да так влиял, что вся эпоха этого царствования получила название бироновщины. Это его стараниями для борьбы с инакомыслием была создана жуткая Тайная розыскных дел канцелярия. С его руки смертная казнь угрожала всякому, кто не донесет на оскорбителя императрицы. Достаточно было в отношении кого хочешь прокричать «слово и дело!», как несчастного тут же тащили в подвал, где жестоко пытали. Казнями и ссылками изводили самых видных русских вельмож, казавшихся императрице опасными. Государственное хозяйство было расстроено. Казна истощена. Народ изнемогал.

Все так, да не совсем. Столь негативное отношение к царствованию Анны Иоанновны связано со стереотипом, возникшим значительно позже, в период правления двух последующих императриц. Стереотип этот если и не заказной, то поощренный сверху. Поскольку императрица Елизавета, а позже и Екатерина II, силой захватив власть и не имея на нее законных прав, должны были каким-то образом оправдать необходимость захвата.

У Рижского историка профессора Инфантьева есть прекрасная методика проверки исторических стереотипов. Если в истории что-то имело значимое место, это непременно находило отражение в фольклоре. К примеру, если Петр I был нелюбим латышским народом, то эта нелюбовь должна была найти отражение в анекдотах, песнях и дайнах. Но в них на нелюбовь и намека нет, скорее наоборот. Значит, тезис о нелюбви латышей к Петру не проходит, несмотря ни на чьи старания. Так же и с Анной Иоанновной: не найдено ни одного фольклорного источника, говорящего о ненависти народа к ней и Бирону. Зато точно установлено, что термин бироновщина принадлежит не народу.

Советская историография этот стереотип тоже не тронула, что и понятно: пришлось бы объяснять, что оставил после себя Петр Великий — реформатор и чуть ли не революционер. Попробуем пояснить, что именно.

Начнем с экономики. Причиной экономического кризиса, который потряс империю при Анне Иоанновне, были именно преобразования Петра Великого. Как только реформатор умер, его же соратники первыми открыто заговорили о гибели государства. Генерал-прокурор Сената Ягужинский в записке Екатерине I изобразил мрачнейшую картину положения в стране: неурожаи, вымирающие от голода деревни, разорительные налоги, полное обнищание народа, массовое бегство крестьян. Впрочем, еще при жизни Петра в бегах по официальным данным числилось более 200 тысяч крепостных. Разбегался народ, куда глаза глядят: на Дон, на Урал, в Сибирь, в Польшу, Литву, к башкирам или просто по лесам.

Непродолжительные периоды правления Екатерины I (1725-1727) и Петра II (1727-1730) положение в стране к лучшему не изменили. К моменту воцарения Анны Иоанновны Российская империя напоминала недостроенный корабль, готовый утонуть в любой момент, плывущий по воле волн в неизвестном направлении. И если бы историки честно оценили то, как и куда поплыл корабль при Анне Иоанновне, то выводы их звучали бы совсем иначе.

«Куда ж нам плыть?»

Для начала Анна Иоанновна как смогла укрепила аппарат управления. Верховный тайный совет был заменен Кабинетом министров во главе с графом Остерманом, князем Черкасским и канцлером Головкиным. В первые годы царствования Анны Кабинет существовал в качестве личной ее канцелярии, но постепенно получил право издавать самостоятельные указы, подписываемые полномочными министрами.

Основной проблемой, которую необходимо было решить Кабинету, была огромная сумма задолженности по налогам. Еще при Екатерине I пытались передать сбор налогов воеводам, а не армии, как это делалось при Петре I, но воеводы оказались не лучше генералов. Екатерина I сама признала воевод «волками, в стадо ворвавшимися».

И правительство Анны первоначально пыталось обратиться к петровским способам выколачивания налогов. Ключевский гневно записал: «Повторялось татарские нашествие, только из отечественной столицы. Стон и вопль пошел по стране... Гвардия служила бироновщине во взимании недоимок... Любимое детище Петра, цвет созданного им войска — гвардеец — явился жандармом». Что гвардия превратилась в жандарма уже при Петре I, историк как-то «подзабыл».

В 1734 г. правительство должно было собрать налогов 155 тысяч рублей, а было с трудом «выбито» только 84 тысячи. Стало ясно, что петровским способом не удастся вернуть и накопившиеся долги, а они составили уже 15 миллионов рублей, и висели на шеях государства и народа тяжкими веригами.

И вот тут «черствая по природе надменная, чванная, злобная» Анна сделала своему народу подарок — пошла на списание части долгов. Кроме того, чтобы выйти из заколдованного круга, правительство установило невиданный доселе порядок налоговых сборов. Сборы были возложены на помещиков, которые раз в полгода должны были получать деньги со своих крепостных и отвозить воеводам. Но ведь крестьянин мог иметь деньги только в одном случае: продав выращенное. Причем, продав выращенное на своем наделе, а не на барском поле. Значит, чтобы получить от своего крепостного крестьянина деньги, помещик должен был существенно (и добровольно!) ограничить барщину!

Значение этого передового шага воистину историческое: впервые русское правительство попыталось решить важнейшую государственную проблему чисто экономическими методами. Скажите, какому помещику это понравится? Правильно никакому. Помещик не то, что возроптал — помещик взвыл.

Дабы выл он не слишком громко, введение такой экономики компенсировалось некоторым расширением привилегий для русского дворянства. Анной был отменен петровский закон о единонаследии: недвижимость стали делить между детьми поровну. Анна до 25 лет сократила срок государственной службы — раньше она была пожизненной. Кроме того, освобождался от обязательной военной службы один из сыновей — для управления имением. Дворяне стали начинать военную службу не солдатами и матросами, а офицерами. Но для этого Анна ввела учебную повинность: с 7 лет дети дворян должны были обучаться в начальных школах. Тех, кто получал домашнее образование, обязывали сдавать экзамены экстерном. А вот всех проваливших эти экзамены недорослей отдавали в матросы или солдаты. Большинство недорослей и их папеньки с маменьками громко стенали…

Для дальнейшего образования дворянских детей Анной был создан Шляхетский кадетский корпус, сословное учебное заведение с весьма пестрой программой. Обязательными предметами были Закон Божий, арифметика и военные упражнения. Недорослям давалась возможность выбирать юридические и политические науки, латинский язык, геометрию, географию, историю, живопись, ваяние, танцы, верховую езду и даже актерское мастерство. Такая программа обучения кадетов имела и серьезный недостаток: выбор делался с перекосом в сторону «чего б попроще», что сказывалось на качестве профессиональной подготовки офицеров.

Судите сами: из 245 кадетов изучали

русский язык — 18 человек;

французский язык — 51;

немецкий язык — 237;

юриспруденцию — 11;

географию — 17;

фехтование — 47 человек;

танцы — 111;

верховую езду — 200.

Танцевали и гарцевали те кадеты прекрасно, а вот все прочее знали скверно, не чета студиозам из европейских университетов. Но да лиха беда начало…

Затем главной заботой императрицы и Кабинета министров стало сокращение расходов на содержание огромного и неэффективного чиновничьего аппарата. Наряду с уменьшением государственных окладов было решено выплачивать чиновникам жалование сибирскими и китайскими товарами. Денег в казне прибавилось, но чиновникам китайские товары, естественно, не нравились, и они роптали.

Но главное было сделано — бюджет при Анне Иоанновне в итоге окреп и стал бездефицитным! В 1740 году в государственной казне было 2 миллиона свободных рублей наличными. Анна Иоанновна стала и осталась единственной императрицей, которая оставила своим преемникам не долги, а огромную по тем временам сумму денег.

А кроме этого она озаботилось улучшением сообщения между городами и наведении в них порядка: была учреждена регулярная почтовая связь между Москвой и Тобольском, в губернских, уездных и провинциальных городах впервые учреждена полиция. В Академии наук шла разработка математических и естественных знаний, появились первые научно-исторические труды Миллера и Татищева. Была организована вторая Камчатская экспедиция, имевшая целью изучение всей Сибири. А экспедиция Муравьева и Овцина исследовала Северный морской путь по Ледовитому океану от Архангельска до устья Оби.

Все это требовало денег, и немалых. Но по-прежнему львиную долю государственных средств съедала армия. Поэтому неправы те, кто обвинял Анну еще и в плохом снабжении войск — войскам давали столько, сколько могли. Вот статьи бюджета 1735 года — середины правления Анны Иоанновны:

армия и флот — 6,5 миллионов рублей;

двор императрицы — 260 000 рублей;

центральное управление — 180 000 рублей;

жалование высших сановников — 96 000 рублей;

губернская администрация — 51 000 рублей;

жалование учителям — 4500 рублей.

Мизерные средства, выделяемые на жалование учителям, на первый взгляд, подтверждают полное пренебрежение Анны к развитию общего образования в России. Но это очередная поспешная оценка. Прожив двадцать лет в достаточно образованной Курляндии, Анна увидела в России ужасающую картину поголовной неграмотности, а потому образованию уделяла изрядное внимание. Но, как и при Петре Великом, так и после него, учиться на Руси, увы, не стремились. Так, в 1740 г. Московская и Петербургская академии отправили в провинцию 47 учителей, из которых 18 вернулись обратно, так как не нашли себе ни одного ученика…

Дойче юбер аллес!

Теперь об управлении страной «немцами». Ключевский на сей счет возмущался: «Немцы посыпались в Россию, точно сор из дырявого мешка, облепили двор, обсели престол, забирались на все доходные места в управлении... Казнями и крепостями изводили самых видных русских вельмож».

Во-первых, вполне естественно, что Анна, став императрицей, в правлении опиралась на тех, чьи деловые способности она хорошо знала, кто составлял ее окружение в Митаве. Во-вторых, «немцев» как до нее, так и после нее приехало в Россию не меньше. Действительно, большую роль при ее дворе играли Бирон, Миних, Остерман, братья Левенвольде. Но в борьбе за влияние на императрицу участвовали и толпы русских вельмож. Толковые продвигались по службе, нерадивые от службы отодвигались. Голицын и Долгоруков, воровавшие при Петре II, и при Анне тащили к себе все, что попадалось под руку — от бриллиантов до борзых собак, за что поделом и наказывались.

Хрестоматийной «жертвой царского произвола» стал и Артемий Волынский, член Кабинета министров, чей «трагический жребий» позже воспел Рылеев. Роковой для Волынского стала вовсе не его правозащитная деятельность, а всего одна неосторожная фраза, но какая! «Императрица-то наша — дура!» Фразу передали Анне — ну и кто бы на ее месте такое стерпел?..

Мифологему о «засилии немцев» при Анне Иоанновне позже напрочь разбил Герцен, сказав нелицеприятную правду: «В немецких офицерах и чиновниках русское правительство находит именно то, что ему надобно: точность и бесстрастие машины, молчаливость глухонемых, стоицизм послушания при любых обстоятельствах, усидчивость в работе, не знающую усталости. Добавьте к этому известную честность (очень редкую среди русских) и как раз столько образования, сколько требует их должность».

И то правда: ведь еще при Петре I из-за отсутствия собственных грамотных специалистов широко приглашались иностранцы. Профессура Академии наук, основанной в 1725 г., в основном состояла из «немцев». И многие из них сыграли важную роль в становлении российской науки. Образование продолжало развиваться и при императрице Анне Иоанновне, но по-прежнему, из-за нехватки желающих учиться, студентов набирали где попало и из кого попало. Поэтому в Академии обычным явлением было студенческое пьянство и буйный разгул при полном отсутствии тяги к систематическому труду. Для поддержания дисциплины студентов пороли, у них отнимали мундиры, выдавая взамен арестантские халаты, в которых следовало посещать лекции… Потом эта же братия и стонала по поводу «зверств немцев».

То есть все обиженные громко стонали, роптали и стенали! Странно, но стенаний тех простой народ не слыхал, не до того народу было. Стон и ропот был услышан историками, правда, много десятков лет спустя, в нужное время...

Ледяной дом

Несколько слов о «забавах» императрицы и ее «жажде запоздалых удовольствий и грубых развлечений».

Во время сидения в Митаве самым унизительным для герцогини Анны было заискивание перед «пирожником» — всесильным Меншиковым. Можно себе представить, чего стоило дочери российского царя такое вот обращение к безродному, но всесильному временщику: «И с покорностью прошу вашу светлость: как прежде я имела вашей светлости к себе любовь и милость, тако и ныне, и по нынешнему с вами свойству меня не оставить, но содержать в милости и протекции». Это юная герцогиня курляндская писала «пирожнику», выцарапывая у него деньги на прокорм.

Унижения продолжались и при новом императоре-подростке Петре II,когда приходилось задаривать борзыми собаками его фаворита князя Долгорукова: «Доношу вашему высочеству, что несколько собак сыскано... И прошу ваше высочество донести государю о собаках, что сысканы, и еще будем стараться».

И после стольких унижений — внезапная неограниченная власть!

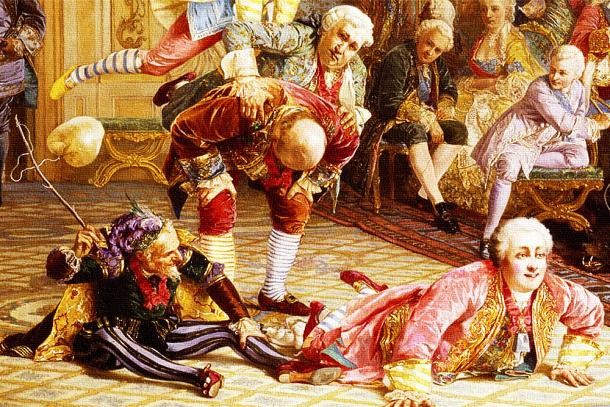

Желая отомстить за прошлые свои обиды, Анна наряжала титулованную знать шутами (князя Н. Волконского, князя М. Голицына, графа А. Апраксина). И те с удовольствием шутили! Самым известным из «развлечений» императрицы стала шутовская свадьба князя-шута Голицына с калмычкой Бужениновой в специально для этого выстроенном Ледяном доме… Экое варварство!

Но ведь наряду с этим варварством Анна методично укрепляла православие: в период ее правления были открыто множество духовных семинарий. И одновременно с этим она восстановила смертную казнь за страшнейший грех — за богохульство.

Именно в годы ее правления в Россию пришли итальянская опера, балет и открылась первая в России балетная школа. Но при этом же императрица тратила громадные суммы на непрестанные празднества, балы, маскарады, торжественные приемы и фейерверки. Анна в праздники как в запой впадала, вознаграждая себя за вынужденную, постылую жизнь в чуждой ей Курляндии.

И все же, по отзывам не историков, а ее современников, Анна обладала здравым умом. В отличие от будущей, совершенно неграмотной императрицы Елизаветы, много читала. В отличие от Екатерины II не вела переписку с философами, но бразды правления государством держала уверенно, как повод жеребца во время любимой ею охоты. Некоторые даже находили, что сердце ее временами не было лишено чувствительности…

Да вот беда — с самого детства душа ее не получила надлежащего развития. А две несчастных любви — в юности к мужу Фридриху Вильгему Кетлеру, скончавшемуся через два месяца после свадьбы, а в зрелом возрасте к новому жениху графу Морицу, который «поматросил и бросил» — две эти трагические любви вынули из груди Анны женское сердце, вставив туда камень.

Став российской императрицей, она не решила многих проблем страны, доставшихся ей в наследство от предшественников но, во всяком случае, пыталась это сделать. Именно в царствование Анны Иоанновны определились направления внутренней политики России последующих десятилетий. Именно ее «мрачное царствование» позволило Елизавете стать Просвещенной, а Екатерине II стать Великой…

А что же Иоганн Бирон, спросите вы!

Он-то тут при чем?

О, еще как при чем!

Недаром Анна, едва сев на трон, немедля отправила фельдъегеря в Митаву с приказом Иоганну собираться в Петербург.

Здоровенный, ростом выше всякого гренадера, а значит и самой императрицы, громогласный, крутой, деятельный и звероподобный муж сей был самой большой любовью императрицы. Да простят меня историки, но любила Анна Иоганна больше, чем нечаянно доставшуюся ей Россию.

Окончание — здесь.

Дискуссия

Еще по теме

Еще по теме

Александр Филей

Латвийский русский филолог

ИСХОД ИЛИ НЕИСХОД

Немного истории

Павел Тихомиров

НИ ФАШИСТЫ, НИ НАЦИСТЫ

Просто «пушечное мясо»

Юрий Иванович Кутырев

Неравнодушный человек, сохранивший память и совесть.

ОТ КАПИТУЛЯЦИИ ЯПОНИИ ДО ПУТИНА И ТРАМПА

80 лет между победой и хаосом

Артём Бузинный

Магистр гуманитарных наук

ПРИДЁТ ПОРЯДОК НАВЕДЁТ

Чего ждать от «Русской общины»?