Библиотечка IMHOclub

28.01.2012

Драма в Лифляндии

Как Латвию увидел Жюль Верн

-

Участники дискуссии:

33302 -

Последняя реплика:

больше месяца назад

Марк Лейдман,

Дмитрий Астахов,

Антонио Джузеппе Черутти,

Майя Алексеева,

Михаил Герчик,

Сергей Новиков,

Александр Гильман,

Айнарс Комаровскис,

доктор хаус,

Bwana Kubwa,

Elza Pavila,

Aleks Kosh,

Lora Abarin,

Анатолий Лапковский,

Евгений Лурье,

Борис Бахов,

Сергей Т. Козлов,

Вадим Фальков,

Дмитрий Овсянников,

Артём Губерман,

Марк Козыренко,

A B,

Дмитрий Щербина,

yellow crocodile,

Ventel Lv,

Лаокоонт .,

Anton Bargel,

Владимир Соколов,

Vladimir Senkov

«Драма в Лифляндии» — это роман Жюля Верна, действие которого разворачивается в Российской империи — в ее Прибалтийских областях. Роман издан в 1904 году и довольно интересно описывает реалии того времени.

Один из членов нашего клуба, пожелавший остаться неизвестным, прочитал сей не слишком известный роман великого писателя и сделал своеобразный цитатничек. Вместо имен собственных вставлены "он", "они" — дабы не вызывать недоразумений неожиданными персонажами. Абзацы собраны по темам из разных оригинальных глав.

Лифляндия, Эстляндия и примкнувшая к ним Курляндия

Шел 1876 год. Мысль русифицировать Прибалтийские области имела уже столетнюю давность. Еще Екатерина II помышляла об этой чисто национальной реформе. Правительство принимало меры, чтобы отстранить немецкие корпорации от управления городами и селами. К выборам в думы привлекались все граждане с известным имущественным и образовательным цензом.

Шел 1876 год. Мысль русифицировать Прибалтийские области имела уже столетнюю давность. Еще Екатерина II помышляла об этой чисто национальной реформе. Правительство принимало меры, чтобы отстранить немецкие корпорации от управления городами и селами. К выборам в думы привлекались все граждане с известным имущественным и образовательным цензом.

В Прибалтийских областях с населением в один миллион девятьсот восемьдесят шесть тысяч жителей (из них, в круглых цифрах, в Эстляндии — триста двадцать шесть тысяч, в Лифляндии — один миллион, в Курляндии — шестьсот шестьдесят тысяч) немцы представлены были лишь четырнадцатью тысячами дворян, семью тысячами купцов или почетных граждан и девяноста пятью тысячами мещан. Остальные были евреи.

Итого, в общем, немцев было сто пятьдесят пять тысяч. Следовательно, под покровительством губернатора и высших чиновников должно было без труда образоваться славянское большинство.

В Прибалтийских областях почти все дворяне, почетные граждане, мещане и купцы — немецкого происхождения. Правда, местное население, обращенное немцами сперва в католическую, затем в протестантскую веру, так и не удалось онемечить. Эстонцы, родственные финнам, и латыши, почти все земледельцы, отнюдь не скрывают национальной вражды к своим хозяевам, и многие газеты в Ревеле, Дерпте, Петербурге выступают в защиту их прав!

Известно, какую значительную роль играет в России чиновничество. Над всеми тяготеет "чин", или табель о рангах — лестница в четырнадцать ступеней, которую должны преодолеть от самого малого чина до чина тайного советника все государственные служащие.

Но в России есть и высшие слои, ничего общего не имеющие с чиновничеством. К этим слоям принадлежит в Прибалтийских областях в первую очередь дворянство, пользующееся большим весом и подлинной властью.

Дворянство немецкого происхождения, более древнее, чем русская знать, сохранило ряд привилегий, в том числе право жаловать грамотами, которыми не пренебрегают даже члены царствующего дома.

Кроме дворянства, существует буржуазия, играющая не меньшую, а иногда и более значительную роль в областном и городском управлении. Буржуазия, как и дворянство, почти вся немецкого происхождения. К ней принадлежат купцы, почетные граждане и, ступенькой ниже, простые мещане. Сюда относятся банкиры, судовладельцы, ремесленники, купцы, которые, в зависимости от гильдии, платят тот или иной налог, что позволяет им вести торговлю с заграницей. Высший слой буржуазии отличается образованностью, трудолюбием, гостеприимством, строгой нравственностью и честностью. К первым представителям этого класса молва с полным основанием причисляла семью Иохаузенов. Фирма же их пользовалась в России и за границей большим кредитом.

Коренное население Прибалтийских областей находится в зависимости от этих привилегированных слоев. Оно состоит из крестьян, пахарей, оседлых земледельцев. Прозябающих в бедности латышских крестьян по меньшей мере миллион. Они говорят на своем древнем славянском диалекте, тогда как немецкий остается языком горожан. Хотя эти крестьяне уже не крепостные, но с ними поступают не лучше. Иногда их насильно женят, чтобы увеличить количество семей, которых помещики вправе облагать податями.

Вполне понятно поэтому, что русский император решил изменить это плачевное положение вещей. Правительство стремилось приобщить славянское население к областному и городскому управлению. Это вызвало упорную борьбу

Не забудьте принести квитанцию

Как известно, богатые немцы Прибалтийского края кичатся отеческим обращением с прислугой. Семья, как они говорят, осталась патриархальной, к слугам относятся, как к чадам. Поэтому-то, надо полагать, их и наставляют по-отечески поркой.

Как известно, богатые немцы Прибалтийского края кичатся отеческим обращением с прислугой. Семья, как они говорят, осталась патриархальной, к слугам относятся, как к чадам. Поэтому-то, надо полагать, их и наставляют по-отечески поркой.

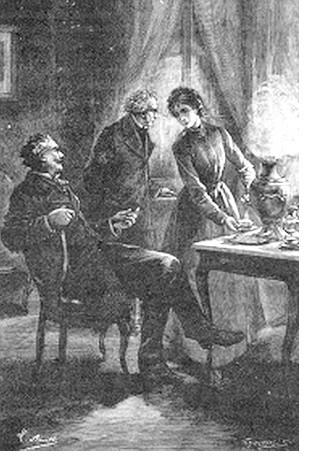

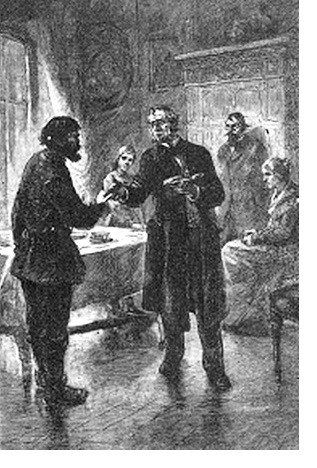

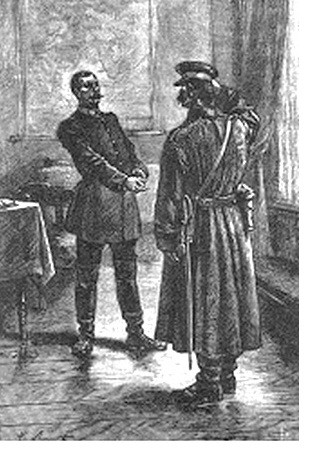

- Транкель, почему чай еще не подан?.. — спросил Франк Иохаузен.

- Простите, барин, — жалобно ответил Транкель, — но я забыл...

- Это уже не в первый раз, Транкель, и боюсь, что и не в последний, — возразил банкир.

Транкель потупился и ничего не отвечал. Да! С его стороны это уже не первое нарушение аккуратности.

Банкир вынул из кармана книжку с отрывными листками, написал несколько

строк карандашом и вручил листок Транкелю со словами:

- Отнеси это по адресу и подожди ответа.

Транкель, видимо, уже знал, куда надо доставить записку и каков будет ответ получателя. Не произнеся ни слова, он поклонился, поцеловал барину

руку и пошел к двери, чтобы отправиться в полицейский участок.

Записка содержала всего несколько слов: "Дать двадцать пять розог моему слуге Транкелю. Франк Иохаузен".

В тот момент, когда слуга выходил, банкир бросил ему вдогонку:

- Не забудь принести квитанцию.

Квитанция позволяла банкиру уплатить кому следовало за "отпущенные" розги в

соответствии с тарифом, установленным полицейским полковником.

Вот какие порядки существовали и, может быть, существуют до сих пор в Курляндии, Эстляндии, Лифляндии и, вероятно, во многих других областях московской империи.

Борьба за Рижскую думу

Рига, основанная еще в тринадцатом веке, в большей степени немецкий, чем русский город. Самая архитектура домов с высокими крышами и ступенчатыми фронтонами, выходящими на улицу, говорит об этом. Правда, некоторые здания своими причудливыми формами и позолоченными куполами напоминают строения византийского стиля.

Рига теперь больше не крепость. Центром ее является площадь Ратуши, по одну сторону которой расположено восхитительное здание ратуши, увенчанное высокой колокольней с круглыми куполами, где заседает городская дума, по другую сторону — старинный дом Черноголовых. Это здание, ощетинившееся остроконечными колоколенками, на которых вращаются жалобно скрипящие флюгера, не столько радует глаз, сколько производит странное впечатление.

...разговор шел о настроениях рижан. Впрочем, такие же настроения были распространены и в других больших городах Прибалтийских областей. Борьба между немецким и славянским населением захватила даже самых равнодушных людей. Можно было предвидеть, что по мере усиления политической активности завяжется жаркая борьба, в особенности в Риге, где народности эти сталкивались более непосредственно.

- Итак, мы с вами накануне события, которое приведет к изменению политической обстановки в Эстляндии, Лифляндии и Курляндии... Эстонские газеты со всем свойственным арийскому языку (арийские языки — лженаучное название индоевропейской группы языков, к которой относится и эстонский язык) очарованием предсказывают это!..

- Итак, мы с вами накануне события, которое приведет к изменению политической обстановки в Эстляндии, Лифляндии и Курляндии... Эстонские газеты со всем свойственным арийскому языку (арийские языки — лженаучное название индоевропейской группы языков, к которой относится и эстонский язык) очарованием предсказывают это!..

- Изменения произойдут постепенно, давно пора отнять у немецких корпораций административную власть и влияние в городской думе! Не правда ли, какая возмутительная нелепость, что немцы управляют политикой наших областей?..

- Но, к несчастью, даже когда их отстранят от управления, они все же останутся всесильными благодаря власти денег, — ведь почти все земли и все должности принадлежат лишь им?..

- Ну, должности-то можно у них отобрать. Что касается земель, то это будет трудно, вернее сказать, невозможно!.. В одной только Лифляндии немцы владеют большей частью поместий — в их руках по меньшей мере четыреста тысяч гектаров.

- Трудно сказать, кто победит в этой борьбе между лифляндцами немецкого происхождения и лифляндцами славянского происхождения!

- Предоставим действовать императору. Он-то чистокровный славянин и сумеет обуздать инородные элементы в наших областях.

- Еще удастся ли ему это! Уже семьсот лет, со времени захвата областей, наши крестьяне, наши рабочие сопротивляются напору захватчиков. И что же? Их высылают из страны!

- Николев доблестно борется за наше дело!.. Потому-то, по всей справедливости, он и возглавляет славянскую партию...

- Пускай текут воды Двины!.. Былые нравы унесутся вниз, новые идеи примчатся с верховьев...

Борьба завязывалась с нынешним большинством в муниципалитете, наиболее влиятельными членами которого были банкиры Иохаузены.

Следует заметить, что в квартале, или, вернее, предместье Риги, где стоял скромный домик Николева, учитель пользовался всеобщим уважением. Верно и то, что в предместье проживало не менее восьми тысяч русских.

Via Baltica

В то время совершить поездку по обширным равнинам Прибалтийских областей можно было только двумя способами, если только путник не расположен был передвигаться пешком или верхом. Из железных дорог существовала лишь одна, которая тянулась вдоль Финского залива и обслуживала эстляндское побережье. За исключением Ревеля, связанного с Петербургом, другие две столицы края (Рига — столица Лифляндии и Митава — столица Курляндии) не были соединены железной дорогой со столицей Российской империи.

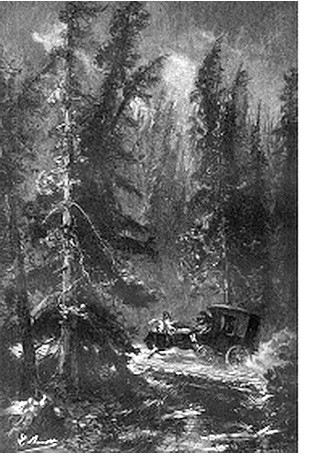

Итак, к услугам путешественников не было никаких способов передвижения, кроме почтовой кареты или телеги. Известно, что собой представляет телега — низкая повозка из досок, связанных веревками, без единого гвоздя, без железных скреп; сидением служит мешок, набитый корой, или-попросту поклажа, — да еще следует из предосторожности привязаться ремнем, дабы избежать падений, весьма частых на ухабистых дорогах. Почтовая карета менее примитивна. Это уже не повозка, а коляска, правда не слишком удобная, но хотя бы укрывающая от дождя и ветра. В карете только четыре места; та, что поддерживала сообщение между Ригой и Ревелем, ходила лишь два раза в неделю. Само собой понятно, что ни почтовая карета, ни телега, ни какая-либо другая колесная повозка не могла разъезжать зимой по этим обледенелым дорогам. Карету с успехом заменяли розвальни — тяжелые сани на полозьях, быстро увлекаемые упряжкой лошадей по белым степям Прибалтийского края.

... он заплатил бумажными рублями за билет до конечной станции на расстоянии двухсот сорока верст и затем коротко спросил:

- Где будем к вечеру?..

- В Пернове, если ветер не помешает. В такую непогоду никогда нельзя ручаться...

- Не скупись на водку ямщику, и завтра вечером мы будем в Ревеле...

- Надо надеяться! Обычно я езжу не дольше тридцати шести часов.

Почти через каждые двадцать верст встречались станции, где перепрягали лошадей и одновременно меняли ямщиков. Такое сравнительно удобное устройство обеспечивало путешественникам довольно равномерную и быструю езду.

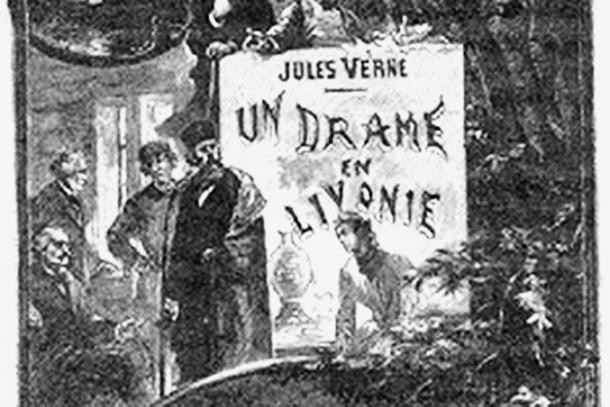

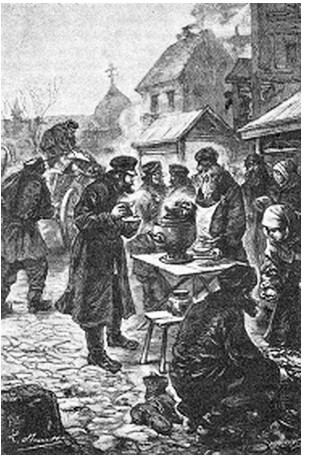

...лифляндские крестьяне — крепкий народ: мужчины с жесткими всклокоченными волосами, женщины в лохмотьях, босые дети с перепачканными руками и ногами, как у беспризорного скота. Несчастные мужики! Летом они страдают в своих лачугах от жары, зимой — от холода и в любое время от дождя и от снега. Что же сказать о их пище? Черный хлеб с мякиной, слегка смоченный конопляным маслом, ячменная и овсяная похлебка и лишь изредка кусочек сала или солонины! Что за жизнь! Но они привыкли к ней и не знают, что такое роптать. Да и что толку роптать?..

...сытный обед: суп из молочного поросенка, огурцы, плавающие в миске с рассолом, большие краюхи так называемого "кислого" черного хлеба (о белом хлебе нечего было и мечтать), кусок семги, выловленной в водах Двины, свежее сало с овощами, икру, имбирь, хрен и столь необычное на вкус брусничное варенье. Все это запивалось чаем, который течет здесь в таком изобилии, что его хватило бы на целую прибалтийскую реку.

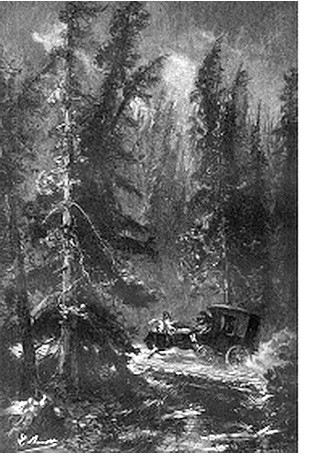

Карета въехала на болотистую равнину, весьма мало пригодную для прокладки проезжей дороги. По зыбкой земле струились многочисленные ручейки; которыми изборождена северная часть Лифляндии. В топких местах пришлось устлать дорогу кое-как обтесанными бревнами. Проезд в карете по едва пригодной даже для пешехода дороге был очень труден. Многие из этих плохо уложенных бревен, лишь одним концом упиравшихся в землю, шатались и раскачивались под колесами кареты, скрипевшей, как старое железо. В таких условиях ямщик и не думал подгонять тройку. Из предосторожности он ехал медленно, то и дело подбадривая лошадей, которые спотыкались на каждом шагу. Так сделали несколько перегонов, удачно избежав каких-либо поломок. Но лошади приходили на станции измученными, и требовать от них быстрой езды было невозможно.

Карета въехала на болотистую равнину, весьма мало пригодную для прокладки проезжей дороги. По зыбкой земле струились многочисленные ручейки; которыми изборождена северная часть Лифляндии. В топких местах пришлось устлать дорогу кое-как обтесанными бревнами. Проезд в карете по едва пригодной даже для пешехода дороге был очень труден. Многие из этих плохо уложенных бревен, лишь одним концом упиравшихся в землю, шатались и раскачивались под колесами кареты, скрипевшей, как старое железо. В таких условиях ямщик и не думал подгонять тройку. Из предосторожности он ехал медленно, то и дело подбадривая лошадей, которые спотыкались на каждом шагу. Так сделали несколько перегонов, удачно избежав каких-либо поломок. Но лошади приходили на станции измученными, и требовать от них быстрой езды было невозможно.

Право же, дорога между Ригой и Перновым больше не безопасна. Преступления все чаще, а преступники почти всегда скрываются. Да и чем они рискуют, если их схватят?. Работать на соляных копях в Сибири?. Не очень-то это их пугает...

Государевы люди

Губернатором Прибалтийского края в то время был генерал Горко. Человек большого ума, понимающий всю трудность порученного ему дела, он вел себя с немцами весьма осторожно. В то же время он подготовлял победу славянского населения и вносил необходимые изменения в общественный уклад, стараясь не прибегать к крайним средствам. Он был тверд, но справедлив. Ему претили жестокие меры, могущие вызвать открытый конфликт.

Губернатором Прибалтийского края в то время был генерал Горко. Человек большого ума, понимающий всю трудность порученного ему дела, он вел себя с немцами весьма осторожно. В то же время он подготовлял победу славянского населения и вносил необходимые изменения в общественный уклад, стараясь не прибегать к крайним средствам. Он был тверд, но справедлив. Ему претили жестокие меры, могущие вызвать открытый конфликт.

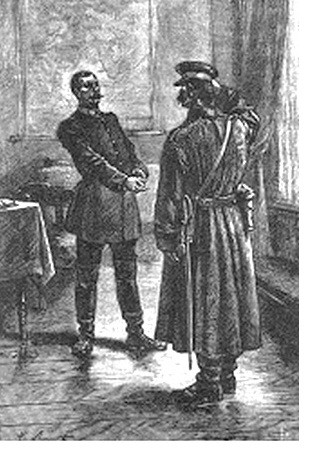

Во главе полиции стоял полковник Рагенов, чистокровный русский. Этот высокий чиновник не обладал гибкостью своего начальника и был склонен видеть врага во всяком лифляндце, эстляндце или курляндце не славянской крови. Человек лет пятидесяти, смелый, решительный, непреклонный полицейский служака, он ни перед чем не останавливался, и губернатору с трудом удавалось умерять его пыл. Он был готов сокрушить любое препятствие, имей он свободу действий, тогда как следовало, скорее, не сокрушать, а ослаблять влияние немцев.

Следующим после полковника лицом по департаменту полиции являлся майор Вердер — непосредственный подчиненный и прямая противоположность Рагенова. Майор был чисто немецкого происхождения и в исполнение своих обязанностей вносил свойственное немцам чрезмерное усердие. Майор стоял за немцев, как полковник за славян. Он яростно преследовал русских и покровительствовал германцам. И если бы не вмешательство генерала Горко с его разумной умеренностью, то, несмотря на разницу в чинах, между полковником и майором нередко вспыхивали бы ссоры.

Дерптские студиозусы

Древний ганзейский город Дерпт основан русскими в 1150 году. Так принято считать, хотя некоторые историки относят его основание к знаменитому тысячному году, тому самому, в котором должно было произойти светопреставление. Но если и можно сомневаться относительно времени основания Дерпта, одного из живописнейших городов Прибалтийского края, то нет сомнения, что его знаменитый университет основан Густавом-Адольфом в 1632 году и реорганизован в том виде, как он существует и доныне, в 1812 году. По словам некоторых путешественников, Дерпт напоминает город современной Греции. Так и кажется, что его дома целиком перенесены из столицы короля Отгона.

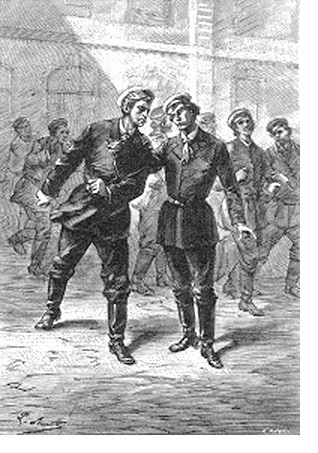

Дерпт не столько торговый, сколько студенческий город. Центром его является университет, делящийся на корпорации, или, вернее, на "нации", отнюдь несвязанные между собой прочными узами братства. Из предыдущего описания видно, что в Дерпте, как и в других городах Эстляндии, Лифляндии и Курляндии, неприязнь между славянами и германцами накалила страсти.

Вследствие этого спокойствие воцаряется в Дерпте лишь во время университетских каникул, когда невыносимая летняя жара разгоняет студентов

по домам, к их семьям.

При большом количестве студентов — около девяти сот — требуется штат в семьдесят два преподавателя, ведущих различные предметы: физику, математику, литературу. Все это существует за счет довольно обременительного бюджета в двести тридцать четыре тысячи рублей в год.

Таково же, с разницей в четыре тысячи, и число томов университетской библиотеки, одной из самых значительных и наиболее посещаемых в Европе.

Однако Дерпт — в силу своего географического положения на скрещении главных дорог Прибалтийского края, в двухстах километрах от Риги и лишь в ста тридцати от Петербурга — все же не утратил полностью характера торгового города. Да и мог ли забыть Дерпт, что он был когда-то одним из самых цветущих ганзейских городов? Но как ни мало развита в нем теперь торговля, находится она целиком в германских руках. В общем, местное эстонское население состоит лишь из рабочих и слуг.

Дерпт живописно расположен на холме, возвышающемся на южном берегу реки Эмбах. Длинные улицы соединяют три квартала города. Туристы приезжают осмотреть его обсерваторию, собор в византийском стиле, развалины готической церкви. Не без сожаления покидают они аллеи Дерптского ботанического сада, весьма ценимого знатоками.

В университете, как и среди городского населения, в те годы преобладали германцы. На девятьсот студентов насчитывалось лишь около пятидесяти славян.

...ректор университета испытывал серьезное беспокойство. Как ему было известно, с некоторых пор политическая борьба, или во всяком случае борьба между славянами и германцами, весьма обострилась среди студентов. Значительное большинство из них отстаивало старые традиции университета, сохранившиеся со времен его основания.

Правительство знало, что здесь имеется сильный очаг сопротивления попыткам русификации Прибалтийских областей. Разве мог ректор предвидеть последствия волнений, которые вспыхнули бы в связи с этим?.. Следовало быть настороже. Ведь как ни древен, как ни почитаем Дерптский университет — и его не пощадит императорский указ, если он превратится в центр возмущения против прославянских преобразований. Поэтому ректор очень внимательно следил за настроениями студентов. Да и преподаватели, в большинстве своем приверженцы немцев, тоже опасливо поглядывали на них... Разве можно заранее предвидеть, до чего дойдет молодежь, если увлечется?

Собравшиеся затянули хором во весь голос протяжную песню. Это была однообразная, в ритме на три четверти, песня, широко распространенная в немецких университетах:

Собравшиеся затянули хором во весь голос протяжную песню. Это была однообразная, в ритме на три четверти, песня, широко распространенная в немецких университетах:

Gaudeamus igitur,

Juvenes dum sumus!

Post jucundam juventutem,

Post molestam senectutem

Nos habebit humus!

[Будем же радоваться,

Пока мы молоды!

После радостной юности,

После тягостной старости

Нас поглотит земля! (лат.)]

Читатель согласится, что эти слова звучат довольно уныло и больше подходят для похоронного напева. Все равно что петь на десерт "De profundis" [Из бездны (взывал я к тебе, господи) — начало одного из псалмов (лат.)]. В общем, эта песня совершенно в характере германцев.

Вдруг на дворе раздался голос, который запел: "О Рига, кто сделал тебя столь прекрасной?.. Это сделали порабощенные латыши! Да грядет день, когда мы сможем откупить у немцев твой замок и заставить их плясать на раскаленных камнях!"

Это [один из студентов-славян] затянул могучую широкую русскую песню. Затем он и его товарищи хором запели "Боже царя храни", величественный и торжественный русский национальный гимн.

Народные волнения

В России, как и в других странах, независимость суда не может ставиться под сомнение, — она проявляется во всей полноте. И все же, стоит какому-нибудь делу быть хоть в самой незначительной мере связанным с политикой, как тотчас вмешиваются власти.

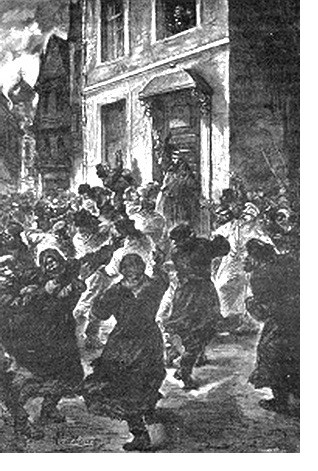

...немецкая партия старалась оказать давление на власти, добиваясь ареста Николева [учителя, лидера славянской партии, прим. ред] и предания его суду. Простой народ, рабочие, служащие, одним словом — коренное население, даже не разбираясь в том, виновен он или нет, просто в силу национального инстинкта, готово было вступиться за Николева и поддержать его в борьбе с врагами. Правда, что могли сделать эти бедные люди? Со средствами, которыми располагали братья Иохаузены и их партия, нетрудно было воздействовать на них, толкнуть их на самоуправство и таким образом вынудить губернатора отступить перед движением, которому опасно было сопротивляться.

...высшие слои рижского общества не могли примириться с тем, что этот учитель — выразитель чаяний славянского населения — так просто отделался от тяготевшего над ним обвинения. Газеты немецкой партии со свойственной им недобросовестностью продолжали всячески внушать сомнение в невиновности Николева. Ведь убийца-то до сих пор не был обнаружен. Жертва взывала к отмщению, и взывала главным образом злобными, нетерпимыми голосами противников всего русского.

в предместье то и дело появлялись группы мещан и всяких подонков, всегда

готовых служить тому, кто платит

Друзья пришли предупредить, что днем состоятся похороны. Можно было опасаться каких-нибудь враждебных выступлений против Николева, и следовало принять некоторые предосторожности...

Действительно, от враждебно настроенных братьев Иохаузенов можно было всего ожидать. Ведь они не без умысла решили устроить банковскому артельщику торжественные похороны.

Допустим, что они хотели почтить память своего верного служителя, тридцать лет проработавшего в их банкирском доме. Но было уж чересчур явным, что они ищут лишь предлога, чтобы вызвать всеобщее возмущение против Николева.

Быть может, губернатор поступил бы разумнее, запретив эту манифестацию, о которой оповестили антиславянские газеты. Однако, при настоящем состоянии умов, не вызвало ли бы такое вмешательство властей резкого противодействия? Пожалуй, наилучшим выходом все же было принять необходимые меры, чтобы оградить жилище учителя и находившихся там лиц от нападения.

Это казалось тем более необходимым, что похоронная процессия, направлявшаяся на рижское кладбище, должна была пройти через предместье как раз мимо дома Николева — достойное сожаления обстоятельство, которое могло послужить поводом к беспорядкам.

В эту минуту шествие приблизилось к дому. Впереди за утопавшим в цветах и венках гробом шла вдова покойного. За ней следовали господа Иохаузены и их служащие, а позади — друзья покойного и сторонники Иохаузенов, которые воспользовались этой церемонией лишь как поводом для манифестации.

В эту минуту шествие приблизилось к дому. Впереди за утопавшим в цветах и венках гробом шла вдова покойного. За ней следовали господа Иохаузены и их служащие, а позади — друзья покойного и сторонники Иохаузенов, которые воспользовались этой церемонией лишь как поводом для манифестации.

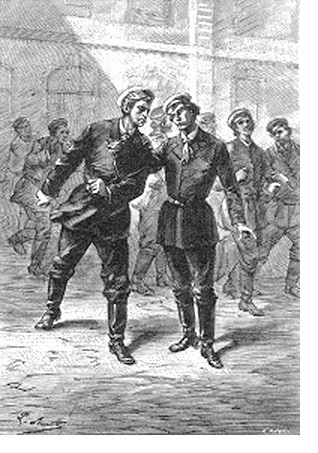

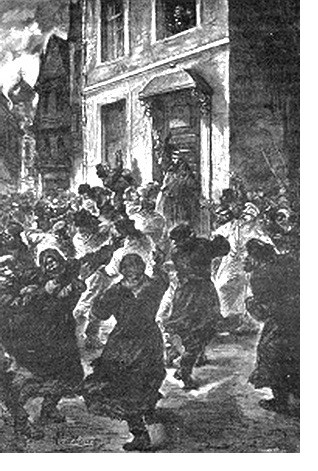

Посреди шума, гама, выкриков, сопровождаемых яростными угрозами, несшихся отовсюду, процессия остановилась перед домом учителя.

Полковник Рагенов и майор Вердер в сопровождении многочисленного полицейского отряда подоспели вовремя. Но удастся ли полицейским сдержать натиск разъяренной толпы?..

В самом деле, как только показался Николев, толпа заревела под самым окном:

- Смерть убийце!.. Смерть убийце!..

Скрестив на груди руки, с гордо поднятой головой, неподвижный, как статуя, полный презрения, Николев не произносил ни слова. Его друзья, не сумев предотвратить этот безрассудный поступок, встали рядом с ним.

Между тем шествие снова тронулось, прокладывая себе путь в толпе. Выкрики все усиливались. Наиболее яростные участники сборища бросились к дому и пытались выломать дверь.

Полковнику, майору и полицейским удалось их оттеснить. Но они поняли, что для спасения Николева необходимо его арестовать.

...в результате новых данных расследования политические страсти разгорелись еще пуще. Необходимо отметить, что обострению дела способствовала национальная рознь, разделявшая не только население Риги, но и всех трех губерний Прибалтийского края на два враждующих лагеря.

Дмитрий Николев был славянином, и славяне поддерживали его как в интересах общего дела, так и потому, что они действительно не могли допустить и мысли о его виновности.

Кроф же был германского происхождения, и немцы становились на его защиту не столько из симпатии к этому содержателю захудалого деревенского трактира, сколько из желания уничтожить Дмитрия Николева.

Газеты обоих направлений вели между собой борьбу при помощи крикливых статей, отражавших мнение той или другой стороны. В дворянских и буржуазных домах, в конторах торговцев, в жилищах рабочих и служащих только и разговору было, что об этом.

Надо признать, что положение генерал-губернатора все усложнялось. Чем более приближались городские выборы, тем громче и восторженнее славяне провозглашали кандидатуру Дмитрия Николева в противовес г-ну Франку Иохаузену.

Семья богатого банкира, друзья, клиенты и не думали прекращать борьбу, стараясь использовать против учителя все средства. Что и говорить, на их стороне была сила денег, и они не скупились на поддержку своих газет. Властей и следователя печать обвиняла в слабости и даже в попустительстве, к ним предъявлялось требование об аресте Дмитрия Николева, а наиболее умеренные из газет предлагали по меньшей мере арестовать и трактирщика и учителя. Необходимо было так или иначе покончить с этим делом до выборов; а происходящие впервые на новых началах выборы приближались.

Лифляндия, Эстляндия и примкнувшая к ним Курляндия

Шел 1876 год. Мысль русифицировать Прибалтийские области имела уже столетнюю давность. Еще Екатерина II помышляла об этой чисто национальной реформе. Правительство принимало меры, чтобы отстранить немецкие корпорации от управления городами и селами. К выборам в думы привлекались все граждане с известным имущественным и образовательным цензом.

Шел 1876 год. Мысль русифицировать Прибалтийские области имела уже столетнюю давность. Еще Екатерина II помышляла об этой чисто национальной реформе. Правительство принимало меры, чтобы отстранить немецкие корпорации от управления городами и селами. К выборам в думы привлекались все граждане с известным имущественным и образовательным цензом. В Прибалтийских областях с населением в один миллион девятьсот восемьдесят шесть тысяч жителей (из них, в круглых цифрах, в Эстляндии — триста двадцать шесть тысяч, в Лифляндии — один миллион, в Курляндии — шестьсот шестьдесят тысяч) немцы представлены были лишь четырнадцатью тысячами дворян, семью тысячами купцов или почетных граждан и девяноста пятью тысячами мещан. Остальные были евреи.

Итого, в общем, немцев было сто пятьдесят пять тысяч. Следовательно, под покровительством губернатора и высших чиновников должно было без труда образоваться славянское большинство.

В Прибалтийских областях почти все дворяне, почетные граждане, мещане и купцы — немецкого происхождения. Правда, местное население, обращенное немцами сперва в католическую, затем в протестантскую веру, так и не удалось онемечить. Эстонцы, родственные финнам, и латыши, почти все земледельцы, отнюдь не скрывают национальной вражды к своим хозяевам, и многие газеты в Ревеле, Дерпте, Петербурге выступают в защиту их прав!

Известно, какую значительную роль играет в России чиновничество. Над всеми тяготеет "чин", или табель о рангах — лестница в четырнадцать ступеней, которую должны преодолеть от самого малого чина до чина тайного советника все государственные служащие.

Но в России есть и высшие слои, ничего общего не имеющие с чиновничеством. К этим слоям принадлежит в Прибалтийских областях в первую очередь дворянство, пользующееся большим весом и подлинной властью.

Дворянство немецкого происхождения, более древнее, чем русская знать, сохранило ряд привилегий, в том числе право жаловать грамотами, которыми не пренебрегают даже члены царствующего дома.

Кроме дворянства, существует буржуазия, играющая не меньшую, а иногда и более значительную роль в областном и городском управлении. Буржуазия, как и дворянство, почти вся немецкого происхождения. К ней принадлежат купцы, почетные граждане и, ступенькой ниже, простые мещане. Сюда относятся банкиры, судовладельцы, ремесленники, купцы, которые, в зависимости от гильдии, платят тот или иной налог, что позволяет им вести торговлю с заграницей. Высший слой буржуазии отличается образованностью, трудолюбием, гостеприимством, строгой нравственностью и честностью. К первым представителям этого класса молва с полным основанием причисляла семью Иохаузенов. Фирма же их пользовалась в России и за границей большим кредитом.

Коренное население Прибалтийских областей находится в зависимости от этих привилегированных слоев. Оно состоит из крестьян, пахарей, оседлых земледельцев. Прозябающих в бедности латышских крестьян по меньшей мере миллион. Они говорят на своем древнем славянском диалекте, тогда как немецкий остается языком горожан. Хотя эти крестьяне уже не крепостные, но с ними поступают не лучше. Иногда их насильно женят, чтобы увеличить количество семей, которых помещики вправе облагать податями.

Вполне понятно поэтому, что русский император решил изменить это плачевное положение вещей. Правительство стремилось приобщить славянское население к областному и городскому управлению. Это вызвало упорную борьбу

Не забудьте принести квитанцию

Как известно, богатые немцы Прибалтийского края кичатся отеческим обращением с прислугой. Семья, как они говорят, осталась патриархальной, к слугам относятся, как к чадам. Поэтому-то, надо полагать, их и наставляют по-отечески поркой.

Как известно, богатые немцы Прибалтийского края кичатся отеческим обращением с прислугой. Семья, как они говорят, осталась патриархальной, к слугам относятся, как к чадам. Поэтому-то, надо полагать, их и наставляют по-отечески поркой.- Транкель, почему чай еще не подан?.. — спросил Франк Иохаузен.

- Простите, барин, — жалобно ответил Транкель, — но я забыл...

- Это уже не в первый раз, Транкель, и боюсь, что и не в последний, — возразил банкир.

Транкель потупился и ничего не отвечал. Да! С его стороны это уже не первое нарушение аккуратности.

Банкир вынул из кармана книжку с отрывными листками, написал несколько

строк карандашом и вручил листок Транкелю со словами:

- Отнеси это по адресу и подожди ответа.

Транкель, видимо, уже знал, куда надо доставить записку и каков будет ответ получателя. Не произнеся ни слова, он поклонился, поцеловал барину

руку и пошел к двери, чтобы отправиться в полицейский участок.

Записка содержала всего несколько слов: "Дать двадцать пять розог моему слуге Транкелю. Франк Иохаузен".

В тот момент, когда слуга выходил, банкир бросил ему вдогонку:

- Не забудь принести квитанцию.

Квитанция позволяла банкиру уплатить кому следовало за "отпущенные" розги в

соответствии с тарифом, установленным полицейским полковником.

Вот какие порядки существовали и, может быть, существуют до сих пор в Курляндии, Эстляндии, Лифляндии и, вероятно, во многих других областях московской империи.

Борьба за Рижскую думу

Рига, основанная еще в тринадцатом веке, в большей степени немецкий, чем русский город. Самая архитектура домов с высокими крышами и ступенчатыми фронтонами, выходящими на улицу, говорит об этом. Правда, некоторые здания своими причудливыми формами и позолоченными куполами напоминают строения византийского стиля.

Рига теперь больше не крепость. Центром ее является площадь Ратуши, по одну сторону которой расположено восхитительное здание ратуши, увенчанное высокой колокольней с круглыми куполами, где заседает городская дума, по другую сторону — старинный дом Черноголовых. Это здание, ощетинившееся остроконечными колоколенками, на которых вращаются жалобно скрипящие флюгера, не столько радует глаз, сколько производит странное впечатление.

...разговор шел о настроениях рижан. Впрочем, такие же настроения были распространены и в других больших городах Прибалтийских областей. Борьба между немецким и славянским населением захватила даже самых равнодушных людей. Можно было предвидеть, что по мере усиления политической активности завяжется жаркая борьба, в особенности в Риге, где народности эти сталкивались более непосредственно.

- Итак, мы с вами накануне события, которое приведет к изменению политической обстановки в Эстляндии, Лифляндии и Курляндии... Эстонские газеты со всем свойственным арийскому языку (арийские языки — лженаучное название индоевропейской группы языков, к которой относится и эстонский язык) очарованием предсказывают это!..

- Итак, мы с вами накануне события, которое приведет к изменению политической обстановки в Эстляндии, Лифляндии и Курляндии... Эстонские газеты со всем свойственным арийскому языку (арийские языки — лженаучное название индоевропейской группы языков, к которой относится и эстонский язык) очарованием предсказывают это!..- Изменения произойдут постепенно, давно пора отнять у немецких корпораций административную власть и влияние в городской думе! Не правда ли, какая возмутительная нелепость, что немцы управляют политикой наших областей?..

- Но, к несчастью, даже когда их отстранят от управления, они все же останутся всесильными благодаря власти денег, — ведь почти все земли и все должности принадлежат лишь им?..

- Ну, должности-то можно у них отобрать. Что касается земель, то это будет трудно, вернее сказать, невозможно!.. В одной только Лифляндии немцы владеют большей частью поместий — в их руках по меньшей мере четыреста тысяч гектаров.

- Трудно сказать, кто победит в этой борьбе между лифляндцами немецкого происхождения и лифляндцами славянского происхождения!

- Предоставим действовать императору. Он-то чистокровный славянин и сумеет обуздать инородные элементы в наших областях.

- Еще удастся ли ему это! Уже семьсот лет, со времени захвата областей, наши крестьяне, наши рабочие сопротивляются напору захватчиков. И что же? Их высылают из страны!

- Николев доблестно борется за наше дело!.. Потому-то, по всей справедливости, он и возглавляет славянскую партию...

- Пускай текут воды Двины!.. Былые нравы унесутся вниз, новые идеи примчатся с верховьев...

Борьба завязывалась с нынешним большинством в муниципалитете, наиболее влиятельными членами которого были банкиры Иохаузены.

Следует заметить, что в квартале, или, вернее, предместье Риги, где стоял скромный домик Николева, учитель пользовался всеобщим уважением. Верно и то, что в предместье проживало не менее восьми тысяч русских.

Via Baltica

В то время совершить поездку по обширным равнинам Прибалтийских областей можно было только двумя способами, если только путник не расположен был передвигаться пешком или верхом. Из железных дорог существовала лишь одна, которая тянулась вдоль Финского залива и обслуживала эстляндское побережье. За исключением Ревеля, связанного с Петербургом, другие две столицы края (Рига — столица Лифляндии и Митава — столица Курляндии) не были соединены железной дорогой со столицей Российской империи.

Итак, к услугам путешественников не было никаких способов передвижения, кроме почтовой кареты или телеги. Известно, что собой представляет телега — низкая повозка из досок, связанных веревками, без единого гвоздя, без железных скреп; сидением служит мешок, набитый корой, или-попросту поклажа, — да еще следует из предосторожности привязаться ремнем, дабы избежать падений, весьма частых на ухабистых дорогах. Почтовая карета менее примитивна. Это уже не повозка, а коляска, правда не слишком удобная, но хотя бы укрывающая от дождя и ветра. В карете только четыре места; та, что поддерживала сообщение между Ригой и Ревелем, ходила лишь два раза в неделю. Само собой понятно, что ни почтовая карета, ни телега, ни какая-либо другая колесная повозка не могла разъезжать зимой по этим обледенелым дорогам. Карету с успехом заменяли розвальни — тяжелые сани на полозьях, быстро увлекаемые упряжкой лошадей по белым степям Прибалтийского края.

... он заплатил бумажными рублями за билет до конечной станции на расстоянии двухсот сорока верст и затем коротко спросил:

- Где будем к вечеру?..

- В Пернове, если ветер не помешает. В такую непогоду никогда нельзя ручаться...

- Не скупись на водку ямщику, и завтра вечером мы будем в Ревеле...

- Надо надеяться! Обычно я езжу не дольше тридцати шести часов.

Почти через каждые двадцать верст встречались станции, где перепрягали лошадей и одновременно меняли ямщиков. Такое сравнительно удобное устройство обеспечивало путешественникам довольно равномерную и быструю езду.

...лифляндские крестьяне — крепкий народ: мужчины с жесткими всклокоченными волосами, женщины в лохмотьях, босые дети с перепачканными руками и ногами, как у беспризорного скота. Несчастные мужики! Летом они страдают в своих лачугах от жары, зимой — от холода и в любое время от дождя и от снега. Что же сказать о их пище? Черный хлеб с мякиной, слегка смоченный конопляным маслом, ячменная и овсяная похлебка и лишь изредка кусочек сала или солонины! Что за жизнь! Но они привыкли к ней и не знают, что такое роптать. Да и что толку роптать?..

...сытный обед: суп из молочного поросенка, огурцы, плавающие в миске с рассолом, большие краюхи так называемого "кислого" черного хлеба (о белом хлебе нечего было и мечтать), кусок семги, выловленной в водах Двины, свежее сало с овощами, икру, имбирь, хрен и столь необычное на вкус брусничное варенье. Все это запивалось чаем, который течет здесь в таком изобилии, что его хватило бы на целую прибалтийскую реку.

Карета въехала на болотистую равнину, весьма мало пригодную для прокладки проезжей дороги. По зыбкой земле струились многочисленные ручейки; которыми изборождена северная часть Лифляндии. В топких местах пришлось устлать дорогу кое-как обтесанными бревнами. Проезд в карете по едва пригодной даже для пешехода дороге был очень труден. Многие из этих плохо уложенных бревен, лишь одним концом упиравшихся в землю, шатались и раскачивались под колесами кареты, скрипевшей, как старое железо. В таких условиях ямщик и не думал подгонять тройку. Из предосторожности он ехал медленно, то и дело подбадривая лошадей, которые спотыкались на каждом шагу. Так сделали несколько перегонов, удачно избежав каких-либо поломок. Но лошади приходили на станции измученными, и требовать от них быстрой езды было невозможно.

Карета въехала на болотистую равнину, весьма мало пригодную для прокладки проезжей дороги. По зыбкой земле струились многочисленные ручейки; которыми изборождена северная часть Лифляндии. В топких местах пришлось устлать дорогу кое-как обтесанными бревнами. Проезд в карете по едва пригодной даже для пешехода дороге был очень труден. Многие из этих плохо уложенных бревен, лишь одним концом упиравшихся в землю, шатались и раскачивались под колесами кареты, скрипевшей, как старое железо. В таких условиях ямщик и не думал подгонять тройку. Из предосторожности он ехал медленно, то и дело подбадривая лошадей, которые спотыкались на каждом шагу. Так сделали несколько перегонов, удачно избежав каких-либо поломок. Но лошади приходили на станции измученными, и требовать от них быстрой езды было невозможно.Право же, дорога между Ригой и Перновым больше не безопасна. Преступления все чаще, а преступники почти всегда скрываются. Да и чем они рискуют, если их схватят?. Работать на соляных копях в Сибири?. Не очень-то это их пугает...

Государевы люди

Губернатором Прибалтийского края в то время был генерал Горко. Человек большого ума, понимающий всю трудность порученного ему дела, он вел себя с немцами весьма осторожно. В то же время он подготовлял победу славянского населения и вносил необходимые изменения в общественный уклад, стараясь не прибегать к крайним средствам. Он был тверд, но справедлив. Ему претили жестокие меры, могущие вызвать открытый конфликт.

Губернатором Прибалтийского края в то время был генерал Горко. Человек большого ума, понимающий всю трудность порученного ему дела, он вел себя с немцами весьма осторожно. В то же время он подготовлял победу славянского населения и вносил необходимые изменения в общественный уклад, стараясь не прибегать к крайним средствам. Он был тверд, но справедлив. Ему претили жестокие меры, могущие вызвать открытый конфликт.Во главе полиции стоял полковник Рагенов, чистокровный русский. Этот высокий чиновник не обладал гибкостью своего начальника и был склонен видеть врага во всяком лифляндце, эстляндце или курляндце не славянской крови. Человек лет пятидесяти, смелый, решительный, непреклонный полицейский служака, он ни перед чем не останавливался, и губернатору с трудом удавалось умерять его пыл. Он был готов сокрушить любое препятствие, имей он свободу действий, тогда как следовало, скорее, не сокрушать, а ослаблять влияние немцев.

Следующим после полковника лицом по департаменту полиции являлся майор Вердер — непосредственный подчиненный и прямая противоположность Рагенова. Майор был чисто немецкого происхождения и в исполнение своих обязанностей вносил свойственное немцам чрезмерное усердие. Майор стоял за немцев, как полковник за славян. Он яростно преследовал русских и покровительствовал германцам. И если бы не вмешательство генерала Горко с его разумной умеренностью, то, несмотря на разницу в чинах, между полковником и майором нередко вспыхивали бы ссоры.

Дерптские студиозусы

Древний ганзейский город Дерпт основан русскими в 1150 году. Так принято считать, хотя некоторые историки относят его основание к знаменитому тысячному году, тому самому, в котором должно было произойти светопреставление. Но если и можно сомневаться относительно времени основания Дерпта, одного из живописнейших городов Прибалтийского края, то нет сомнения, что его знаменитый университет основан Густавом-Адольфом в 1632 году и реорганизован в том виде, как он существует и доныне, в 1812 году. По словам некоторых путешественников, Дерпт напоминает город современной Греции. Так и кажется, что его дома целиком перенесены из столицы короля Отгона.

Дерпт не столько торговый, сколько студенческий город. Центром его является университет, делящийся на корпорации, или, вернее, на "нации", отнюдь несвязанные между собой прочными узами братства. Из предыдущего описания видно, что в Дерпте, как и в других городах Эстляндии, Лифляндии и Курляндии, неприязнь между славянами и германцами накалила страсти.

Вследствие этого спокойствие воцаряется в Дерпте лишь во время университетских каникул, когда невыносимая летняя жара разгоняет студентов

по домам, к их семьям.

При большом количестве студентов — около девяти сот — требуется штат в семьдесят два преподавателя, ведущих различные предметы: физику, математику, литературу. Все это существует за счет довольно обременительного бюджета в двести тридцать четыре тысячи рублей в год.

Таково же, с разницей в четыре тысячи, и число томов университетской библиотеки, одной из самых значительных и наиболее посещаемых в Европе.

Однако Дерпт — в силу своего географического положения на скрещении главных дорог Прибалтийского края, в двухстах километрах от Риги и лишь в ста тридцати от Петербурга — все же не утратил полностью характера торгового города. Да и мог ли забыть Дерпт, что он был когда-то одним из самых цветущих ганзейских городов? Но как ни мало развита в нем теперь торговля, находится она целиком в германских руках. В общем, местное эстонское население состоит лишь из рабочих и слуг.

Дерпт живописно расположен на холме, возвышающемся на южном берегу реки Эмбах. Длинные улицы соединяют три квартала города. Туристы приезжают осмотреть его обсерваторию, собор в византийском стиле, развалины готической церкви. Не без сожаления покидают они аллеи Дерптского ботанического сада, весьма ценимого знатоками.

В университете, как и среди городского населения, в те годы преобладали германцы. На девятьсот студентов насчитывалось лишь около пятидесяти славян.

...ректор университета испытывал серьезное беспокойство. Как ему было известно, с некоторых пор политическая борьба, или во всяком случае борьба между славянами и германцами, весьма обострилась среди студентов. Значительное большинство из них отстаивало старые традиции университета, сохранившиеся со времен его основания.

Правительство знало, что здесь имеется сильный очаг сопротивления попыткам русификации Прибалтийских областей. Разве мог ректор предвидеть последствия волнений, которые вспыхнули бы в связи с этим?.. Следовало быть настороже. Ведь как ни древен, как ни почитаем Дерптский университет — и его не пощадит императорский указ, если он превратится в центр возмущения против прославянских преобразований. Поэтому ректор очень внимательно следил за настроениями студентов. Да и преподаватели, в большинстве своем приверженцы немцев, тоже опасливо поглядывали на них... Разве можно заранее предвидеть, до чего дойдет молодежь, если увлечется?

Собравшиеся затянули хором во весь голос протяжную песню. Это была однообразная, в ритме на три четверти, песня, широко распространенная в немецких университетах:

Собравшиеся затянули хором во весь голос протяжную песню. Это была однообразная, в ритме на три четверти, песня, широко распространенная в немецких университетах:Gaudeamus igitur,

Juvenes dum sumus!

Post jucundam juventutem,

Post molestam senectutem

Nos habebit humus!

[Будем же радоваться,

Пока мы молоды!

После радостной юности,

После тягостной старости

Нас поглотит земля! (лат.)]

Читатель согласится, что эти слова звучат довольно уныло и больше подходят для похоронного напева. Все равно что петь на десерт "De profundis" [Из бездны (взывал я к тебе, господи) — начало одного из псалмов (лат.)]. В общем, эта песня совершенно в характере германцев.

Вдруг на дворе раздался голос, который запел: "О Рига, кто сделал тебя столь прекрасной?.. Это сделали порабощенные латыши! Да грядет день, когда мы сможем откупить у немцев твой замок и заставить их плясать на раскаленных камнях!"

Это [один из студентов-славян] затянул могучую широкую русскую песню. Затем он и его товарищи хором запели "Боже царя храни", величественный и торжественный русский национальный гимн.

Народные волнения

В России, как и в других странах, независимость суда не может ставиться под сомнение, — она проявляется во всей полноте. И все же, стоит какому-нибудь делу быть хоть в самой незначительной мере связанным с политикой, как тотчас вмешиваются власти.

...немецкая партия старалась оказать давление на власти, добиваясь ареста Николева [учителя, лидера славянской партии, прим. ред] и предания его суду. Простой народ, рабочие, служащие, одним словом — коренное население, даже не разбираясь в том, виновен он или нет, просто в силу национального инстинкта, готово было вступиться за Николева и поддержать его в борьбе с врагами. Правда, что могли сделать эти бедные люди? Со средствами, которыми располагали братья Иохаузены и их партия, нетрудно было воздействовать на них, толкнуть их на самоуправство и таким образом вынудить губернатора отступить перед движением, которому опасно было сопротивляться.

...высшие слои рижского общества не могли примириться с тем, что этот учитель — выразитель чаяний славянского населения — так просто отделался от тяготевшего над ним обвинения. Газеты немецкой партии со свойственной им недобросовестностью продолжали всячески внушать сомнение в невиновности Николева. Ведь убийца-то до сих пор не был обнаружен. Жертва взывала к отмщению, и взывала главным образом злобными, нетерпимыми голосами противников всего русского.

в предместье то и дело появлялись группы мещан и всяких подонков, всегда

готовых служить тому, кто платит

Друзья пришли предупредить, что днем состоятся похороны. Можно было опасаться каких-нибудь враждебных выступлений против Николева, и следовало принять некоторые предосторожности...

Действительно, от враждебно настроенных братьев Иохаузенов можно было всего ожидать. Ведь они не без умысла решили устроить банковскому артельщику торжественные похороны.

Допустим, что они хотели почтить память своего верного служителя, тридцать лет проработавшего в их банкирском доме. Но было уж чересчур явным, что они ищут лишь предлога, чтобы вызвать всеобщее возмущение против Николева.

Быть может, губернатор поступил бы разумнее, запретив эту манифестацию, о которой оповестили антиславянские газеты. Однако, при настоящем состоянии умов, не вызвало ли бы такое вмешательство властей резкого противодействия? Пожалуй, наилучшим выходом все же было принять необходимые меры, чтобы оградить жилище учителя и находившихся там лиц от нападения.

Это казалось тем более необходимым, что похоронная процессия, направлявшаяся на рижское кладбище, должна была пройти через предместье как раз мимо дома Николева — достойное сожаления обстоятельство, которое могло послужить поводом к беспорядкам.

В эту минуту шествие приблизилось к дому. Впереди за утопавшим в цветах и венках гробом шла вдова покойного. За ней следовали господа Иохаузены и их служащие, а позади — друзья покойного и сторонники Иохаузенов, которые воспользовались этой церемонией лишь как поводом для манифестации.

В эту минуту шествие приблизилось к дому. Впереди за утопавшим в цветах и венках гробом шла вдова покойного. За ней следовали господа Иохаузены и их служащие, а позади — друзья покойного и сторонники Иохаузенов, которые воспользовались этой церемонией лишь как поводом для манифестации.Посреди шума, гама, выкриков, сопровождаемых яростными угрозами, несшихся отовсюду, процессия остановилась перед домом учителя.

Полковник Рагенов и майор Вердер в сопровождении многочисленного полицейского отряда подоспели вовремя. Но удастся ли полицейским сдержать натиск разъяренной толпы?..

В самом деле, как только показался Николев, толпа заревела под самым окном:

- Смерть убийце!.. Смерть убийце!..

Скрестив на груди руки, с гордо поднятой головой, неподвижный, как статуя, полный презрения, Николев не произносил ни слова. Его друзья, не сумев предотвратить этот безрассудный поступок, встали рядом с ним.

Между тем шествие снова тронулось, прокладывая себе путь в толпе. Выкрики все усиливались. Наиболее яростные участники сборища бросились к дому и пытались выломать дверь.

Полковнику, майору и полицейским удалось их оттеснить. Но они поняли, что для спасения Николева необходимо его арестовать.

...в результате новых данных расследования политические страсти разгорелись еще пуще. Необходимо отметить, что обострению дела способствовала национальная рознь, разделявшая не только население Риги, но и всех трех губерний Прибалтийского края на два враждующих лагеря.

Дмитрий Николев был славянином, и славяне поддерживали его как в интересах общего дела, так и потому, что они действительно не могли допустить и мысли о его виновности.

Кроф же был германского происхождения, и немцы становились на его защиту не столько из симпатии к этому содержателю захудалого деревенского трактира, сколько из желания уничтожить Дмитрия Николева.

Газеты обоих направлений вели между собой борьбу при помощи крикливых статей, отражавших мнение той или другой стороны. В дворянских и буржуазных домах, в конторах торговцев, в жилищах рабочих и служащих только и разговору было, что об этом.

Надо признать, что положение генерал-губернатора все усложнялось. Чем более приближались городские выборы, тем громче и восторженнее славяне провозглашали кандидатуру Дмитрия Николева в противовес г-ну Франку Иохаузену.

Семья богатого банкира, друзья, клиенты и не думали прекращать борьбу, стараясь использовать против учителя все средства. Что и говорить, на их стороне была сила денег, и они не скупились на поддержку своих газет. Властей и следователя печать обвиняла в слабости и даже в попустительстве, к ним предъявлялось требование об аресте Дмитрия Николева, а наиболее умеренные из газет предлагали по меньшей мере арестовать и трактирщика и учителя. Необходимо было так или иначе покончить с этим делом до выборов; а происходящие впервые на новых началах выборы приближались.

Дискуссия

Еще по теме

Еще по теме

Юрий Иванович Кутырев

Неравнодушный человек, сохранивший память и совесть.

ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

в этот день состоялась последняя дуэль Пушкина.

Вадим Нестеров

Историк и публицист

КТО БЫЛ ПЕРВЫМ РУССКИМ БЛОГЕРОМ

Претендентов на это звание много, я тоже хочу выставить своего.

Эдуард Говорушко

Журналист

С ПОЗИЦИЙ РУССКОГО ЛИВОНЦА

Этюды из моей (не)американской жизни

Сергей Рижский

В ПОДПОЛЬЕ

проза от Августаа Арайса-Берце