Прежде всего

28.10.2015

Евгений Иванов

Эксперт

Что такое свобода

О зрелости социума

-

Участники дискуссии:

41240 -

Последняя реплика:

больше месяца назад

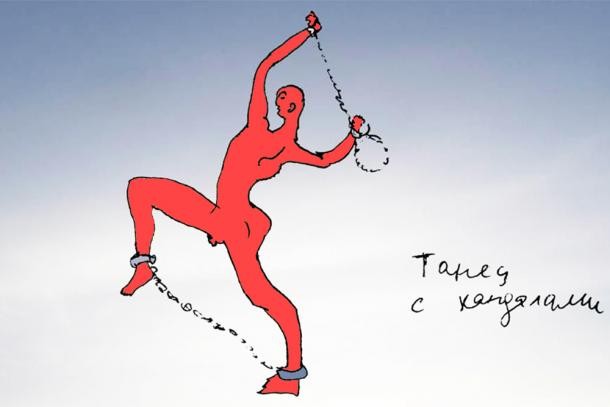

Что такое свобода? Эмоциональное состояние? Инстинкт, передающийся по наследству? А может, это рациональный баланс личностных интересов?

Если отойти от высот философии, то, выражаясь обычным языком, свобода — это отсутствие ограничения воли (выбора).

Причем мы инстинктивно понимаем, что свобода выбора все-таки имеет четкие границы (мы готовы ее ограничить-обменять) в общении с врачом (подчиниться его, а не собственному выбору метода лечения), во время службы в армии — силовых органах (приказ командира — закон для подчиненного), при транспортных-пассажирских перевозках (капитан судна всегда прав) и еще много в каких жизненных обстоятельствах.

Таковые ограничения свободы состояния протеста у нас не вызывают, они интуитивно естественны. Таким образом, мы пришли к выводу, что состояние свободы управляемо и мы можем спокойно его менять-ограничивать вплоть до полного его исчезновения-исчерпания.

Т.е. если отойти от поэтической выспренности:

свобода — это в первую очередь, по-видимому, рациональный баланс, который мы готовы сдвигать в ту или иную сторону в зависимости от жизненных условий-обстоятельств.

Получается, что мы каждый день торгуем (сдвигаем баланс) личной свободы. И в основном эти сделки не вызывают отторжения, ведь на кон ставится что-то большее (нам так кажется): к примеру, наша жизнь (или жизнь других людей) или безопасность, с одной стороны, и ограничение личной свободы — с другой.

В таковых условиях мы беспрекословно подчиняемся врачу, военному командиру, полицейскому, пожарному и прочая.

С другой стороны, если это рациональный баланс, то почему одни и те же люди, к примеру, могут с беспримерной храбростью бороться за свободу от нацизма (тоталитарной власти одного рода) и одновременно беспрекословно подчиняться жесткому-тоталитарному диктатору (похожей власти, но несколько другой)?

Парадокс? Совсем нет.

Объяснение как раз очень рационально: помимо того что вооруженная борьба сама по себе требует жесткой военной иерархии, которая антидемократична и несвободна по сути (таковы правила войны), существует и другое объяснение: нацизм несет в себе большее зло, которое затмевает зло местно-собственное и требует альтруистических (но тем не менее вполне рациональных) жертв не только во имя себя, но и будущего своих-близких.

Так что все-таки состояние свободы есть глубоко рациональный выбор, а никакой не инстинкт или чего-то там метафизическое.

Говоря проще, торгуя свободой, мы часто действуем интуитивно, не задумываясь, но достаточно логично, в соответствии с четко выстроенной внутри себя пирамиды приоритетов обмена свободы на несвободу.

А где появляется пирамида человеческих приоритетов, там вполне естественно и предположить и присутствие пирамиды Маслоу.

Основная идея пирамиды Маслоу — это пошаговое увеличение приоритетов-потребностей человека в зависимости от его материальных достижений.

Исходя из этого, формулируем проблему:

влияет ли на свободу воли — выбора индивидуума его материальное состояние в этот момент? Есть ли зависимость между внутренней расстановкой приоритетов человека и его материальным положением? Как зависит проявление свободы людей от количества денег в их карманах?

Вот следуя таковой преамбуле, мы можем рассмотреть доклад аналитиков финансовой компании «Ренессанс капитал», вышедший в 2011 году под названием «Революционная природа роста».

Его авторы попытались обнаружить статистическую связь между количеством подушевого ВВП (валового внутреннего продукта) и наступлением демократического (условно свободного) устройства общества (к сожалению, оригинальной версии в открытом доступе не нашел, поэтому несколько белорусский пересказ, тем не менее достаточно точно отражающий исследование).

Авторы проанализировали данные по 150 странам в период с 1950 по 2009 год на предмет демократического (или авторитарного) устройства общества в зависимости от количественного изменения ВВП.

Не буду пересказывать подробно материал авторов исследования (интересующиеся могут ознакомиться подробнее), ограничусь лишь констатацией основных тезисов, которые из этого материала я бы извлек:

1. Демократия зависит от уровня благосостояния общества. Чем выше личный доход, тем демократичнее общество. И ровно обратная зависимость для авторитаризма — чем беднее общество, тем стабильнее авторитаризм.

Интересно, что идея политики санкций (заставить общество страдать из-за всплеска чего-то там неугодного) работает как раз контрпродуктивно. Если санкции действительно начинают работать — авторитаризм только укрепляется.

Из этого вытекает второй вывод: принесение «демократии на штыках», связанное с резким ухудшением экономического положения населения, к подлинной демократии как раз не приводит.

Скорее наоборот: режим становится еще более авторитарным, хотя и, наверное, «своим-сукиным-сыном», что все-таки позволяет объявить продвигателям свободы, что «демократия победила»!

2. Несмотря на п.1, есть и исключения. При относительном социальном успехе — достижении определенной высокой планки подушевого дохода — режимы (что демократии, что авторитаризма) становятся «вечными».

Причем чтобы авторитаризму стать «вечным» — тут надо сильно постараться, планка успеха должна быть раза в два выше, чем при демократическом устройстве общества.

Таким образом стоит все-таки считать, что ничего «вечного» не бывает в случае сильных экономических колебаний. И ровно обратный вывод: прагматичная работа над экономикой — лучшая профилактика свободы.

Что касается состояния вечной автократии — люди готовы продать свободу, но задорого — уровень жизни при автократии должен быть значительно, в разы выше.

И опять же экономическое, динамическое равновесие наблюдается и здесь, правда, его стабильность достигается более высокими уровнями успеха. Достичь «вечного» авторитаризма, по сравнению с вечной демократией, — значительно более денежноемкий процесс.

А теперь перейдем к той части обсуждения, которой в исследованиях авторов нет, и зададимся простым вопросом:

а почему так? Почему богатые выбирают чаще свободу, а бедные — зависимость? Каков механизм принятия решения-выбора людей?

Кардинальное отличие богатых от бедных обществ заключается в развитии так называемого гражданского общества. Объединения людей любой формы построены на некоммерческом и негосударственном принципе. Идя в суд, мы нанимаем себе адвоката-защитника, заболеваем — врача, учим ребенка — педагога.

Человек, в принципе, всегда ищет себе более авторитетного-напористого эксперта для наилучшего продвижения своего выбора-воли.

Чем больше личный доход, тем больше «адвокатов» в самых различных областях жизни человек может себе позволить. А вот если доходов нет, то нет и адвокатов, некому профессионально проводить-лоббировать твои интересы.

Пирамида Маслоу схлопывается наоборот: человек вполне рационально начинает продавать свою свободу с гораздо меньших начальных уровней-потребностей. Искреннее спасибо вождю народа, что голода нет и лампочка светит.

Гражданское общество и есть объединение людей для продвижения своих интересов. Причем реализоваться оно может как в виде союза филателистов, так и в виде трейд-юниона.

Если демократия на штыках несет в себе значительные издержки, можно ли изменить авторитаризм-режим другим путем, через внешнее финансирование-стимулирование гражданского общества?

Говоря проще, можно ли профинансировать профсоюз не путем сбора членских взносов, а внешним финансированием снаружи? Т.е не дожидаясь созревания таковых институтов изнутри, путем кропотливого внутреннего экономического развития и повышения общего благосостояния (пока общество-члены обретут финансовую возможность взносы платить), а финансово простимулировать их снаружи и результата освобождения (цветной революции) добиться?

Теоретически и практически — да, можно.

Особенно если условный спонсор-демократизатор обладает условно большими ресурсами, а демократизируемый условно мал и требует для содержания своего гражданского общества относительно небольших финансовых вливаний.

Только ведь тут такое дело — ровно как в медицине, образуется эффект зависимости-отмены.

Пока внешнее финансирование идет — общество условно свободно, но стоит ему прекратиться, как появляется бурный политический процесс со скатыванием к тому уровню свободы, который общество может поддерживать благодаря своему реальному уровню благосостояния.

Говоря проще, если внешний эффект финансирования гражданского общества не подкрепляется внутренним уровнем развития экономики, то эффект демократизации-свободы недолговечен и полностью зависим от этого внешнего финансирования. (Это к вопросу: демократические перемены в Грузии — это навсегда?)

Также стоит упомянуть и побочный эффект такого процесса: концепция-видение внешнего спонсора может и не совпадать с глубинными потребностями балансами интересов внутри демократизуемого таким путем общества (проблема грязного допинга), что может вызывать отторжение в целом полезных гражданских институтов и инициатив, процесс «освобождения-демократии» может внезапно мутировать.

К примеру, в РФ слова «демократ» и «либерал» несут, увы, в массе негативную оценку. А в Латвии при всех разговорах так вообще демократии дефицит.

Собственно, из таковых рассуждений становится понятно, что не построить демократии европейского типа, к примеру, ни в Ираке, ни в Афганистане — никак. Хоть скопируй все общественные институты и везде еще солдат расставь.

Пока общество не готово экономически-базисно, демократии и не будет. Дело вовсе не в «гене рабства» или «гене свободы». Или еще в каком супер-«простом» объяснении.

Дело в зрелости социума.

И ребенок, и подросток, и взрослый — все люди, но степень зрелости у них разная. Ровно так же можно охарактеризовать и социумы.

«Богатые» социумы более сложны (обладают более сложными социальными связями) и соответственно более зрелы.

«Бедные» — ровно наоборот. В условиях низких потребностей-возможностей (когда потребительская корзина на 70-90% продуктовая и из услуг в ней только коммунальные) люди самым что ни на есть демократическим и добровольным способом свою свободу более-менее авторитетному популисту всегда с удовольствием продадут-обменяют на хоть какие материальные блага. «Не мы такие, жизнь такая» ©.

И в заключение — немного простыми словами от себя.

Борьба за свободы для простого-маленького человека на самом деле не выражается в обязательном посещении каких-либо митингов-акций, шествий, выборов или иных политических мероприятий.

Это скорее финальный аккорд — восклицательный знак процесса, но не сама его суть.

Борьба за свободу для простого человека скорее заключается в рутинной оплате членских или благотворительных взносов. Пусть скромных, но более-менее регулярных.

Содержание гражданского общества и есть поддержание свободы.

А уже общественные активисты, в свою очередь, ежедневно трудятся-оппонируют-уторговывают-ограничивают власть имущих.

Цените своих правозащитников, цените любых общественников, кто трудится за зарплату, но в целом на некоммерческой основе. Они — ваши «общественные адвокаты».

Они — проводники вашей личной свободы.

Дискуссия

Еще по теме

Еще по теме

Antons Klindzans

О примерах демократии

Уроки т.н. цивилизованных стран

Артём Бузинный

Магистр гуманитарных наук

Плоды прогресса

Кому вершки, а кому корешки

Валентин Старичёнок

Кандидат исторических наук

Партизан и рабочий: белорусский национальный характер

Хранители врат

Виктор Мараховский

Главный редактор онлайн-журнала «На Линии»

Маргинализация большинства

Как глобализация лишает людей прав и возможностей