ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРАВДА

25.09.2021

Артём Бузинный

Магистр гуманитарных наук

Чей бог умер?

О вере и безбожии в Русской революции

-

Участники дискуссии:

1449 -

Последняя реплика:

больше месяца назад

Евгений Иванов,

Леонид Соколов,

Борис Бахов,

Марк Козыренко,

arvid miezis,

Леонид Радченко,

Валерий Бухвалов,

Сергей Леонидов,

Элла Журавлёва,

Артём Бузинный,

Михаил Яковлевич Кривицкий,

Сергей Балунин,

Roman Romanovs

В трамвайной толпе яростный шел спор, яростно кто-то стоял за правду и называл Керенского вором.

— А думаете, Ленин не украдет? — слабо возразили.

— Не оправдается Ленин, и его туда же!

Потом нельзя было уловить смысла спора, это было рычание.

Я протолкался к рычащему за правду и увидел гориллу…

— Насилие…

— Пикни ещё и увидишь насилие.

Кто-то слабым голосом сказал:

— Товарищи, мы православные!

Михаил Пришвин. Дневники 1914-1917.

— А думаете, Ленин не украдет? — слабо возразили.

— Не оправдается Ленин, и его туда же!

Потом нельзя было уловить смысла спора, это было рычание.

Я протолкался к рычащему за правду и увидел гориллу…

— Насилие…

— Пикни ещё и увидишь насилие.

Кто-то слабым голосом сказал:

— Товарищи, мы православные!

Михаил Пришвин. Дневники 1914-1917.

Несмотря на то, что СССР уже три десятка лет как не существует, в населении постсоветских стран, особенно Беларуси и России, сохраняется устойчивое ядро, ориентирующееся на советские ценности. В какой-то степени эта ориентация сохраняется рефлекторно, по инерции. Кто-то приходит к просоветским взглядам путём размышлений, причём отталкиваясь от разных идейных позиций. Не только левых.

За последние десятилетия уже вполне сформировалась целая традиция переосмысления в положительном ключе советского наследия с правых консервативно-православных позиций. Человеку левых убеждений многое в этом подходе может показаться непривычным и странным. Однако так ли уж важно, с каких стартовых позиций приходить к осознанию значимости советской эпохи для России – с левых или правых? Финиш всяко важнее старта. В конце концов, ведь и барон Врангель когда-то взялся было проводить “левую политику правыми руками”, правда эта небанальная идея осенила барона несколько поздновато.

С другой стороны известны нередкие случаи, когда молодое Советское государство сознательно привлекало на свою сторону многих деятелей старого режима, а те переходили на сторону советской власти, руководствуясь именно консервативно-патриотическими соображениями.

В качестве одного из таких многочисленных примеров православно-консервативного мышления, сочетающего и апологетику и критику СССР, возьмём статью главного редактора “Русской народной линии" и председателя "Русского собрания" Анатолия Степанова. Мне, как человеку более левых взглядов, далеко не всё здесь представляется убедительными. Не ставя себе цели критического разбора всех тезисов этого текста, остановлюсь лишь на одном, наиболее спорном с моей точки зрения.

Собственно этот тезис архетипичен для всей правоконсервативной "белой" критики Русской революции. Состоит он в том, что её корни находятся в европейской научной революции середины ХІХ века, подорвавшей основы религиозности образованной части российского общества. А уже далее это европейское безбожие якобы ушло в народ и "развратило" его, подорвав его лояльность существующему порядку.

Мне эта схема представляется глубоко неверной в самой своей основе. Свои возражения начну с констатации того общеизвестного факта, что эта научная революция была далеко не первой. Гигантский скачок в накоплении знаний, приведший к коренному изменению места науки в мировоззрении и деятельности европейцев, произошёл уже в XV-ХVII веках. У некоторой части западноевропейского общества, в основном интеллектуалов, это породило иллюзии, что наука сможет полностью вытеснить религию и в будущем станет возможным “чисто научное” мировоззрение. Но этого вытеснения в итоге не произошло даже в коллективном сознании интеллектуального сообщества Запада. Большинство представителей этого сообщества остались не просто лояльными существующим конфессиям, но в сочинениях таких знаковых фигур научной революции, как Декарт, Лейбниц, Ньютон, теологию вообще трудно отделить от "физики".

Однако и в современной научной среде, при большом количестве атеистов и агностиков, число верующих тоже остаётся значительным. Одно из первых исследований, касающихся вопроса религиозной веры у учёных, провёл в 1916 году видный американский психолог Джеймс Льюба. Из 1000-и случайно выбранных и опрошенных им учёных 42% заявили, что верят в Бога. В 1996 году профессор юридических наук и истории Эдвард Ларсон повторил исследование Льюбы и обнаружил, что и через 80 лет ситуация почти не изменилась — 39% учёных определили себя, как верующих. Ларсон прокомментировал это так: «Льюба неверно оценил либо человеческий разум, либо способность науки удовлетворить все человеческие потребности».

Тем более наука оказалась неспособной полностью заместить религию в коллективном сознании широких народных масс. Более того, первая научная революция проходила почти синхронно с революцией религиозной – с европейской Реформацией. Научный и религиозный компонент не вытеснили друг друга в коллективном сознании западного общества, а составили единый комплекс, породивший тот буржуазный дух, который произвёл промышленную революцию в экономике и переход к капитализму в социальной сфере. Насколько эти явления до сих пор оказываются тесно связанными, показывает тот факт, что даже в современных США трампистские лозунги "новой индустриализации" находят наибольший отклик именно в так называемом "библейском поясе" – территориях наибольшей концентрации консервативных протестантских общин.

То, что наука и религия, хоть и не без определенной конфликтности, но уживаются в общественном сознании, объясняется тем, что у них разные предметы. Научный компонент сознания имеет дело с объективной действительностью, а компонент религиозно-этический – с реальностью духовной. Наука показывает, что есть, что было, и что возможно в будущем, но не определяет и не может определять, что и как должно быть, а чего быть не должно. Наука не даёт оценок, она не оперирует такими категориями, как “Добро” и “Зло”. Сфера идеалов и целеполагание относится к епархии религии и/или светской этики.

Синхронно с той первой научной революцией, проходившей на переломе европейского Средневековья и Нового времени, и в тесной взаимосвязи с ней в общественном сознании европейцев формировалась новая картина мира, основанная на представлении о реальности, как чём-то неизменном, стабильном. Здесь делался акцент на бытии, а не на становлении. Эту новую, непривычную для человека Средневековья, картину мира можно назвать парадигмой бытия.

Фундаментальной чертой сформировавшейся в этой парадигме науки был механицизм – представление о мире, как хорошо отлаженной машине, в которой всё – от планет до атомов – движется по неизменным, раз и навсегда установленным, законам.

Проекция парадигмы бытия в духовную и религиозную сферу проявилась в том, что смысловым центром этой сферы становился догмат о предопределении. Это положение всегда присутствовало в христианской догматике, но впервые в истории христианства оно приобрело такое гипертрофированное значение именно в Реформации, проходившей почти параллельно научной революции.

В соответствие с этим новым протестантским пониманием христианский бог представал в виде инженера и архитектора, спроектировавшего и создавшего Вселенную в виде идеального механизма. Роль человека здесь сводилась к познанию внутренней механики “творения Божия” и изучению законов, по которым работает этот механизм.

Таким образом, механицизм стал той объединяющей мировоззренческой рамкой, которая позволяла классической европейской науке и современным ей религиозным конфессиям — прежде всего протестантизму – вполне мирно сосуществовать и в отдельно взятой голове и в общественном сознании. Научному механицизму в христианстве соответствовал догмат о предопределении.

В зависимости от личных, групповых, сословных предпочтений или культурных стереотипов эти вечные и неизменные законы мироздания могли опознаваться в качестве "законов природы", или "законов Божиих", но оставалось общим фундаментальное представление, что существующий миропорядок абсолютно неизменен и полностью познаваем методами науки.

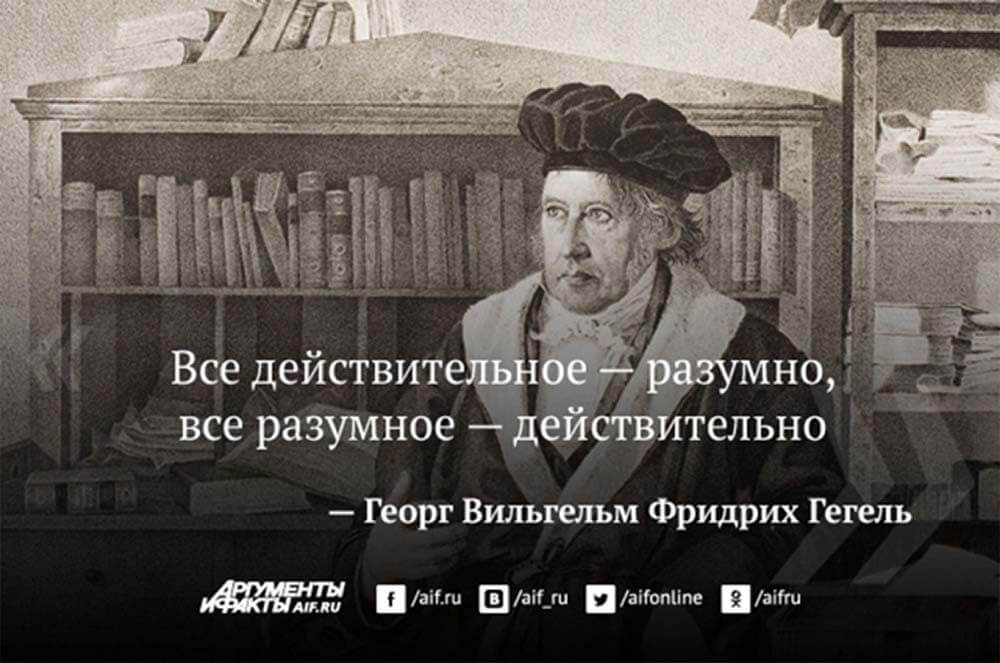

Несложно догадаться, что социальная роль религии в этом случае сводилась к оправданию и освящению существующего общественно-политического и экономического устройства, а любая его нравственная оценка оставалась в такой оптике за кадром. Механицизм, общий для научного и религиозного сознания Запада ХVI-ХІХ веков, практически не оставлял места личному моральному выбору. «Все разумное действительно, всё действительное разумно».

Ситуация начала меняться с новой фазой научной революции, начавшейся в ХІХ веке. Массив данных, накопленный к тому времени, привёл к девальвации классических ньютоновских представлений. Законы природы оказались отнюдь не раз и навсегда установленными незыблемыми и вечными правилами “иже не прейдеши”, а скорее тенденциями, более или менее вероятными векторами изменений. Мир в новой оптике представал не как работающая в одних и тех же алгоритмах машина, а как сложный процесс с неизвестным результатом.

Оказалось, что грядущее далеко не так жёстко предопределено, как казалось раньше, что возможны разные варианты и сценарии будущего. Круг задач науки расширился: она теперь не только объясняла, как устроен мир, но и давала прогнозы, как и в какую сторону мир может меняться. Наконец, она прописывала пути и алгоритмы воплощения нужных и желаемых сценариев и защиты от реализации сценариев ненужных и нежелательных.

Сама мысль, что мир не только изменчив сам по себе, но возможно и целенаправленное и проектируемое его изменение, радикальным образом изменяла позицию человека по отношению к физической реальности. Карл Маркс откликнулся на эту метаморфозу чеканной формулировкой: «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его».

За пределами компетенции науки оставалась только оценка возможных вариантов будущего по шкале "желательное/нежелательное", "правильное/неправильное". Науке по силам оказалось изменять мир, но вот в какую именно сторону его изменять – это лежит полностью за пределами научной оптики. Там, где появляется возможность свободного выбора, там начинается епархия религии и этики. Открытие новой "неклассической" наукой изменчивости физического мира резко актуализировало значимость нравственного выбора, сведенного почти к нулю бездушным механицизмом "классической" ньютонианской науки.

Это создавало благоприятный фон и для усиления этического элемента уже собственно в самой религиозной сфере, совершенно задавленного в Европе кальвинистской догматикой Predestination. Вторая половина XIX века отмечена и в Европе, и в России бурным всплеском духовных и богоискательских движений в сфере и религиозной мысли, и светской этики.

Не оправдались опасения, что усиление научного компонента в общественном сознании совершенно вытеснит оттуда его духовный компонент и приведёт к формированию чисто материалистического мировоззрения. Общественная потребность в религиозно-этическом напротив усилилась. Возможно, в этом ключе и следует понимать слова Ницше «Бог мёртв»: не как атеистическую декларацию атеизма и материализма, а как констатацию факта, что европейская Реформация сделала своим "богом" бездушную машину.

Постреформационные европейские версии христианства, освящавшие старый отживший социальный порядок, исчерпали себя, наступило время богоискательства, поиска новых идеалов.

Таким образом, проходившая в ХІХ веке новая фаза научной революции, приведшая к замене классической парадигмы бытия новой неклассической парадигмой становления, отнюдь не означала необходимости полного разрыва с религиозным сознанием. Напротив она парадоксальным образом усилила общественные позиции религии и светской этики. Переход к "неклассической" парадигме разрушил иллюзию, что наука способна полностью вытеснить религию из общественного сознания. Скорее момент этого перехода открывал для него иные пути возможности: от пассивного приятия наличествующей реальности к критическому взгляду на неё и указанию путей её преображения, основываясь на представлениях о "божественной правде" или идеалах светской этики. Фокус религиозного сознания смещался от бездушного протестантского Deus ex machina к живой, мыслящей и действующей личности, а только таковая и способна к свободному выбору.

Современные правые консерваторы, зачастую недавно воцерковившиеся неофиты, натужно старающиеся выглядеть святее папы римского, делают явную ошибку, когда представляют себе основной духовный конфликт Русской революции, как противостояние религиозной веры и безбожия. Скорее это было противостоянием двух мировоззрений или даже мироощущений, которые можно обозначить, как механицистское и этическое. Оба эти мироощущения, чьё столкновение в итоге взорвало и полностью перекроило Россию, существовали как в религиозной, так и в светской форме. В Русской революции по обе стороны баррикад оказались и верующие и атеисты.

Европейский механицизм в России представал как в облике “чистой науки”, свободной от “религиозных предрассудков”, так и официальных “благонадёжных” конфессий, дозволенных имперским ведомством “духовных дел”. Возрождение этического мировоззрения пробивало себе дорогу и в форме духовных поисков, отрицающих официальный религиозный канон, и в форме светских этических и политических учений.

Религиозные версии общеевропейского механицизма были представлены официальными конфессиями, опиравшимися на государство, прочно институциализированными, с давно устоявшимися канонами, где догматика подавила почти все проблески живого духовного творчества. Это была не только официальная “никонианская” РПЦ, но и католический костёл в западных губерниях Империи, и традиционный ислам в губерниях южных – все они в итоге оказались в лагере контрреволюции.

В своей секуляризированной научной ипостаси механицистский тип мышления также возводил в абсолют стремительно устаревавший уже тогда, в конце ХІХ – начале ХХ века, ньютонианский канон классической европейской науки.

И в обеих своих ипостасях – так сказать, никонианской и ньютонианской – механицизм провозглашал незыблемость существующего социального и политического строя: для религиозно мыслящих он воплощал «божественный порядок», а для мыслящих “научно” представлялся «единственно разумным и потому верным». Все тогдашние политические идеологии, основывавшиеся на религиозных или светских версиях механицизма, были по сути своей консервативными, “охранительскими”, проектирующими будущее, как вечное продолжение настоящего. Вкупе с тогдашним русским либерализмом и догматическим марксизмом, склонными к псевдореволюционному позёрству и фразёрству, но по сути своей чуждыми какого-либо социально-политического творчества. Ведь ничего, кроме послушного и слепого следования по “столбовой дороге цивилизации”, проложенной Европой, ни либералы, ни “попы Марксова прихода” русскому народу не предлагали.

На стороне же революции оказались те религиозные течения, которые с точки зрения церковного официоза были еретическими, неустоявшимися, неканоническими, неинституциализированными, находившимися в состоянии постоянного духовного поиска и брожения умов. Разочарование в официальной религии вылилось в настоящий взрыв русской религиозной мысли и духовный ренессанс Серебряного века. Симптоматично, что одно из тогдашних многочисленных богоискательских течений имело название "Живой этики".

Возрождение этического мировоззрения в религиозном обличьи происходило не только в виде разнообразных сектантских движений, распространявшихся в основном в городской интеллигентской среде, с которыми большевики поддерживали связь через “специалиста по сектам” Бонч-Бруевича и “богоискателя” Луначарского, но и многочисленных уже чисто простонародных староверческих толков и согласий, воспринимавших режим Романовых, как «царство Антихриста». Интересующихся этой темой отсылаю к работам Александра Пыжикова, посвящённым роли русского староверия в революции.

Поиск этической альтернативы официальной идеологии происходил и в форме светских учений социального и политического переустройства, иностранного и отечественного происхождения. Наиболее известными из них были русское народничество и европейский марксизм, адаптируемый большевиками к русской почве. Общим для религиозных и светских революционеров был антидогматизм, неприятие устаревших официальных канонов в религии и науке, нацеленность на творческий поиск и радикальное отрицание существующего политического и социально-экономического порядка – “безбожного”, “антихристова” для религиозных революционеров, “несправедливого”, “отсталого”, “косного”, “реакционного” для революционеров светских.

Однако и в светском русском революционаризме, часто даже воинствующе атеистическом, всегда присутствовала заметная религиозная компонента, не всегда осознаваемая самими революционерами, но подмечавшаяся сторонними наблюдателями, в том числе и недоброжелательно настроенными к революции, как например либерал и западник Михаил Пришвин:

Социализм революционный есть момент жизни религиозной народной души: он есть прежде всего бунт масс против обмана церкви, действует на словах во имя земного, материального, изнутри, бессознательно во имя нового бога, которого не смеет назвать и не хочет, чтобы не смешать его имя с именем старого Бога

Выглядит несколько парадоксально, но эта подспудная и слабо осознаваемая религиозная составляющая светских революционных движений простой народ волновала больше, чем революционеров-интеллигентов:

Агитаторы-революционеры, стремясь к скорейшей организации экономических и политических выступлений, старались избегать бесед на религиозные темы, как отвлекающих от сути дела, но участники кружков снова и снова поднимали эти вопросы. “Сознательные” рабочие, ссылаясь на собственный опыт, доказывали, что без решения вопроса о религии организовать рабочее движение не удастся. Наибольшим успехом пользовались те пропагандисты, которые шли навстречу этим запросам

(Иванов А.В. Религиозная составляющая мотивации членов РСДРП(б) накануне 1917 // Учёные записки Российского государственного социального университета. №4, 2008).

И уже после победы революции внимательные сторонние наблюдатели с удивлением замечали в теле советского общества под одеждой из атеистических лозунгов верующую душу. Джон Кейнс, работавший в 20-е годы прошлого века в СССР, утверждал:

Ленинизм – странная комбинация двух вещей, которые европейцы на протяжении нескольких столетий помещают в разных уголках своей души, – религии и бизнеса

Так что, несмотря на утвердившийся в официальной советской идеологии атеизм, победившее в революции мировоззрение отнюдь не было закрыто для переосмысления в оптике той или иной религии. Анатолий Степанов и сам это признаёт, утверждая: «коммунисты сохранили в народе способность верить». И то, что все годы существования Советского государства Русская православная церковь в отношениях с ним ограничивалась лишь холодной лояльностью, даже не попытавшись предложить народу ничего похожего на некую адаптацию коммунизма к православию или, условно говоря, православного коммунистического учения, в этом, если кого и винить, то отнюдь не КПСС.

Дискуссия

Еще по теме

Еще по теме

Юрий Иванович Кутырев

Неравнодушный человек, сохранивший память и совесть.

ДЕРЕВО И ВЕНИК

Побеждают только те, кто одержим той или иной идеей. Люди, которые за всё хорошее, – никогда не побеждают.

Валерий Бухвалов

Доктор педагогики

В ПОИСКАХ ЦЕЛОСТНОСТИ

Целое больше суммы его частей

Алексей Дзермант

Председатель.BY

Русский мир миров

доктрина

Валерий Бухвалов

Доктор педагогики

Быть культурным, значит быть духовным?

размышления