Лечебник истории

30.04.2016

Александр Усовский

Историк, писатель, публицист

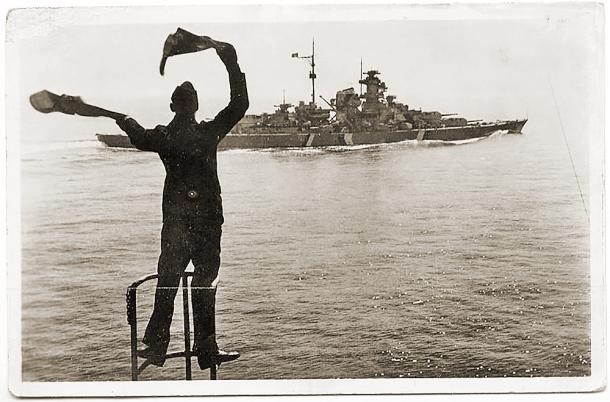

«Бисмарк» VS Royal Navy

Рейдерский набег или генеральное сражение линейных сил?

-

Участники дискуссии:

1242 -

Последняя реплика:

больше месяца назад

Англо-германское военно-морское соперничество в Атлантике и в Индийском океане в период с мая 1940 по июнь 1941 года — крайне интересный и весьма поучительный эпизод Второй мировой войны. И если отбросить в очередной раз все мифы о жуткой агрессивности Германии и тотальной беспомощности Великобритании, то характеризовался он безусловным преобладанием на этом театре военных действий просвещенных мореплавателей.

И лишь один раз немцы попытались это преобладание если не оспорить — то поставить под сомнение.

Я говорю о первом и последнем выходе в океан немецкого линейного корабля «Бисмарк» — в майские дни 1941-го потрясший всю Северную Атлантику.

Поначалу ничего подобного немецкие кригсмарине не планировали — тем более в таком авантюристичном и не похожем на немцев формате (один линкор против всего британского линейного флота!).

С началом войны немцы (в соответствии со своей теорией войны на коммуникациях) стали действовать по лекалам, заготовленным еще в двадцатые годы — чему немало посодействовал авторитет адмирала Редера. То есть, осознавая, что их военный флот не имеет ни единого шанса в генеральном сражении — оное генеральное сражение немецкие адмиралы исключили (поначалу) из своих планов в принципе.

Но слепо полагаться на доктрину адмирала Гросса им было не с руки — слишком мало боевых кораблей, предназначенных для рейдерства, было у них в наличии.

Потеряв «Адмирала графа фон Шпее», немецкие флотоводцы решили, что войну на коммуникациях дешевле будет вести вспомогательными крейсерами — с мая 1940 по декабрь 1943 года в морях было задействовано 9 таких кораблей, переоборудованных из гражданских судов.

Но к вящему сожалению для немцев, уже начиная с января 1941 года, выходы в открытое море рейдеров и, особенно, их возвращение (равно и прибытие во французские порты захваченных ими призов) стало все более и более проблематичным.

Англичане научились отслеживать эти прорывы, и все реже и реже немецкие рейдеры могли безболезненно прорывать блокаду — а самое главное, захваченные ими призы (так в морском лексиконе называются трофейные транспортные корабли, желательно в грузу) все чаще и чаще на пути в Фатерланд перехватываются английскими крейсерами.

Да и сами рейдеры чуть позже будут успешно топиться британскими моряками — 19 ноября 1941 года ими будет уничтожен «Корморан», 22 ноября — «Атлантис», 14 ноября 1942 года в Ла-Манше английские торпедные катера навечно успокоят «Комету». К 1943 году действия надводных рейдеров немцев вообще сойдут на нет.

Посему для обеспечения действий немецких надводных рейдеров немецкие адмиралы решили выставить на линию огня свой главный (и единственный на тот момент) козырь — линейный корабль «Бисмарк», то есть силами своего линейного флота провести генеральное сражение с англичанами.

События, начавшиеся 19 мая 1941 года, означали, что немецкие адмиралы решились пойти ва-банк.

Адмирал Редер первоначально планировал вывести в море вместе с «Бисмарком» все имеющиеся в наличии тяжелые корабли условно линейного класса — но, увы, линейные крейсера «Шарнхорст» и «Гнейзенау» завязли в предательской ловушке Бреста. «Шарнхорст» еще не починил машину, «Гнейзенау» получил повреждения от ежедневных налетов английской авиации. И «Бисмарк» сопровождал один-единственный тяжелый крейсер «Принц Ойген» — это было ВСЕ, что командование кригсмарине могло выделить для предстоящего генерального сражения.

Рейд «Бисмарка» был, что бы ни говорили британские военно-морские историки (и в унисон им — советские «популяризаторы» истории), ГЕНЕРАЛЬНЫМ СРАЖЕНИЕМ линейных флотов воюющих держав.

Целью немцев было поколебать уверенность англичан в их владении морем, целью же просвещенных мореплавателей — окончательно и бесповоротно утвердить собственное господство в Атлантике, принудить немцев отказаться от рейдерских операций своих крейсерских сил, безоговорочно загнать оставшиеся на плаву военные корабли нацистов в базы (где со временем их добьет КВВС).

А насчет того, что генеральное сражение в исполнении ОДНОГО линкора с немецкой стороны выглядело несколько странно (если не сказать больше) — то, во-первых, «Бисмарк» на тот момент и был всеми немецкими линейными силами, а во-вторых — генеральное сражение может быть и между двумя воинами, один на один.

Главное — чтобы это сражение велось за преобладание в ключевом пункте, а состав воюющих сторон, на самом деле — не столь уж важен.

Впрочем, «Бисмарк» вышел в Атлантику отнюдь не для того, чтобы в решительном сражении с британским линейным флотом утвердить в этом ключевом районе Мирового океана немецкое превосходство — адмирал Редер был реалистом, и понимал, что сие в принципе невозможно.

А вот существенно поколебать британское господство в Атлантике, бывшее доселе незыблемым для этого района Мирового океана — такая цель «Бисмарку» была по плечу.

И эта программа-минимум ему, даже несмотря на последовавшую гибель в бою, всё же частично удалась — очень долго после этого немцы заставляли лордов английского Адмиралтейства вносить свои корабли в колонку «неопределенная угроза»

Если отбросить в сторону изыски британского военного агитпропа (впрочем, и послевоенного тоже), то что мы можем сказать о рейде «Бисмарка»?

Только одно — эта операция носила ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ характер; вспомогательный по сравнению с теми усилиями, что менее через месяц предпримет вермахт на просторах России.

«Бисмарк» должен был на какое-то (максимально возможное) время поставить под сомнение британское господство на морях. Именно поставить под сомнение! Целью похода «Бисмарка» не было завоевание господства на море — это понятно; но и низводить этот рейд до примитивного рейдерства против торгового судоходства врага было бы также ошибочно.

Поход «Бисмарка» сыграл весьма существенную роль в англо-немецком морском противостоянии. Погибший «Бисмарк» отбросил тень своей победы в Датском проливе на все немецкие корабли — как действующие, так и стоящие на стапелях.

Особенно это касалось «одноклассника» погибшего линкора, «Тирпица», против которого британский флот всегда держал в пределах достижимости два-три линкора и на операции по уничтожению которого положил немало сил и средств.

До самой гибели «Тирпица» тень победы его систершипа над британским линейным флотом требовала от англичан вполне реальных затрат — на новые корабли, на обучение экипажей, на патрульные самолеты, и на многое, многое другое — что в ином случае пошло бы на более логичные и разумные цели.

Дискуссия

Еще по теме

Еще по теме

Александр Бржозовский

Куда бедному немцу податься?

Добро пожаловать в Россию!

Владимир Симиндей

Историк

Командир пьет, а нам водки не достается. После первой русской атаки в наших окопах — никого: из дневника латышского эсэсовца 16 июля

Дмитрий Перс

Руководитель проекта «Отечеству верны»

Как агрессор стал потерпевшим – Польша во Второй Мировой войне

Александр Усовский

Историк, писатель, публицист

Германия должна умереть!

Конференция в Касабланке

ГОСПОДА ИЗ КГБ И ВОДКА НА СВЕКЛЕ

ИЩИТЕ НОВЫЕ ЭМОЦИИ

Думаю он тянет. Пока тянет, Трамп Европу раздевает и ослабляет Россию. Никакого другого смысла нет.

ОТКРОЮТ ЛИ ПРИБАЛТЫ ЯЩИК ПАНДОРЫ?

Да ты остряк. Тебе к Петросяну. Будешь на сцене с гармошкой прыгать. Дятлов дрессировать.