Как это было

27.02.2017

Александр Усовский

Историк, писатель, публицист

Беларусь. Ты помнишь, как всё начиналось...

5. Предчувствие гражданской войны

-

Участники дискуссии:

57 -

Последняя реплика:

больше месяца назад

Продолжение. Начало здесь

Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам

в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные.

По плодам их узнаете их.

Евангелие от Матфея,

глава 7, ст. 15

* * *

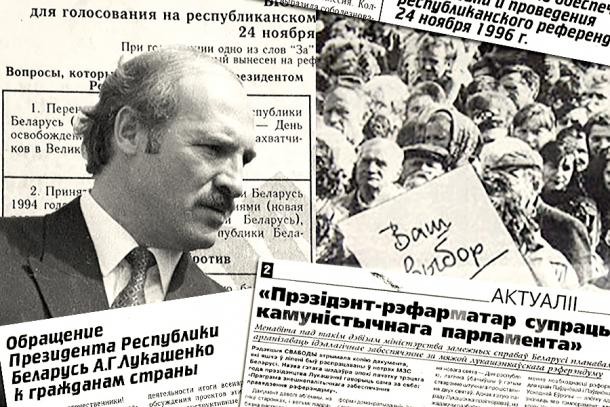

Референдум мая 1995 года — был последним аккордом в вытеснении радикального национализма на крайнюю обочину белорусского политического процесса. Позняк со товарищи с треском проиграли свою битву за умы электората — результаты референдума свидетельствовали об этом более чем красноречиво.

Отныне и навсегда националистическая оппозиция была загнана в тупик маргинального, а посему политически импотентного, бессильно-«кухонного» недовольства «рэжымам». БНФ еще будет выводить на улицы сотни (и даже тысячи!) «активистов», его еще будут щедро подкармливать западные «благотворительные» и «политические» фонды — но радикальные националисты свой акт на белорусской сцене отыграли. Отныне их место было за кулисами основного действа.

Но восьмимесячная эпопея выборов в Верховный Совет тринадцатого созыва породила иную оппозицию курсу президента — либерально-«демократическую». Это уже было куда серьезней и весомей.

В начале девяносто шестого либеральная идея в Белоруссии имела значительно больше сторонников, чем убогий национализм прежних оппозиционеров — и, кроме того, могущественных спонсоров за пределами республики. Сочетание этих двух факторов позволяло «либералам» (как они надеялись) всерьез взяться за «исправление» курса, которым шла республика.

Причем — вне зависимости от воли президента.

Впрочем, начало года еще не предвещало никаких мрачных перспектив. Ровно до 9 января…

* * *

Что характерно — выборы в Верховный Совет XIII созыва проходили по одномандатным округам. То бишь — народ голосовал не за представителя какой-то партии, а конкретно за гражданина имярек, коему и вверял представлять интересы данного конкретного округа в парламенте страны.

Партии де-юре в выборах участия не принимали — в отличие от России, где система была смешанной, одномандатной и мажоритарной.

В белорусской избирательной системе был определенный смысл — страна небольшая, кандидатов в депутаты народ более-менее знает, а партии… Влияние партий на электорат ограничивалось, главным образом, городом Минском (и то — весьма относительно). В Крупках или Вилейке о деятельности политических партий ходили лишь смутные легенды, реально «партией» с относительно известной программой был лишь одиозный Белорусский народный фронт.

Вся остальная политтусовка просто разделялась гражданами на две части — «кто за батьку» и «кто против».

Но новоизбранный парламент уже на своей первой сессии 9 января начал деятельно делиться на партийные фракции. Коих в результате образовалось пять — партии коммунистов белорусских, аграрников, «Гражданского действия», социал-демократической партии и фракции «Согласие». Впрочем, уже через полгода этих фракций останется, фактически, всего две — а именно, тех самых «за» и «против» президента, на которые парламентариев изначально поделил народ.

* * *

В это же время в России происходят трагические события в Кизляре и Первомайском.

И опять — горечь непонимания в глазах белорусского народа, бессильное недоумение: «Как же так? Ведь была могучая армия — а сегодня воюющие с ней недалекие чабаны с гор и карманные воры с грозненского базара творят все, что вздумается? Что случилось с Россией? Какое безумие охватило ее журналистов, ее интеллигенцию, ее элиту? Почему все это вообще возможно?»

Белорусам было горько видеть в те дни бессилие России.

В самой же России никому из «ответственных политических деятелей», на самом деле, не было никакого дела до того, что страна подошла к краю пропасти — в России продолжалась дикая бессовестная вакханалия всеобщего грабежа.

Властям предержащим было глубоко наплевать на интересы нации, на позор Кизляра, на унижение Первомайска, на весь страх и ужас гражданской войны в Чечне. Чечня была далеко! А свой карман — вот он, рядом! И его интересы гораздо важнее, чем какая-то полумифическая «честь страны». Наличие коей в качестве базового понятия из лексикона околокремлевского окружения исчезла начисто.

Зато в России была «демократия», «права человека», «плюрализм», «многопартийность» — и прочие сладости полученной в результате крушения СССР «свободы». Которых не было в Белоруссии.

И все чаще разные «гуру» демократии и «великие светочи» парламентаризма брезгливо морщились при упоминании имени президента Беларуси — диктатор, дескать, душитель свободы.

И все чаще в поющих им в унисон средствах массовой информации обливалась грязью и клеймилась белорусская власть, и все чаще дружелюбно похлопывались по плечу деятели БНФ и вожди либеральной оппозиции.

Представителям российской власти было глубоко безразлично, что, придя к власти, и те и другие немедля показали бы России известную фигуру из трех пальцев — россиянским «демократам» и «свободолюбам» на свою страну было плевать. Они ее уже списали со счетов, они уже смирились с тотальным поражением «этой страны» на всех мыслимых фронтах.

И поражение России еще и в Белоруссии стало бы очередной «победой демократии» — ради окончательного торжества коей русскому государству вообще имело бы смысл самораспасться.

«Бывали хуже времена — но не было подлей!»

* * *

В Беларуси же события постепенно развивались по предсказуемому пути. Ибо потенциальное (и все более и более выкристаллизовывающееся) противостояние нового парламента с президентом по вопросу о дальнейшем направлении политического развития страны — было лишь формой ключевого вопроса, вопроса о власти (иными словами — вопроса об управлении собственностью).

Верховный Совет прежнего, двенадцатого, созыва, тоже был оппозиционен Александру Лукашенко — но достаточно сдержанно. Все же первый президент был выходцем из его состава, да и властных амбиций деятели первого самостоятельного белорусского парламента (за исключением горлопанов из БНФ) особо не выказывали — реальное управление разоренным государством тогда представлялось не столько синекурой, сколько опасной и трудной работой.

Верховный Совет тринадцатого созыва, начавший свою деятельность 9 января 1996 года, имел в своих рядах изрядно амбициозных «политиков». Видевших (на примере России), что власть — это не только ответственность, но еще и очень жирный и сладкий кусок, который (в виде права собственности на бывшее государственное, а ныне как бы «бесхозное», имущество) можно положить в карман. В одночасье сиганув «из грязи в князи»…

Посему битва парламентских говорунов с президентом обещала стать жаркой — ибо, на самом деле, на повестке дня стоял вопрос не о выборе дальнейшего пути для страны, а о кардинальной его смене. Ровненько на 180 градусов. От построения управляемого президентом государства всего народа вожди парламентских краснобаев хотели повернуть республику на путь создания «подлинной демократии», сиречь — приступить к столь желанному сладостному разделу государственной собственности под флагом «разумной приватизации».

Разделить нацию на «партии», расколоть страну снизу доверху, противопоставить город — деревне, бедных — богатым, белорусов — полякам, православных — католикам.

И под шумок всеобщего деления решить, наконец, ключевой вопрос — кому владеть Белоруссией.

Так что неизбежность конфликта была очевидна. Не мог ее не видеть лишь слепой и глухой житель страны. И вся дальнейшая девятимесячная история Беларуси — это история разрастания этого конфликта, вовлечения в него новых сил, и, наконец — закономерный финал. Но до финала в эти январские дни было еще очень далеко. И финалист был еще далеко не очевиден…

* * *

11 января спикером парламента был избран (не без давления президента) лидер аграриев Семен Шарецкий. Типичный сельский интеллигент в маминой кофте, мямля и тюфяк — во всяком случае, на это очень надеялись в президентской администрации.

Как потом оказалось — совершенно напрасно. Впрочем, до своей поездки в США спикер вел себя достаточно лояльно — во всяком случае, дерзких выходок, как Мечислав Гриб (прежний фюрер законодателей), себе не позволял.

12 января в парламент приехал Лукашенко — для выступления на закрытом заседании Верховного Совета.

Дело в том, что 4 января было возбуждено уголовное дело против руководства Сберегательного банка республики — оное финансовое учреждение за истекший год выдало более десяти миллионов долларов кредитов коммерческим структурам, из которых более девяти миллионов ухнуло в небытие. И наведение порядка в финансовой сфере было более чем насущной проблемой.

Для чего руководить Национальным банком президент хотел поставить своего человека. Равно как и крупнейшим из коммерческих — «Беларусбанком». Это ему тогда удалось (правда, не без противодействия парламентских краснобаев) — главой Нацбанка стала Тамара Винникова, эффектная сорокашестилетняя брюнетка с изумительной фигурой, «Беларусбанк» возглавила госпожа Ермакова. Обе финансовые дамы были далеки от политики и казались поэтому президенту вполне надежными фигурантами.

Тем более — в один день с назначением Тамары Винниковой главой Нацбанка Газпром выдвинул свои очередные претензии по хроническому белорусскому долгу за газ.

Денег в казне не было, а оный долг превысил на 15 января 600 миллионов долларов — надо было как-то выкручиваться. Лукашенко очень надеялся, что женская способность выворачиваться из самых скользких ситуаций поможет госпоже Винниковой решить вопрос с неугомонными кредиторами из-за Орши.

Бывший же глава Нацбанка Стасик Богданкевич выдвинул свою кандидатуру на должность заместителя председателя парламента. Жутко активный деятель! Мало того что оный бывший обер-банкир не выговаривал половины букв — так за ним еще тянулся немалый хвост коррупционных скандалов!

Но парламент вполне мог (в пику президенту) проголосовать за вышеназванного «оппозиционера» и «демократа» — посему Лукашенко 17 января снова прибывает в Верховный Совет, слушает речи председателя Конституционного суда Тихини и претендента на пост зампреда законодательного собрания — и выступает со своей речью. В которой напоминает герру Богданкевичу о кое-каких грешках, а заодно и слегка ставит на место господина Тихиню.

Богданкевич берет самоотвод и более не решается претендовать на присмотренную ранее должность.

* * *

Экономическая ситуация в стране оставалась весьма сложной.

Среднемесячная зарплата в среднем по республике на январь девяносто шестого года составила 950 тысяч рублей, в промышленности и строительстве достигнув, соответственно, 1 127 000 и 1 187 000 рублей (при колебаниях курса доллара в «высочайше утвержденном коридоре» от 11 300 до 13 100 белорусских рублей за один американский).

Тем не менее далеко не все начисленные зарплаты выплачивались вовремя — задолженность по ним составила на февраль 1996 года более пятисот миллиардов белорусских рублей.

Курс на открытую либеральную экономику, взятый в 1994 году, дал весьма печальные результаты — за 1995 год падение производства в легкой промышленности составило 35%, в обувной — 66%. Даже флагман белорусского машиностроения, Минский автомобильный завод, и тот снизил производство на 19%.

Валютный рынок лихорадило — но уже по субъективным причинам. В моду у брокеров валютной биржи постепенно входили маленькие «черные вторники», когда из соображений «нажиться по-быстрому» устраивались валютные кризисы местного масштаба.

Народ послушно кидался к окошкам обменных пунктов, скупал валюту по внезапно возросшему курсу (у всех на памяти была катастрофическая ежедневная девальвация «зайчика» осени девяносто четвертого года) — а потом курс возвращался в узаконенный коридор.

Белорусскими рублями было разрешено рассчитываться нерезидентам Беларуси — этим шагом прежнее руководство Нацбанка пыталось добиться конвертируемости национальной валюты и «дедолларизации» экономики.

Декларируемых целей, разумеется, добиться не удалось, зато в руки иностранных игроков валютного рынка перешли существенные рычаги воздействия на белорусское народное хозяйство.

Но до поры до времени руководство страны вынуждено было мириться с создавшимся положением — деятельность всевозможных финансовых компаний должна была укрепить доверие населения к национальной валюте, достигшее пика падения всего полтора года назад. Поэтому приходилось закрывать глаза на невинные мошенничества всяких-разных «доминаторов» и «фико», делающих деньги из воздуха (вернее — из игры на курсовых разницах).

* * *

28 февраля президент уезжает в Москву — это было крайне необходимо, чтобы заручится поддержкой белорусского курса у российской законодательной власти, в то время — оппозиционной режиму Ельцина, и, кроме того, решить многие интеграционные вопросы для оживления внутриэкономической ситуации в Беларуси. Каковые цели, во всяком случае, декларировались открыто.

На самом деле в предстоящей решительной схватке за будущее республики президенту нужно было запастись безусловной поддержкой российской Госдумы, и вдобавок к этому еще и иметь на руках неубиваемый козырь — благоволение российской же исполнительной власти.

Первый пункт плана Лукашенко удался безусловно — Дума встретила и проводила его речь овацией.

Не беда, что фракция «Яблока» потребовала не допускать Александра Лукашенко к думской трибуне — белорусский президент убедился, что в левой в своем большинстве Думе он имеет надежную поддержку своих планов. А что касается исполнительной власти…

Рейтинг президента Ельцина на тот момент (до выборов — всего ничего, пять месяцев) едва превышал статистическую погрешность, колеблясь где-то в районе смехотворных трех-четырех процентов.

Ельцинскому окружению требовались козыри для внутриполитических игр — очень хорошо, президент Беларуси подкинет в осиротевшую колоду своего российского коллеги пару увесистых доводов.

Ельцин разрушил СССР — теперь, с помощью Лукашенко, он сможет слегка подправить свой имидж, выступив объединителем славянских земель.

Подыграть ему в этом деле — прямой долг и служебная обязанность его белорусского товарища. По многим причинам. Из которых немаловажная — жуткие долги за газ, которые на тот момент Беларуси просто нечем было отдавать.

Администрации обоих президентов принялись лихорадочно готовить документы предстоящего через пару недель «эпохального» события.

Конечно, в сухом остатке ничего значительного в этих документах не было — но ничего значительного ни Ельцину, ни Лукашенко от подписания этих документов и не требовалось.

Это были сугубо и исключительно внутриполитические шаги обоих президентов; Ельцину с их помощью нужно было склонить к себе доверие электората, Лукашенко с их помощью получал безусловную поддержку нации (95% белорусов на последнем советском референдуме, напомню, проголосовали за сохранение СССР) в деле интеграции с Россией (и ее же — в будущем противостоянии с либеральными прозападными вождями парламента).

Правда, Госдума решила сыграть в деле интеграции свою игру, в противовес изыскам команды Ельцина — но сделала это исключительно топорно. Денонсировав беловежские соглашения, российские парламентарии поставили под сомнение сам факт белорусской государственности — что для Лукашенко было, безусловно, исключительно медвежьей услугой.

Но все же в интеграции с Россией большинство белорусов видело выход из экономического коллапса, в котором находилась республика — хотя были и такие моменты этой интеграции, о которых власти старались не упоминать. Например, 1 марта в деревню Скоки Брестского района прибыл гроб с телом рядового Дмитрия Шутова, павшего в Чечне.

Но гробов из Чечни в Беларусь все же приходило крайне мало, и властям удавалось эти редкие случаи до сведения общественности не доводить.

2 марта произошли два, на первый взгляд, рядовых политических события — на должность Генерального прокурора был назначен В. Капитан, а депутат Калякин впервые с трибуны Верховного Совета обронил заграничное словечко «импичмент».

На самом деле произошло событие, крайне важное для будущего республики.

Война между парламентом и президентом была объявлена.

* * *

С этого момента стороны начали темповую игру. Которую Лукашенко безусловно выигрывал — он принимал решения самостоятельно, лидеры же парламентской оппозиции каждый раз вынуждены были вырабатывать «общее мнение».

Но в этой ситуации была одна большая опасность — президент мог выбрать неправильное решение, которое уже никто не мог оспорить.

К счастью, практические все решения Лукашенко в этот период были интуитивно верными, ошибки если и были — то легко исправимыми и незначительными.

22 марта белорусский президент встретился в Вискулях со своим польским коллегой — надо было прощупать настроения с той стороны Буга. Александра Квасьневского за эту встречу вся польская пресса единогласно подвергла остракизму — но теперь Лукашенко знал, что с той стороны ничего, кроме моральной поддержки, его оппонентам ждать не стоит. Это был хороший знак.

Надо было решать вопрос с подписанием документов по Сообществу России и Беларуси — это был важный шаг, и президент, несмотря на предгрозовую обстановку в Минске, решил выехать в Москву.

На следующий же день, 25 марта, оппозиция вывела на улицы тысячи демонстрантов. В принципе, у вождей «непримиримых» в этот день был шанс захватить город — в отсутствие первого лица милицейские начальники проявили слабость, граничащую с изменой.

Официальным поводом к митингу на площади Независимости стала 78-я годовщина объявления БНР — «кайзеровской» Беларуси.

С 11 часов утра до полудня около пяти тысяч демонстрантов слушали заезженные речи депутатов Карпенко и Богданкевича, а также бывших парламенских златоустов — Антончика и Гилевича. В череду выступающих каким-то образом затесался и депутат польского сейма К. Круль, хотя это выглядело откровенным и наглым вмешательством соседней державы во внутренние дела Беларуси.

Ведущий цицерон оппозиции, «спадар Пазьняк», на этом митинге был в своем репертуаре. «С того времени, как будет подписан договор с Россией, Лукашенко перестанет быть президентом… Он будет подлежать суду по нашим законам!»

По каким «нашим» законам — сей златоуст не уточнял. Впрочем, это было не важно — Позняк доживал в республике последние дни, а посему мог нести любую ахинею — он знал, что отвечать за нее ему уже не придется.

Затем, после зажигательных речей своих фюреров, разогретая подобными выступлениями толпа ломанулась к телецентру и даже на короткое время его захватила. К счастью, у телевизионных начальников хватило ума не давать в эфир выступления яростных ниспровергателей диктатуры, и все закончилось сравнительно мирно.

* * *

29 марта был подписан договор об углублении интеграции между Россией, Казахстаном, Киргизией и Беларусью. Каковой договор Верховный Совет одобрил

Второго же апреля было де-юре образовано Сообщество Суверенных Республик, председателем Высшего совета которого стал Александр Лукашенко.

В этот же день в Минске состоялся тридцатитысячный митинг в поддержку образования оного Сообщества — что показало вождям парламента силу пропрезидентских и пророссийских симпатий белорусского электората.

Посему депутаты Верховного Совета сочли за благо уже десятого апреля заслать в Москву парламентскую делегацию — им не терпелось перехватить столь положительно воспринимаемый массами modus operandi, вышибить из рук Лукашенко знамя белорусско-российской интеграции.

Но было уже поздно — рейтинг Лукашенко (по данным независимой лаборатории «Новак») зашкалил за 62%, а единственный лидер оппозиции, который мог по своему уровню противостоять президенту (с рейтингом в 6%) — был Зенон Позняк, ярый русофоб и откровенный маргинал.

Иным прочим лебедькам, богданкевичам и шушкевичам народ откровенно не доверял.

Ах, так? И Белорусский народный фронт (и примазавшиеся к нему парламентские оппозиционеры) выводят 26 апреля на улицы многотысячную толпу во главе с боевиками УНА-УНСО.

На площадях и проспектах Минска переворачиваются милицейские машины, дело доходит до рукопашной демонстрантов со стражами порядка.

Позняк кликушествует с трибуны: «Чечня сражается не только за свою независимость, но и за независимость Беларуси!» И объявляет минуту молчания — потому что в этот день из России приходит, наконец, хорошая новость с чеченского фронта: в результате авиаудара убит мятежный президент самодельной республики Дудаев.

На фоне бесконечных разговоров о российских военнопленных, о «мирном урегулировании» и прочих благоглупостях, это событие, безусловно, легло на чашу весов белорусского президента — белорусы увидели, что Россия еще не совсем впала в ступор, с ней еще можно вести дело.

* * *

Лукашенко теснит парламентских краснобаев по всем правилам военной науки.

4 мая на заседании Верховного Совета утверждены все предложенные им кандидатуры на замещение высоких государственных постов — главой КГБ стал Мацкевич, министерства обороны — Мальцев, министерства внутренних дел — Аголец, председателем Нацбанка официально стала Винникова, вице-премьерами назначены Долголев и Синицын.

7 мая за события 26 апреля министерством юстиции вынесено предупреждение Белорусскому народному фронту.

Но в целом в республике было неспокойно.

27 апреля вспыхнула забастовка рабочих завода «Монолит» в Витебске — невыплаты зарплаты. 16 мая — митинг и забастовка на минском часовом заводе — по той же причине. И за два дня до этого, 14 мая, призывами наступать на правительство на митинге на заводе автоматических линий отметилась делегация польской «Солидарности» — что уж совсем ни в какие ворота не лезло.

16 мая фракция «Гражданское действие» белорусского парламента предложила Верховному Совету самораспуститься — каковое предложение парламент отвергает с негодованием. Игра еще не сыграна!

И 5 июня впервые (еще довольно глухо) в оппозицию президенту становится им же поставленный на эту должность спикер Верховного Совета Семен Шарецкий. Что характерно — лишь недавно вернувшийся из поездки в Соединенные Штаты.

Глава парламента, правда, особо едких замечаний в адрес Лукашенко не сделал — лишь посетовал на горячность (вызванную молодостью) белорусского президента, да предложил последнему прибыть на ковер в Овальный зал — отчитаться перед парламентариями за свои действия.

Но на самом деле не имело никакого значения, что говорил Шарецкий — имело значение лишь то, что отныне спикер парламента играет во враждебной президенту команде.

* * *

Ситуация в экономике тем временем никак не хотела решительно выправляться — как на то ее призывали либеральные экономисты.

Хотя 30 мая было подписано соглашение с компанией «Форд» о строительстве ее сборочного завода под Минском, в целом положение белорусской экономики было скверным.

Из-за «стабильного» курса рубля резко вырос импорт — например, за 1995 год польский экспорт в Беларусь вырос на 76%. Падение ВВП за сентябрь 1995 — май 1996 составило 5%.

Впрочем, некоторые отрасли экономики начали постепенный, хотя и внешне малозаметный, рост.

За первое полугодие 1996 года лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность произвели продукции на 6,7% больше, чем за такой же период прошлого года. На 6,6% выросло производство в кондитерской отрасли.

Но этого было крайне мало — для серьезного же роста промышленного производства (а равно и благосостояния населения) необходимо было кардинально менять экономический курс. Каковую смену невозможно было сделать, не сломав сложившуюся систему политическую.

С июня 1996 года схватка между президентом и парламентом стала неизбежной…

Окончание следует

Дискуссия

Еще по теме

Еще по теме

Александр Усовский

Историк, писатель, публицист

Беларусь. Ты помнишь, как всё начиналось...

6. Тревожная осень 96-го. Катарсис

Александр Усовский

Историк, писатель, публицист

Беларусь. Ты помнишь, как всё начиналось…

4. Победитель получает всё

Александр Усовский

Историк, писатель, публицист

Беларусь. Ты помнишь, как всё начиналось...

3. Итак, кто в доме хозяин?

Александр Усовский

Историк, писатель, публицист

Беларусь. Ты помнишь, как всё начиналось…

2. Пост принял!